En 1948 l’armée de l’Air française manque cruellement d’effectifs et de matériels et notamment d’avions de transport militaire alors qu’elle est engagée en Indochine. Elle va néanmoins prendre toute sa part au Pont aérien pour empêcher les Soviétiques d’affamer Berlin-Ouest. Malgré des avions Ju-52 complètement dépassés, la construction de Tegel et le radar français vont modifier la donne.

À raison de 2 109 236 tonnes de marchandises convoyées lors de 278.228 vols en effectuant 88 millions de kilomètres, l’aviation de transport militaire alliée remportera une éclatante victoire aérienne.

« C’est la première fois que l’arme aérienne venait, à elle seule, à bout d’un conflit.»

Au plan militaire, la France réagira dès la phase dite du “ Petit Blocus ”, en mettant en place à Fribourg le 4 avril un détachement de 4 Junkers 52 et 1 C-47 Dakota. Le 8 mai ce détachement fera mouvement sur Berlin-Tempelhof. Au total, les avions français ont effectué 424 rotations entre Berlin et l’Allemagne de l’Ouest en 2 470 h de vol, transportant 10 367 passagers et 856 tonnes de fret, Si la part du fret est tout à fait symbolique, celle des passagers représente tout de même près de 4,5 % du total du trafic. A ne considérer que les chiffres, la participation française au pont aérien de Berlin peut donc paraître minime.

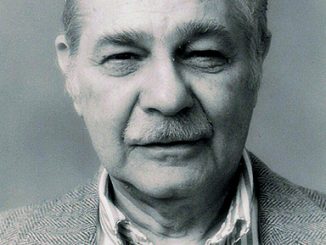

En fait les Berlinois n’ont jamais oublié les milliers d’évacués sanitaires transportés à l’Ouest pour y être soignés. Dans leur mémoire collective, l’image d’un Français s’est imposée : celle d’un militaire, Résistant, ancien déporté, le général Jean Ganeval, nommé par le général de Gaulle pour commander le secteur français de Berlin. Sa détermination et une action d’éclat permettront la construction en un temps record de l’aéroport de Tegel avec la piste la plus longue d’Europe (2400 mètres). L’armée de l’Air y installera un radar de nouvelle génération, très performant, qui permettra aux Américains de coordonner le trafic aérien allié en augmentant considérablement les flux au point qu’un avion se posera ou décollera d’un des trois aéroports militaires de Berlin-Ouest toutes les 30 secondes, de jour comme de nuit, en été comme lors de l’hiver très rude de 1948.

En fait les Berlinois n’ont jamais oublié les milliers d’évacués sanitaires transportés à l’Ouest pour y être soignés. Dans leur mémoire collective, l’image d’un Français s’est imposée : celle d’un militaire, Résistant, ancien déporté, le général Jean Ganeval, nommé par le général de Gaulle pour commander le secteur français de Berlin. Sa détermination et une action d’éclat permettront la construction en un temps record de l’aéroport de Tegel avec la piste la plus longue d’Europe (2400 mètres). L’armée de l’Air y installera un radar de nouvelle génération, très performant, qui permettra aux Américains de coordonner le trafic aérien allié en augmentant considérablement les flux au point qu’un avion se posera ou décollera d’un des trois aéroports militaires de Berlin-Ouest toutes les 30 secondes, de jour comme de nuit, en été comme lors de l’hiver très rude de 1948.

A Berlin, les Alliés ont remporté la première grande bataille de la guerre froide. Une guerre qui durera un demi-siècle jusqu’à la chute du rideau de fer et du mur de la honte à Berlin. Malgré des moyens aériens dérisoires par rapport à ceux des Britanniques ou des Américains, la France aura toute sa part dans cette victoire. La première du Monde Libre sur le communisme. Les militaires français étaient au rendez-vous de l’Histoire et ont rempli leur mission. L’ennemi d’hier devenait l’ami de demain.

Lors de la commémoration du 60ème anniversaire à Berlin, en 2009, en l’honneur des 78 victimes du pont aérien, les Berlinois ont rendu un vibrant hommage aux vétérans. Jusqu’au vice-président américain, Joe Bidden qui, le lendemain, téléphonera aux vétérans français de l’Association Nationale du Transport aérien Militaire, l’ANTAM, lors du dîner d’adieu des vétérans alliés du pont aérien de Berlin-Ouest, pour leur faire part de son « admiration pour ce que les Français avaient fait avec leurs partenaires américains », message retransmis par le général René Perret à tous les membres du « réseau ANTAM ». C’est à l’un de ses derniers vétérans que reviendra l’honneur en 2019 de représenter la France le 12 mai prochain à Berlin.

Le Pont aérien de Berlin restera le plus grand pont aérien jamais organisé. Le général Hugues Silvestre de Sacy en a tiré les enseignements pour l’armée de l’Air dans un article publié dans les Carnets de la Sabretache, (N°142 du 4ème trimestre 1999) que nous reproduisons ci-dessous avec son autorisation. (NDLR)

Participation de l’Armée de l’air au Pont aérien de Berlin

Par Hugues Silvestre de Sacy

Le 24 juin 1948, trois ans après la signature de l’armistice, la France n’a pas encore surmonté les conséquences de quatre années d’occupation et se trouve dans une situation économique très préoccupante. Cependant, sur le plan international, le paysage est bouleversé. L’Alliance, venue à bout du régime hitlérien, s’est complètement désagrégée, le monde est entré en guerre froide. La France, arrimée au bloc occidental, non sans tergiversations, s’est longtemps trouvée isolée dans sa position sur la question allemande qui est au centre des préoccupations des Grands.

Des trois alliés occidentaux, c’est elle qui a le plus souffert de ces cinq années de guerre. Quoi d’étonnant à ce qu’elle considère comme dangereux pour sa sécurité la reconstitution d’un état allemand ? Il est indéniable que pour beaucoup de Français, l’Allemagne fait encore peur. Les Britanniques et les Américains, de leur côté, devant les dangers représentés par les prétentions de l’URSS à imposer ses vues à un grand état allemand, se prononcent pour une partition et un renforcement économique d’une entité ouest-allemande nécessaire à la constitution d’un bloc occidental destiné à faire front au bloc oriental. Cette politique des blocs n’est pas celle de la France. N’oublions pas que “ le premier parti de France ”, est le parti communiste et que les gaullistes affichent un farouche sentiment national. Aucun gouvernement ne pourrait faire fi de telles réalités. L’idée européenne, synonyme de réconciliation avec l’ex-ennemi, n’est encore partagée que par une petite partie de la classe politique.

Toutefois le réalisme conduit peu à peu la France à s’aligner sur les positions anglo-saxonnes. L’aide nécessaire du Plan Marshall pour relever l’économie y est pour quelque chose et les événements de Prague en février 1948 ouvrent les yeux sur les intentions réelles des Soviétiques. Aussi, quand, le 24 juin, ces derniers bloquent les accès terrestres à Berlin, la France est-elle dans le camp occidental pour défendre le libre accès à la ville. Pour autant, sa participation au pont aérien, mis en place dans les deux jours par les Américains, pose problème.

En effet, au point de vue militaire, et particulièrement de son armée de l’air, la France manque d’effectifs et de matériels. Les contraintes économiques sont telles que les ressources nécessaires à une opération d’une telle envergure n’existent pas. Par ailleurs, la France est engagée dans un conflit difficile en Indochine, contre les communistes de Ho-Chi-Minh, qui hypothèque une large part de son aviation de transport.

Le Groupement des moyens militaires de transport aérien (GMMTA), dispose d’un parc hétéroclite dont des C-47 Dakotas, d’origine américaine et des Junkers 52 « Toucan », avions de conception allemande provenant des fabrications réalisées en France sous l’occupation. La France ne dispose pas de cargos de la classe de celle des C-54, encore moins de celle des Globemaster. Un programme ambitieux a pourtant été lancé en 1946, visant à équiper les armées françaises d’une aviation de transport capable de transporter une division aéroportée. Il reposait sur la construction du quadrimoteur “ Cormoran ” que l’industrie aéronautique française, confrontée aux conséquences d’une absence de plus de quatre ans dans la réalisation de programmes nouveaux, n’a jamais pu réaliser.

Ceci étant, en dépit de ses positions politiques et de ses difficultés au plan militaire, la France réagit dès la phase dite du “ Petit Blocus ”, en mettant en place à Fribourg le 4 avril un détachement de 4 Junkers 52 et 1 C-47 Dakota. Le 8 mai ce détachement fait mouvement sur Berlin Tempelhof. Il assure, avec le C-47, une liaison quotidienne entre Berlin et Baden, lieu de stationnement du commandement des forces françaises en Allemagne, et avec les Junkers 52, trois puis deux rotations journalières entre Wunstorf et Berlin.

Ceci étant, en dépit de ses positions politiques et de ses difficultés au plan militaire, la France réagit dès la phase dite du “ Petit Blocus ”, en mettant en place à Fribourg le 4 avril un détachement de 4 Junkers 52 et 1 C-47 Dakota. Le 8 mai ce détachement fait mouvement sur Berlin Tempelhof. Il assure, avec le C-47, une liaison quotidienne entre Berlin et Baden, lieu de stationnement du commandement des forces françaises en Allemagne, et avec les Junkers 52, trois puis deux rotations journalières entre Wunstorf et Berlin.

Mais les moyens mis en œuvre sont insuffisants et, dès le 7 avril 1948, la situation est dénoncée avec véhémence par les ministres des Affaires étrangères dans une note au secrétaire d’Etat à l’Air : « Nous sommes à l’heure actuelle entièrement tributaire de l’aviation anglo-saxonne. (..) Le général Noiret et avec lui l’Etat-major et les hauts fonctionnaires de Berlin, ne disposent pour leur déplacement, cependant nombreux, d’aucun moyen de transport par air. Une demande de Beechcraft promis par Monsieur Maroselli n’a pas eu de suite. (..) En face des liaisons incessantes qui unissent Berlin aux capitales anglaises et américaines, la situation entre Berlin et Baden d’une part, Berlin et la France d’autre part est assez lamentable et l’utilité d’un service régulier, même s’il devait n’avoir lieu que deux ou trois fois par semaine, avec des avions convenables, parait indispensable au prestige comme aux besoins de la France »[1] Cette demande, comme d’autres précédemment, ne sera pas suivie d’effet. Déjà, à la fin de l’année 1947, lorsque le général Noiret avait demandé la mise à sa disposition d’un avion personnel, un NC 702 Martinet, le général Chassin avait annoté la lettre adressée en ce sens au ministre de l’Air en écrivant : « Question réglée ! C’est exagéré ! Pourquoi pas un train spécial ! J’estime exagéré que le général Noiret dispose d’un avion personnel quand le général Juin n’en a pas ».[2]

Pendant ce temps la tension monte entre les Occidentaux et les Soviétiques. Les perturbations des trafics terrestres et fluviaux, dues aux nombreux contrôles soviétiques, s’aggravent. La crise monétaire et la décision des Occidentaux, le 23 juin, de mettre en circulation le deutsche Mark dans leurs secteurs, sont le prétexte pour les Soviétiques de bloquer complètement Berlin dans la nuit du 23 au 24 juin. Dès le 23 juin, une lettre de Pierre Schneiter, Secrétaire d’Etat aux affaires allemandes et autrichiennes qui pressent l’évolution rapide des événements, demande que soit étudié immédiatement le triplement, pendant au moins trois mois, du tonnage quotidien transporté et, à plus long terme, la possibilité de mettre à la disposition du commandement allié une capacité de transport de 100 tonnes par jour.[3] Le général Léchères, chef d’Etat-major de l’armée de l’air, répond favorablement à la première demande en portant à cinq rotations par jour le trafic des Junkers 52 entre Berlin et Wunstorf à partir du 3 juillet.[4] mais il indique qu’un effort supplémentaire entraînerait « une usure rapide de potentiel avec ses répercussions immédiates sur l’ensemble des missions qui incombent à l’armée de l’air ».[5] Ces missions sont essentiellement liées au conflit indochinois et aux liaisons avec l’ensemble de l’Union Française. Cette réponse montre bien les limites des capacités de transport de l’armée de l’air, qui ne peut vraiment affecter au pont aérien qu’une demi-douzaine de Junkers 52 du GT 2/61 « Maine » et un C-47 du Groupe de transport 1/61 « Touraine », ces appareils étant tout au plus capables d’effectuer chaque jour une rotation Berlin-Bückeburg-Berlin.[6] Les Junkers 52 sont utilisés dans le sens Berlin-Bückeburg pour le transport des bagages et des archives et dans le sens Bückeburg-Berlin pour le transport des passagers, des colis postaux et de denrées « périssables » – essentiellement du vin – que les Américains ne veulent pas transporter.

Dès lors la participation de l’armée de l’air restera largement symbolique. Le colonel Mees, ancien pilote du pont, parlant de cette participation, raconte que,[7] pour lui, elle « se résume à un petit dessin trouvé dans un journal humoristique montrant un gros Américain avec de gros paquets, un Anglais avec des paquets et puis un tout petit Français avec une baguette de pain et un litre de vin ». La seule évolution marquante en matière de moyens aériens mis en œuvre concerne le remplacement des Junkers par des Dakotas. La vitesse trop lente et la capacité d’emport inférieure à 2 tonnes des premiers sont en effet jugées incompatibles avec les nécessités opérationnelles. Le Junkers 52, qui dispose d’un équipement radio et de systèmes de navigation des plus rudimentaires – Gee et radiophares circulaires et d’alignement – est en effet inadapté pour être inclus dans un trafic organisé par les Américains pour leurs propres avions beaucoup plus modernes.

Les conditions générales du trafic aérien à destination ou au départ de Berlin, avaient été fixées par une convention quadripartite en novembre 1945. Les Soviétiques avaient essayé de limiter la liberté de circulation instituée par cette convention, mais sans succès. Ce document définissait en particulier trois couloirs aériens et les conditions de vol à l’intérieur de ceux-ci. Ils reliaient Berlin à Francfort (couloir Sud), à Bückeburg (couloir central) et à Hambourg (couloir Nord). Le couloir Sud était le plus long et on y rencontrait, au moins dans la période où les Français participèrent au pont, les conditions météorologiques les plus sévères, en particulier des formations orageuses accompagnées de fortes turbulences, en raison des reliefs survolés. L’équipement sommaire des Junkers en rendait l’utilisation particulièrement délicate.

Ainsi, René Morlet explique : « Il faut bien reconnaître que l’équipement du Junkers 52 était antique et dérisoire. Il comportait, sur le plan radioélectrique, un SARAM 311MF, un récepteur de balise EZ 2 doté d’une aiguille gauche-droite, un VHF à quatre fréquences et une « boite de mélange » qui avait ceci de particulier que je n’ai jamais vu une prise mâle du, ou des casques dont nous étions équipés (il y en avait plusieurs modèles) s’y adapter sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à des cales généralement constituées par des morceaux d’allumettes.. ».

Un autre témoignage est significatif de la rusticité de cet avion et de son inadaptation au trafic du Pont. Ainsi l’adjudant Dupont, mécanicien navigant raconte :[8]

« Parmi les nombreux vols de ce fameux “ Pont Aérien ” auxquels j’ai participé à cette époque, il en est un que je ne suis pas prêt d’oublier.

Celui-là s’est déroulé le 30 avril 1948,[9] à bord du Junkers 52 n° 88. L’équipage était composé du pilote, lieutenant Puyt, du sergent Sabbagh, navigateur, d’un adjudant radio et moi, adjudant Dupont, mécanicien. Itinéraire : Fribourg, Baden, Wiesbaden, Berlin. Nous avions embarqué un chargement complet de passagers, des militaires et des fonctionnaires qui regagnaient leurs postes à Berlin. Rien à signaler jusqu’à Wiesbaden.

Là, le lieutenant Puyt va contacter les Américains, seuls habilités pour établir le plan de vol dans le fameux “couloir aérien”. Au bout d’un moment, nous le voyons revenir en grommelant : “ Ils sont fous ces Ricains… Ils veulent qu’on vole à 9.000 pieds ! … et alors ? Ben, j’ai rien dit, autrement ils ne nous auraient pas laissés partir … enfin on verra bien… ” Et nous voilà partis, dans une purée de pois intense. Nous montons autant que nous pouvons. Heureusement, nous ne voyons rien, pas même le bout des plans et cela nous donne une fausse impression de sécurité. Pourtant, nous savons bien que tout autour de nous l’espace aérien grouille d’avions de tous calibres … enfin, n’y pensons pas et espérons !

A mi-parcours, je vois le radio, derrière moi, qui s’agite devant son poste qu’il est en train de démonter: c’est la panne, une fois de plus, donc plus de radio et comme, en plus, l’antenne extérieure est givrée, plus de VHF, plus de boîte GEE, plus rien … Bah ! On verra bien.

C’est alors qu’une odeur inquiétante envahit la cabine : odeur d’huile brûlée qui ne présage rien de bon. Je m’arme d’un tournevis et j’enlève la petite porte de visite qui donne accès à l’arrière du moteur central ; pas de doute, la fumée vient de là, probablement du reniflard du carter. Pourtant la température et la pression d’huile sont normales. D’accord avec le pilote je réduis un peu le moteur central ce qui nous fait descendre un peu (nous apprendrons plus tard qu’il y a un piston légèrement percé). Maintenant, gardons le cap (et le moral), regardons la montre et espérons qu’il fera beau sur Berlin, hein ?

Au bout de deux heures et demie de vol environ, Sabbagh me dit : “ On devrait être au-dessus de Berlin maintenant ”. Oui, bien sûr, mais nous sommes toujours dans le brouillard, aveugles et sourds et pas moyen de contacter qui que ce soit … Encore dix longues minutes et d’un seul coup, tout se déchire, nous voyons la terre et même le soleil ! Parfait, cela va être un jeu d’enfant de trouver Berlin, c’est grand Berlin quand même, on ne peut pas le louper, hein ? … Et bien si, car pour le moment, on ne voit que des prés et des champs, aucune agglomération, rien. Encore quelques minutes et nous apercevrons, dans le lointain, devant nous, une large rivière … le navigateur regarde sa carte: “ M…, c’est l’Oder, nous sommes en zone russe ! ”

Nous faisons vivement demi-tour et descendons au ras des peupliers pour éviter les radars et les chasseurs éventuels, cela d’autant plus vite qu’en virant, nous avons eu le temps d’apercevoir, de l’autre côté du fleuve, un terrain d’aviation parcouru de traînées de poussières qui semblaient bien indiquer que des chasseurs “ rouges ” s’intéressaient à nous.

Bon, Berlin n’est pas loin, mais où ? En rase-mottes, à défaut de points précis ou caractéristiques, il est bien difficile de s’orienter. Quelques minutes passent encore. Ne sachant que faire, je vais derrière à côté du radio, et voilà ce que j’entends, proféré par un de nos passagers, un garde-mobile parlant à son voisin et lui montrant quelque chose du doigt, par la vitre : “ là, tiens c’est bon … qu’est-ce que j’y ai pris comme poissons dans ce canal ”. Je n’en crois pas mes oreilles. Je m’approche et je demande négligemment :“ Vous connaissez cet endroit ?”, “Ah, oui, je pense bien, répond l’autre, c’est le canal de … ” Et il me cite un nom que j’ai oublié. Je bondis vers Sabbagh, je lui montre le fameux canal et je répète ce que m’a dit notre passager. Coup d’œil sur la carte. C’est gagné! Mais non, on n’est pas perdu, bien sûr qu’on sait où on est … y a qu’à prendre tel cap et on arrive droit sur Tempelhof !

Le lendemain, les Russes se plaignaient qu’un avion non identifié avait pénétré dans leur zone et demandaient qu’une enquête soit ouverte. Mais personne ne sut jamais quel était cet avion fantôme … en tous cas, nous, nous n’étions au courant de rien… »

En réalité, le problème des Junkers 52 ne date pas de 1948. Déjà, en 1946, le colonel Alias, commandant du GMMTA, avait attiré l’attention du ministre des Armées sur les dangers que représentait l’utilisation des Toucan sur le trajet Francfort-Berlin, les appareils ne disposant pas d’un équipement radiophonique moderne et ne pouvant atterrir par mauvaise visibilité. Une des solutions alors envisagées était de remplacer les Junkers 52 par des C-47 sur le trajet Paris-Berlin, en réduisant la fréquence de vol hebdomadaire, mais le chef d’Etat-major de l’armée de l’air avait refusé en écrivant d’une plume rageuse sur le projet de résolution : « NON. Les Dakotas récupérés seront mis sur Indochine où ils manquent depuis un an et non sur Paris-Berlin qui voyage à vide ».[10]

Il faut bien se rendre compte que ses capacités d’emport très limitées, ses équipements rudimentaires et sa vitesse inférieure par rapport à celles des autres avions utilisés, sont pour le Junkers 52 autant de handicaps dans une opération où tout doit être mis en œuvre pour transporter le maximum de fret dans le minimum de temps et prouver ainsi aux Soviétiques la capacité des Occidentaux à subvenir complètement, par la voie aérienne, aux besoins d’une ville de la taille de celle de Berlin et de ses deux millions et demi d’habitants, par tous les temps, de jour comme de nuit. Cela supposait des procédures très strictes ne s’accommodant d’aucun retard où les aléas devaient être réduits au maximum. Comme le raconte le même colonel Mees,[11] le trafic empruntait « un circuit très précis où un avion qui était en retard d’une minute ne se posait pas, il repartait avec son chargement ». Le Toucan n’était absolument pas adapté à cet égard et comme le dit encore un autre témoin, le général Darde,[12] le Junkers « perturbait absolument tout dans la circulation aérienne ». Dans son histoire du transport aérien militaire français, le général Barthélémy écrit :[13] « le Junkers était un objet de rare curiosité pour les équipages américains qui le photographiaient, le palpaient et se tordaient de rire en s’envoyant de grandes claques dans le dos. Mais les contrôleurs qui réglaient le trafic et devaient insérer les Junkers dans le courant des DC-4 n’avaient, eux, aucune envie de rire et ils auraient préféré ne pas avoir à nous supporter ».

Ainsi, début août, les Américains décident que les avions français n’utiliseront plus que le couloir central, le plus court, afin de perturber au minimum le trafic du pont. Cela ne dura pourtant pas très longtemps, « jusqu’au jour où, écrit le colonel Degen, un équipage en panne de radio-compas, avec une liaison air-sol très défectueuse, sema la perturbation dans l’espace aérien contrôlé de Berlin : les conditions météorologiques étaient très mauvaises, le plafond bas et la visibilité médiocre. Ordre fut donné à tous les autres avions de quitter rapidement la zone et de regagner leurs bases de départ pour permettre au Junkers en difficulté d’être dirigé au radar et de se poser sur la piste de Tempelhof. Ce fut la dernière mission des Junkers qui retournèrent en France une fois la météo redevenue plus clémente et ce sont les Dakotas du groupe Touraine qui vinrent les relayer ».[14]

Ce sont les Britanniques, en la personne du Group Captain Wright, qui demandent officiellement aux Français, le 13 août 1948, de retirer les Junkers 52 du couloir Bückeburg-Berlin. Les raisons invoquées par les Britanniques à l’appui de leur demande sont parfaitement recevables. A la fin du mois d’août 1948 en effet, le nombre des avions qui emprunteront le couloir aérien doit être augmenté. Or, les Toucan étant plus lents que les Skymaster et les York, ils ne pourront s’intégrer dans les plans de vol très chargés. Aussi, ajoute le Group Captain Wright avec un tact tout britannique, « … malgré le vif regret que j’ai à le faire, je dois vous demander d’interrompre leur vol dans le corridor de Bückeburg, postérieurement au 19 août 1948 ».[15]

Précisons toutefois que les Junkers 52 auraient, de toute manière, été retirés du service sur Berlin le 1er octobre 1948. Dès le 5 août 1948 en effet, le secrétaire d’Etat au forces armées « Air », saisi d’une demande du secrétariat d’Etat aux affaires allemandes et autrichiennes, avait envisagé dans les plus brefs délais le remplacement des Toucan par des C-47. Pour le secrétaire d’Etat aux affaires allemandes et autrichiennes, cette demande se justifiait tant par des impératifs techniques que par un souci de propagande: « Jusqu’aux environs du 1er octobre, les 7 tonnes journalières pourront être débitées par le détachement des Junkers actuellement en place (…) Après cette date le trafic ne pourra être assuré que par des avions équipés pour le mauvais temps, pratiquement des Dakotas. Je demande donc que l’EMAA aménage dès maintenant les dispositions voulues à cet effet. (…) J’insiste sur la nécessité que les ailes françaises ne risquent pas d’être complètement absentes du ciel de Berlin pendant la période d’hiver au moment où les aviateurs anglo-saxons font ici un effort considérable et, pour que, grâce aux quelques moyens français qui nous seront donnés, nous conservions notre pleine indépendance pour certains transports soit de personnel, soit de matériel ».[16]

Dès le 19 août 1948, les Junkers 52 « Toucan » sont donc remplacés par quatre C-47 du Groupe de transport 1/61 « Touraine ». L’un assure la liaison de commandement Baden-Berlin Tempelhof, en principe quotidienne, les trois autres, stationnés d’abord à Tempelhof puis à Gatow, effectuent la rotation Berlin-Bückeburg à raison de un ou deux voyages par jour et par avion afin de transporter, en direction de Berlin, le complément de ravitaillement fourni par l’Intendance française – du vin -, des objets manufacturés que les autorités américaines n’acceptent pas sur leurs avions et du courrier et, en direction de l’Ouest, du mobilier évacué par les familles françaises résidant à Berlin et du courrier. Ce remplacement des Junkers 52 par des C-47 est bien accueilli par les équipages français comme l’atteste un rapport sur le moral du Groupe de transport 2/61 Maine en date du 10 septembre 1948 : « Les équipages français des Junkers 52 sont les premiers à admettre qu’ils ne peuvent plus être inclus dans le trafic aérien du couloir de Berlin à l’approche de la mauvaise saison. Aptes à voler sur matériel moderne, ils sont navrés d’être encore sur Toucan (…) et ils se sentent relégués à une classe inférieure. Pour eux, abandonner leur travail dans ces conditions, équivaut à battre en retraite ».[17]

Quelle était la vie de ces équipages français, détachés à Berlin pour des périodes de quelques semaines ? Si la vie des Berlinois était particulièrement difficile, celle des équipages, à en croire certains témoignages, présentait des côtés agréables. Leur logement était assuré dans des hôtels réquisitionnés ou chez l’habitant. Les équipages français ayant principalement opéré pendant la période estivale, ils ont pu bénéficier pendant leurs jours de repos, le rythme des vols étant de un jour sur deux, des facilités mises à disposition des troupes d’occupation. Un témoin parle « d’une vie très agréable à Tegel, au bord des lacs, dans des quartiers résidentiels très jolis, pas touchés par la guerre ».[18] En effet Berlin présente de nombreux sites aquatiques, lacs, étangs ou rivières, dont les Français semblent avoir largement profité. Le même témoin poursuit : « Nous prenions nos repas dans un mess qui avait été installé dans un club nautique, très confortable et très agréable. Quand nous ne volions pas, nous allions nous baigner et faire du bateau ». Quand on l’interroge sur ses relations avec la population berlinoise, il dit d’emblée : « Je dois reconnaître que ma logeuse était très froide, pour elle nous étions le Français vaincu qui vient les occuper ,.. certains événements étaient encore trop proches, . . . ., la réconciliation viendra beaucoup plus tard ». Cela dit, il se reprend pour indiquer que ce n’était sans doute pas un sentiment général et qu’en tout état de cause ces relations étaient assez limitées. Un autre témoin raconte de son côté comment, à la sortie du terrain de Tempelhof, ils étaient acclamés par cette population reconnaissante des efforts faits pour les ravitailler. Cela correspond bien à la photo célèbre de ces berlinois saluant un C-54 américain en approche finale sur ce même terrain. Certains de ces contacts ne manquent pas de sel, comme on peut s’en rendre compte à la lecture de ce témoignage d’un autre membre d’équipage :

« Le premier soir, après le repas, le radio qui s’appelle Durand et moi-même décidons d’aller faire un petit tour à pied avant de nous coucher. Il y a beaucoup de ruines un peu partout et le faubourg semble désert. La nuit commence à tomber lorsque nous apercevons une pâle lueur dans une maison dont nous nous approchons. C’est un petit bistrot, avec quelques clients à l’intérieur. Durand me propose d’y entrer boire un coup, j’accepte bien que je n’aie pas un mark en poche : “ ça ne fait rien, me dit-il, on s’arrangera bien ” et nous entrons…

Il y a là le patron derrière son comptoir avec une grosse fille blonde et rougeaude à côté de lui et trois ou quatre civils dans la salle. D’un ton assuré Durand commande deux bières, en français. Le patron nous sert sans difficulté et nous buvons notre “ tisane ” plutôt insipide. A ce moment-là un des clients s’approche de nous en souriant : “J’ai été prisonnier en France, dit-il calmement, et je parle un peu le français … si je peux vous être utile…”. Bien sûr cela nous permettra d’engager la conversation avec les autres. Je fais remarquer que le quartier a l’air passablement démoli : “Ah, oui dit le patron, en allemand, ça a été terrible, surtout une nuit où nous avons bien cru qu’on allait y passer”. A ce moment Durand intervient : “Vous pensez si je m’en souviens de cette nuit-là, car pendant que vous trembliez dans vos caves, moi j’étais là-haut dans les “lourds” de la R.A.F. et je tremblais au moins autant que vous, car votre “ p….. ” de DCA nous arrosait drôlement”. Et le patron de répondre et Durand d’en rajouter. Cette discussion entre le bombardier et le bombardé était incroyable et cela m’amusait ! »

La participation française, en tant que détachement aérien permanent, prendra fin le 18 novembre 1948, en raison de la décision d’écarter tous les C-47 pour les remplacer par les C-54 dont la capacité de transport, triple de celle des Dakotas, permettait de mieux rentabiliser les créneaux horaires dans les couloirs. Les chiffres sont sans appel de ce point de vue. Pour transporter sur Berlin 4500 tonnes par jour pendant un mois, il fallait 13800 rotations de C-54 au lieu de 39700 de C-47, 4300 heures de C-54 au lieu de 16900 heures de C-47 et 465 équipages de trois hommes de C-54 au lieu de 1765 de C-47. Le nombre d’avions et de mécaniciens nécessaires est respectivement de 178 et 4674 contre 899 et 10588. Cette rentabilisation était un souci constant et majeur des responsables du pont. A tel point que l’essentiel du lait et des légumes, en particulier les pommes de terre, transportés, le fut sous forme déshydratée. Le gain en poids était ainsi supérieur à 80%. Cela dit, à en croire un témoignage récent reçu par l’auteur, la pratique de « l’avion stop » à partir de Tegel semble avoir été courante. Ce témoin écrit : « Il y a une image qui me revient en mémoire, c’est celle des GI’s et officiers américains faisant de « l’avion stop » sur la piste de Tegel dont la gérance avait été confiée à l’armée française. En effet tous les vendredis soir ou samedis matin on pouvait observer des dizaines de soldats américains qui envahissaient littéralement l’aérodrome et qui demandaient aux pilotes où ils allaient atterrir et s’ils pouvaient monter pour aller passer le week-end auprès de leur femme ou petite amie, en général à Francfort, et cela au mépris de toute permission, assurance ou papier administratif que l’armée française aurait sans aucun doute exigé si le cas s’était présenté dans des circonstances similaires pour des soldats français ! Le dimanche soir ou le lundi matin on pouvait voir ces soldats qui rentraient tranquillement au milieu des sacs de charbon transportés par les avions du pont aérien ».

L’interruption de la participation française aux opérations aériennes du pont, ne signifie pas pour autant que la France sera désormais totalement absente. En effet, pour être complet, il faut évoquer la part prise par la France dans la construction, en un temps record, du terrain de Tegel. En 1945, le secteur dévolu à la France ne dispose pas d’aérodrome. A la demande des autorités françaises, une solution est recherchée pour mettre fin à cette situation. Par un protocole bilatéral, les Soviétiques cédèrent aux Français un terrain en bordure Nord de notre secteur, le territoire de Stolpe, qui offrait la possibilité, au prix d’importants travaux, de construire un aérodrome. Toutefois, l’opportunité d’utiliser le terrain américain de Tempelhof pousse la France, à un moment où les mouvements aériens sur Berlin ne le justifient pas vraiment, à surseoir à cette création. Après le début du blocus, le besoin d’un troisième terrain devient évident, en dépit de la construction de nouvelles pistes sur les deux terrains de Tempelhof et Gatow. En outre, pour des raisons de prestige, la France souhaite pouvoir disposer d’un terrain propre et se soustraire ainsi, un tant soit peu, à la tutelle américaine.

Après l’étude de différentes solutions, c’est le secteur français qui est choisi. Toutefois le terrain de Stolpe ne fut pas retenu, en raison de difficultés techniques, de l’éloignement du centre de Berlin, des difficultés d’accès et des problèmes possibles posés par la proximité de la zone soviétique. C’est le terrain de manœuvre de Tegel, proche du Quartier Napoléon, en plein cœur du secteur français et bien desservi par des routes et des moyens de transport en commun, qui retient l’attention des spécialistes. Il se présente sous la forme d’une clairière de deux kilomètres et demi de long sur environ un kilomètre de large, nécessitant toutefois d’importants travaux de nivellement. Ce ne sera pas un obstacle au choix de ce site dès le 26 juillet. Dès lors les choses vont aller très vite.

La direction technique du chantier est confiée au Génie de l’armée américaine qui apporte l’essentiel des moyens lourds de terrassement, la contribution française consistant en la fourniture de matériels divers, de camions, de matériaux de construction et à la recherche de main d’œuvre allemande. Le chantier ouvre dès le 4 août, les études préliminaires étant réduites au minimum. On peut mesurer la cadence de sa montée en puissance à la lecture des chiffres suivants relatifs aux effectifs de la main d’œuvre allemande. Le 10 août les travailleurs allemands sont au nombre de 1800, le 18 août de 5000, le 30 août de 12000, le 1er septembre de 15000 et de 19000 le 15 septembre.[19]

Les travaux sont menés sans relâche, de jour et de nuit, de sorte que le premier avion peut se poser le 5 novembre, qu’une exploitation réduite est possible à partir du 19 du même mois et que le terrain est considéré comme pleinement opérationnel à la mi-décembre. Une convention avait été passée le 25 août 1948 entre le Gouvernement militaire français de Berlin et le général Le May, commandant l’US Air Force en Europe, accord définissant le statut de cet aérodrome. Avec l’approbation du général Koenig, commandant en chef des forces françaises en Allemagne, le général Ganeval, commandant le secteur français, faisait alors admettre que l’aérodrome serait français et, comme tel, sous pavillon français. Tegel sera donc placé pour sa garde, sa surveillance et son entretien, sous commandement français. Quant aux Américains, ils assureront la responsabilité du contrôle des opérations aériennes et du fonctionnement de l’aérodrome pendant toute la durée du blocus.

Dès son entrée en service, les avantages pour les Français du nouvel aérodrome apparaissent de manière incontestable. Non seulement, il facilite le regroupement des bureaux d’escale jusque-là dispersés entre Tempelhof, Gatow et le quartier résidentiel de Tegel, mais aussi il permet de diminuer considérablement les transports de surface et apporte aux Français un gain indéniable de prestige aux yeux des Allemands et même auprès des Alliés.

Le tableau joint donne une idée de l’effort fourni dans un délai aussi bref.

|

Chiffres relatifs à la construction de l’aérodrome de Tegel (de sources allemandes, trouvés dans les archives de la base aérienne française de Tegel)

Débris de briques : 400 000 m3 Pierraille : 45 000 m3 Goudron : 3 600 tonnes Heures de marche des laminoirs : 35 000 heures Temps de fonctionnement des camions : 29 000 jours de travail Consommation en carburant pour appareils et laminoirs : 180 000 litres Consommation en courant électrique : 250 000 KWH Heures de salaires : 11 000 000 heures Durée des travaux : du 4 Août au 1er Décembre Équipe moyenne de chantier : 7500 hommes |

Bilan de la participation française au pont aérien de Berlin

Au total, les avions français ont effectué 424 rotations entre Berlin et l’Ouest en 2 470 h de vol et transporté 10 367 passagers et 856 t de fret.

Si la part du fret est tout à fait symbolique, celle des passagers représente tout de même près de 4,5 % du total du trafic. A ne considérer que les chiffres, la participation française au pont aérien de Berlin peut paraître minime et c’est d’ailleurs l’impression ressentie par les hommes de l’armée de l’air participant au pont aérien. Ainsi, on peut lire dans le rapport sur le moral trimestriel du 5 septembre 1948 de la 61ème escadre de transport : « Evénements actuels : -plan intérieur – la succession des crises gouvernementales commence à ébranler la confiance des militaires dans notre système actuel de démocratie. – plan extérieur : c’est la crise de Berlin qui occupe la vedette et nombreux sont ceux qui regrettent le rôle effacé de l’Aviation Française aux côtés des Alliés dans la réalisation du pont aérien ».[20]

Toutefois, pour juger cette participation à sa juste valeur, il faut se rappeler dans quel état se trouvait la France en 1948, politiquement, économiquement et matériellement. Il faut aussi comprendre que, sur le plan moral, tous les responsables politiques et militaires français, à commencer par le général Koenig, sont d’accord pour affirmer qu’il « est indispensable que les avions français continuent à voler dans le ciel de Berlin. Au moment où nos alliés déploient un effort considérable que suit de très près la population allemande, c’est pour la France non pas seulement une question de prestige mais de simple dignité d’apporter son concours, si modeste soit-il, à l’action commune ».[21] Il faut surtout retenir que la France a fait bloc avec ses alliés occidentaux, pour contrer les visées hégémoniques soviétiques en Allemagne, participant aux premiers pas de la constitution d’une Europe libre et forte où, dans l’esprit des Français, l’image de l’ennemi héréditaire devient peu à peu celle du partenaire indispensable.

Mais le pont aérien de Berlin est aussi l’occasion pour l’armée de l’air de tirer d’importants enseignements en matière de transport aérien militaire ou civil. Le premier enseignement paraît presque évident et se rapporte à la faiblesse quantitative des avions français mis en œuvre et à leur capacité d’emport trop réduite. Toutes les solutions sont envisagées pour pallier cette insuffisance numérique, y compris le recours à des compagnies civiles disposant d’avions gros porteurs. Ainsi, le 12 août 1948, une conférence se tient au secrétariat d’Etat aux affaires allemandes et autrichiennes pour étudier les possibilités de remplacer les avions militaires par des appareils civils du type C-74 Globemaster et, en octobre 1948, dans son rapport d’inspection des éléments « air » en Allemagne, le général Valin suggère également d’entamer des négociations avec des sociétés d’aviation civiles.[22]

Le deuxième enseignement tiré par les Français concerne la sécurité croissante du transport aérien « qui n’est plus qu’une question d’organisation et de matériel »,[23] le trafic ayant même pu être maintenu par tous les temps grâce aux installations de GCA (Ground Controlled Approach) pour l’atterrissage aux instruments. Il est ici important de noter que le pont aérien a intéressé aussi bien les militaires français que les civils puisque, à la fin du mois de mars 1949, le secrétariat général à l’aviation civile et commerciale (service des écoles et stages) envoie une équipe pour « visiter » le pont aérien de Berlin, l’étudier et en tirer des enseignements. Les membres de la mission ne manquent alors pas de relever le fait que le pont aérien de Berlin représente le triomphe de l’organisation et de l’efficacité des liaisons air-sol. Ils constatent aussi que « ‘l’avion est littéralement sur des rails et perd à peu près toute initiative », cette situation préfigurant à leurs yeux le transport aérien du futur.[24]

En conclusion, au moment où le cinquantième anniversaire du pont vient d’être célébré, on peut constater qu’il reste encore aujourd’hui l’opération aérienne de ce type la plus importante qui ait jamais été entreprise par le tonnage transporté. Beaucoup plus proche de nous, le ravitaillement de Sarajevo, auquel la France a participé d’une manière très significative et dans des conditions de sécurité moindre que celles rencontrées à Berlin, aura duré plus longtemps, sans jamais atteindre toutefois un tel volume. D’autres ponts aériens, certes sur des distances beaucoup plus importantes, pendant la guerre du Vietnam, celle Kippour ou celle du Golfe, ont pris des proportions très importantes et se sont montrés déterminants, sans pourtant atteindre les mêmes volumes.[25] Mais au-delà de la prouesse technique indéniable que représente une telle opération menée avec des moyens qui n’avaient rien à voir avec ceux dont disposent aujourd’hui les transports aériens militaires modernes, le pont aérien de Berlin peut être considéré comme la première victoire du camp occidental dans la guerre froide. La détermination montrée par les Occidentaux face au blocus soviétique a fini par faire renoncer ces derniers. Dans une situation tout à fait particulière où seule la voie aérienne restait ouverte, c’est la capacité à l’utiliser d’une manière pacifique et efficace qui a emporté la décision politique. D’une certaine manière, c’est la première fois que l’arme aérienne venait, à elle seule, à bout d’un conflit.

[1] Note du ministre des Affaires étrangères au secrétaire d’Etat à l’Air, Paris, 7 avril 1948, SHAA, E 2903.

[2] Note manuscrite sur la lettre du ministre de la Défense nationale au ministre de l’Air, Paris, 6 mai 1947, SHAA, E 3088.

[3] Lettre du Secrétaire d’Etat aux affaires allemandes et autrichiennes au Président du Conseil, Paris, 23 juin 1948, SHAA, H 9748.

[4] Télégramme du général Bailly, sous-chef de l’Etat-major de l’armée de l’air au GMMTA, 1er juillet 1948.

[5] Lettre du ministre des Forces armées au général commandant en chef en Allemagne, Paris, 2 juillet 1948, SHAA H 9748.

[6] Le terrain de Bückeburg, proche de celui de Wunstorf, a rapidement été utilisé à la place de ce dernier.

[7] Service historique de l’armée de l’air, histoire orale, témoignage numéro 733.

[8] Jean Dupont, extrait de son témoignage, Antam Info n° 21, Juin 1999, p. 13.

[9] C’est-à-dire dans la phase dite du « Petit Blocus »

[10] Note du ministre des Armées au chef d’Etat-major de la Défense nationale, Paris, 18 octobre 1946, SHAA 3088.

[11] Service historique de l’armée de l’air, histoire orale, témoignage numéro 733.

[12] Service historique de l’armée de l’air, histoire orale, témoignage numéro 734.

[13] Général Raymond Barthélémy, Histoire du transport aérien militaire français, Paris, France-Empire, 1981, 462 pages, p. 85.

[14] R. Degen, « Le pont aérien de Berlin et la participation française », Le Piège, n°139, décembre 1994, p. 48.

[15] Télégramme du Group Captain Wright au colonel Batistelli, représentant le GFCC, 13 août 1948, SHAA, E 2903.

[16] Lettre du secrétaire d’Etat aux affaires allemandes et autrichiennes au secrétaire d’Etat aux forces armées « Air », Paris, 5 août 1948, SHAA, E 2903.

[17] Rapport moral du 3ème trimestre 1948, GT 2/61 Maine, Le Bourget, 10 septembre 1948, SHAA, H 10276.

[18] Service historique de l’armée de l’air, histoire orale, témoignage n°733.

[19] Chiffres cités page 60 du rapport du lieutenant-colonel Nicot, de la 61ème escadre de transport, daté du 1er mars 1949.

[20] Rapport du général Valin sur l’inspection des éléments « air » en Allemagne, Paris, octobre 1948, SHAA, H 9748.

[21] Rapport moral trimestriel de la 61ème escadre de transport, Chartres, 5 septembre 1948, SHAA, H 10276.

[22] Note du général Koenig, Baden, 7 octobre 1948, SHAA, H 9748.

[23] Rapport du général Valin sur l’inspection des éléments « air » en Allemagne, Paris, octobre 1948, SHAA, H 9748.

[24] Camille Rougeron, « L’avenir des flottes de transport. Le pont aérien et ses enseignements militaires », in Le Monde, 18 mai 1949, SHAA 12387.

[25] Rapport de mission sur la « visite » du pont aérien de Berlin par le secrétariat général à l’aviation civile et commerciale (service des écoles et stages), 1er avril 1949, SHAA H 32457.

[26] Comparaison entre quelques grands ponts aériens :

Opérations Nombre de missions Tonnage (Tonnes US) Distances (miles) Durée (jours) Tonnage/jour

Berlin 277000 2300000 300 463 4960

Kippour 560 21190 6450 33 642

Golfe 15402 544000 7000 206 2640