Sommaire

by Joël-François Dumont — Paris, August 10, 2025 —

I. L’Évolution du paysage médiatique à l’ère numérique : Tendances mondiales

Le paysage médiatique mondial est en pleine mutation, bouleversé par les avancées technologiques et l’omniprésence du numérique.[01] La presse papier traditionnelle fait face à un déclin continu de sa diffusion, en témoignent les chiffres en France (-4,4 % en 2023) ou ailleurs en Europe et aux États-Unis.[02][03] Néanmoins, elle persiste dans des niches spécifiques, comme auprès des cadres et des ménages à revenus élevés en France, où 84,2 % d’entre eux lisent encore une version papier, souvent en complément d’une consommation numérique.[04]

Ce phénomène de « cumul plutôt que de substitution » indique une place pour la presse papier en tant qu’expérience de lecture premium et approfondie.[03]

En parallèle, la consommation d’informations numériques est en croissance exponentielle. En France, les sites de presse enregistrent 67 millions de visites quotidiennes, principalement sur mobile (20 milliards de visites annuelles), confirmant l’impératif d’une stratégie axée sur le mobile.[02]

Ce basculement a toutefois mis à mal les modèles économiques traditionnels, l’essentiel des revenus publicitaires numériques revenant souvent aux grandes plateformes plutôt qu’aux éditeurs.[05]

La place croissante des réseaux sociaux et des podcasts

Les réseaux sociaux sont devenus une source d’information majeure. Aux États-Unis, plus de la moitié des adultes s’informent occasionnellement via ces plateformes, avec Facebook et YouTube en tête. TikTok connaît une croissance fulgurante pour l’information, son engagement étant particulièrement élevé.[01][06] Ces plateformes ont démocratisé l’accès à l’information, la rendant instantanée et personnalisée grâce à l’IA.[07][09] Cependant, cette démocratisation s’accompagne de défis majeurs : la prolifération de la désinformation (58 % des répondants mondiaux s’inquiètent de distinguer le vrai du faux),[01] la problématique de la véracité de l’information, et l’impact sur le journalisme traditionnel. Les algorithmes peuvent créer des « bulles de filtre », limitant la diversité des points de vue.[09] De plus, une érosion de la confiance dans les médias traditionnels est observée chez les moins de 30 ans, qui font désormais autant confiance aux informations des réseaux sociaux.[06]

Les podcasts d’information et d’analyse connaissent également un essor notable. En France, 17,6 millions d’auditeurs mensuels s’y adonnent.[10] Ce format est particulièrement apprécié des jeunes et des publics éduqués, offrant un espace pour l’approfondissement et l’analyse critique de sujets complexes, parfois marginalisés par les médias traditionnels.[01][10] La volonté de payer pour ce type de contenu est significative, ouvrant de nouvelles opportunités de monétisation et d’intégration pour les médias traditionnels.[01]

II. Étude de cas : Les médias ukrainiens en temps de guerre totale

Le conflit en Ukraine illustre de manière aiguë ces dynamiques médiatiques. La guerre se déroule également sur le front informationnel. Depuis février 2022, l’Ukraine a mis en œuvre une politique d’information unifiée et un contrôle accru de son environnement médiatique, une mesure acceptée comme nécessaire en temps de guerre existentielle.[13] Les restrictions imposées par la loi martiale ont permis au gouvernement de réguler les médias, et les journalistes doivent être accrédités pour opérer dans les zones de guerre.[14][15]

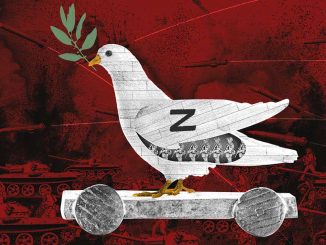

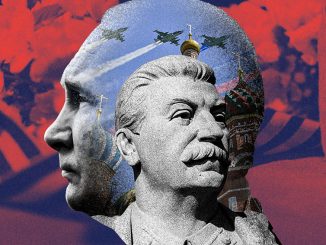

Face à cela, la désinformation russe est systématique, utilisant les voies diplomatiques, les réseaux sociaux, les médias d’État (RT, Sputnik) et des « usines à trolls ».[16] Ses objectifs sont clairs : influencer l’opinion publique, exacerber les divisions, discréditer l’Ukraine et l’Occident, justifier l’invasion et entraver la réponse internationale. Les tactiques incluent le déni, la distorsion, la distraction et l’inquiétude, allant jusqu’à l’usurpation d’identité de médias légitimes.[16][17][18]

Concernant les habitudes de consommation, les réseaux sociaux restent la source d’information prépondérante en Ukraine (73,4 % d’utilisation), suivie d’Internet (hors réseaux sociaux). L’audience de la télévision, de la radio et de la presse écrite a drastiquement chuté.[19] La confiance générale dans l’information est faible (seulement 11 % des répondants déclarent faire confiance à la plupart des informations la plupart du temps), et la plupart des Ukrainiens (80 %) s’informent auprès de diverses sources pour recouper les informations.[20]

La résilience et l’adaptation des médias ukrainiens sont remarquables. La stratégie de communication des autorités est coordonnée, proactive et exploite habilement les réseaux sociaux, notamment le président Zelensky avec ses vidéos-selfies.[13][21] La « TikTok tactique » des soldats ukrainiens illustre également cette innovation ascendante.[22] Les médias locaux indépendants bénéficient d’un soutien financier international crucial, notamment de l’UNESCO.[26]

Cependant, les journalistes ukrainiens font face à des défis immenses : risques physiques et numériques, fardeau psychologique, et perte de moyens de subsistance, malgré l’aide des organisations de soutien.[26][27]

III. La réponse européenne : L’initiative EUvsDisinfo.eu

Face à la désinformation systémique russe et chinoise, l’Europe a affirmé un leadership crucial, ne se contentant pas d’attendre l’action de ses alliés. La création d’initiatives comme EUvsDisinfo.eu en 2015 par le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) en est un exemple phare. Là où l’administration Trump a réduit les capacités de contre-propagande américaines, l’UE a opté pour une approche proactive.[04][01]

Les Forces d’EUvsDisinfo.eu

La principale force de cette plateforme réside dans sa méthodologie rigoureuse de débunking et sa transparence. Elle ne se contente pas de réfuter les fausses informations, mais analyse les tactiques, les narratifs récurrents et les sources, fournissant des preuves concrètes. Elle a documenté méticuleusement les narratifs russes visant à décrédibiliser l’Ukraine et à semer la discorde au sein de l’OTAN et de l’UE, exposant des tactiques de distorsion ou d’usurpation d’identité.[16][17]

EUvsDisinfo.eu excelle également à identifier la convergence sino-russe dans les opérations de manipulation de l’information, montrant comment Pékin et Moscou partagent des objectifs pour affaiblir les démocraties occidentales.[05][02] Elle souligne comment la Chine comble les vides informationnels laissés par les acteurs occidentaux, notamment en Afrique et en Amérique latine.[02][01][05][04]

De plus, la plateforme joue un rôle éducatif fondamental. En rendant accessible une base de données de désinformation (plus de 16 000 exemples), elle contribue à renforcer la littératie médiatique et à sensibiliser les citoyens aux menaces. Son rôle dans la coordination entre les États membres de l’UE et ses collaborations internationales renforcent son efficacité globale.

Limites et défis persistants

Malgré ses succès, l’initiative européenne fait face à des défis. La difficulté à inverser les perceptions déjà ancrées est majeure ; le simple débunking ne suffit pas toujours à déconstruire les « bulles de filtre » où les fausses informations prospèrent.[09] La portée et l’échelle des opérations de désinformation, qui sont massives et en constante évolution, posent un défi immense. L’émergence des technologies comme l’IA générative et les « deepfakes » complique encore la tâche de réfutation. La plateforme doit constamment s’adapter à ces nouvelles tactiques.

Enfin, il existe une tension délicate entre la lutte contre la désinformation et la liberté d’expression. Les régimes autoritaires exploitent cette tension pour saper la légitimité des efforts démocratiques, accusant les initiatives de lutte contre la désinformation de « censure ». Les ressources allouées à ces initiatives, bien que significatives, restent modestes face aux budgets colossaux déployés par la Russie et la Chine pour leurs opérations d’influence. La lutte contre la désinformation est une course de fond nécessitant des investissements continus et une adaptation agile.

Conclusion

En conclusion, le paysage médiatique contemporain est un écosystème en constante évolution, marqué par le déclin relatif de la presse papier au profit du numérique, l’essor des réseaux sociaux et des podcasts comme sources d’information dominantes, et la persistance de défis cruciaux tels que la désinformation.

Le cas de l’Ukraine en temps de guerre totale illustre l’accélération de ces tendances et l’importance vitale d’une communication stratégique et de la résilience médiatique face à une guerre informationnelle systématique.

Dans ce contexte, l’initiative européenne EUvsDisinfo.eu se positionne comme un acteur essentiel, démontrant un engagement proactif et une expertise reconnue dans le débunking et l’analyse des tactiques de désinformation. On peut égaleme,nt saluier l’effort remarquablke fait en France depuis deux ans par le SGGSN (Viginum).

Pour autant, la bataille contre la désinformation reste complexe et nécessite une adaptation continue, des investissements soutenus et une vigilance constante pour protéger l’intégrité de l’information et la vitalité des démocraties.

Joël-François Dumont

Sources :

[01] Reuters Institute. Digital News Report 2024.

[02] ACPM. Les Chiffres Clés de la Presse 2023.

[03] Analyse des tendances historiques et économiques des médias.

[04] ACPM. L’audience de la presse auprès des CSP+ et des hauts revenus en 2024.

[05] DataReportal. Digital 2024 Global Overview Report.

[06] Pew Research Center. Social Media News Consumption 2024 (Février 2024).

[07] Étude sur l’impact des réseaux sociaux sur la diffusion de l’information et la désinformation. Entretien avec l’auteur.

[08] Rapport sur la confidentialité et la sécurité des données sur les réseaux sociaux. Diverses études sur la vie privée en ligne.

[09] Analyse des algorithmes d’IA et de leur impact sur la personnalisation du contenu et les bulles de filtre. Réflexions récents dans la presse sur l’intelligence artificielle et l’information.

[10] Médiamétrie. Les podcasts, plus de 17 millions d’écouteurs mensuels en France (Décembre 2023).

[11] Recherche sur les podcasts et la pensée critique : Études sur l’impact cognitif des médias. Entretiens avec l’auteur.

[12] Analyse des stratégies de promotion des podcasts par la presse française. (Source : Observation des pratiques éditoriales).

[13] Desk Russie : Entre liberté et censure : les médias ukrainiens en temps de guerre totale (6 juillet 2025).

[14] Reporters sans frontières (RSF). Informations sur les restrictions des médias en Ukraine en temps de guerre.

[15] Rapports sur la sécurité et la protection des journalistes en zone de conflit.

[16] EU vs Disinfo. « Désinformation et propagande du Kremlin : Cas et tactiques ».

[17] Analyse des opérations de désinformation russes et d’usurpation d’identité de médias. (Guerre de l’information). Sources: Bruxelles, Prague & Paris.

[18] Étude sur la création de pseudo-médias par la Russie. Étude gouvernementale sur la désinformation étatique).

[19] Internews. « Media Consumption and Trust in Ukraine » : (Rapports annuels).

[20] Internews. « Media Consumption and Trust in Ukraine »

[21] Analyse de la stratégie de communication du gouvernement ukrainien en temps de guerre. Entretien avec l’auteur).

[22] Divers articles de presse sur la « TikTok tactique » et l’utilisation des réseaux sociaux par les soldats ukrainiens.

[23] Rapports sur l’adaptation des radiodiffuseurs publics face à la couverture du conflit ukrainien : Études sur les médias européens.

[24] International Media Support (IMS). « Souutien aux médias locaux et indépendants en Ukraine.»

[25] Rapports sur la formation des journalistes à la couverture de la justice de guerre en Ukraine.

[26] UNESCO. Aide d’urgence aux médias en Ukraine : l’UNESCO soutient plus de 1000 journalistes» (Février 2024).

[27] Comité pour la protection des journalistes : Ressources et soutien pour les journalistes en zone de conflit. (CPJ), ACOS Alliance, Reporters sans frontières (RSF), Rory Peck Trust & Dart Center for Journalism and Trauma.