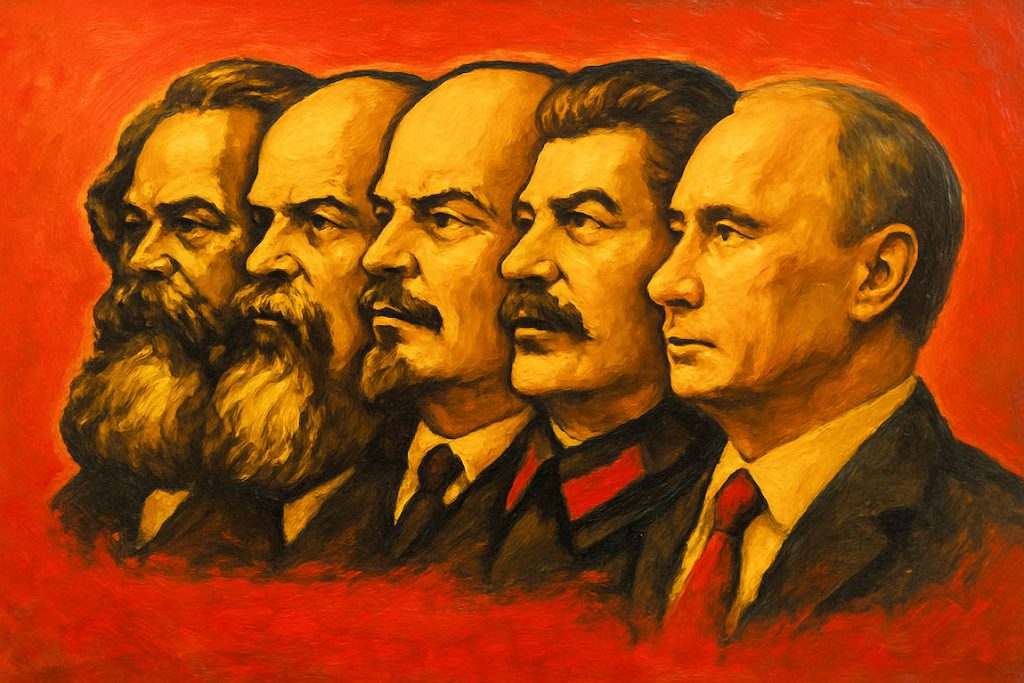

(1) Das leninistische Erbe

Die Anziehungskraft des russischen Marktes, der von westlichen Akteuren als Eldorado wahrgenommen wird, zeugt von einer historischen strategischen Verblendung. Seit Jahrhunderten macht sich der Westen die Illusion, dass Handelsbeziehungen Russland als rationalen und friedlichen Akteur in die Weltwirtschaft integrieren könnten.

Diese Sichtweise ist jedoch ein grundlegender Fehler. Für den Kreml, von der Zarenzeit bis heute, ist der Handel kein Selbstzweck, sondern ein reines Machtinstrument. Er ist ein Mittel, um Technologien und Kapital zu erwerben, um den eigenen Militärapparat zu stärken und das Regime zu festigen, während gleichzeitig der Gegner geschwächt wird.

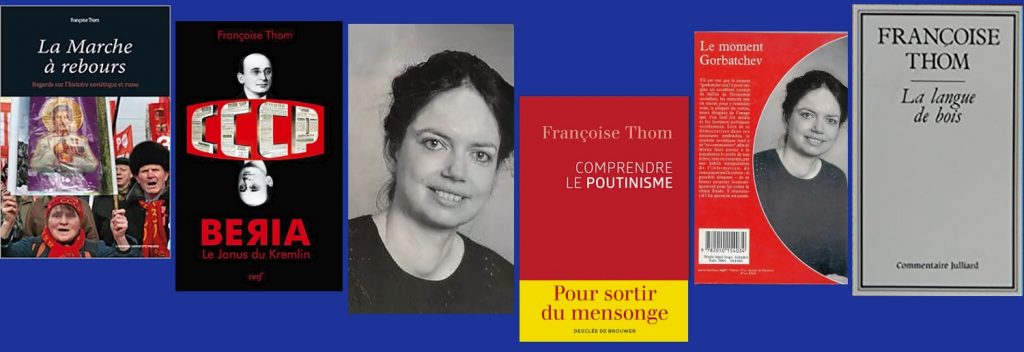

Wie die Historikerin Françoise Thom aufzeigt, wiederholt Russland unermüdlich einen „Raubtierzyklus“: Es lockt ausländische Investoren an, um sich zu modernisieren, und enteignet oder vertreibt sie dann, sobald seine Ziele erreicht sind.

Indem der Westen seine eigenen Hoffnungen mit der russischen Realität verwechselte, hat er so kontinuierlich seinen eigenen Gegner finanziert. Er hat die Strategie des Kremls, der sein Streben nach Macht als wirtschaftliche Zusammenarbeit tarnt, nie verstanden. Lenin fasste dies zynisch zusammen: „Die Kapitalisten werden uns den Strick verkaufen, an dem wir sie aufhängen werden.“ (Anm. d. Red.)

In einem meisterhaften Essay seziert Françoise Thom eine verkannte Waffe im hybriden Krieg des Kremls gegen den Westen: die Wirtschaftsbeziehungen. Sie zeigt auf, dass Lenin und die nachfolgenden kommunistischen Führer seit der Gründung des bolschewistischen Staates bewusst die Gier und die Dummheit der Westler ausnutzten, um die Macht des kommunistischen Regimes zu stärken, während sie ihnen früher oder später die erwarteten Gewinne vorenthielten. Wird es für die Trump-Regierung und die amerikanischen Geschäftsleute anders sein? (DeskRussie)

I. Das leninistische Erbe

Inhaltsverzeichnis

von Françoise Thom in DeskRussie — Paris, den 7. September 2025 —

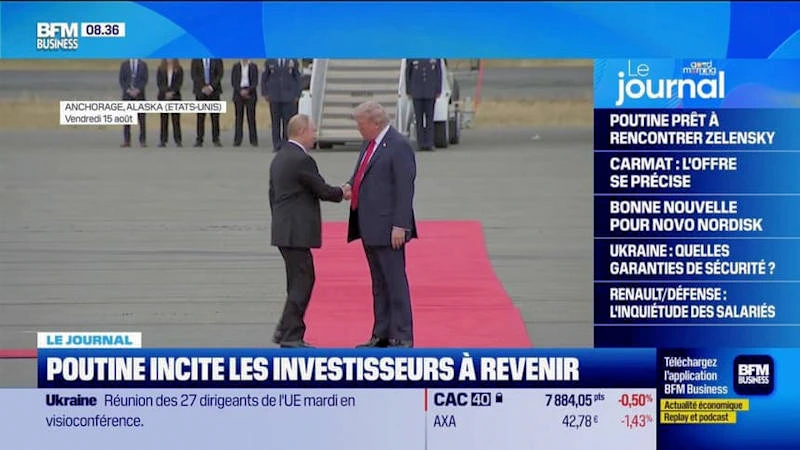

Anfang März 2022 schwärmte der amerikanische Außenminister Marco Rubio von den „außergewöhn-lichen wirtschaftlichen und geopolitischen Möglichkeiten“, die sich den Vereinigten Staaten und Russland nach dem Ende des Krieges in der Ukraine bieten würden. Ein wichtiges Signal: Am 15. August 2025 unterzeichnete Präsident Putin während des Treffens in Alaska ein Dekret, das den Weg für die Rückkehr des amerikanischen Unternehmens ExxonMobil in das strategische Gas- und Ölprojekt Sachalin-1 ebnete. Die diskutierten russisch-amerikanischen Wirtschaftsprojekte für die Nachkriegszeit konzentrieren sich auf zwei strategische Sektoren: Energie und seltene Erden. Gemeinsame Öl- und Gasexplorationsprojekte in der Arktis stehen im Vordergrund. Es ist von einer potenziellen Beteiligung der USA an Projekten von Gazprom PJSC die Rede, was auf Eis gelegte Initiativen wie Nord Stream 2 wiederbeleben könnte.

Eine amerikanische Beteiligung an russischen Erdgaslieferungen nach Europa würde einen Wendepunkt in der Energiediplomatie darstellen. Am umstrittensten ist vielleicht das Projekt einer amerikanischen Kontrolle über das ukrainische Kernkraftwerk Saporischschja, das derzeit unter russischer Besatzung steht. Diese Anlage, die vor dem Krieg 20 % des ukrainischen Stroms produzierte, würde von den USA verwaltet und ihre Stromproduktion sowohl an Russland als auch an die Ukraine verteilt werden.

Die zweite Säule der potenziellen Zusammenarbeit betrifft seltene Erden und kritische Metalle, die für die Energiewende und die Herstellung von Hochtechnologiematerialien unerlässlich sind. China dominiert derzeit diesen Sektor mit 60 % der weltweiten Produktion seltener Erden, während Russland über bedeutende unerschlossene Reserven verfügt. Eine amerikanische Investition in die russische Lagerstätte Tomtor in Jakutien wird als strategische Chance dargestellt, um der chinesischen Vormachtstellung auf diesem Markt entgegenzuwirken. Diese Lagerstätte enthält etwa 19 % der weltweiten Niob-Reserven, einem wesentlichen Element für Legierungen in der Luft- und Raumfahrt sowie für supraleitende Magnete. Die Entwicklung dieses Standorts wurde 2022 unterbrochen, als Sanktionen den Zugang zu westlichen Abbautechnologien blockierten. Infrastrukturinvestitionen in Höhe von schätzungsweise 2 Milliarden US-Dollar sind erforderlich, bevor der groß angelegte Betrieb aufgenommen werden kann.

Diese Aussichten haben die Trump-Regierung so sehr verführt, dass sie im russisch-ukrainischen Krieg Partei für Russland ergriff und dazu beitrug, jede ernsthafte Maßnahme zu blockieren, die Moskau schaden könnte. Bevor sich amerikanische Verantwortliche jedoch Hals über Kopf in den „riesigen russischen Markt“ stürzen, täten sie gut daran, die wiederholten unglücklichen Erfahrungen derer zu studieren, die sich in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Russland haben fangen lassen. Eine hier präsentierte historische Retrospektive (und im folgenden Teil II) kann als Warnung für diejenigen dienen, die heute den Sirenen des Kremls Gehör schenken.

Vorspiel

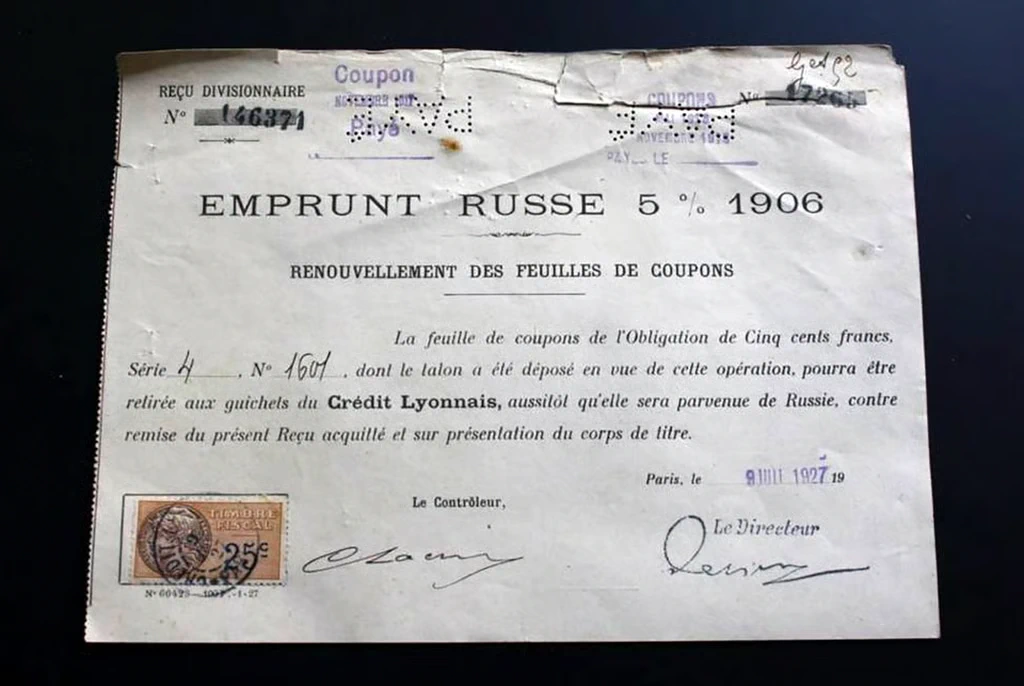

Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts investierten in der Euphorie der französisch-russischen Allianz mehr als anderthalb Millionen französische Sparer, ermutigt von Banken und der französischen Regierung, massiv in die Schulden des Zarenreichs, und zwar für einen kolossalen Betrag von 15 Milliarden Goldfranken. Diese von großen Banken wie dem Crédit Lyonnais beworbenen Anlagen boten attraktive Renditen und galten als „sicher und sorgenfrei“. Im Frühjahr 1906, nach einer Desinformations-kampagne über den Zustand Russlands, die von einer käuflichen Presse geführt und großzügig von der russischen Regierung finanziert wurde, hatte Frankreich Nikolaus II. 2,2 Millionen Goldfranken geliehen, um ihn dafür zu belohnen, dass er den Weg der „demokratischen Reformen“[01] eingeschlagen hatte.

Russische Wertpapiere machten vor dem Krieg ein Viertel der französischen Auslandsinvestitionen aus, und vier Fünftel der russischen Staatsschulden waren in Paris platziert. Insgesamt finanzierten französische Kapitalien einen erheblichen Teil der Modernisierung des Russischen Reiches, insbesondere seine Eisenbahnen, seine Industrialisierung und die Entwicklung seiner Ölindustrie in Baku. 1914 war Frankreich der größte Gläubiger Russlands.

Im Januar 1918 erklärte die bolschewistische Regierung alle vom Zarenregime eingegangenen Auslandsschulden für nichtig. Mit einem Schlag waren die Ersparnisse von 1,6 Millionen französischen Anleihegläubigern im Wert von 15 Milliarden Goldfranken vernichtet…[02] Dies war in Frankreich ein schweres finanzielles und psychologisches Trauma.

„Wir haben es nicht geschafft, Russland mit Gewalt aus seinem Wahnsinn zu befreien. Aber ich glaube, wir können es durch den Handel retten. Der Handel hat einen heilsamen Einfluss… Wir müssen die Anarchie mit Überfluss bekämpfen.“[03] Mit diesen Worten rechtfertigte der britische Premierminister Lloyd George seine Entscheidung, die Politik der bewaffneten Intervention im bolschewistischen Russland im März 1920 aufzugeben, als die Niederlage der Weißen Armeen nicht mehr zu bezweifeln war. Dieser Satz fasst das immense Missverständnis zusammen, das zwischen dem Kreml und den westlichen Demokratien in der Auffassung von Handel und internationaler Zusammenarbeit besteht. Die Westler bildeten sich ein, dass die bolschewistischen Führer ebenso wie die Führer der Demokratien den Wohlstand ihrer Untertanen anstrebten. Für Lenin und seine Nachfolger im Kreml bis heute haben Wirtschaftsbeziehungen jedoch nur ein Ziel: die Stärkung ihrer Macht und die Lähmung des westlichen Gegners – kurz gesagt, die Verbes-serung des Kräfteverhältnisses zugunsten des von Moskau geführten Lagers.

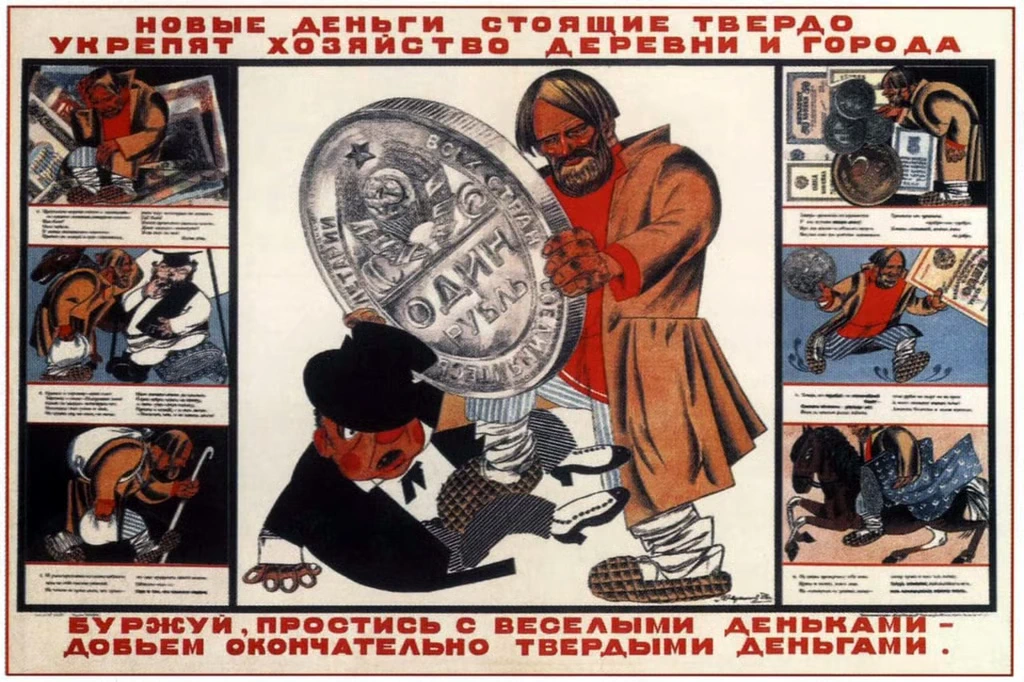

„Die Gier der Kapitalisten ausnutzen“ (Lenin)

Die Ausländer kaufen bereits unsere Beamten mit reichlich Bestechungsgeldern und „exportieren die Überreste Russlands“. Und sie werden weitermachen. Unser Monopol [auf den Außenhandel] ist eine höfliche Warnung: „Meine Lieben, der Moment wird kommen, in dem ich euch dafür hängen werde.“ Die Ausländer, die wissen, dass die Bolschewiki nicht scherzen, nehmen das ernst. […] Wir können nicht frei handeln: das wäre der Tod Russlands. (Lenin, Brief an Kamenew, 3. März 1922)

Die Manipulation der Geschäftswelt ist von den ersten Monaten des Lenin-Regimes an ein wichtiger Hebel in der russischen Einflusspolitik. Man erinnere sich, dass das bolschewistische Russland damals in einer äußerst prekären Lage war, zwischen den Mittelmächten, die bereit waren, die Offensive wieder aufzunehmen, und der Entente, die über den russischen Abfall von 1917 verärgert war. Bereits im Frühjahr 1918, nach den Verträgen von Brest-Litowsk, bestand Lenins Taktik darin, die „Imperialisten“ beider Lager für das Überleben der bolschewistischen Regierung zu interessieren. Die Lage ist für die Bolschewiki günstiger, als es der Zustand ihrer Wirtschaft vermuten ließe.

Graf Mirbach, der Botschafter des Reiches, ist der Meinung, dass man sie ohne Rücksicht auf die Kosten unterstützen müsse, denn „wenn sie fielen, würden ihre Nachfolger mit der Entente daran arbeiten, die abgespaltenen Gebiete, allen voran die Ukraine, zurückzugewinnen und den Vertrag von Brest zu revidieren…“[04] Der französische Botschafter Joseph Noulens ist seinerseits der Ansicht, dass Russland „nur unter dem Einfluss des Auslands aus dem Nichts auferstehen kann“[05] und daher „trotz der Enttäuschungen, die uns Russland bereitet hat, dürfen wir den Platz nicht aufgeben, denn er würde endgültig von anderen eingenommen werden, ohne dass wir hoffen könnten, die Milliarden, die wir riskiert haben, eines Tages zurückzubekommen…“[06] (3. April 1918). Die große Angst der Franzosen ist, dass das bolschewistische Russland in die deutsche Einflusszone abgleitet. Es gibt zwar einige Skeptiker wie Louis de Robien, ein französischer Diplomat in Petrograd, der am 14. Mai 1918 in seinem Tagebuch notiert: „Die Kolonisierung Russlands durch die Deutschen – wie auch durch uns – scheint mir unmöglich: Es ist ein schwankender Boden, auf dem man nichts Dauerhaftes bauen kann“,[07] aber das sind vereinzelte Stimmen.

Lenin beschließt, die ausländischen Kapitalisten zu nutzen, um sein Regime zu retten – Hunger und Knappheit herrschen bereits nach wenigen Monaten Bolschewismus –, und den wirtschaftlichen Köder auszulegen, um die „Imperialisten“ besser zu spalten. Einem durch die alliierte Blockade ausgebluteten Deutschland wird er den riesigen russischen Markt vor Augen führen. Am 15. Mai 1918 beginnen Verhandlungen zur Wiederherstellung der deutsch-russischen Handelsbeziehungen. Die Bolschewiki erklären, dass sie einen Kredit benötigen werden, um ihre Verpflichtungen gegenüber den Mittelmächten zu erfüllen, und stellen Konzessionen in Russland in Aussicht. Am 17. Mai bittet Mirbach seine Regierung um zusätzliche Mittel, „um die Position der Bolschewiki zu stärken“. Es waren A. A. Joffe, der sowjetische Botschafter in Berlin, und Leonid Krassin, der bolschewistische Experte für Wirtschaftsfragen und zukünftige Kommissar für Außenhandel, die die sowjetische (und postsowjetische) Praxis einführten, Industrielle und Bankiers in einem „bürgerlichen“ Land als Lobby zu organisieren, um in der Lage zu sein, Initiativen der Moskau-feindlichen Partei zu blockieren. Joffe und Krassin, die die Mentalität der deutschen Geschäftsleute perfekt verstanden, gaben sich als „Realisten“ und ließen durchblicken, dass sie die revolutionären Parolen, die sie öffentlich verkündeten, nicht ernst nahmen. Am 7. Juli erklärten sie, die bolschewistische Regierung sei „bereit, auf ihre utopischen Ziele zu verzichten und eine pragmatische sozialistische Politik zu verfolgen.“[08]

Joffe wurde von Lenin mit einer vierfachen Aufgabe betraut:

- die Militärpartei (Hindenburg und Ludendorff), die eine Beseitigung der Bolschewiki befürwortete, zu neutralisieren, indem er an die am „großen russischen Markt“ interessierten Industriellen und Bankiers appellierte;

- die revolutionären Kräfte in Deutschland mit Geld, ja sogar mit Waffenlieferungen, zu unterstützen;

- die Kreml-Führung über die Lage in Deutschland zu informieren;

- Zwietracht zwischen Deutschland und der Türkei zu säen.

So versuchten die Bolschewiki unter dem Deckmantel der Entwicklung einer wirtschaftlichen Zusam-menarbeit, den anti-russischen Flügel der deutschen Regierung, nämlich das in Berlin sehr einflussreiche Oberkommando des Heeres, zu neutralisieren; die Subversion der Reichsregierung durch die Finanzierung revolutionärer Parteien zu beschleunigen; die deutsche Regierung auszuspionieren; und die Weichen für ihre zukünftige Expansion im Kaukasus zu stellen, indem sie die Türkei und Deutschland entzweiten. Um dieses letzte Ziel zu erreichen, sollte der Köder … das Öl von Baku sein, einer Hochburg des Bolschewis-mus in Transkaukasien, die von den Türken und Briten bedroht wurde.

Am 30. Juni 1918 telegraphierte Lenin an Stalin: „Joffe hat uns heute mitgeteilt, dass […] die Deutschen […] versprechen, die Türken nicht nach Baku zu lassen, aber sie wollen Öl. Joffe antwortete, dass wir mit dem Prinzip des Gebens und Nehmens vollkommen einverstanden sind. […] Versuchen Sie, Schaumjan [dem bolschewisti-schen Führer in Baku] so schnell wie möglich zu übermitteln, dass wir jetzt die ernsthaftesten Chancen haben, Baku zu halten…“[09] Am 2. Juli versprach Joffe Deutschland, ihm ein Viertel der Ölproduktion zuzuteilen, wenn Baku in den Händen der Bolschewiki bliebe, um es von seinem türkischen Verbündeten zu lösen. Es war ein Meisterstück: Die Bolschewiki hatten Berlin überzeugt, zum Instrument ihrer imperialen Politik zu werden, bis hin zur Gefährdung der deutsch-türkischen Allianz.

Während sie Deutschland mit dem Versprechen lukrativer Verträge lockten, spielten die Bolschewiki die Mittelmächte und die Entente gegeneinander aus, um Zugang zum russischen Markt zu erhalten. Anfang Mai 1918 stellte Lenin den Amerikanern Konzessionen in Ostsibirien in Aussicht und deutete an, dass die Vereinigten Staaten das Reich als Wirtschaftspartner Russlands ersetzen würden und Deutschland durch diese wirtschaftliche Expansion der USA in Russland geschwächt würde. Die Bolschewiki wollten damals die Amerikaner dazu bewegen, die japanische Bedrohung im Fernen Osten zu neutralisieren und sich von der Entente zu lösen.

Nach der Niederlage der Mittelmächte vervielfachte Lenin seine Versuche, die Entente zu kaufen, indem er sie mit den Aussichten auf den sagenhaften russischen Markt lockte. Am 8. März 1919 schickte Präsident Wilson William Bullitt auf eine vertrauliche Mission nach Russland, der die Vorschläge von Tschitscherin, dem Volkskommissar für auswärtige Angelegenheiten, überbrachte: die Anerkennung der finanziellen Verpflichtungen Russlands (Anspielung auf die Schulden des Zarenreichs, die Lenin am 21. Januar 1918 für nichtig erklärt hatte), die Wiederaufnahme der Handelsbeziehungen im Austausch für die Einstellung der Feindseligkeiten in Russland und die Aufgabe der westlichen Unterstützung für die anti-bolschewistischen Kräfte. Die Bolschewiki hörten nicht auf, die Möglichkeit einer Einigung in der Frage der Zarenschulden in Aussicht zu stellen, unter der Bedingung, dass die Westmächte das bolschewistische Russland anerkennen und die russische Wirtschaft wiederbeleben würden.

Man bemerkt, dass heute genau dieselbe Politik gegenüber der Trump-Regierung verfolgt wird: das Angebot einer gemeinsamen Ausbeutung der russischen Ressourcen unter der Bedingung, dass die USA die Ukraine fallen lassen, und die Ausnutzung der amerikanischen Fixierung auf die chinesische Gefahr, mit einem ähnlichen Doppelspiel des Kremls zwischen Washington und Peking (Putin hat Xi gerade gemeinsame Projekte in der Arktis angeboten, genau dieselben, die er Witkoff vorgeschlagen hatte!). Die Genehmigung für die Rückkehr von ExxonMobil in das Sachalin-1-Projekt ist mit drakonischen Bedingungen des Kremls verbunden: ExxonMobil muss nicht nur wesentliche ausländische Ausrüstung für das Projekt liefern, sondern auch aktiv auf die Aufhebung der westlichen Sanktionen gegen Russland hinarbeiten. Moskau verlangt, dass ExxonMobil zu einem Lobbyisten Russlands in Washington wird und seinen Einfluss nutzt, um die amerikanische Außenpolitik im Austausch für die Rückgabe seiner Vermögenswerte zu ändern. Die Bemühungen von ExxonMobil sollen von den am Projekt Arctic LNG 2 beteiligten amerikanischen Technologieunternehmen unterstützt werden, was sie zu direkten Nutznießern von Sanktionsausnahmen machen würde.

Nach dem Scheitern der Weißen Armeen orientierte sich die Entente an einer Politik des „Cordon sanitaire“. Clemenceau empfahl, einen „Stacheldrahtzaun um Russland“ zu errichten, um es daran zu hindern, nach außen Schaden anzurichten.[10] Das Ziel der Bolschewiki war es nun, die „vereinte Front der Imperialisten“ zu durchbrechen. Im Februar 1920 vervielfachten Lenin, Trotzki, Joffe und Litwinow die Erklärungen an die ausländische Presse, priesen die Vorteile von Frieden und Handel mit Russland und deuteten an, dass die Bolschewiki ihre Subversionspolitik im Westen aufgeben würden (während sie gerade die Revolution in Deutschland anzettelten), wenn die Entente-Länder aufhörten, die Gegner des Regimes in Sowjetrussland zu unterstützen. Radek sprach bereits von „friedlicher Koexistenz“: „Wir glauben, dass kapitalistische Länder jetzt mit einem proletarischen Staat koexistieren können.“[11] Lloyd George war nur zu gern bereit. Im Mai wurde Krassin nach London eingeladen, um einen Handelsvertrag auszuhandeln, zu einem Zeitpunkt, als die Rote Armee ihre große Offensive gegen Polen vorbereitete, die in den Augen der Bolschewiki den Auftakt zur Revolution in ganz Europa bilden sollte.

Im Juli 1920 griffen die Bolschewiki, die sich im Aufwind wähnten, Warschau an. Am 10. August schloss Lloyd George unter dem Einfluss von Krassin und Kamenew, die am 4. August nach London entsandt worden waren, eine Hilfe für Polen aus und empfahl diesem, den von den Bolschewiki angebotenen Waffenstillstand anzunehmen, obwohl er nur wenige Tage zuvor gedroht hatte, die britische Flotte in die Ostsee zu schicken, wenn sie ihren Vormarsch nicht stoppten.[12] Von England im Stich gelassen, wurde Polen von Frankreich gerettet.

„Den Kommunismus mit nicht-kommunistischen Händen aufbauen“ (Lenin)

Als am 12. März 1921 der berühmte anglo-sowjetische Handelsvertrag unterzeichnet wurde, war Tschitscherin im siebten Himmel. Es sei ein „Wendepunkt in der sowjetischen Außenpolitik“, prahlte er.[13] Moskau schlug mehrere Fliegen mit einer Klappe. Die Entente wurde schwer getroffen, denn die Franzosen nahmen das anglo-sowjetische Abkommen sehr übel, worüber sich die Bolschewiki die Hände rieben. Ein Wettbewerb um die Eroberung des russischen Marktes begann. Die Deutschen stürzten sich in die Bresche und unterzeichneten am 6. Mai 1921 ein Handelsabkommen. Die Reichswehr erklärte sich bereit, den sowjetischen militärisch-industriellen Komplex (MIK) zu entwickeln.

Die Partie war für das bolschewistische Regime gewonnen, während das Land, ruiniert durch die Requirierungen auf dem Land, hungerte. Es waren die Kapitalisten, die Lenins Russland retten würden. Die Ausländer würden gerne seinen Machtsektor stärken. Dank der „wirtschaftlichen Zusammenarbeit“ konnte es in jedem kapitalistischen Land eine organisierte Lobby schaffen, die in der Lage war, jede Initiative zu blockieren, die den Interessen des Sowjetstaates zuwiderlief. Das bolschewistische Russland bevorzugte für seine Aufträge Länder, die geneigt waren, seine außenpolitischen Ziele zu unterstützen, und „befreundete“ Firmen, um den prosowjetischen Flügel der Bourgeoisie zu motivieren. Es gestaltete diese Beziehungen in einem bilateralen Rahmen, der ein konzertiertes Vorgehen der Westmächte gegen Moskau ausschloss. „Wir müssen klug sein, die Besonderheiten der kapitalistischen Welt berücksichtigen, die Gier der Kapitalisten nach Rohstoffen ausnutzen, ihnen Vorteile abringen, die unsere wirtschaftliche Position unter den Kapitalisten selbst stärken werden, so seltsam das auch erscheinen mag“, schrieb Lenin.[14] Lenin hatte seinen Lieblingskapitalisten, Armand Hammer, der im bolschewistischen Russland ein Vermögen machte und bis zu Gorbatschow zum unermüdlichen Lobbyisten des Sowjetregimes wurde. Der kluge Mann verstand die Spielregeln: Er erlaubte der Tscheka, die Kontrolle über seine erste Firma zu übernehmen.[15]

Ab dem Sommer 1921, mitten in der NEP, war die große Sache der Bolschewiki, Kredite zu bekommen. Dafür, so schrieb Krassin an seinen Stellvertreter Leschawa, „müssen wir uns waschen und anständig anziehen und ein europäischeres Aussehen annehmen. Wenn wir das gleiche Aussehen wie früher beibehalten, werden wir nichts bekommen.“[16] Aber Russland brauchte seine revolutionären Prinzipien keineswegs zu opfern, um seine Ziele zu erreichen. Am 8. November 1921 schrieb Krassin an Lenin, um ihn davon abzubringen, bei den Zugeständnissen an die Westler zu weit zu gehen: „Der Weltkapitalismus wird sich mit der Existenz des Sowjetsystems abfinden, wenn es ihm erlaubt wird, an der Ausbeutung der natürlichen Ressourcen und der Arbeitskräfte Russlands teilzunehmen.“[17] Das einzige Zugeständnis, das die Bolschewiki anboten, war, den ehemaligen Eigentümern zu erlauben, ihre verstaatlichten Unter-nehmen zu pachten und sie im Auftrag des Sowjetregimes zu betreiben – und das auch nur im Austausch gegen einen bedeutenden Kredit. Fortan hörte die wirtschaftliche Überlegenheit der Westler auf, ein Vorteil für sie zu sein, im Gegenteil, sie konnte gegen das westliche Lager gewendet und zu dessen Spaltung genutzt werden. Tschitscherin sah das sehr deutlich: „Die beispiellose Originalität unserer Politik liegt darin, dass das Proletariat Herr der politischen Macht ist und sich der Dienste des Kapitals bedient, ohne es zur herrschenden Klasse werden zu lassen.“[18] (22. November 1921)

Um auf die Aktualität zurückzukommen, stellt man fest, dass der Kreml dabei ist, die Solidarität des „kollektiven Westens“ zu brechen, indem er das Instrument der konfiszierten Vermögenswerte nutzt, genau wie die Bolschewiki mit dem vagen Versprechen einer möglichen Anerkennung der Zarenschulden wedelten: Diejenigen, die sich Moskau gegenüber gefällig zeigen, werden mit der Rückgabe einiger Vermögenswerte belohnt – natürlich im Austausch für unendlich ernstere Zugeständnisse. Das russische Angebot, die russische Flotte von nuklear angetriebenen Eisbrechern, die einzige der Welt, zur Unter-stützung der Entwicklung amerikanischer Gas- und LNG-Projekte in Alaska zu nutzen, würde die amerikanische Regierung zum Kunden einer strategischen russischen staatlichen Einheit machen. Es sei darauf hingewiesen, dass Russland seit 2009 die Zahl seiner Eisbrecher erhöht, um seine Position im Hohen Norden zu stärken, wo es mit seinen traditionellen Rivalen in dieser Region – Kanada, den USA und Norwegen sowie neuerdings China – um die Vorherrschaft kämpft.

„Wir gehen nicht als Kommunisten nach Genua, sondern als Händler“ (Lenin)

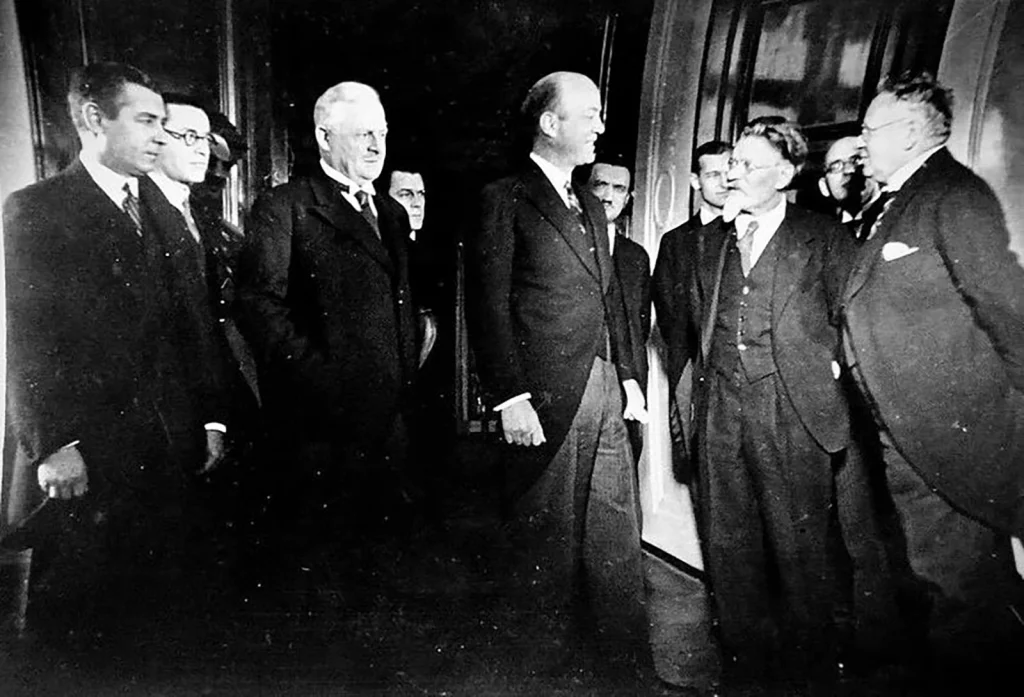

Gegen Herbst 1921 nahm im Westen ein neues Projekt Gestalt an, eine internationale Körperschaft für den wirtschaftlichen Wiederaufbau Europas zu schaffen. Die Idee war unter anderem, Deutschland zu ermöglichen, die natürlichen Ressourcen Russlands zu erschließen und auf diese Weise die Reparationen zu begleichen. Es wurde vereinbart, dies auf der Konferenz zu diskutieren, die im April 1922 in Genua stattfinden sollte. Die bolschewistischen Diplomaten wurden sofort mobilisiert. Für Lenin kam es nicht in Frage, das zu tolerieren, was wie eine „vereinte Front“ der Kapitalisten gegenüber dem sozialistischen Russland aussah. Im Vorfeld der Konferenz starteten sie eine gut orchestrierte Kampagne, um die westlichen Industriellen zu spalten. Sie köderten die Briten mit dem Vorschlag eines Abkommens mit Royal Dutch-Shell, das dieser Gesellschaft die Exklusivität für die Ausbeutung des Öls von Baku geben würde. Dieses Angebot brachte die Briten in Konflikt mit den Vereinigten Staaten: Standard Oil hatte ebenfalls Ölinteressen im Kaukasus. In Deutschland wandten sie sich an die sehr sowjetfreundliche Lobby der Schwerindustrie, um diejenigen zu neutralisieren, die, wie Außenminister Rathenau, zu den Westmächten neigten. Zu diesem Zweck schickten sie Karl Radek und Krassin nach Berlin, die all ihre Beziehungen in militärischen, industriellen und finanziellen Kreisen spielen lassen sollten, um den pro-westlichen Flügel der deutschen Regierung zu marginalisieren. Radek stellte die Möglichkeit in Aussicht, dass die Reichswehr die Abrüstungsklauseln des Versailler Vertrags umgehen könnte, indem sie Waffen auf sowjetischem Boden produzierte und ihre Männer dort ausbildete.

Die Sowjets gingen zur Konferenz von Genua, dem ersten internationalen Forum, zu dem sie eingeladen wurden, mit sehr präzisen Absichten, die von Lenin formuliert wurden: „Wir gehen dorthin als Händler, weil der Handel mit den kapitalistischen Ländern (solange sie nicht zusammengebrochen sind) für uns unerlässlich ist, und wir gehen dorthin, um die politischen Bedingungen dieses Handels zu unserem Vorteil zu formulieren.“

Die westlichen Länder seien nicht furchterregend, denn „sie sind von der Krankheit des Willens befallen“. Das Ziel ist es, die Entstehung einer europäischen Solidarität zu verhindern, indem man die dem Versailler Vertrag feindlich gesinnten Länder unterstützt: Deutschland und Italien. Lenin empfahl, die Westler zu desinformieren, indem man die ideologischen Proklamationen dämpfte: „Keine schrecklichen Worte“, befahl er Tschitscherin am 23. März. „Die Formel, wonach unsere historische Auffassung Weltkriege als unvermeidlich betrachtet, muss ausgeschlossen werden.“

Die vorläufige Sabotagearbeit an der Konferenz trug Früchte: Am 16. April unterzeichneten Deutschland und Russland den Vertrag von Rapallo. Dieser Erfolg ermutigte die bolschewistischen Führer („Wir dürfen keine Angst haben, das Fiasko der Konferenz zu verursachen“, telegraphierte Lenin an Tschitscherin) und veranlasste sie, die Genua-Konferenz scheitern zu lassen, während sie nach anderen bilateralen Abkommen suchten. Der Vertrag von Rapallo enthielt geheime Militärklauseln: Deutschland wurde erlaubt, in Russland Versuchslager für Panzer, Flugzeuge und Kampfgas (verboten durch den Versailler Vertrag) einzurichten. Im Gegenzug verpflichteten sich die Deutschen, Rüstungsindustrien aufzubauen, deren Produktion mit Russland geteilt werden sollte. Die Sowjetregierung wollte deutsches Kapital anziehen, um die Verteidigungsfähigkeit der UdSSR zu erhöhen, und genehmigte daher die Einrichtung geheimer Militärbasen auf ihrem Territorium.[19] Vor allem hofften die Bolschewiki, dass der Vertrag von Rapallo Deutschland am Beitritt zum Völkerbund hindern würde. Dieser Vertrag und der ihm im April 1926 folgende Berliner Vertrag sind die Hebel, mit denen Moskau hofft, die Integration Deutschlands in den westlichen Block zu verhindern. Ende 1923 war Deutschland bereits der größte Handelspartner Russlands. Ein Drittel der ausländischen Konzessionen in der UdSSR waren deutsch, und mehr als 50 Millionen Dollar waren in diese Unternehmen investiert worden. Die deutschen Konzessionäre machten in der UdSSR nicht nur nicht die erwarteten Gewinne, sondern gingen sogar bankrott.

Insgesamt trugen mehr als 350 ausländische Konzessionen während der NEP zum Wiederaufbau der sowjetischen Wirtschaft bei. Ende der 1920er Jahre wurden 80 % der sowjetischen Ölbohrungen mit der amerikanischen Rotary-Bohrtechnik durchgeführt, und alle Raffinerien wurden von ausländischen Unternehmen gebaut. Dank dieser Transfusion von westlichem Kapital und Know-how stieg die sowjetische Produktion von fast null im Jahr 1922 auf das Vorkriegsniveau von 1928.

„Die Stärkung von Stalins Position hat den Geist der Toleranz gefördert“[20]

Stalin wird 1928-1929 mit der NEP brechen. Sein Ziel ist, wie er sagt, die „wirtschaftliche Unabhängigkeit“ der UdSSR.[21] Die westlichen Investoren, die sich in die UdSSR gewagt hatten, werden nach und nach enteignet. Die Verdrängung der Ausländer erfolgte nicht durch ein einfaches Dekret zur allgemeinen Verstaatlichung. Stalin setzte eine Strategie der schrittweisen Strangulierung um, die bürokratischen Druck, Einschüchterungen und ideologische Rechtfertigungen kombinierte. Ausländische Unternehmen wurden ständigem administrativem Schikanieren ausgesetzt. Exorbitante und rückwirkende Steuern wurden verhängt, Import-Export-Regeln ohne Vorankündigung geändert, und die von der Partei kontrollierten Gewerkschaften starteten Streiks und unrealistische Lohnforderungen, die jeden rentablen Betrieb unmöglich machten. Die Propaganda beschuldigte ausländische Spezialisten und Ingenieure, Saboteure und Spione zu sein. Der Schachty-Prozess von 1928, an dem sowjetische und deutsche Ingenieure beteiligt waren, schuf ein Klima des Terrors: Jedes technische Problem konnte als böswilliger konterrevolutionärer Akt interpretiert werden, was die Position der Ausländer unhaltbar machte. In die Enge getrieben, hatten die Unternehmen keine andere Wahl, als ihren Abgang unter den schlechtesten Bedingungen auszuhandeln. Die Sowjetregierung bot an, die Konzession für einen Bruchteil ihres tatsächlichen Wertes „zurückzukaufen“, und präsentierte diese Enteignung als eine im gegenseitigen Einvernehmen getroffene Handelstransaktion. Eine Ablehnung bedeutete, alles zu verlieren und sich straf-rechtlicher Verfolgung auszusetzen.

Diese Misserfolge belehrten die westlichen Industriellen keineswegs. Im Bewusstsein des technologischen Rückstands der UdSSR orchestrierte Stalin ein riesiges Programm zum Import von Fachwissen und Investitionsgütern, als er seine Fünfjahrespläne zur beschleunigten Industrialisierung auflegte, um sich eine Armee zu verschaffen, die in der Lage war, Europa zu erobern. Die Westler stürzten sich in die UdSSR. Technische Hilfsverträge im Wert von Millionen von Dollar wurden mit großen amerikanischen und europäischen Unternehmen unterzeichnet. Die berühmten Errungenschaften der Industrialisierung, die von der stalinistischen Propaganda bejubelt wurden, sind in Wirklichkeit das Ergebnis dieser groß angelegten Kooptation westlicher Geschäftskreise.

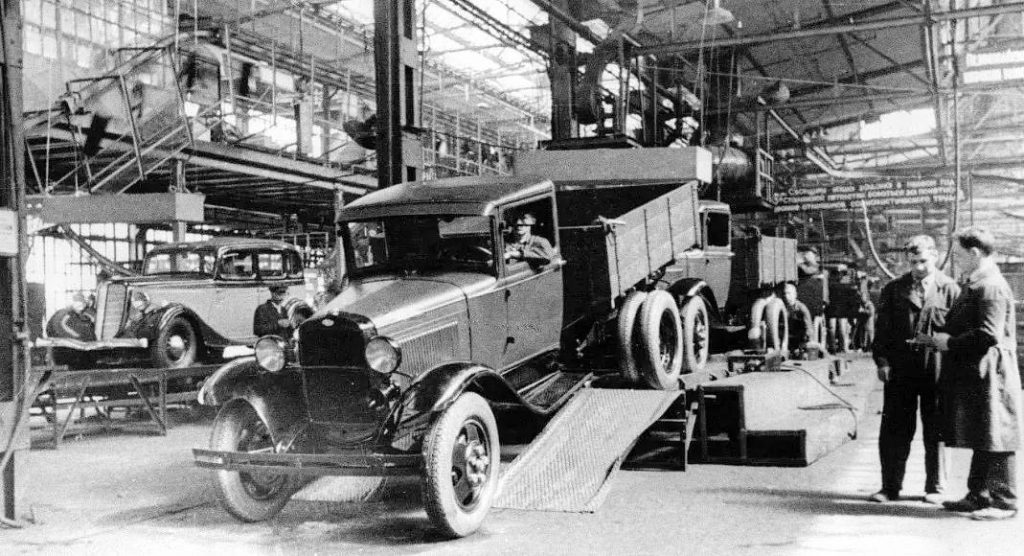

Giganten wie Ford spielten eine Vorreiterrolle bei der Schaffung der sowjetischen Automobilindustrie, insbesondere bei der Planung des Werks in Gorki (heute Nischni Nowgorod). General Electric lieferte Turbinen und Generatoren für große Wasserkraftprojekte wie den Dneprostroi. Die Ingenieurgesellschaft Albert Kahn, Inc. entwarf und überwachte den Bau von mehr als 520 Fabriken in der gesamten UdSSR zwischen 1929 und 1932, darunter die Traktorenwerke in Stalingrad und Tscheljabinsk. Unternehmen wie die McKee Corporation trugen maßgeblich zum Bau von Stahlkomplexen bei, wie dem Kombinat von Magnitogorsk, einem Symbol der stalinistischen Industrialisierung.

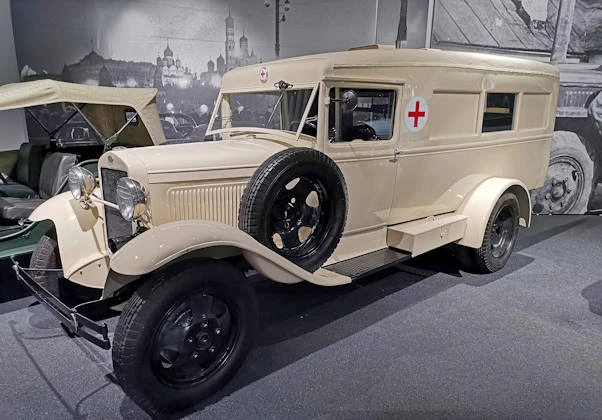

Uralvagonzavod verkörpert diese beschleunigte Industrialisierung: Das zwischen 1931 und 1936 in Nischni Tagil erbaute Werk produzierte zunächst Waggons und Traktoren, später dann Panzer. Seine Organisation orientiert sich an amerikanischen Standards, mit Produktionslinien, die von Ford inspiriert sind, und Strukturen, die im Geiste von Albert Kahn entworfen wurden. Die Architektur spiegelt die für amerikanische Fabriken charakteristische Weitläufigkeit, Modularität und Robustheit wider. Parallel dazu wurde das GAZ-Werk, das aus einem 1929 mit Ford unterzeichneten Vertrag hervorging, zunächst mit Bausätzen beliefert. Es ermöglichte auch die Produktion der ersten sowjetischen Fahrzeuge wie dem GAZ-A (eine Kopie des Ford Model A) und dem GAZ-AA (eine Kopie des Ford AA).

Diese Projekte zeugen vom massiven Transfer amerikanischen Know-hows in die UdSSR. Die Zusammenarbeit zwischen Ford und Russland reicht bis ins Jahr 1909 zurück, als zahlreiche Traktoren und Lastwagen importiert wurden. In den 1910er und 1920er Jahren wurden Zehntausende von Ford-Fahrzeugen einge-führt, wodurch der industrielle Rückstand der Sowjetunion aufgeholt werden konnte. Bis zum ersten Fünfjahresplan von 1928, der die Schaffung einer nationalen Automobilindustrie vorsah, die sich weitgehend auf diese amerika-nischen Partnerschaften stützte.

Tausende von Ingenieuren, Technikern und qualifizierten Arbeitern, hauptsächlich Amerikaner, aber auch Deutsche, Briten und andere Nationalitäten, wurden in die UdSSR gelockt. Auf der Flucht vor der Welt-wirtschaftskrise im Westen oder von kommunistischen Überzeugungen angetrieben, brachten sie unverzichtbares praktisches Fachwissen auf die Baustellen und in die Fabriken und bildeten eine neue Generation sowjetischer technischer Kader aus. Ihr Schicksal war oft tragisch. Viele von ihnen wurden vom NKWD verhaftet. Da ihre Pässe bei der Ankunft konfisziert wurden, konnten sie das Land nicht verlassen. Wegen „Sabotage“ angeklagt, wurden sie zu hohen Haftstrafen verurteilt, in die Gulag-Lager deportiert oder einfach hingerichtet.

Nachdem Stalin die Ausländer wie Zitronen ausgepresst hatte, entschied er, dass er sie ab Mitte der 1930er Jahre nicht mehr brauchte. 1933 wurden sechs britische Ingenieure der Firma Metropolitan-Vickers, die an Elektroprojekten arbeiteten, verhaftet und in einem Schauprozess in Moskau der Sabotage und Spionage angeklagt. Die britische diplomatische Intervention ermöglichte ihre Freilassung und Ausweisung, aber die Affäre markierte den Anfang vom Ende für ausländische Experten.

Es ist bemerkenswert, dass Stalin sich zu diesem groß angelegten Rückgriff auf Ausländer nur entschlossen hatte, weil er dabei war, die Grundlagen des sowjetischen militärisch-industriellen Komplexes zu legen. Der ausländische Partner wird in Zukunft immer an seiner Bereitschaft gemessen werden, den Machtsektor der UdSSR (und später Russlands) zu stärken.

Im Oktober 1933 vertraute Litwinow, der Volkskommissar für auswärtige Angele-genheiten, dem franz. Botschafter Hervé Alphand an: „Wir haben Deutschland immer vorgeworfen, dass es sich nur um die Stärkung der Beziehungen zwischen unse-ren beiden Ländern und nicht um die Stärkung unserer internationalen Position gekümmert hat. Wir hoffen, dass Frankreich in dieser Hinsicht eine andere Politik führen wird.“[22]

1936, als der neue französische Bot-schafter Robert Coulondre dem Präsi-denten Kalinin seine Beglaubigungs-schreiben überreichte, erinnerte dieser ihn daran, dass ein Abkommen „dazu bestimmt ist, die Verteidigungskraft der Unterzeichnerparteien zu stärken“. Die Sowjets hätten jedoch noch nichts „im Bereich der für die Landesverteidigung interessanten Lieferungen“ erhalten. Die deutsche Industrie biete der UdSSR jedoch an, ihr auf Kredit alles Material zu liefern, das sie wolle, „sogar Waffen“, präzisierte Litwinow.[23]

Etwa zur gleichen Zeit machten die Sowjets die Zustimmung des Reiches zu militärischen Bestellungen der UdSSR zur Bedingung für die Diskussion über einen neuen deutschen Kredit. Es war übrigens das Versprechen von militärischen Technologietransfers, das Stalin dazu bringen sollte, 1939 das Bündnis mit Hitler zu wählen.[24]

„Einflussreiche europäische Wirtschaftseliten durch Kooperation gewinnen“

In den 1960er Jahren entwickelte Samuel Pisar, der Wirtschaftsberater von Präsident Kennedy, seine Theorie einer „Konvergenz“ der UdSSR mit den Demokratien durch den Handel, von dem man glaubte, er sei ein wichtiges Instrument zur Sicherung des Friedens. Wir kehren zu den oben erwähnten Illusionen von Lloyd George zurück. Diese wurden von vielen europäischen Führern geteilt, wie Bundeskanzler Helmut Schmidt („Wandel durch Handel“, wie man in der BRD sagte) und Valéry Giscard d’Estaing.

Um 1966 schien das westliche Lager vielversprechende zentrifugale Tendenzen für Moskau zu zeigen. Die USA waren im Vietnamkrieg festgefahren. Frankreich verließ das integrierte Kommando der NATO; in der BRD orientierte man sich an der Ostpolitik. Moskau suchte die Entspannung sowohl mit den Vereinigten Staaten als auch mit den europäischen Ländern, aus unterschiedlichen Gründen. Mit den Vereinigten Staaten, weil es seine Einflusssphäre in Osteuropa stabilisieren wollte. Mit Europa, um die Anerkennung der Nachkriegsgrenzen zu erlangen, um die zentrifugalen Tendenzen innerhalb der NATO zu fördern und insbesondere die BRD zum Neutralismus zu drängen; und um die wirtschaftlichen und politischen Vorteile des Ost-West-Handels zu erlangen, während gleichzeitig eine Energieabhängigkeit Europas von der UdSSR geschaffen wurde. In Washington hoffte man, dass die UdSSR im Austausch für wirtschaftliche Vorteile Nordvietnam beeinflussen würde, um es zu einem Abkommen mit Washington zu bewegen, das den USA erlauben würde, das Gesicht zu wahren. In der UdSSR ging es mit der Wirtschaft bergab. Der Import westlicher Technologien und Know-hows war eine lebenswichtige Notwendigkeit für das Überleben und die Modernisierung des Regimes und vor allem für die Realisierung des immensen Rüstungsaufwands, der von 1965 bis 1970 unternommen wurde. Breschnew rechnete damit, dass die Entspannung ihm enorme wirtschaftliche Gewinne bringen würde, ohne dass die UdSSR ihre globalen Ambitionen opfern müsste.

Ein in den ostdeutschen Archiven gefundenes Dokument vom 26. April 1968, zu Beginn der Entspannung, definiert die großen Linien der langfristigen europäischen Strategie der UdSSR: „den Anti-Sowjetismus und den Anti-Kommunismus durch die schrittweise Ausweitung der politischen, technologisch-wissenschaftlichen und kulturellen Beziehungen zu beseitigen; den amerikanischen und westdeutschen Einfluss zu reduzieren. Dazu muss die UdSSR […] einflussreiche europäische Wirtschaftseliten durch Kooperation gewinnen.“

Ab 1969 bemühte sich die Ost-politik des westdeutschen Bundes-kanzlers Willy Brandt um die Nor-malisierung der Beziehungen zu Osteuropa.

Der Ost-West-Handel wurde mas-siv durch eine Welle von Krediten unterstützt, die von westlichen Banken und Regierungen gewährt wurden, was zu einer exponentiel-len Verschuldung führte.

Die BRD nutzte die Finanzen als Instrument im Dienste ihrer indus-triellen Macht.

Ihre Banken konzentrierten sich hauptsächlich auf die Finanzierung der Exporte der deutschen Indus-trie, was die BRD zum führenden westlichen Lieferanten der UdSSR machte.

Willy Brandt

— Photo Bundesarchiv —

Frankreich vergab Kredite aus ideologischen Gründen: Es hoffte, die UdSSR zu einer „Gleichgewichtsmacht“ gegenüber den Vereinigten Staaten zu machen. Vom Staat im Rahmen der gaullistischen Unabhängigkeitspolitik ermutigt, engagierten sich französische Banken massiv in Vorzugskrediten und rein finanziellen Operationen und wurden zu wichtigen Gläubigern der UdSSR, um sich die Gunst Moskaus zu sichern. Frankreich fand darin keinen nennenswerten wirtschaftlichen Vorteil angesichts seiner schwachen Handelsleistungen. Auf sowjetischer Seite zielte der durch Kredite finanzierte Handel vor allem darauf ab, Know-how zu erwerben, insbesondere die sogenannten „Dual-Use“-Technologien, d. h. solche mit zivilen und militärischen Anwendungen, sowie die Ausrüstung und die Fabriken, die notwendig waren, um ihren technologischen Rückstand aufzuholen, der die UdSSR den Rüstungswettlauf verlieren lassen könnte.

Der Technologietransfer erfolgte über verschiedene Kanäle, vom Kauf von Lizenzen und Patenten bis zum Import modernster Ausrüstung. Die spektakulärste Methode war der Bau kompletter schlüsselfertiger Fabriken durch westliche Unternehmen, die nicht nur die Ausrüstung, sondern auch das Engineering, die Produktionsprozesse und die Schulung des Personals in die UdSSR brachten.

So bezog sich beispielsweise das WAZ-Fiat-Abkommen (1966) auf den Bau einer riesigen Automobilfabrik in einer neuen Stadt, Togliatti (benannt nach dem Generalsekretär der Kommunistischen Partei Italiens).

Der italienische Hersteller Fiat lieferte einen nahezu vollständigen Technologietransfer: die Pläne seiner modernen Fabrik in Mirafiori, die Ausbildung von Tausenden sowjetischer Ingenieure und Arbeiter und die Produktions-lizenz für sein Modell Fiat 124, das in der UdSSR zum Schiguli wurde.

Ein weiteres kolossales Projekt war der Bau des Lkw-Werks KamAZ am Fluss Kama. An diesem Projekt war ein breites Konsortium westlicher Unternehmen beteiligt, insbesondere amerikanischer und französischer (darunter Renault), und es wurde teilweise durch westliche Kredite finanziert.

Dieser Fall veranschaulicht perfekt die Zweideutigkeit der Transfers, denn die KamAZ-Lastwagen, obwohl für den zivilen Gebrauch konzipiert, wurden schnell zur Basisplattform für viele sowjetische Waffensysteme, insbesondere für mobile Raketenwerfer. Im Bereich der Informatik wurden trotz strenger Kontrollen Verkäufe von westli-chen Unternehmen getätigt, während die UdSSR einen technologischen Rückstand von mindestens fünf Jahren aufwies, der sich ständig vergrößerte.

Die Entwicklung des vom Westen finanzierten Wirtschaftsverkehrs war ein Segen für die Kreml-Führer, da sie ihnen die Sorgen der Verwaltung abnahm und ihnen die Mittel gab, sich auf die Stärkung ihres militärischen Potenzials zu konzentrieren. Die Konzentration der Ressourcen im MIK ermöglichte es der UdSSR, in vielen Rüstungsbereichen (ballistische Raketen, Kampfflugzeuge, Atom-U-Boote) eine „Quasi-Parität“ mit den Vereinigten Staaten zu erreichen. So hat der Ost-West-Handel indirekt einen kolossalen sowjetischen Militäraufwand subventioniert, den die Wirtschaft des Landes, sich selbst überlassen, nicht hätte tragen können: wofür wir heute den Preis zahlen, denn mit den in diesen Jahren angehäuften Waffenbeständen verwüstet Putin gerade die Ukraine.

Aber der Ost-West-Handel hatte in den Augen der Kreml-Führer noch andere Vorteile: Er untergrub die westliche Solidarität. Unter dem Druck der Europäer, die begierig darauf waren, Verträge in der UdSSR zu ergattern, wurden die Listen des COCOM, des seit 1950 zuständigen Gremiums für die Inventarisierung von „strategischen“ Produkten und Technologien, deren Export in den kommunistischen Block verboten oder einer strengen Genehmigung unterworfen war, gelockert. Das Embargo-System war löchrig wie ein Schweizer Käse und führte zu erbitterten transatlantischen Streitigkeiten zur größten Freude des Kremls.

Anfang der 1980er Jahre war die Erdgaspipeline Sibirien-Europa Anlass für eine große poli-tische und wirtschaftliche Konfrontation innerhalb der westlichen Allianz, die die Vereinigten Staaten auf spektakuläre Weise gegen ihre europäischen Verbündeten stellte. Für die Sowjetunion stand enorm viel auf dem Spiel: Die Pipeline sollte ihr eine stabile und massive Quelle für harte Devisen sichern, die für die Finanzierung ihrer Getreide- und Technologieimporte und zur Stützung einer am Ende ihrer Kräfte befindlichen Wirtschaft unerlässlich waren. Langfristig, so rechnete man in Moskau, würde die Abhängigkeit Europas vom russischen Gas zwangsläufig zu einem Abrutschen in die Umlaufbahn des Kremls führen. Die westeuropäischen Länder, insbesondere die BRD, Frankreich und Italien, die davon überzeugt waren, dass die wirtschaftliche Interdependenz den Krieg „materiell unmöglich“ machen würde, konnten den wirtschaftlichen Anreizen kaum widerstehen, da das Projekt Milliarden von Dollar an Verträgen für ihre Spitzenindustrien (Gasturbinen, Kompressorstationen, Spezialstahlrohre) bedeutete. Angesichts der vereinten Front der Europäer war die Reagan-Administration gezwungen, nachzugeben. 1982 kündigte sie die Aufhebung der nach der sowjetischen Intervention in Afghanistan eingeführten Sanktionen an.

Für diejenigen, die sich vorgestellt hatten, der Ost-West-Handel wäre ein neues Klondike, war das Erwachen brutal. Westliche Investoren stießen auf die mangelnde Finanzdisziplin sowjetischer Unterneh-men, die daran gewöhnt waren, vom Staat gerettet zu werden, auf Zahlungs-verzögerungen und auf einseitige Neuverhandlungen von Verträgen. Genug, um Zweifel an der im Westen so populären „Konvergenztheorie“ zu säen. Man stellt fest, dass, wie immer, die russische Autokratie versuchte, die westliche Technologie zu absorbieren, ohne jedoch die liberalen Institutionen zu übernehmen, auf denen die Marktwirtschaft beruht.

Die Krise brach im März 1981 offen aus, als Polen sich für zahlungsunfähig erklärte und bei seinen westlichen Gläubigern ein Moratorium beantragte. Es folgten Rumänien im Juni 1982, dann Ungarn und Jugoslawien, die kurz vor dem Bankrott standen. Die westlichen Banken, die massiv Kredite vergeben hatten, erlitten einen Schock. Sie stellten fest, dass der Schuldner am Ende seinen Gläubiger in der Hand hat. Gleichzeitig stellten die Westler fest, dass die UdSSR die Entspannung genutzt hatte, um sich einer groß angelegten Spionage zu widmen. Am 24. April 1974 wurde Günter Guillaume, einer der engsten Mitarbeiter von Bundeskanzler Willy Brandt, als Spion der DDR enttarnt. Institutionen wie die Französisch-Sowjetische Handelskammer, die den Handel fördern sollten, dienten auch als Informationskanäle und Kontaktstellen für Wirtschaftsspionageoperationen.

Letztendlich verschaffte der Zufluss westlicher Kredite und Technologien dem kommunistischen Regime einen Aufschub von fünfzehn Jahren. Wenn man an die moralischen Schäden denkt, die durch die Breschnew-Ära verursacht wurden, an die Entwicklung von Zynismus, Gewalt, Unmoral, die diese Jahre kennzeichnen, die von einer Raserei materieller Anschaffungen geprägt waren, kann man nicht umhin zu denken, dass es besser gewesen wäre, wenn das Regime eine Generation früher zusammengebrochen wäre. Stattdessen verrottet es weiter, bis zu dem Punkt, an dem das Übel tödlich sein wird, wenn man sich entschließt, es zu heilen.

Der „Reset“, d. h. das absichtliche Vergessen der mit hohem Preis erworbenen Erfahrung, scheint die Regel in den Beziehungen zwischen Russland und den westlichen Ländern zu sein.

Kaum tut Gorbatschow so, als ob er einen „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“ einführen würde, schon gibt es wieder einen Ansturm: Diesmal, so wird verkündet, „muss man Gorbatschow helfen“. Ergebnis: Am 4. Dezember 1991 stellte die UdSSR die Zahlung ihrer Schulden in Höhe von 70 Milliarden Dollar ein. Europa trägt mehr als 75 % dieser Schulden, also mehr als 52,5 Milliarden. Deutschland trägt 36 % davon, Frankreich 10 % (41,3 Milliarden Francs), Italien 7 %, Großbritannien 5 %, Japan 2,5 %, die USA 1,25 %. Bis zum 1. Dezember 1991 waren mindestens 25 Milliarden Dollar über geheime Kanäle aus der UdSSR abgeflossen. Wieder einmal zahlt der französische Steuerzahler die Zeche: Er zahlt mehr als die Hälfte der französischen Forderungen an die UdSSR, also mehr als 20 Milliarden Francs, 1379 Francs pro Jahr pro Steuerzahler.

So haben die Westler die sowjetische Wirtschaft während der gesamten kommunistischen Periode am Leben erhalten. Heute sprechen russische Führer nostalgisch vom Lend-Lease (Leih- und Pachtgesetz), das Roosevelt der UdSSR während des Zweiten Weltkriegs gewährte und das es ermöglichte, die Sowjets zu ernähren, ihre militärischen Fähigkeiten zu stärken und schließlich die Kontrolle Stalins über die Hälfte Europas zu etablieren.

Im Grunde ist es dieses Modell, das der Trump-Regierung heute vorgeschlagen wird: Im Kreml hat man verstanden, dass ohne die Unterstützung der Vereinigten Staaten die Verwirk-lichung der russischen Hegemonie über den gesamten europäischen Kontinent unmöglich ist. Neu ist, dass die Vereinigten Staaten nun anscheinend mit Russland die Auffassung von der Wirtschaft als Instrument der Herrschaft über die Schwächeren teilen.

Die Art der mit Witkoff diskutierten Projekte zeichnet unzweifelhaft die Umrisse eines russisch-amerikanischen Kondominiums über Europa.

Françoise Thom

Fußnoten

[01] Es sei angemerkt, dass die Sowjets diese Praxis wieder aufnahmen. So telegrafierte Litwinow am 31. März 1937 an Stalin: „Die Möglichkeiten [der Beeinflussung der öffentlichen Meinung] sind in Frankreich besonders groß. Dort kann man Einfluss auf alle Zeitungen gewinnen, sogar auf uns so feindselig gesinnte Zeitungen wie Le Matin. Das einzige Problem ist das Geld.“ Vgl. Sabine Dullin, Des hommes d’influence, Payot 2001, S. 212.

[02] Die Anleihegläubigerverbände führten einen langen und vergeblichen Kampf um Entschä-digung. Erst 1997, fast 80 Jahre später, wurde ein Abkommen zwischen Paris und Moskau unterzeichnet, das eine weit-gehend symbolische Entschädigung vorsah und nur einen winzigen Bruchteil der verlorenen Summen abdeckte. Moskau war damals in arger Bedrängnis und benötigte dringend neue ausländische Finanz-mittel.

[03] Zitiert in: Michael Hopkins (Hrsg.), Cold War Britain, 1945-1964, Palgrave 2003, S. 11.

[04] Telegramm vom 13. Mai 1918. Zitiert in: Zbyněk Anthony Bohuslav Zeman (éd.), Germany and the Revolution in Russia, 1915-1918, Oxford University Press, 1958, S. 124.

[05] Zitiert in: Joseph Noulens, Mon ambassade en Russie soviétique, Plon 1933, Bd. 2, S. 53.

[06] Zitiert in: Joseph Noulens, a. a. O., Bd. 2, S. 59.

[07] Louis de Robien, Journal d’un diplomate en Russie, Vuibert, 2017, S. 308.

[08] Zitiert in: Richard Pipes, The Russian Revolution, Vintage Books NY, 1991, S. 623.

[09] Zitiert in: I.I. Minc (Hrsg.), Pobeda sovetskoï vlasti v Zakavkazie, Tbilissi, 1971, S. 308.

[10] George A. Brinkley, Allied Intervention in South Russia, University of Notre Dame Press, 1966, S. 209.

[11] Zitiert in: Edward Hallett Carr, The bolshevik revolution, Bd. 3, Penguin Books, 1984, S. 166.

[12] Martin Guilbert, Churchill, London, 1991, S. 423-424.

[13] Zitiert in: Edward Hallett Carr, a. a. O., Bd. 3, Penguin Books, 1984, S. 289.

[14] Zitiert in: Edward Hallett Carr, The bolshevik revolution, Bd. 3, Penguin Books, 1984, S. 277.

[15] Edward Jay Epstein, The Secret History of Armand Hammer, Random House, 1996.

[16] Zitiert in: G.M. Alexeev, „S.S. Khromov: Leonid Krasin“, Otetchestvennaïa Istoria, Nr. 1, 2003, S. 183.

[17] A. Kvachonkine (Hrsg.), Bolchevistskoïe roukovodstvo. Perepiska 1912-1927, Moskau, 1996, S. 215.

[18] A. Kvachonkine, a. a. O., S. 224.

[19] P. V. Makarenko, „Koursom Rapallo: SSSR i Guermania v 1922-1927 gg.“, Voprossy istorii, Nr. 10, Oktober 2011, S. 29-45.

[20] Zitat von Louis Fischer, 28. Oktober 1933, vgl. Europe Nouvelle, Nr. 821, S. 1060.

[21] Zitiert in: Sabine Dullin, Des hommes d’influence, Payot, 2001, S. 33.

[22] S. Dullin, a. a. O., S. 199.

[23] Robert Coulondre, De Staline à Hitler, Perrin, 2021, S. 54.

[24] L. A. Bezymenski, „Sovetsko-guermanskie dogovory 1939

Siehe:

- « Les échanges économiques, une arme méconnue dans la guerre hybride du Kremlin contre l’Occident (1) L’empreinte léninienne » — (2025-0907) —

- „Wirtschaftsbeziehungen als verkannte Waffe im hybriden Krieg des Kremls gegen den Westen (1) Das leninistische Erbe“ — (2025-0907) —

- « Economic Relations, an Underestimated Weapon in the Kremlin’s Hybrid War against the West – I. The Leninist Imprint » — (2025-0911) —

In-depth Analysis:

In a masterful essay, Françoise Thom dissects a little-known weapon in the Kremlin’s hybrid war against the West: economic exchanges. She demonstrates that, from the founding of the Bolshevik state, Lenin and the communist leaders who followed him deliberately exploited the greed and stupidity of Westerners to strengthen the power of the communist regime, while sooner or later depriving them of their expected profits. Will it be any different for the Trump administration and American businessmen? (DeskRussie)

The appeal of the Russian market, perceived as an El Dorado by Westerners, stems from a historical strategic blindness. For centuries, the West has deluded itself into believing that trade can integrate Russia as a rational and peaceful player in the global economy.

However, this vision is fundamentally flawed. For the Kremlin, from the Tsarist era to the present day, trade is not an end in itself, but a pure instrument of power. It is a means of acquiring technology and capital to strengthen its military apparatus and consolidate its regime, while weakening its adversaries.

As historian Françoise Thom demonstrates, Russia tirelessly repeats a “cycle of predation”: it attracts foreign investors to modernize, then plunders or expels them once its objectives have been achieved.

The West, confusing its own hopes with Russian reality, has thus continually financed its own adversary. It has never understood the Kremlin’s strategy of disguising its quest for power as economic cooperation. Lenin cynically summed it up: “The capitalists will sell us the rope with which we will hang them.”

- ‘Economic Relations, an Underestimated Weapon in the Kremlin’s Hybrid War against the West – I. The Leninist Imprint’ in Desk Russia — (2025-0911) —

- « Les échanges économiques, une arme méconnue dans la guerre hybride du Kremlin contre l’Occident (1) L’empreinte léninienne » in Desk Russia — (2025-0907) —

- „Wirtschaftsbeziehungen als verkannte Waffe im hybriden Krieg des Kremls gegen den Westen (1) Das leninistische Erbe“ — (2025-0907) —

- ‘Cesspool and chaos: the Russian connection in the Epstein Affair’ in Desk Russia — (2025-0730) —

- « Le cloaque et le chaos : la Russian connexion de l’affaire Epstein » in Desk Russie — (2025-0728) —

- „Die Kloake und das Chaos: Die russische Verbindung der Epstein-Affäre“ — (2025-0728) —

- « Клоака і хаос: російський зв’язок у справі Епштейна » — (2025-0728) —

- « La paille et la poutre : une réponse européenne aux idéologues trumpo-poutiniens » in Desk Russie — (2025-0708) —

- ‘The Pot Calling the Kettle Black: A European Response to Trump and Putin Ideologues’ in Desk Russia — (2025-0708) —

- ‘A Disaster of the First Magnitude’ in Desk Russia — (2025-0706) —

- ‘Toward a Putin–Trump Pact? in Desk Russia — (2025-0430) —

- « Vers un pacte Poutine-Trump ?» in Desk Russie — (2025-0429) —

- ‘Russia’s Plan for the United States’ in Desk Russia — (2025-0413) —

- « Le projet russe pour les États-Unis » in Desk Russie — (2025-0329) —

- « Vladimir Putin’s Twofold Revenge’ in Desk Russia — (2025-0304) —

- « La double vengeance de Vladimir Poutine » in Desk Russie — (2025-0303) —

- ‘The Lessons of Trumpism for Europeans: How to Avoid a ‘Self-Putinization’ of the EU’ in Desk Russia — (2025-0225) —

- « Les leçons du trumpisme pour les Européens : comment éviter une autopoutinisation de l’UE » — in Desk Russie — (2025-0223) —

Desk Russie erinnert Sie daran, dass Françoise Thom im Rahmen der Université Libre Alain Besançon eine Reihe von fünf Vorträgen zum Thema „Die Instrumente und Methoden der Machtprojektion des Kremls von Lenin bis Putin” halten wird. Weitere Informationen und Anmeldung persönlich).