Blut und Geist – Wie Frankreich unwissentlich den Aufstieg Preußens zur Großmacht finanzierte

Erkunden wir eine zentrale Ironie der deutsch-französischen Geschichte anhand von zwei Episoden, die sich in Berlin abspielen.

Der erste Akt beschreibt, wie die Aufhebung des Edikts von Nantes durch Ludwig XIV. im Jahr 1685 eine Flucht hugenottischer Talente auslöste. Von einem am Boden liegenden Preußen mit offenen Armen empfangen, lieferten diese französischen Handwerker, Unternehmer und Militärs das für seinen Aufstieg notwendige menschliche und technische Kapital.

Der zweite Akt analysiert, wie Friedrich der Große im 18. Jahrhundert den Geist der französischen Aufklärung importierte, insbesondere durch seine Beziehung zu Voltaire. Er nutzte diese Philosophie nicht, um sein Volk zu befreien, sondern um seine Verwaltung zu rationalisieren und seine Armee zu perfektionieren.

So lieferte Frankreich durch das Exil seines Blutes und den Export seines Geistes paradoxerweise seinem zukünftigen preußischen Rivalen die Werkzeuge für dessen eigene Macht – eine Lektion der Geschichte, die in die Steine Berlins gemeißelt ist.

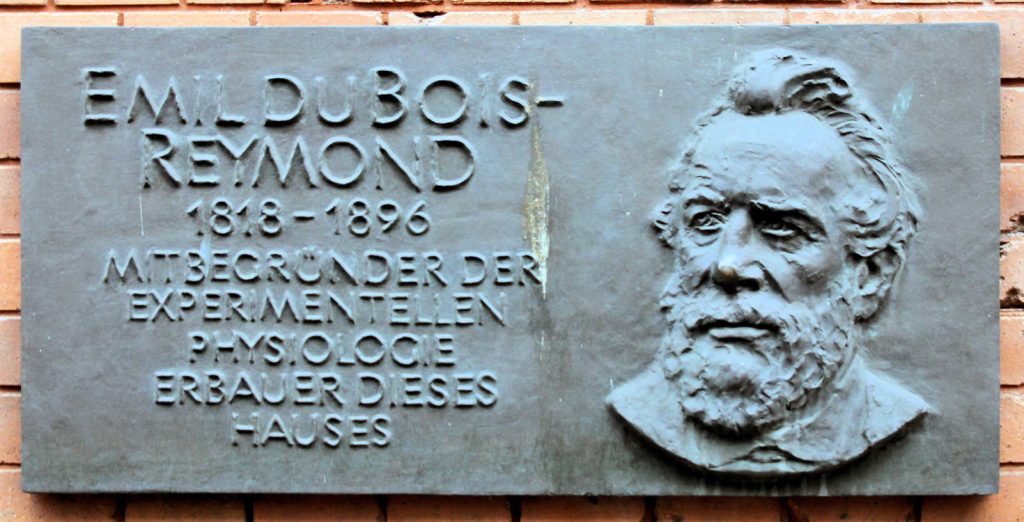

Zu den herausragenden Persönlichkeiten der französischen Hugenotten in Berlin zählen Daniel Chodowiecki (Maler hugenottischer Abstammung mütterlicherseits), Emil du Bois-Reymond (Physiologe hugenottischer Abstammung, einer der Begründer der Elektrophysiologie), Karl Ludwig Michelet (Philosoph hugenottischer Abstammung) und Pierre Louis Ravené (Industrieller und Sammler).

Diese Persönlichkeiten trugen zum nachhaltigen Einfluss der Berliner Hugenottengemeinde in verschiedenen Bereichen bei und spiegeln die Bedeutung ihrer Auswanderung nach der Aufhebung des Edikts von Nantes im Jahr 1685 wider.

Das Hugenotten-Paradoxon und der Spiegel der Aufklärung

Inhaltsverzeichnis

von Joël-François Dumont — Berlin, den 24.September 2025 —

Einleitung: Eisen und Geist – Wie Frankreich Preußen unbeabsichtigt bewaffnete

Berlin erzählt in seinen Steinen und Sammlungen eine komplexere und ironischere deutsch-französische Geschichte, als es den Anschein hat. Weit entfernt von den bloßen Erzählungen der Kriege des 20. Jahrhunderts ist die deutsche Hauptstadt Schauplatz zweier verkannter Kapitel, in denen Frankreich auf dem Höhepunkt seines Ruhmes unbeabsichtigt die Macht seines zukünftigen Rivalen schmiedete.

Diese Geschichte von Blut, Geist und unvorhergesehenen Konsequenzen offenbart eine unbequeme Wahrheit: Die Größe und das Unglück einer Nation sind oft das Ergebnis ihrer eigenen Widersprüche. Die folgende Erzählung ist nicht die einer Aggression, sondern die eines Transfers; nicht eine Geschichte der Eroberung, sondern der unfreiwilligen Gabe.

Der erste Akt dieses historischen Dramas ist ein Transfer von „Blut“: das der Hugenotten, die durch das Streben nach absoluter religiöser Einheit aus dem Königreich Frankreich vertrieben wurden.

Im Jahr 1685 verursachte die Aufhebung des Edikts von Nantes durch Ludwig XIV. einen Aderlass an Talenten, eine Flucht von Leistungsträgern, die in einem ausgebluteten Brandenburg-Preußen Zuflucht fanden. Dieses Exil war nicht nur eine Migration; es war eine providentielle Transfusion, die dem aufstrebenden Staat der Hohenzollern das menschliche, technische und moralische Kapital für seinen Wiederaufbau und Aufstieg brachte. Frankreich bot seinem Nachbarn, indem es sich zu reinigen suchte, die Erbauer seiner zukünftigen Macht.

Der zweite Akt ist ein Transfer von „Geist“: der der französischen Aufklärung, der die Höfe Europas faszinierte. Im 18. Jahrhundert importierte Friedrich II. von Preußen, der „Philosophenkönig“, das französische Genie, um seinen Hof zu polieren, seinen Staat zu formen und seine politische Intelligenz zu schärfen.

Die turbulente Beziehung zu Voltaire in Potsdam symbolisiert diese Vereinnahmung. Aber auch hier ist das Paradox grausam. Frankreich exportierte eine Philosophie der Vernunft, der Effizienz und der Kritik, die es selbst kaum auf seine eigene alternde Monarchie anwenden konnte. Friedrich II. hingegen ergriff sie nicht, um sein Volk zu befreien, sondern um seine Armee zu rationalisieren, seine Verwaltung zu modernisieren und eine aggressive Außenpolitik zu betreiben. Er übernahm die Methoden der Aufklärung, während er deren moralisches Ziel verwarf und die Philosophie in eine Waffe im Dienste der Staatsräson verwandelte.

Diese beiden Episoden, die für denjenigen, der sie in den Berliner Museen, vom Gendarmen-markt bis zum Schloss Charlottenburg, zu sehen weiß, allgegenwärtig sind, zeigen, wie Frankreich durch seine eigenen Entscheidungen Deutschland die Werkzeuge für seine eigene Macht lieferte. Berlin steht somit wie ein Spiegel der Geschichte Frankreichs, ein zerbrochener Spiegel, der ein verzerrtes und ironisches Bild seines eigenen Genies reflektiert.

Akt I: Das frische Blut Preußens – Der Aderlass französischer Talente (1685-1713)

Kapitel 1: „Ein Glaube, ein Gesetz, ein König“: Frankreich auf dem Höhepunkt und am Vorabend eines kapitalen Fehlers

Die Entscheidung, das Edikt von Nantes im Oktober 1685 aufzuheben, war keine Laune, sondern der logische und unerbittliche Höhepunkt der absolutistischen Machtauffassung, die von Ludwig XIV. verkörpert wurde.

Für den Sonnenkönig war die Monarchie von göttlichem Recht, und der König als „Gottes Leutnant auf Erden“ musste die Einheit seines Königreichs in allen Bereichen sicherstellen.[01]

Die Formel „ein Glaube, ein Gesetz, ein König“ fasste diese Vision zusammen, in der die religiöse Pluralität, die von seinem Großvater Heinrich IV. als not-wendiges Übel zur Beendigung der Religionskriege toleriert wurde, als uner-trägliche Anomalie, als Riss im perfekten Gebäude des Staates erschien.[02]

Dieses Streben nach ideologischer Homo-genität hatte Vorrang vor allen anderen Erwägungen, einschließlich der wirtschaftlichen und sozialen Stabilität eines bereits geschwächten Königreichs.

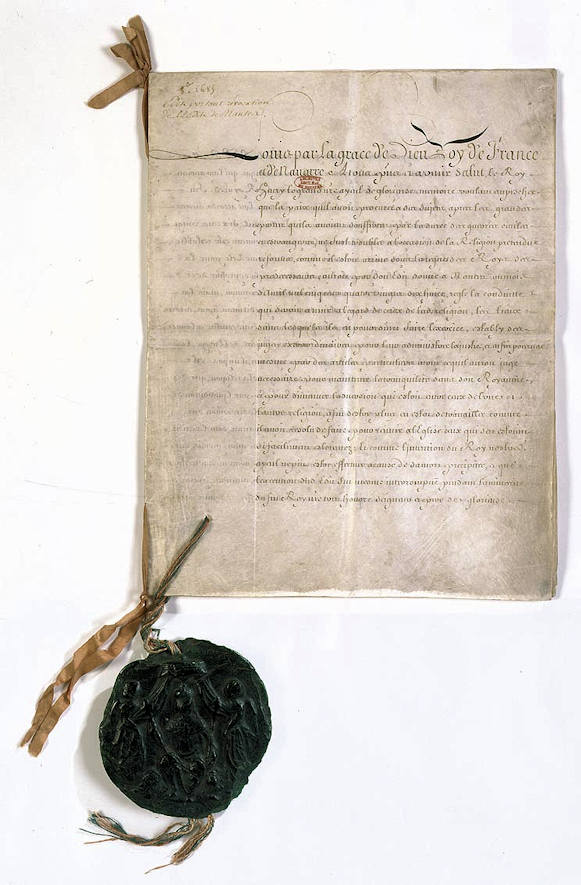

Edikt Ludwigs XIV. zur Aufhebung des Edikts von Nantes — Nationalarchiv

Schon zu Beginn seiner persönlichen Herrschaft im Jahr 1661 leitete Ludwig XIV. eine Politik des „langsamen Erstickens“ gegen die „vorgeblich reformierte Religion“ (R.P.R.) ein.[03]

Der Prozess war methodisch. Er begann mit einer „strengen“ Anwendung des Edikts von Nantes, d.h. einer so restriktiven juristischen Auslegung, dass alles, was nicht ausdrücklich erlaubt war, verboten wurde.[04]

Es folgte eine Welle repressiver Maß-nahmen, die darauf abzielten, die Pro-testanten auszugrenzen: schrittweiser Ausschluss aus städtischen und richter-lichen Ämtern, Schließung des Zugangs zu zahlreichen Zünften und freien Berufen (Anwälte, Ärzte, Drucker) und die Abschaffung der gemischtkonfessio-nellen Kammern.[05] Gleichzeitig griff der Staat die Strukturen der Gemein-schaft an: Tempel, die ohne formelle Genehmigung gebaut wurden, wurden systematisch abgerissen, nationale Syno-den verboten und die theologischen Akademien eine nach der anderen ge-schlossen.[05] Um Konversionen zu fördern, wurde eine „Konversionskasse“ eingerichtet, die finanzielle Belohnungen für diejenigen bot, die abschworen.[03]

„Dragonnade“: Illustration von Maurice Leloir, Foto Gustave Toudouze (1931)

Als dieser rechtliche und finanzielle Druck sich als unzureichend erwies, griff die königliche Macht zu physischer Gewalt. Ab 1681 führte der Intendant des Poitou, Marillac, die berüchtigten „Dragonaden“ ein. Diese Politik bestand darin, Soldaten, die Dragoner, die für ihre Brutalität bekannt waren, gewaltsam bei protestantischen Familien einzuquartieren, mit der stillschwei-genden Erlaubnis, alle Exzesse zu begehen, um Konversionen zu erzwingen.[06] Ruiniert und terrorisiert, schworen die Familien massenhaft unter Zwang ab.

Diese Politik der religiösen Ausrottung wurde in einem katastrophalen wirtschaftlichen Kontext durchgeführt. Die Herrschaft Ludwigs XIV., insbesondere nach 1685, war von unaufhörlichen Kriegen, einer erdrückenden Steuerlast und verheerenden Hungerkrisen geprägt, wie denen von 1693-1694 und 1709-1710, die zu Hungersnöten und Epidemien führten.[07] Die Hugenotten, die auf etwa 850.000 Personen geschätzt wurden, machten jedoch einen überproportionalen Anteil der treibenden Kräfte der Wirtschaft aus. Als Handwerker, Händler und Unternehmer dominierten sie Schlüsselsektoren und hielten einen bedeutenden Anteil an den Geschäften des Königreichs.[08] Indem die Monarchie sie verfolgte, verletzte sie nicht nur die Gewissen; sie sägte an dem Ast, auf dem ein wichtiger Teil ihres eigenen Wohlstands ruhte.

Der letzte Akt, das am 18. Oktober 1685 unterzeichnete Edikt von Fontainebleau, wurde nicht als Akt der Verfolgung dargestellt, sondern als bloße Feststellung: Da „der beste und größte Teil unserer Untertanen der R.P.R. die katholische Religion angenommen hat“, sei das Edikt von Nantes „unnötig“ geworden.[09] Der neue Text befahl den Abriss aller verbleibenden Tempel, verbot jegliche Ausübung des protestantischen Gottesdienstes und verbannte die Pastoren.[09] Aber er enthielt eine Klausel von beispielloser Grausamkeit: Er verbot den Laien, das Königreich zu verlassen, unter Androhung der Galeeren für die Männer und der Konfiszierung von Leib und Gut für die Frauen.[09] Ludwig XIV. beabsichtigte nicht nur, einen Glauben auszurotten, sondern auch die Gläubigen in einem Königreich einzusperren, das für sie zu einem Gefängnis geworden war. Es war ein kapitaler Fehler, eine Wunde, die sich Frankreich selbst zufügte und aus der sein zukünftiger Rivale seine Stärke ziehen sollte.

Kapitel 2: Eine brandenburgische Wüste und der Ruf aus Potsdam

Gegenüber dem Frankreich des Sonnenkönigs, der Verkörperung von Macht und Ruhm, erschien Brandenburg-Preußen im Jahr 1685 als armer Verwandter. Ausgeblutet aus dem Dreißigjährigen Krieg (1618-1648) hervorgegangen, war das Kurfürstentum nur ein Trümmerfeld. Der Konflikt hatte fast die Hälfte seiner Bevölkerung vernichtet und hinterließ brachliegende Ländereien, entvölkerte Städte und eine am Boden liegende Wirtschaft.[10] Berlin, seine Hauptstadt, war nur ein bescheidenes Städtchen mit 6.000 Seelen, weit entfernt von den europäischen Metropolen.[11] Der Staat selbst war ein Mosaik aus verstreuten und wenig zusammenhängenden Territorien.[10] In diesem Kontext der Verwüstung regierte Friedrich Wilhelm von Hohenzollern, genannt der „Große Kurfürst“.

Zwei Männer spielten eine herausragende Rolle bei der Ausbildung des zukünftigen Königs: Jacques Rousseau, hugenottischer Pastor und Lehrer, der Friedrich II., „Friedrich der Große“, während seiner Jugend in Rheinsberg unterrichtete, und Jacques Duhan de Jandun, ein hugenottischer Gelehrter französischer Herkunft und Bibliothekar.

Als calvinistischer Fürst an der Spitze einer mehrheitlich lutherischen Bevölke-rung war er ein pragmatischer Staats-mann, dessen Politik von einer klaren Vision geleitet wurde: Der Wiederaufbau seines Staates erforderte die Anwerbung von Humankapital.[12] Die Entscheidung Ludwigs XIV., seine protestantischen Untertanen zu vertreiben, war für ihn eine historische Gelegenheit. Er sah darin die Möglichkeit, die Wunden des Krieges zu heilen, indem er eine gebil-dete, qualifizierte und fleißige Bevöl-kerung aufnahm, die zudem seinen eigenen reformierten Glauben teilte.[13]

Friedrich Wilhelm von Brandenburg, der Große Kurfürst in Rüstung und Kurfürstenmantel (1620–1688) Porträt von Govert Flinck —

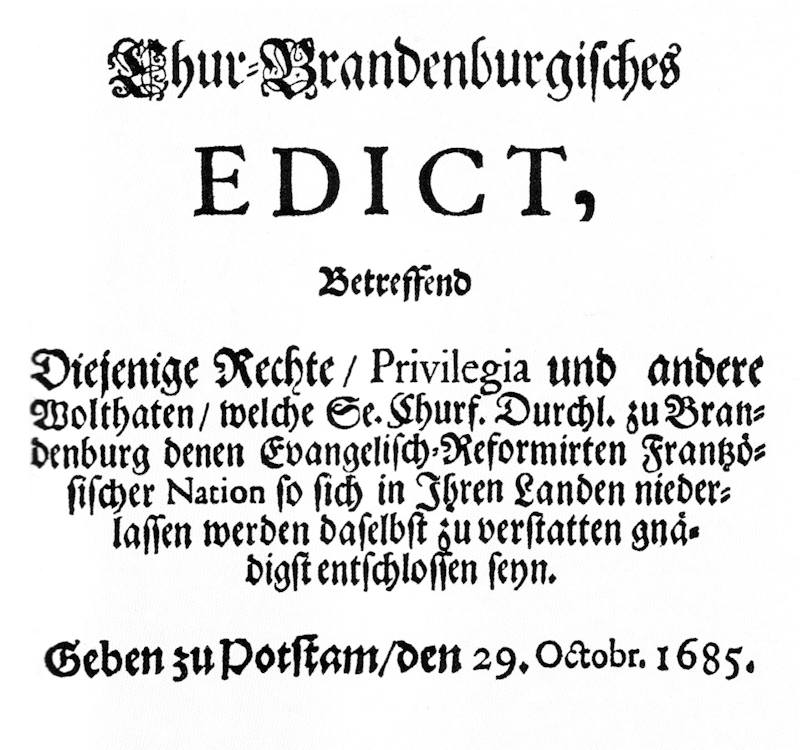

Nur elf Tage nach der Unterzeichnung des Edikts von Fontainebleau, am 29. Oktober 1685, erließ der Große Kurfürst das Edikt von Potsdam. Dieses Dokument ist ein Meisterwerk des politischen Marketings. In Französisch und Deutsch verfasst, um weit verbreitet zu werden, bot es nicht nur vages Asyl; es rollte einen wahren roten Teppich aus und detaillierte mit fast vertraglicher Präzision die den Flüchtlingen angebotenen Vorteile.[14]

Das Edikt von Potsdam war ein festes und verlockendes Versprechen. Es garantierte umfassende logistische Unterstützung, außergewöhnliche Steuervorteile, Zugang zu Eigentum und Wohnraum, sofortige wirtschaftliche Integration sowie rechtliche und religiöse Autonomie. Entscheidend war, dass es die Freiheit des Gottesdienstes in französischer Sprache mit eigenen Pastoren und die Möglichkeit garantierte, ihre Streitigkeiten durch ihre eigenen Richter beizulegen.[14]

Kurz gesagt: Während Frankreich Zwangskonvertierung oder Galeerenstrafe bot, bot Brandenburg Freiheit, Eigentum und Staatsbürgerschaft. Das war ein direkter und unwi-derstehlicher Anreiz für eine verfolgte Elite.

Kapitel 3: Die Erbauer Berlins: Die Auswirkungen des Hugenotten-Refugiums

Der Ruf aus Potsdam wurde gehört. Schätzungen zufolge wählten von den etwa 200.000 Hugenotten, denen die Flucht aus Frankreich gelang, rund 20.000 Brandenburg-Preußen.[08] Diese Flüchtlinge stammten größtenteils aus den produktivsten Schichten der französischen Gesellschaft: Handwerker, Händler, Unternehmer, Intellektuelle und Militärs.[13] Sie kamen aus einem wirtschaftlich und kulturell fortschrittlicheren Land und brachten ein unschätzbares Kapital an Know-how mit.

Ihr Einfluss auf die preußische Wirtschaft war unmittelbar und revolutionär. Sie führten und entwickelten bis dahin nicht existierende Industrien, insbesondere in den Bereichen Luxus-textilien, Uhrmacherei, Schmuck und Gerberei.[15] Sie führten neue landwirtschaftliche Kulturen ein und trugen zur Trockenlegung von Sümpfen bei.[13]

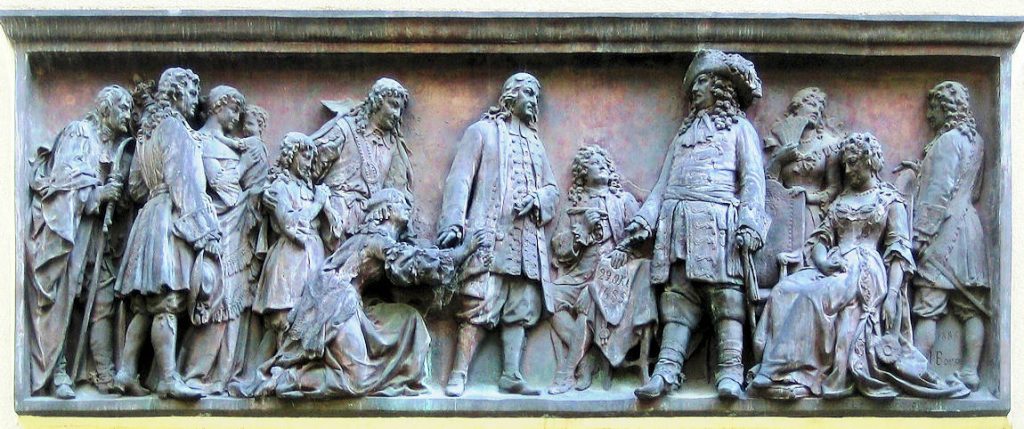

Die sichtbarste Veränderung war die von Berlin. Die Stadt erlebte eine demografische Explosion, ihre Bevölkerung wuchs in wenigen Jahrzehnten von 6.000 auf fast 30.000 Einwohner. Um 1700 war ein Drittel der Berliner Bevölkerung französischer Herkunft.[11] Die Hugenotten wurden nicht einfach absorbiert; sie bildeten eine regelrechte „Kolonie“ mit eigenen Institutionen. Sie bauten ihre Kirchen, von denen die beeindruckendste der Französische Dom auf dem Gendar-menmarkt ist, der ab 1705 errichtet wurde.[16] Sie gründeten ihre Schulen, wie das renommierte Collège Français im Jahr 1689, ihre Krankenhäuser, ihre Gerichte [11] und auch ihren Friedhof.

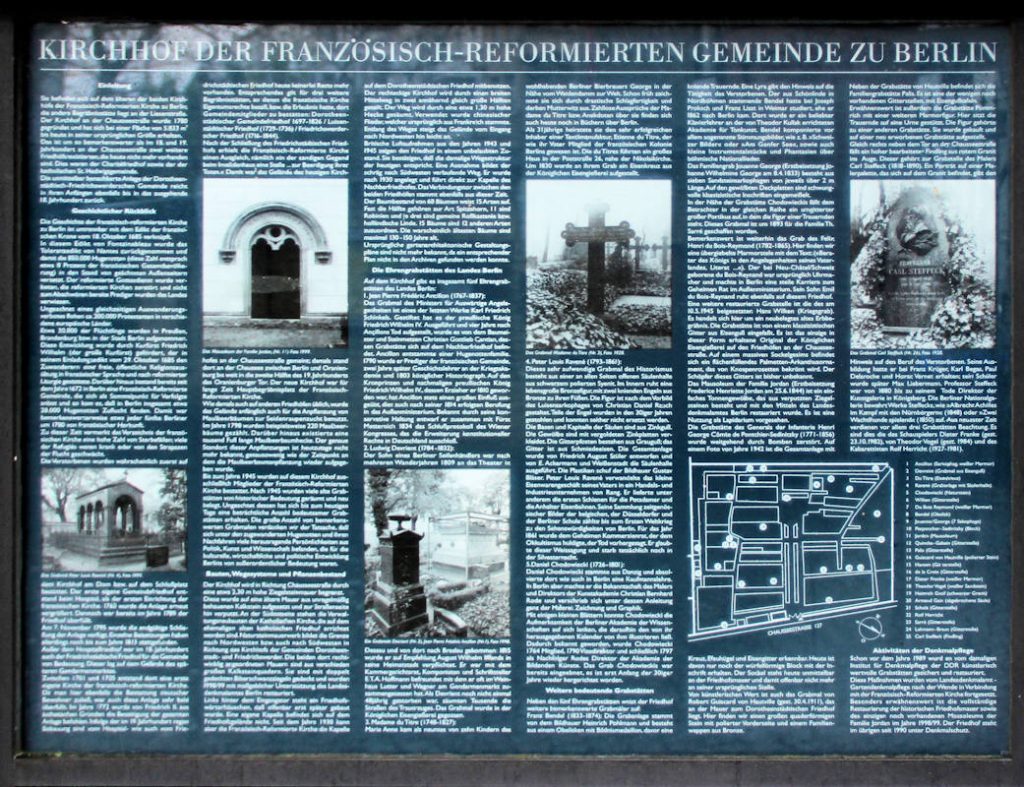

Ein erster Friedhof für die reformierte Gemeinde wurde 1780 in Berlin für die Nachkommen der Hugenotten und Protestanten französischer Herkunft eröffnet. Dieser Französische Friedhof I befindet sich in der Oranienburger Vorstadt in Berlin-Mitte. Er ist ein einzigartiges Beispiel für den Neoklassizismus, der Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts in Mode war. Auf der Säule befinden sich zwei Inschriften: „An ihre für König und Vaterland gefallenen Mitglieder, die französische Kirche Refuge de Berlin”, eingeweiht „am 2. September 1876” und „Ich bin treu bis in den Tod und werde dir die Krone des Lebens geben”.

Ein zweiter französischer Friedhof, der Französische Friedhof II, wurde 1835 eröffnet. Dort ist Theodor Fontane begraben. Man findet dort mehrere Denkmäler zum Gedenken an die Gefallenen der Kriege:

- von 1864: Der Krieg um die Herzogtümer, auch Zweiter Schleswigscher Krieg oder Zweiter Preußisch-Dänischer Krieg genannt;

- von 1866: Der Österreichisch-Preußische Krieg, ein Konflikt, der 1866 Preußen, unterstützt von Italien, gegen Österreich, unterstützt von den wichtigsten Staaten des Deutschen Bundes (Baden, Bayern, Württemberg, Sachsen, Hannover, Hessen), führte und mit dem Sieg Preußens und Italiens endete. Dieser von Bismarck gewollte, im Wesentlichen politische Konflikt hatte zum Ziel, Österreich zu zwingen, seine Machtstellung in Deutschland zugunsten Preußens aufzugeben. Anlass für den Krieg war ein Streit zwischen Wien und Berlin über die Verwaltung der dänischen Herzogtümer. Der Vertrag von Prag (23. August 1866) besiegelte die Neuordnung Deutschlands nach preußischen Vorstellungen. Durch den Vertrag von Wien (3. Oktober 1866) erhielt Italien dank der Vermittlung von Napoleon III. Venetien.

- des Deutsch-Französischen Krieges von 1870 und

- des Ersten Weltkriegs. Die heftigen Kämpfe von 1945 beschädigten einen Großteil des Friedhofs. 1961, beim Bau der Berliner Mauer durch die DDR, wurden die Kapelle und das Pfarrhaus zerstört.

Friedhof 1 der Französischen Reformierten Gemeinde, Chausseestraße 126, Berlin-Mitte

Über die Wirtschaft hinaus war der Beitrag der Hugenotten politischer Natur. Aufgewachsen in der Ideologie einer absoluten Monarchie, zeigten sie eine unerschütterliche Loyalität gegenüber der Hohenzollern-Dynastie. Da sie keine Verbindungen zum lokalen Landadel (den Junkern) hatten, bildeten sie für die Zentralgewalt einen Körper von ergebenen Beamten und Militärs, ein ideales Instrument, um eine zentralisierte und effiziente Verwaltung zu schmieden.[12]

Kapitel 4: Die Ironie in Uniform: Von der Aufhebung zum Krieg von 1870

Die Integration der Hugenotten in Preußen war ein spektakulärer Erfolg. Innerhalb von zwei Jahrhunderten wurden ihre Nachkommen zu loyalen Preußen, die vollständig in die Armee, die Verwaltung und das intellektuelle Leben integriert waren.[17] Die Geschichte dieser Assimilation gipfelt im tragischsten Paradoxon dieser Saga: dem Krieg von 1870.

Als das Frankreich Napoleons III. Preußen unter Wilhelm I. den Krieg erklärte, stand es einer Armee gegenüber, deren Kader teilweise von seinen eigenen exilierten Kindern geformt worden waren. Preußische Offiziere mit französisch klingenden Namen führten die deutschen Truppen zum Sieg gegen die Heimat ihrer Vorfahren. Die französische Niederlage bei Sedan war gewissermaßen das ferne Ergebnis der Aufhebung von 1685.

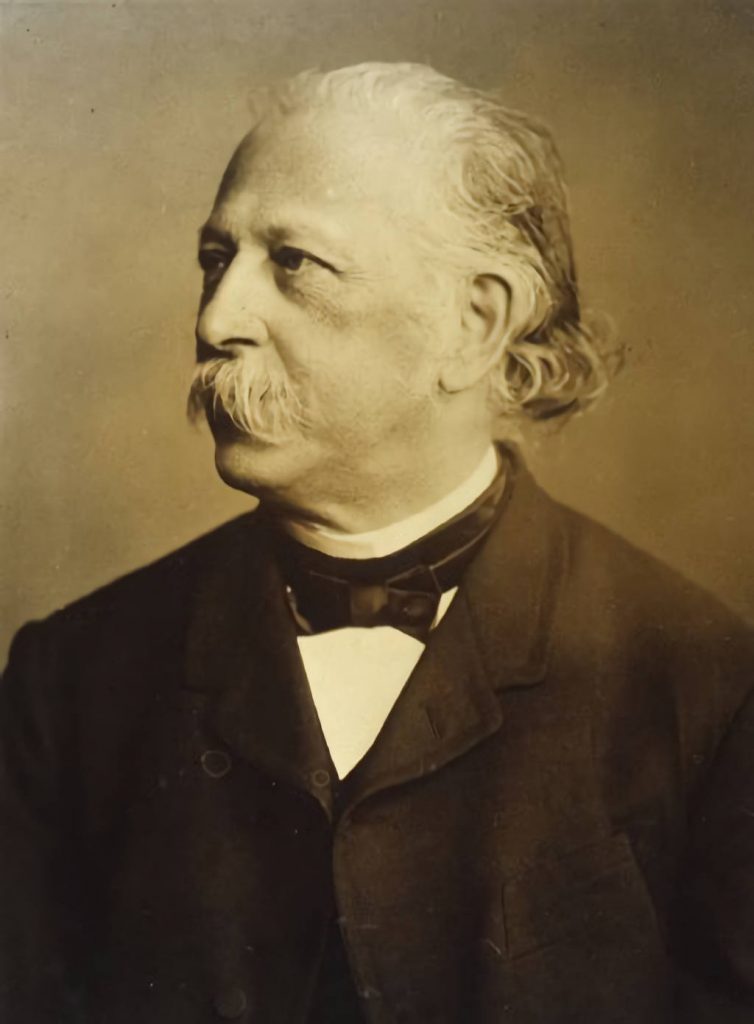

Eine emblematische Figur dieser hybri-den Identität ist Theodor Fontane (1819-1898), einer der größten deutschen realistischen Romanschriftsteller.

Als stolzer Nachkomme einer hugenot-tischen Familie sind sein Leben und Werk ein Zeugnis für die Verschmelzung des französischen Erbes und der preußi-schen Identität.[18]

Während des Krieges von 1870 diente er als Kriegsberichterstatter und wurde sogar von französischen Freischärlern gefangen genommen, eine ergreifende Konfrontation zwischen dem Nachkom-men der Exilanten und dem Land seiner Ahnen.[19]

Theodor Fontane (1890) — Photo: J. C. Schaarwächter

Heute bewahrt das Hugenottenmuseum in Berlin, das sich im Französischen Dom befindet, die Erinnerung an diese Geschichte.[20] Es erzählt, wie das Streben einer Nation nach absoluter Einheit zur Kraftquelle einer anderen werden konnte.

Akt II: Der Geist der Aufklärung – Die Waffe der preußischen Vernunft (1740-1789)

Die Aufklärung ist eine Epoche der Vollendung, der Rekapitulation, der Synthese – und nicht der radikalen Innovation. Ihr zugrunde liegen die Begriffe der Autonomie, des menschlichen Zwecks des Handelns und der Universalität. Drei einfache Ideen, deren unzählige Konsequenzen sich verflechten und einen wahren Geist der Aufklärung weben. (BNF)

Kapitel 5: Der Philosophenkönig und der Patriarch von Ferney: Der Dialog von Potsdam

Wenn das Blut der Hugenotten den Körper Preußens nährte, so schärfte der Geist der französischen Aufklärung seine Intelligenz. Mitte des 18. Jahrhunderts bestieg Friedrich II., genannt „Friedrich der Große“, den preußischen Thron mit dem Ehrgeiz, sein Königreich zu verwandeln. Sohn von Friedrich Wilhelm I. von Preußen – genannt „Sergeant-König” – und Sophie Dorothea von Hannover, wurde er am 24. Januar 1712 unter der Herrschaft von Friedrich I., seinem Großvater, geboren.

Als leidenschaftlicher Frankophiler zog er die französische Sprache und Philosophie denen seines eigenen Landes vor, die er als barbarisch empfand.[21]

Die Leitfigur dieser Bewegung war Voltaire. Für Friedrich war er die Verkörperung des Genies der Aufklärung.

Ihre Korrespondenz, die sich über mehr als vierzig Jahre erstreckt, ist ein Monument der europäischen Geistesgeschichte.[22] Sie begann 1736, als der junge Kronprinz dem Philosophen schrieb, um dessen Mentorschaft zu erbitten.

Diese Beziehung erreichte ihren Höhepunkt zwischen 1750 und 1753, als Voltaire schließlich die Einladung des Königs annahm und sich im Schloss Sanssouci in Potsdam niederließ.[23] Es war ein Gipfeldialog zwischen Macht und Geist. Voltaire korrigierte dort die französischen Verse des Dichterkönigs und nahm an philosophischen Debatten teil.[23] Die Allianz war jedoch von kurzer Dauer. Voltaire, ein freier Geist, verstand schnell, dass er mehr ein Instrument zum Ruhm des Königs als ein Berater war. Die berühmte, Friedrich zugeschriebene Formel „man presst die Orange aus und wirft die Schale weg“ fasst ihre Beziehung zusammen.[24]

François-Marie Arouet, genannt Voltaire (1724 oder 1725), nach Nicolas de Largillierre, ausgestellt im Schloss Versailles.

Der Bruch wurde unvermeidlich, und Voltaire verließ Berlin 1753, nicht ohne vom König gedemütigt worden zu sein, der ihn in Frankfurt kurzzeitig verhaften ließ.[25]

Kapitel 6: Die Staatsräson im Dienste der preußischen Macht

Friedrich II. war kein naiver Schüler der Aufklärung. Er war ein Stratege, der verstand, wie man die neue Philosophie instrumentalisieren konnte. Er trennte die Methoden der Vernunft und der Effizienz von der Moral der Freiheit und Gleichheit. Er übernahm die ersteren, um seinen Staat zu stärken, und verwarf die letzteren.

Indem er sich zum „ersten Diener des Staates“ erklärte, vollzog er eine Säkularisierung der Macht.[26] Die Legitimität des Monarchen leitete sich nicht mehr von Gott ab, sondern von seinem Nutzen für die Gemeinschaft, eine Idee, die in seinem Werk Der Antimachiavel dargelegt ist.[27] Auf dieser Grundlage reformierte er das Justizsystem, schaffte die Folter ab (außer bei Majestätsverbrechen) und rationalisierte die Verwaltung.[28] Auf wirtschaftlicher Ebene betrieb er eine merkantilistische Politik, um die Staatseinnahmen zu maximieren.[28]

Aber im militärischen Bereich war die Anwendung der Vernunft am spektakulärsten. Er erbte eine bereits disziplinierte Armee und verwandelte sie in eine furchterregende Kriegsmaschine, indem er in Taktik und Logistik innovierte.[29] Diese „Erleuchtung“ hatte jedoch ihre Grenzen. Obwohl Friedrich II. die religiöse Toleranz förderte und erklärte, dass in seinem Königreich „jeder nach seiner Façon selig werden“ müsse, endete diese Freiheit dort, wo die Kritik an der Macht begann.[30] Die starre Sozialstruktur, dominiert von den Junkern, und die Leibeigenschaft wurden nie in Frage gestellt.[28] Die „Aufklärung“ war ein Werkzeug zur Perfektionierung der Staatsma-schinerie, kein Recht, das dem Volk gewährt wurde.

Kapitel 7: Auseinanderlaufende Schicksale: Versailles verfällt, Preußen schmiedet sich

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts liefen die Schicksale Frankreichs und Preußens auseinander. Während Preußen sich konsolidierte, trat die französische Monarchie in einen Niedergang ein, gelähmt durch ein ungerechtes Steuersystem und eine Gesellschaft von Privilegien.[31] Frankreich verschuldete sich für ferne Kriege wie den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, während Preußen methodisch seinen Staatsapparat perfektionierte.

Die Französische Revolution von 1789 hatte eine paradoxe Wirkung in Deutschland. Die Invasion der revolutionären und dann napoleonischen Armeen, trotz der preußischen Niederlage bei Jena 1806, löste einen heilsamen Schock aus.[32] Der französische revolutionäre Universalismus, der als fremde Besatzung empfunden wurde, zementierte als Reaktion einen aufkommenden deutschen Nationalismus.[17] Dieser neue Nationalismus fand seinen Champion im preußischen Staat, der sich bereits modernisiert hatte, teilweise dank der Lehren, die er aus dem Frankreich der Aufklärung gezogen hatte.

Heute zeugt die Architektur Potsdams davon. Das Schloss Sanssouci symbolisiert mit seinem intimen Rokoko die Faszination Friedrichs für den französischen Geist.[23] Aber am anderen Ende des Parks erhebt sich das Neue Palais, ein kolossales Bauwerk.[33] Friedrich der Große ließ es direkt nach dem Siebenjährigen Krieg erbauen, nicht um darin zu leben, sondern als „Fanfaronnade“, um Europa zu beweisen, dass die preußische Macht intakt war.[34] Diese beiden Paläste sind die beiden Seiten des preußischen aufgeklärten Despotismus, Monumente, die in einer französischen intellektuellen Sprache erbaut wurden.

Schlussfolgerung: Der zerbrochene Spiegel Berlins

Die Geschichte Berlins, durch das Prisma seiner Verbindungen zu Frankreich betrachtet, ist die eines zerbrochenen Spiegels. Sie reflektiert ein Bild von Frankreich, in dem seine größten Stärken – seine kulturelle Einheit und sein intellektuelles Genie – gegen es selbst gekehrt wurden. Die beiden Akte dieses historischen Dramas, das Exil des hugenottischen Blutes und der Export des Geistes der Aufklärung, offenbaren eine unbequeme Wahrheit: Eine Nation kann durch ihre eigenen Widersprüche zum unfreiwilligen Architekten der Macht ihres Rivalen werden.

Der Akt der Aufhebung war eine Tragödie der Gewissheit. In seinem Streben nach absoluter Einheit verwechselte Ludwig XIV. Homogenität mit Stärke. Der Französische Dom auf dem Gendarmenmarkt ist nicht nur ein Gotteshaus; er ist ein Denkmal für den französischen Rechenfehler, ein Grundstein Berlins, der von Paris gelegt wurde.

Der Akt der Aufklärung war eine Ironie des Einflusses. Frankreich exportierte eine Philosophie der Vernunft, die Friedrich II. brillant umleitete, um einen autoritären und militaristischen Staat zu stärken. Das Schloss Sanssouci ist nicht nur ein Rokokojuwel; es ist das Labor, in dem die französische Intelligenz destilliert wurde, um zum Treibstoff für die preußische Kriegsmaschine zu werden.

So steht Berlin als Verwahrer einer paradoxen französischen Erinnerung. Jeder Straßenname hugenottischen Ursprungs, jeder Palastsaal, der vom Geist Voltaires durchdrungen ist, erzählt, wie Frankreich Deutschland durch Exil und Geist die Instrumente seiner eigenen Größe gab. Es ist eine eindringliche Lektion der Geschichte, eingraviert in Marmor und Bronze der deutschen Hauptstadt: Die Konsequenzen der Handlungen einer Nation entziehen sich ihr oft, und die Geschichte macht in ihren grausamsten Wendungen manchmal aus unseren größten Gaben die Waffen unserer zukünftigen Gegner.

Siehe auch:

- « Berlin, mémoire de France (1) » — (2025-0924)

- « Berlin, Broken Mirror of France (1) — (2025-0924)

- Berlin, Gedächtnis Frankreichs (1) — (2025-0924)

Joël-François DumontDossiers de la redaction

[01] Bluche, François. Louis XIV. Fayard, 1986. Dieses Standardwerk analysiert eingehend die Konzeption der absolutistischen und göttlichen Macht des Monarchen.

[02] Garrisson, Janine. L’Édit de Nantes et sa révocation : Histoire d’une intolérance. Éditions du Seuil, 1985. Das Werk untersucht die politische Logik, die von erzwungener Toleranz zur Verfolgung führte.

[03] Musée Protestant. „La Révocation de l’édit de Nantes (1685)„. Musée Protestant.

[04] Fumaroli, Marc. Le Poète et le Roi : Jean de La Fontaine en son siècle. Éditions de Fallois, 1997. Der Autor beschreibt darin die „strenge“ Auslegung des Edikts als juristisches Instrument zur Aushöhlung der protestantischen Rechte.

[05] Laborie, E. „Les dragonnades et l’exil des protestants poitevins“. Société des Antiquaires de l’Ouest, 1913. Studie über die Verfolgungsmaßnahmen vor der Aufhebung.

[06] Encyclopaedia Britannica. „Dragonnades„. Encyclopaedia Britannica.

[07] Le Roy Ladurie, Emmanuel. L’Ancien Régime, tome 1 : 1610-1715. Hachette, 1991. Der Historiker beschreibt die demografischen und wirtschaftlichen Krisen der Herrschaft Ludwigs XIV.

[08] Magdelaine, Michelle et von Thadden, Rudolf (dir.). Le Refuge huguenot. Armand Colin, 1985. Eine Analyse der demografischen und wirtschaftlichen Auswirkungen des hugenottischen Exils.

[09] Gouvernement français. „Édit de Fontainebleau (1685)„. Archives de France. Transkription des Originaltextes.

[10] Clark, Christopher. Iron Kingdom: The Rise and Downfall of Prussia, 1600-1947. Penguin Books, 2007. Eine Geschichte Preußens, die den Zustand des Kurfürstentums nach dem Dreißigjährigen Krieg detailliert.

[11] Ribbe, Wolfgang (dir.). Geschichte Berlins. C.H. Beck, 2002. Standardwerk zur Geschichte Berlins, einschließlich seiner demografischen Entwicklung.

[12] Encyclopaedia Britannica. „Frederick William, Elector of Brandenburg„. Encyclopaedia Britannica.

[13] Jersch-Wenzel, Stefi. „Die Einwanderung der Hugenotten in Preußen“. Francia, vol. 13, 1985, pp. 243-260. Analyse der Aufnahmepolitik des Großen Kurfürsten.

[14] Deutsches Historisches Museum. „Das Edikt von Potsdam (29. Oktober 1685)„. Deutsches Historisches Museum. Transkription und Analyse des Edikts.

[15] Muret, Eduard. Geschichte der Französischen Kolonie in Brandenburg-Preußen. Scherer, 1885. Eine klassische Studie über die wirtschaftlichen Auswirkungen der Hugenotten.

[16] Französischer Dom Berlin. „Geschichte„. Französischer Dom Berlin.

[17] Gaxotte, Pierre. Frédéric II. Fayard, 1967. Das Werk behandelt, wie Preußen die Talente und die Loyalität der Nachkommen der Hugenotten nutzte.

[18] Theodor Fontane Gesellschaft. „Biographie„. Theodor Fontane Gesellschaft.

[19] Fontane, Theodor. Kriegsgefangen. Erlebtes 1870. R. v. Decker, 1871. Bericht über seine Gefangenschaft während des Deutsch-Französischen Krieges.

[20] Hugenottenmuseum Berlin. „Das Museum„. Hugenottenmuseum Berlin.

[21] Mitford, Nancy. Frederick the Great. Hamish Hamilton, 1970. Biographie, die die Frankophilie des Königs reichlich illustriert.

[22] Voltaire Foundation. „The Correspondence of Voltaire and Frederick the Great„. University of Oxford.

[23] Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg. „Sans-Souci Palace„. SPSG.

[24] Pomeau, René. Voltaire en son temps. Fayard, 1995. Monumentale Biographie, die die Beziehung zwischen Voltaire und Friedrich II. detailliert.

[25] MacDonogh, Giles. Frederick the Great: A Life in Deed and Letters. St. Martin’s Griffin, 2001. Analysiert den Bruch zwischen dem König und dem Philosophen.

[26] Ritter, Gerhard. Frederick the Great: A Historical Profile. University of California Press, 1968. Analysiert die Staatsauffassung bei Friedrich II.

[27] Frédéric II de Prusse. Anti-Machiavel ou Essai de critique sur le Prince de Machiavel. 1740. Werk, in dem er seine Vision des aufgeklärten Herrschers darlegt.

[28] Blanning, T. C. W. Frederick the Great: King of Prussia. Random House, 2016. Beschreibt detailliert die administrativen, justiziellen und wirtschaftlichen Reformen.

[29] Duffy, Christopher. The Army of Frederick the Great. Hippocrene Books, 1974. Standardwerk über die preußische Armee des 18. Jahrhunderts.

[30] Asprey, Robert B. Frederick the Great: The Magnificent Enigma. Ticknor & Fields, 1986. Zitat und Analyse des berühmten Satzes zur religiösen Toleranz.

[31] Doyle, William. The Oxford History of the French Revolution. Oxford University Press, 2002. Analysiert die strukturellen Ursachen des Niedergangs des Ancien Régime.

[32] Forczyk, Robert. Iena 1806: The Apogee of Napoleon. Osprey Publishing, 2021. Studie der preußischen Niederlage und ihrer Folgen.

[33] Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg. „New Palace„. SPSG.

[34] Mielke, Friedrich. Das Neue Palais in Potsdam. Propyläen, 1980. Architektonische und historische Studie des Palastes als Symbol der preußischen Macht.

In depth Analysis

Let’s explore a central irony of Franco-German history through two key episodes centered in Berlin. The first act describes how Louis XIV’s revocation of the Edict of Nantes in 1685 caused an exodus of Huguenot talent. Welcomed with open arms by a devastated Prussia, these French artisans, entrepreneurs, and soldiers provided the human and technical capital necessary for its rise. The second act analyzes how Frederick the Great, in the 18th century, imported the spirit of the French Enlightenment, notably through his relationship with Voltaire. He used this philosophy not to liberate his people, but to rationalize his administration and perfect his army.

Thus, through the exile of its blood and the export of its spirit, France paradoxically provided its future Prussian rival with the tools of its own power—a history lesson etched in the stones of Berlin.

Referenzen

[10] Clark, Christopher. Iron Kingdom: The Rise and Downfall of Prussia, 1600-1947. Penguin Books, 2007. [11] Ribbe, Wolfgang (dir.). Geschichte Berlins. C.H. Beck, 2002.

[22] Voltaire Foundation. „The Correspondence of Voltaire and Frederick the Great“. University of Oxford. [23] Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg. „Sans-Souci Palace“. SPSG.