D’une hostilité séculaire à une alliance fondatrice, l’histoire des relations franco-allemandes est une épopée européenne. Cet article, le deuxième d’une série consacrée à la relation franco-allemande, retrace la métamorphose de deux « ennemis héréditaires » en piliers de l’Union Européenne.

Tout commence avec l’humiliation prussienne face à Napoléon, semant les germes d’un nationalisme allemand revanchard. Le XIXe siècle et la première moitié du XXe sont marqués par des conflits incessants. La guerre de 1870, la Première Guerre mondiale et le « diktat » de Versailles nourrissent un cycle de haine. La Seconde Guerre mondiale parachève cette spirale de destruction et d’antagonisme. Pourtant, après 1945, des visionnaires comme de Gaulle et Adenauer choisissent la réconciliation.

Le discours à la jeunesse allemande en 1962 et le Traité de l’Élysée en 1963 scellent cette nouvelle amitié. Des projets concrets comme l’OFAJ, ARTE et la brigade franco-allemande renforcent ce lien.

Le Traité d’Aix-la-Chapelle en 2019 vient consolider cette coopération unique au monde. Cette transformation spectaculaire, d’une animosité profonde à une alliance solide, offre une leçon d’espoir pour les relations internationales. C’est l’histoire d’une volonté politique capable de surmonter les blessures du passé. Un exemple de résilience et de construction d’un avenir commun sur les cendres de la division.

Introduction : Le couple franco-allemand – De l’« ennemi héréditaire » au moteur de l’Europe

La relation entre la France et l’Allemagne, nations au cœur de l’Europe, constitue une trame historique d’une complexité et d’une richesse singulières. Pendant des siècles, leurs destins se sont entremêlés au gré d’une dialectique souvent conflictuelle, marquée par des guerres dévastatrices, des humiliations réciproques et des antagonismes profondément ancrés dans les consciences collectives.

Au cours de cette série d’articles, notre démarche vise à analyser cette relation tumultueuse, de qualifier son évolution, de chercher à comprendre les ressorts des attitudes allemandes sans pour autant les justifier, et enfin, de tirer les leçons d’une histoire qui, après avoir touché les abîmes de la confrontation, a su s’orienter vers une réconciliation exemplaire, faisant du couple franco-allemand un moteur essentiel de la construction européenne.

Sommaire

par Joël-François Dumont — Berlin, le 26 Septembre 2025

Le concept d’« ennemi héréditaire » (Erbfeindschaft) a longtemps servi à caractériser la perception mutuelle entre la France et les entités politiques allemandes, puis l’Allemagne unifiée.

Cette notion, loin d’être une fatalité immuable, s’est avérée être une construction idéologique et politique, nourrie par des conflits répétés et l’exacerbation des nationalismes. La requête initiale soulignait d’ailleurs à juste titre que certains ont « abusivement qualifié d’héréditaires » ces inimitiés.

Des prises de position politiques récentes, notamment autour du Traité d’Aix-la-Chapelle en 2019, confirment que ce concept « appartient au passé » et que l’ambition est désormais de veiller à ce qu’il « ne fasse plus jamais partie de notre vocabulaire », voire de le remplacer par celui d’« ami héréditaire ». Cette transformation radicale, d’une hostilité séculaire à un partenariat structurant, constitue un cas d’étude exceptionnel dans les annales des relations internationales. Il convient de noter, à des fins de précision factuelle, que la bataille d’Austerlitz, souvent citée comme un jalon précoce de cet antagonisme avec la Prusse, eut lieu le 2 décembre 1805.

L’analyse qui suit s’attachera à démontrer que la relation franco-allemande, bien que jalonnée de cycles de conflits et d’humiliations, a pu connaître une métamorphose profonde grâce à une volonté politique visionnaire et à une prise de conscience partagée des traumatismes du passé. Cette trajectoire, unique en son genre, offre des enseignements précieux pour la compréhension des dynamiques internationales contemporaines.

Tableau 1 : Chronologie des Conflits et de la Réconciliation Franco-Allemande

| Date(s) | Événement Majeur | Acteurs Clés (France/Prusse/Allemagne) | Résultat/Conséquence Immédiate pour les Relations Franco-Allemandes |

|---|---|---|---|

| 1805 | Bataille d’Austerlitz | Napoléon Ier, François II (Autriche), Alexandre Ier (Russie) | Victoire française ; impact indirect sur la Prusse par la suite. |

| 1806 | Batailles d’Iéna et d’Auerstedt | Napoléon Ier, Frédéric-Guillaume III (Prusse) | Défaite écrasante de la Prusse, occupation française, humiliation prussienne. |

| 1807 | Traité de Tilsit | Napoléon Ier, Frédéric-Guillaume III (Prusse) | Démembrement partiel et sévères conditions imposées à la Prusse. |

| 1870-1871 | Guerre Franco-Prussienne | Napoléon III, Otto von Bismarck | Défaite française, unification allemande, annexion de l’Alsace-Lorraine par l’Allemagne. |

| 1914-1918 | Première Guerre Mondiale | France, Allemagne (Empire Allemand) | Défaite allemande, fin des empires centraux. |

| 1919 | Traité de Versailles | Alliés, Allemagne (République de Weimar) | Conditions très dures pour l’Allemagne (territoriales, militaires, financières, culpabilité). |

| 1939-1945 | Seconde Guerre Mondiale | France, Allemagne (Troisième Reich) | Défaite allemande, occupation de la France puis libération, division de l’Allemagne. |

| 1962 | Discours de Ludwigsburg | Charles de Gaulle, Konrad Adenauer | Geste symbolique majeur de réconciliation, appel à la jeunesse. |

| 1963 | Traité de l’Élysée | Charles de Gaulle, Konrad Adenauer | Coopération bilatérale institutionnalisée, fondation du partenariat moderne. |

| 2019 | Traité d’Aix-la-Chapelle | Emmanuel Macron, Angela Merkel | Approfondissement de la coopération, réponse aux défis contemporains. |

1. L’ère napoléonienne : Humiliation prussienne et émergence du sentiment national allemand

L’antagonisme franco-prussien, qui allait marquer durablement les relations entre les deux nations, trouve des racines profondes dans l’ère napoléonienne. Si la France avait déjà eu des démêlés avec l’Autriche, la confrontation avec la Prusse à partir de 1806 allait prendre une tournure particulièrement acrimonieuse, laissant des cicatrices profondes et durables.

La bataille d’Austerlitz (2 décembre 1805) et ses suites Immédiates

La victoire éclatante de Napoléon Ier à Austerlitz, le 2 décembre 1805 , lors de la « bataille des Trois Empereurs », marqua un tournant majeur dans les équilibres de puissance en Europe. Si l’Empereur des Français fit preuve d’une certaine magnanimité envers l’Autriche vaincue et la Russie, son attitude envers la Prusse, qui n’était pas directement impliquée dans cette bataille mais allait bientôt défier la puissance française, fut d’une toute autre nature.

Cette différence de traitement annonçait déjà les tensions à venir et contribuait à forger des perceptions distinctes au sein des territoires germaniques.

Les défaites prussiennes d’Iéna et Auerstedt (14 octobre 1806)

La Prusse, qui se considérait alors comme détentrice de la première armée d’Europe, subit un désastre militaire sans précédent lors des batailles jumelles d’Iéna et d’Auerstedt, le 14 octobre 1806. L’armée prussienne fut littéralement anéantie par les troupes napoléoniennes. Napoléon avait espéré une paix durable, mais un ultimatum prussien, enjoignant au retrait des troupes françaises au-delà du Rhin, le força à agir. La riposte française fut foudroyante. Les pertes prussiennes furent considérables, incluant 10 000 morts et blessés, 3 000 prisonniers et 115 canons rien qu’à Auerstedt, où le maréchal Davout, contre les prévisions de Napoléon, affronta et défit le gros de l’armée prussienne. Ces défaites ne furent pas seulement militaires ; elles constituèrent un choc psychologique profond, une humiliation nationale pour un État dont l’identité et la fierté reposaient en grande partie sur sa tradition et son efficacité militaires. La reine Louise de Prusse, figure emblématique et aimée, mourut de chagrin, dit-on, des suites de ces événements, devenant un symbole du martyre de la nation. Ce traumatisme initial nourrit un sentiment anti-français virulent et un désir de revanche qui allait couver pendant des décennies.

Le traité de Tilsit (juillet 1807) et ses conséquences dévastatrices pour la Prusse

L’humiliation prussienne fut consacrée par le Traité de Tilsit, signé en juillet 1807 entre Napoléon, le tsar Alexandre Ier de Russie et le roi Frédéric-Guillaume III de Prusse. Les conditions imposées à la Prusse furent d’une dureté extrême. Le royaume perdit près de la moitié de son territoire et de sa population (environ 5 millions d’habitants), ainsi que la quasi-totalité de ses places fortes. Une indemnité de guerre écrasante, s’élevant entre 120 et 140 millions de francs, lui fut imposée, et son armée fut réduite à un contingent de 42 000 hommes. De plus, la Prusse fut contrainte d’adhérer au Blocus continental dirigé contre l’Angleterre.

Le traitement personnel infligé par Napoléon au roi Frédéric-Guillaume III, décrit comme méprisant et distant, contrastait avec les égards montrés envers le tsar russe, ce qui ne fit qu’accentuer le sentiment d’abaissement.

Les clauses du traité, comme la cession de vastes territoires pour former le royaume de Westphalie sous l’autorité de Jérôme Napoléon , visaient manifestement à démanteler la puissance prussienne et à la neutraliser pour les années à venir. Loin d’assurer une paix durable, ces conditions draconiennes semèrent les germes d’une rancœur tenace et d’une volonté de restauration nationale. La Prusse, humiliée et démembrée, n’aspira dès lors qu’à recouvrer sa souveraineté et à laver l’affront.

La réponse intellectuelle et culturelle : L’éveil du nationalisme allemand

Face à l’occupation française et à l’humiliation nationale, une profonde réaction intellectuelle et culturelle s’opéra dans les territoires allemands, et particulièrement en Prusse. Cette période fut un véritable creuset pour l’émergence d’un sentiment national allemand moderne.

Des figures intellectuelles de premier plan jouèrent un rôle déterminant dans cette prise de conscience. Johann Gottlieb Fichte, avec ses « Discours à la nation allemande » (Reden an die deutsche Nation), prononcés à Berlin sous occupation française durant l’hiver 1807-1808, est emblématique de ce mouvement. Initialement favorable aux idéaux de la Révolution française , Fichte, comme beaucoup de ses contemporains, vit en Napoléon le fossoyeur de ces idéaux et l’incarnation d’une nouvelle tyrannie.

Portrait de Johann Gottlieb Fichte par Albrecht Fürchtegott Schultheiß

Ses discours étaient un appel vibrant à la régénération morale, culturelle et politique du peuple allemand. Fichte y exaltait la langue et la culture allemandes, les considérant comme les fondements d’une identité commune et d’une mission spécifique, voire supérieure, dans l’histoire de l’humanité.

Il définissait la nation allemande non pas sur des bases politiques et sociales, comme ce fut le cas en France avec l’idée de citoyenneté issue de la Révolution, mais sur des critères culturels et ethniques : une langue commune, une origine et un passé partagés, une « aire » géographique où cette culture s’était épanouie. Cette vision permettait de transcender les divisions politiques existantes entre les nombreux États allemands. L’objectif était de transformer la défaite militaire et l’humiliation politique en un catalyseur pour l’unité nationale et la prise de conscience d’un destin unique.

En posant le « Moi allemand » comme une réalité première capable d’engendrer l’universalité, et en présentant le peuple allemand comme un « peuple primitif » ayant conservé un lien direct avec les sources originelles, Fichte fournissait un puissant soubassement idéologique à la résistance culturelle et, potentiellement, politique.

Ainsi, la domination napoléonienne, par la brutalité de sa manifestation et l’humiliation infligée, particulièrement à la Prusse, provoqua un effet paradoxal : elle accéléra l’émergence d’un nationalisme allemand qui allait, à terme, chercher à s’affirmer face à la France. Les défaites d’Iéna et Auerstedt ne furent pas seulement des revers militaires ; elles devinrent des lieux de mémoire douloureux, des symboles de la honte nationale qui seraient invoqués plus tard pour justifier d’autres conflits, dans une funeste logique de revanche.

2. De 1815 à 1871 : La montée des tensions et l’unification allemande par le fer et le sang

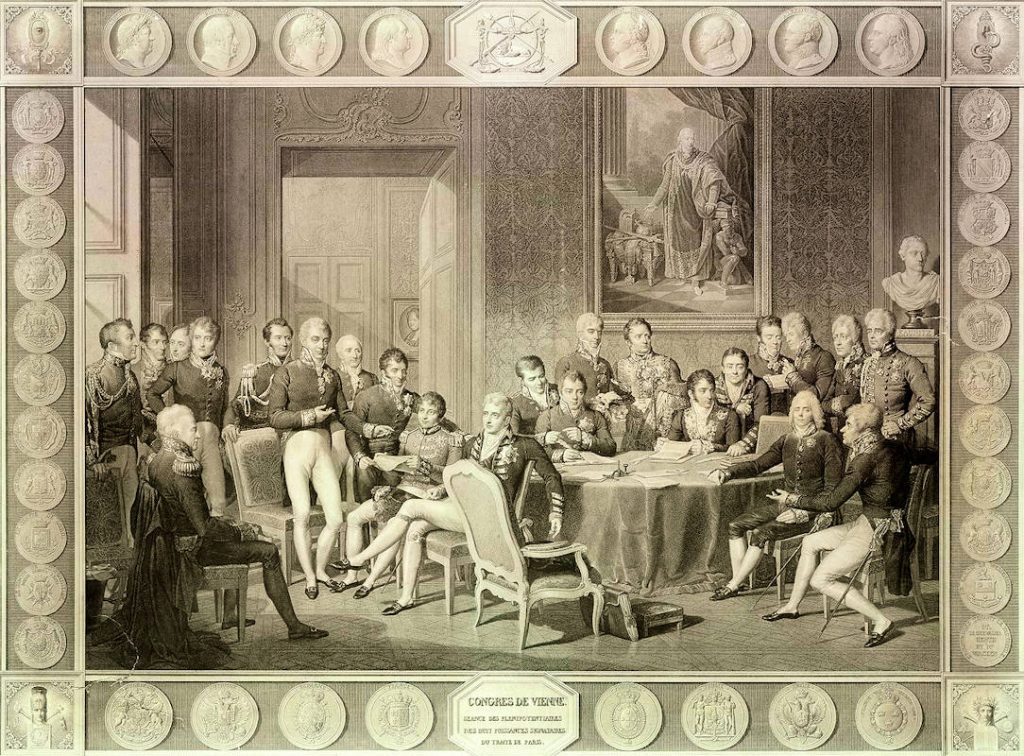

La chute de Napoléon en 1815 et le Congrès de Vienne redessinèrent la carte de l’Europe, mais ne mirent pas fin aux aspirations nationales allemandes ni au ressentiment prussien.

De novembre 1814 à juin 1815, le Congrès de Vienne a rassemblé les grandes puissances européennes pour redessiner la carte du continent après la chute de Napoléon. Orchestré par les vainqueurs, il a imposé une restauration drastique de l’ordre ancien, balayant les acquis de la Révolution. Les anciennes dynasties monarchiques ont été remises sur le trône au mépris des désirs d’émancipation des peuples. Ce congrès a ainsi instauré un « concert des nations » visant à garantir un équilibre des forces et à réprimer toute nouvelle vague révolutionnaire, marquant un retour à l’Europe d’avant 1792.

La période qui s’étend jusqu’en 1871 fut marquée par une montée progressive des tensions, l’affirmation de la Prusse comme puissance dominante au sein de la Confédération germanique, et finalement, l’unification de l’Allemagne sous son égide, souvent aux dépens de la France.

Le contexte post-napoléonien et la Restauration

Après 1815, la Prusse récupéra une partie des territoires perdus et gagna en influence. Cependant, l’humiliation subie sous Napoléon avait laissé des traces profondes. Le désir d’unité allemande, porté par des courants libéraux et nationalistes, se heurtait à la division politique de la Confédération germanique et à la rivalité entre la Prusse et l’Autriche. Les tentatives prussiennes de prendre l’initiative, comme évoqué dans la requête pour les années 1830 et 1848 (lors du « Printemps des Peuples »), témoignaient d’une ambition persistante, mais les conditions n’étaient pas encore réunies pour unifier l’Allemagne par la seule volonté prussienne.

La guerre franco-prussienne (1870-1871)

L’arrivée au pouvoir d’Otto von Bismarck comme chancelier de Prusse en 1862 changea radicalement la donne.

Photo S.Hermann & F.Richter

Partisan d’une « Realpolitik » dénuée de scrupules, Bismarck était déterminé à réaliser l’unité allemande autour de la Prusse, par « le fer et le sang » plutôt que par des discours et des votes majoritaires. Sa stratégie consista à isoler diplomatiquement ses adversaires et à provoquer des conflits qu’il jugeait favorables aux intérêts prussiens.

Les causes de la guerre franco-prussienne de 1870-1871 sont complexes, mais la candidature d’un prince Hohenzollern au trône d’Espagne servit de prétexte à Bismarck. Par une manipulation habile de la « dépêche d’Ems », il exacerba les tensions et poussa la France de Napoléon III, déjà inquiète de la montée en puissance de la Prusse, à déclarer la guerre le 19 juillet 1870. Ce faisant, Bismarck réussit à faire apparaître la France comme l’agresseur, ce qui permit de rallier les États allemands du Sud, initialement méfiants envers la Prusse, à la cause commune.

La guerre fut une succession de désastres pour la France. La supériorité de l’organisation militaire prussienne, la qualité de son artillerie et la stratégie de ses généraux conduisirent à des victoires rapides. La bataille de Sedan, le 1er septembre 1870, fut particulièrement décisive : une grande partie de l’armée française fut encerclée et contrainte de capituler, et l’empereur Napoléon III lui-même fut fait prisonnier. Cette défaite marqua un « changement sismique dans le pouvoir européen ».

La proclamation de l’Empire allemand, le 18 janvier 1871, dans la Galerie des Glaces du château de Versailles – lieu hautement symbolique de la monarchie française – paracheva l’humiliation de la France. Cet acte fut perçu comme une « cérémonie humiliante pour la France » , inversant le rapport de force qui avait prévalu lors des guerres napoléoniennes. La phrase attribuée à Bismarck, « Il y a eu Sedan parce qu’il y a eu Auerstedt », illustre parfaitement cette logique de revanche historique, où la victoire de 1870 était vue comme la réponse à la défaite de 1806.

Le traité de Francfort (10 mai 1871)

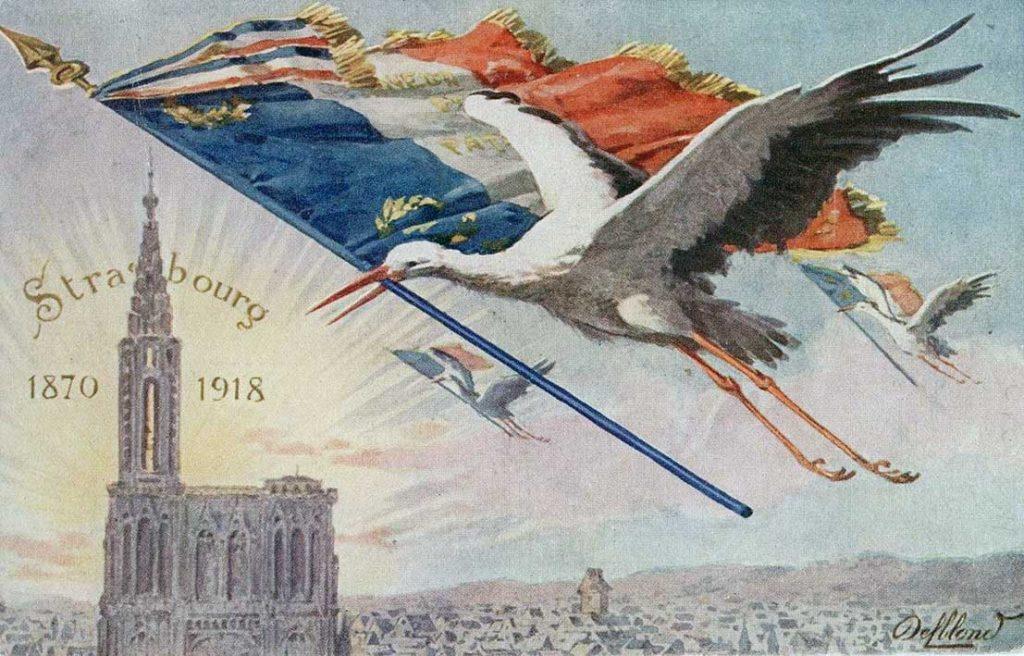

Le Traité de Francfort, signé le 10 mai 1871, officialisa la victoire allemande et imposa des conditions très dures à la France. La plus douloureuse fut la cession de l’Alsace (à l’exception de Belfort) et d’une partie de la Lorraine (correspondant à l’actuel département de la Moselle) au nouvel Empire allemand. Ces territoires furent érigés en « Reichsland Elsass-Lothringen », administrés directement par Berlin. En outre, la France dut verser une indemnité de guerre colossale de cinq milliards de francs-or, et une partie de son territoire resta occupée jusqu’au paiement intégral de cette somme.

L’annexion de l’Alsace-Lorraine fut vécue en France comme une amputation, une blessure nationale profonde et une injustice flagrante. Comme le souligne la requête, « la France était amputée de l’Alsace-Lorraine et ne vivra que pour laver cet affront ». Ce sentiment de perte et ce désir de « revanche » allaient durablement marquer la politique française et les relations franco-allemandes, créant des « dommages symboliques durables ». La récupération des « provinces perdues » devint un leitmotiv de la Troisième République et une des causes profondes des tensions qui menèrent à la Première Guerre mondiale. L’annexion, bien que représentant un gain stratégique et économique pour l’Allemagne, s’avéra être une source pérenne d’instabilité, garantissant une hostilité française tenace.

La période de 1815 à 1871 vit donc la Prusse prendre sa revanche sur la France, unifiant l’Allemagne sous son autorité et infligeant à son tour une humiliation nationale à son voisin. Le cycle des affronts et des représailles semblait s’être inversé, préparant le terrain pour de nouvelles confrontations. Si les objectifs de Bismarck en 1870 étaient principalement axés sur l’unification allemande , les conséquences de sa victoire, notamment l’annexion de l’Alsace-Lorraine, allaient bien au-delà, enracinant une inimitié qui définirait les relations franco-allemandes pour les cinquante années suivantes.

3. La Première Guerre mondiale et le traité de Versailles : Un cycle d’humiliations perpétué

La victoire allemande de 1871 et la proclamation de l’Empire allemand à Versailles avaient profondément modifié l’équilibre des puissances en Europe, laissant la France humiliée et désireuse de revanche, et l’Allemagne en position de nouvelle puissance dominante sur le continent. Les décennies suivantes furent marquées par une montée des tensions, des courses aux armements et la formation d’alliances rivales, qui allaient finalement déboucher sur la Première Guerre mondiale. Ce conflit, et le traité qui y mit fin, allaient à leur tour infliger une profonde humiliation à l’Allemagne, perpétuant ainsi le cycle destructeur.

La Première Guerre mondiale (1914-1918) comme prolongement

La Première Guerre mondiale, déclenchée en août 1914, peut être analysée, comme le suggère la requête, comme une continuation et une escalade du conflit franco-allemand de 1870. La question de l’Alsace-Lorraine restait une plaie ouverte pour la France, alimentant un nationalisme revanchard. En Allemagne, le pangermanisme et les ambitions impériales contribuaient à un climat de confrontation. Les crises internationales successives (notamment marocaines) et la rigidité des systèmes d’alliances (Triple Alliance face à la Triple Entente) rendirent la conflagration quasi inévitable.

Le traité de Versailles (28 juin 1919) : Le « Diktat » allemand

Après quatre années d’une guerre effroyablement meurtrière, l’Allemagne et ses alliés furent défaits. Le Traité de Versailles, signé le 28 juin 1919 – date anniversaire de l’attentat de Sarajevo qui avait servi de détonateur au conflit – fut élaboré par les puissances victorieuses, principalement la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, sans réelle participation allemande aux négociations. Pour l’Allemagne, ce traité fut immédiatement perçu comme un « Diktat », une paix imposée et punitive. La requête souligne que « tout sera fait pour de nouveau humilier l’Allemagne », et les termes du traité semblaient confirmer cette intention, du moins du point de vue allemand. Georges Clemenceau, le président du Conseil français, dont le pays avait le plus souffert de l’invasion allemande, exigea une « signature inconditionnelle » et cherchait à affaiblir durablement l’Allemagne pour garantir la sécurité de la France.

Les clauses du traité étaient particulièrement sévères :

- Clauses Territoriales : L’Allemagne dut restituer l’Alsace-Lorraine à la France. Elle perdit également des territoires importants au profit de la Pologne (notamment le « corridor de Dantzig » qui séparait la Prusse orientale du reste de l’Allemagne, et une partie de la Haute-Silésie), de la Belgique (Eupen et Malmédy) et du Danemark (le Schleswig du Nord). Dantzig devint une ville libre sous administration de la Société des Nations (SDN). Le bassin de la Sarre, riche en charbon, fut placé sous administration internationale pour quinze ans, ses mines étant exploitées au profit de la France. Toutes les colonies allemandes furent confisquées et partagées entre les vainqueurs. Au total, l’Allemagne perdit environ 15% de son territoire européen et 10% de sa population. Des États « tampons » comme la Pologne et la Tchécoslovaquie furent déclarés indépendants.

- Clauses Militaires : L’armée allemande fut réduite à 100 000 hommes, sans service militaire obligatoire, ni aviation, ni chars, ni sous-marins. Sa flotte de surface fut drastiquement limitée. La Rhénanie, région frontalière avec la France et la Belgique, fut démilitarisée. L’Allemagne dut livrer une grande partie de son armement existant.

- Clauses Économiques et Financières : L’article 231 du traité, la fameuse « clause de culpabilité », déclarait l’Allemagne et ses alliés responsables du déclenchement de la guerre. Sur cette base, des réparations de guerre colossales furent exigées (évaluées en 1921 à 132 milliards de marks-or). L’Allemagne perdit également la propriété de ses brevets industriels (l’aspirine de Bayer tombant dans le domaine public en est un exemple célèbre) et dut renoncer à ses conventions douanières, acceptant des restrictions sur ses importations et exportations.

La perception allemande de ce traité fut unanimement négative. Le président de la République de Weimar, Friedrich Ebert, accueillit les soldats allemands de retour du front en déclarant qu' »aucun ennemi ne vous a vaincus » , alimentant le mythe du « coup de poignard dans le dos » (Dolchstoßlegende), selon lequel l’armée allemande n’aurait pas été vaincue militairement mais trahie par les civils et les révolutionnaires à l’arrière. Cette perception d’une paix injuste et humiliante, imposée par la force, sapa d’emblée la légitimité de la jeune République de Weimar.

Conséquences socio-économiques et politiques en Allemagne

Les conséquences du Traité de Versailles pour l’Allemagne furent profondes et durables. Le fardeau des réparations, combiné aux pertes territoriales et industrielles, étrangla l’économie allemande et contribua à une hyperinflation dévastatrice au début des années 1920. Bien que des plans d’aménagement des paiements (comme le Plan Dawes en 1924) aient apporté un soulagement temporaire , le ressentiment persistait. La crise économique mondiale de 1929 frappa l’Allemagne de plein fouet, exacerbant le chômage et la misère sociale.

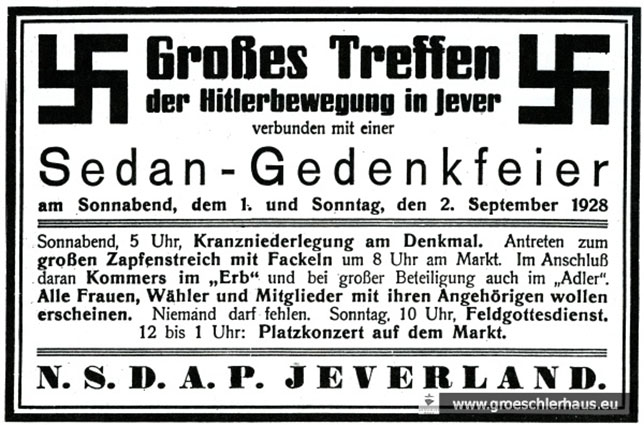

Ce terreau de difficultés économiques, d’instabilité politique et d’humiliation nationale fut extrêmement fertile pour les mouvements nationalistes et extrémistes. Comme le souligne la requête, cela entraîna dans le pays des « bouleversements profonds » et multiplia les « tentatives de coup d’état ». Le Parti national-socialiste des travailleurs allemands (NSDAP) d’Adolf Hitler sut exploiter avec une redoutable efficacité ce ressentiment populaire, promettant de déchirer le « Diktat de Versailles », de restaurer la grandeur de l’Allemagne et de lui redonner sa fierté. La signature du traité dans la Galerie des Glaces de Versailles, lieu même de la proclamation de l’Empire allemand en 1871, fut perçue comme une humiliation symbolique délibérée, inversant celle de 1871 mais infligeant une nouvelle blessure à l’orgueil national allemand. Cette dimension symbolique, couplée à la clause de culpabilité, transforma le traité en une source de honte nationale, rendant son acceptation par la population allemande quasiment impossible et fournissant une propagande puissante à ceux qui cherchaient son renversement.

Ainsi, le Traité de Versailles, en cherchant à punir l’Allemagne et à garantir la sécurité des Alliés, en particulier de la France, par des mesures excessivement dures et humiliantes, manqua son objectif d’établir une paix durable. Au contraire, il créa les conditions de sa propre faillite en nourrissant un profond désir de revanche en Allemagne, pavant involontairement la voie à une nouvelle catastrophe. Le cycle des humiliations, loin d’être brisé, semblait s’être simplement inversé une fois de plus.

Tableau 2 : Tableau Comparatif des Traités Clés

| Traité (Année) | Contexte Historique Majeur | Principales Clauses pour la Prusse/Allemagne | Principales Clauses/Impact pour la France | Impact Global sur les Relations Franco-Allemandes |

|---|---|---|---|---|

| Traité de Tilsit (1807) | Défaite prussienne (Iéna-Auerstedt), hégémonie napoléonienne. | Perte de ~50% du territoire, armée réduite à 42 000 hommes, lourdes indemnités, adhésion au Blocus continental. | Consolidation de la domination napoléonienne en Europe centrale. | Profonde humiliation prussienne, ressentiment anti-français, catalyseur du nationalisme allemand naissant. |

| Traité de Francfort (1871) | Défaite française (Sedan), unification allemande sous la Prusse. | Gain de l’Alsace (moins Belfort) et d’une partie de la Lorraine (Moselle), indemnité de guerre de 5 milliards de francs-or. | Perte de l’Alsace-Lorraine, paiement d’une lourde indemnité, humiliation nationale. | Antagonisme franco-allemand exacerbé, désir de « revanche » en France, consolidation du concept d’« ennemi héréditaire ». |

| Traité de Versailles (1919) | Défaite allemande (Première Guerre Mondiale). | Pertes territoriales significatives (Alsace-Lorraine, territoires à l’Est, colonies), clause de culpabilité (Art. 231), réparations massives, armée limitée à 100 000 hommes, démilitarisation de la Rhénanie. | Récupération de l’Alsace-Lorraine, réparations (partielles), garantie de sécurité (temporaire). | Perçu comme un « Diktat » en Allemagne, instabilité de la République de Weimar, ressentiment profond, terreau pour l’extrémisme et la revanche. |

| Traité de l’Élysée (1963) | Après-Seconde Guerre Mondiale, Guerre Froide, volonté de réconciliation. | Pour la RFA et la France : Coopération bilatérale institutionnalisée dans les domaines politique, défense, éducation, jeunesse. | Pour la France et la RFA : Cadre pour une nouvelle relation basée sur la confiance et des objectifs communs. | Rupture avec le cycle des conflits, fondation du partenariat franco-allemand moderne, moteur de la construction européenne. |

4. L’entre-deux-guerres et la Seconde Guerre mondiale : Le paroxysme du conflit

L’entre-deux-guerres fut une période d’instabilité chronique en Europe, particulièrement en Allemagne, où les séquelles du Traité de Versailles et les crises économiques créèrent un climat propice à la montée des extrémismes. La Seconde Guerre mondiale, déclenchée par l’Allemagne nazie, marqua l’apogée de la violence et de la destruction dans les relations franco-allemandes, avant qu’une transformation radicale ne s’amorce.

La crise de 1929 et l’ascension d’Hitler

La République de Weimar, déjà fragilisée par les tentatives de putsch et l’hyperinflation, fut durement touchée par la Grande Dépression qui débuta en 1929. La crise économique mondiale aggrava considérablement le chômage et la misère sociale en Allemagne, sapant la confiance dans les institutions démocratiques. Comme le mentionne la requête, la crise de 1929 « amplifia la situation, multipliant les tentatives de coup d’état jusqu’à l’arrivée au pouvoir d’Hitler ». Adolf Hitler et son Parti national-socialiste (NSDAP) surent exploiter ce désespoir.

Leur propagande, axée sur le rejet du « Diktat de Versailles », la promesse de restaurer la grandeur de l’Allemagne, la désignation de boucs émissaires (notamment les Juifs et les communistes) et un nationalisme exacerbé, trouva un écho croissant au sein de la population. Le NSDAP, qui n’obtenait que 2% des voix en 1928, vit son score grimper de manière spectaculaire pour atteindre 18% en 1930, puis 38% en 1932, devenant le premier parti d’Allemagne. Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler fut nommé chancelier. Il est important de noter que si le ressentiment lié à Versailles fut un facteur, la crise économique et le soutien de certaines élites conservatrices et industrielles, qui pensaient pouvoir contrôler Hitler, furent également déterminants dans son accession au pouvoir.

La rhétorique revancharde et la remilitarisation

Une fois au pouvoir, Hitler s’employa méthodiquement à démanteler les clauses du Traité de Versailles, qu’il considérait comme une injustice intolérable et un obstacle à la renaissance de la puissance allemande. Il rétablit le service militaire obligatoire, lança un programme de réarmement massif et, en 1936, remilitarisa la Rhénanie, en violation flagrante du traité. Ces actions furent menées au nom de la restauration de l’honneur national et du droit de l’Allemagne à l’autodétermination, trouvant un large soutien populaire. La politique expansionniste du IIIe Reich se manifesta ensuite par l’annexion de l’Autriche (Anschluss) en mars 1938, puis des Sudètes en Tchécoslovaquie en septembre 1938, toujours en violation des traités existants. Le concept d' »espace vital » (Lebensraum), déjà évoqué en Allemagne avant Hitler, devint un dogme central de l’idéologie nazie, justifiant une politique d’agression et de conquête à l’Est. Le nationalisme allemand, qui avait pu avoir des racines culturelles et un désir légitime de dignité, fut ainsi dévoyé par l’idéologie nazie en une doctrine de supériorité raciale et d’expansionnisme brutal.

La Seconde Guerre mondiale et la symbolique de Sedan (1940)

L’invasion de la Pologne par l’Allemagne le 1er septembre 1939 déclencha la Seconde Guerre mondiale. Au printemps 1940, l’armée allemande lança son offensive à l’Ouest, utilisant des tactiques de « Blitzkrieg » (guerre éclair) qui submergèrent rapidement les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, puis la France. La percée allemande à travers les Ardennes et la traversée de la Meuse à Sedan en mai 1940 furent d’une importance stratégique et symbolique capitale. Cette victoire allemande à Sedan, où les forces françaises furent débordées et mises en déroute, constituait une répétition inversée et aggravée de la défaite française de 1870. La requête de l’utilisateur mentionne qu’Hitler se rendit lui-même à Sedan et y aurait prononcé la même phrase que Bismarck après 1870 (« il y a eu Sedan parce qu’il y a eu Auerstedt »), soulignant la persistance de cette mémoire des affronts et la volonté de marquer une revanche définitive. Cet acte délibéré de se référer à des lieux et des paroles historiques démontre une manipulation consciente de la mémoire collective à des fins politiques et de guerre psychologique, visant à consacrer la victoire de 1940 comme l’aboutissement d’un long cycle de revanches et le renversement final des humiliations passées, y compris celle de Versailles.

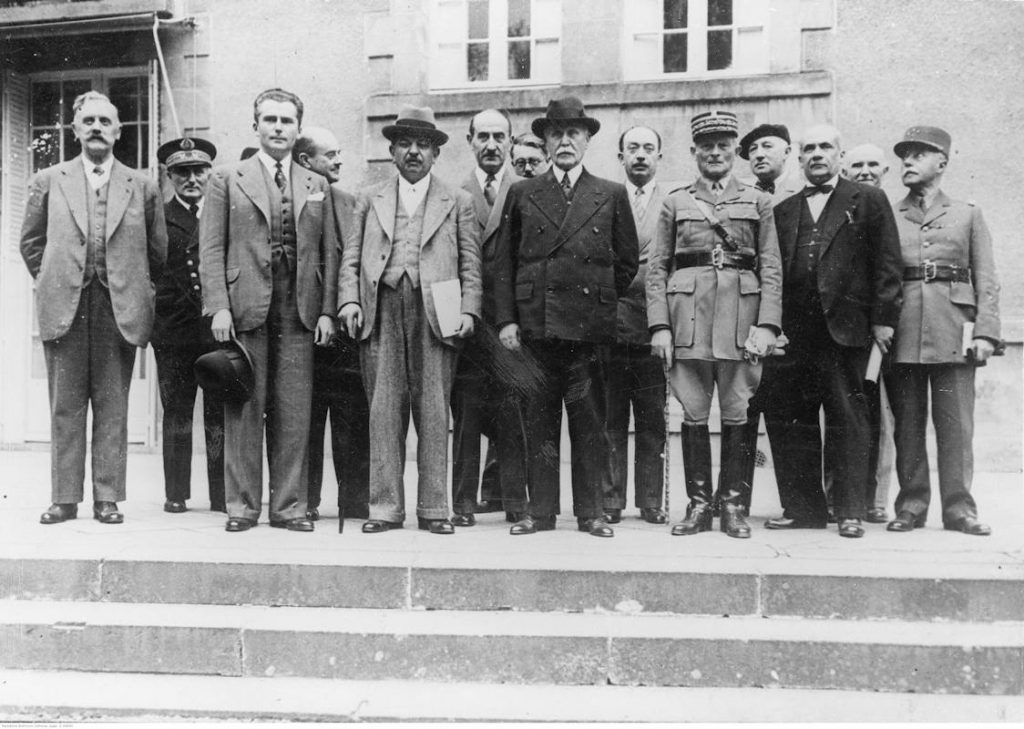

L’occupation et la collaboration

La défaite rapide de la France en juin 1940 fut un traumatisme national. Le pays fut divisé, avec une zone occupée par l’Allemagne au nord et sur la façade atlantique, et une « zone libre » au sud, dirigée par le régime de Vichy du maréchal Pétain, qui s’engagea dans une politique de collaboration avec l’occupant nazi.

Cette période d’occupation, de privations, de répression et de collaboration marqua le point le plus bas de la souveraineté française et un chapitre particulièrement sombre des relations franco-allemandes, caractérisé par la domination et l’oppression.

La Seconde Guerre mondiale porta ainsi l’antagonisme franco-allemand à son paroxysme. Les ambitions démesurées et l’idéologie criminelle du régime nazi entraînèrent l’Europe et le monde dans une catastrophe sans précédent.

Pour la France, la défaite de 1940 et l’occupation furent une humiliation profonde, tandis que pour l’Allemagne, la guerre se termina par une défaite totale, des destructions massives, la révélation de l’horreur de la Shoah et la division du pays. C’est sur ces ruines et ce champ de désolation morale que devait, contre toute attente, s’amorcer un processus de réconciliation.

5. La réconciliation franco-allemande : Une volonté politique visionnaire

La fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945 laissa l’Europe en ruines, l’Allemagne vaincue, divisée et moralement discréditée, et la France, bien que parmi les vainqueurs, profondément meurtrie et affaiblie. Le contexte de la Guerre froide naissante, avec la division du monde en deux blocs antagonistes, allait cependant créer un impératif nouveau : la nécessité d’une coopération en Europe occidentale pour faire face à la menace soviétique. C’est dans ce cadre, et grâce à la vision et au courage exceptionnels de quelques hommes d’État, que s’est opéré un renversement historique : la réconciliation franco-allemande.

Le contexte de l’après-guerre : Ruines et division

L’Allemagne, en particulier, sortit du conflit exsangue. Ses villes étaient détruites, son territoire occupé par les quatre puissances alliées (États-Unis, Royaume-Uni, France et Union Soviétique) et bientôt divisé en deux États distincts : la République Fédérale d’Allemagne (RFA) à l’Ouest et la République Démocratique Allemande (RDA) à l’Est. La prise de conscience des crimes commis par le régime nazi, notamment la Shoah, plaçait l’Allemagne face à un lourd fardeau moral et historique.

Le rôle pivotal de Charles de Gaulle et Konrad Adenauer

Au cœur de cette improbable réconciliation se trouvent deux figures majeures : le général Charles de Gaulle, président de la République française, et Konrad Adenauer, premier chancelier de la République Fédérale d’Allemagne. Malgré le poids écrasant de l’histoire, des souffrances endurées par leurs peuples respectifs et des ressentiments accumulés, ces deux hommes d’État eurent la lucidité et la volonté politique de transcender les antagonismes passés pour construire un avenir commun.

La position du général de Gaulle vis-à-vis de l’Allemagne avait considérablement évolué. Immédiatement après la guerre, il était partisan d’une politique dure visant à affaiblir durablement l’Allemagne et à garantir la sécurité de la France, envisageant même un démembrement ou une internationalisation de certaines régions allemandes. Cependant, face à la montée de la menace soviétique et à la division de l’Europe, sa vision stratégique changea. Il comprit qu’une Allemagne de l’Ouest libre, démocratique et solidement arrimée au camp occidental, en partenariat étroit avec la France, était indispensable à la sécurité du continent.

De son côté, Konrad Adenauer, profondément marqué par les catastrophes du XXe siècle, avait pour priorité absolue d’ancrer la jeune RFA dans le concert des nations démocratiques occidentales. Il voyait dans la réconciliation avec la France la clé de voûte de cette politique, indispensable à la réintégration de l’Allemagne, à sa reconstruction morale et politique, et à la construction d’une Europe pacifique et unie.

La relation personnelle de confiance et d’estime mutuelle qui se noua entre de Gaulle et Adenauer fut un facteur déterminant. Leur première rencontre à Colombey-les-Deux-Églises, la résidence privée du Général, en septembre 1958, jeta les bases de cette entente. Adenauer, initialement méfiant envers ce qu’il percevait comme le nationalisme de De Gaulle, fut rassuré par la vision européenne du président français et sa compréhension du danger soviétique.

Plusieurs gestes symboliques forts jalonnèrent ce rapprochement, contribuant à modifier les perceptions dans les opinions publiques des deux pays :

- La visite officielle de Konrad Adenauer en France en juillet 1962, qui culmina par une messe commune avec le général de Gaulle en la cathédrale de Reims. Ce lieu, où furent sacrés de nombreux rois de France et qui avait été bombardé par l’artillerie allemande pendant la Première Guerre mondiale, devint le symbole de la réconciliation.

- La tournée triomphale du général de Gaulle en Allemagne en septembre 1962. Partout où il passa, il fut acclamé. Son discours à la jeunesse allemande à Ludwigsburg, prononcé en grande partie en allemand, eut un retentissement considérable. En félicitant les jeunes Allemands d’être « les enfants d’un grand peuple », tout en reconnaissant les « grandes fautes » et les « grands malheurs condamnables et condamnés » que ce peuple avait pu commettre au cours de son histoire, il toucha une corde sensible et ouvrit la voie à un avenir partagé.

Ces actes de diplomatie publique, chargés d’émotion et de symbolisme, étaient essentiels pour préparer les esprits à un changement radical de paradigme dans les relations bilatérales. Ils démontraient une volonté politique qui allait au-delà des calculs stratégiques, touchant à une dimension morale et humaine de la réconciliation.

Le traité de l’Élysée (22 janvier 1963) : La pierre angulaire de la coopération

Six mois après le discours de Ludwigsburg, le 22 janvier 1963, le général de Gaulle et le chancelier Adenauer signèrent à Paris le Traité sur la coopération franco-allemande, plus connu sous le nom de Traité de l’Élysée. Ce traité ne se contentait pas de sceller officiellement la réconciliation ; il établissait un cadre ambitieux et détaillé pour une coopération étroite et durable entre les deux pays. Il marquait, comme le souligne le site de l’Élysée, la consolidation du rôle moteur du couple franco-allemand dans la construction européenne.

Les objectifs du traité étaient multiples et couvraient des domaines essentiels :

- Consultations régulières : Le traité instaurait des rencontres obligatoires et fréquentes à tous les niveaux de gouvernement : chefs d’État et de gouvernement (au moins deux fois par an), ministres des Affaires étrangères, de la Défense, de l’Éducation nationale et de la Jeunesse (au moins tous les trois ou deux mois selon les cas), et chefs d’état-major.

- Politique étrangère : Les deux gouvernements s’engageaient à se consulter avant toute décision sur toutes les questions importantes de politique étrangère, en vue de parvenir autant que possible à une position analogue.

- Défense : Un rapprochement des doctrines stratégiques et tactiques était visé, avec la création envisagée d’instituts franco-allemands de recherche opérationnelle et des échanges de personnel.

- Éducation et Jeunesse : Une attention particulière était portée à ce domaine, reconnu comme essentiel pour l’avenir de la coopération. Cela incluait des efforts pour accroître l’enseignement de la langue du partenaire dans chaque pays, l’accélération des équivalences de diplômes, et la coopération en matière de recherche scientifique. Surtout, le traité prévoyait la création d’un organisme destiné à développer les échanges de jeunes, l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ).

- Coopération économique : Le traité encourageait l’étude en commun des moyens de renforcer la coopération dans des secteurs importants tels que la politique agricole, énergétique, les communications et le développement industriel, dans le cadre du Marché commun.

L’importance du Traité de l’Élysée réside dans son caractère novateur : il ne s’agissait pas d’un simple pacte de non-agression ou d’une alliance militaire classique, mais d’un véritable projet d’intégration profonde des sociétés et des appareils d’État. En institutionnalisant le dialogue et la concertation à tous les échelons, il visait à créer des réflexes de coopération, une culture de la compréhension mutuelle et une interdépendance qui rendraient tout retour à l’hostilité non seulement indésirable mais structurellement difficile. La primauté accordée à la jeunesse et à l’éducation témoignait d’une vision à long terme, cherchant à enraciner la réconciliation dans les cœurs et les esprits des générations futures.

6. Les fruits de la coopération : Initiatives concrètes et partenariat vivant

Le Traité de l’Élysée de 1963 ne fut pas une simple déclaration d’intention ; il a jeté les bases d’une coopération franco-allemande exceptionnellement dense et multiforme, qui s’est traduite par une multitude d’initiatives concrètes et la création d’institutions devenues emblématiques de ce partenariat unique. Ces réalisations ont touché des domaines aussi variés que la jeunesse, la culture, la défense, l’économie et la coopération transfrontalière, tissant un réseau de liens étroits entre les deux sociétés.

Jeunesse : L’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ / DFJW)

L’une des créations les plus significatives et les plus durables du Traité de l’Élysée est sans conteste l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ, ou Deutsch-Französisches Jugendwerk – DFJW). Sa mission, dès l’origine, a été de resserrer les liens entre les jeunes Français et Allemands, de renforcer leur compréhension mutuelle, de promouvoir l’apprentissage interculturel et d’éveiller leur intérêt pour la langue et la culture du pays partenaire. Depuis sa création en 1963, l’OFAJ a permis à près de 9,5 millions de jeunes de participer à plus de 382 000 programmes d’échanges. Il soutient en moyenne 8 000 à 9 000 rencontres chaque année, qu’il s’agisse d’échanges scolaires, universitaires, de jumelages, de rencontres sportives ou culturelles, de stages ou de projets associatifs. Doté d’un budget annuel d’environ 30 millions d’euros en 2019, financé à parts égales par les gouvernements français et allemand , l’OFAJ a joué un rôle irremplaçable dans le changement des mentalités. En permettant à des générations de jeunes de découvrir le pays voisin, de nouer des amitiés et de dépasser les stéréotypes hérités du passé, il a profondément contribué à enraciner la réconciliation dans le vécu des citoyens. L’accent mis sur la jeunesse dès 1963 témoigne d’une vision stratégique à long terme : investir dans les générations futures pour garantir la pérennité de la paix et de l’amitié.

Culture : La chaîne de télévision ARTE et autres initiatives

La coopération culturelle a également été un pilier des relations franco-allemandes. L’exemple le plus emblématique est la chaîne de télévision ARTE (Association Relative à la Télévision Européenne). Créée par un traité interétatique signé le 2 octobre 1990, à la veille de la Réunification allemande, elle a commencé à émettre le 30 mai 1992. ARTE est une chaîne culturelle franco-allemande à vocation européenne, proposant des programmes de qualité (documentaires, fictions, spectacles vivants, magazines) dans les deux langues, et de plus en plus dans d’autres langues européennes, touchant ainsi 70% des Européens dans leur langue maternelle. Son siège, symboliquement installé à Strasbourg, ville frontière et symbole de la réconciliation européenne, est complété par des pôles importants à Paris (ARTE France) et à Baden-Baden (ARTE Deutschland). La mission d’ARTE est de promouvoir la compréhension et le rapprochement des peuples en Europe à travers une offre culturelle exigeante et innovante. Au-delà d’ARTE, la coopération culturelle s’est manifestée par la co-localisation d’instituts culturels français et allemands à l’étranger, la création de plateformes numériques communes pour les jeunes (comme la Collection européenne d’ARTE ou le projet ENTR), et des stratégies conjointes de promotion de la langue du partenaire. Ces initiatives visent à créer un espace culturel partagé et à favoriser une meilleure connaissance mutuelle.

Défense : Brigade franco-allemande et coopération stratégique

Le Traité de l’Élysée prévoyait déjà un rapprochement des doctrines militaires et une coopération en matière de défense. Cette dimension s’est concrétisée de manière visible avec la création, en 1989, de la Brigade Franco-Allemande (BFA). Cette unité binationale, composée de soldats des deux pays, est un symbole fort de la confiance retrouvée et de la volonté de défense commune.

La BFA a été engagée dans diverses missions internationales, que ce soit sous l’égide de l’OTAN (par exemple en Afghanistan) ou de l’Union Européenne (notamment au Mali et en République Centrafricaine), et participe également à des missions nationales d’assistance.

Des programmes d’échange de personnel, des formations conjointes et des cours de langue intensifs sont organisés pour améliorer l’interopérabilité et la compréhension mutuelle au sein de la brigade. Le Traité d’Aix-la-Chapelle de 2019 est venu encore renforcer cette coopération en matière de défense et de sécurité, soulignant l’engagement des deux pays à agir ensemble face aux menaces contemporaines. L’objectif est de renforcer la voix commune de la France et de l’Allemagne au sein des alliances et de fournir des capacités militaires opérationnelles conjointes.

Économie et coopération transfrontalière

Si le Traité de l’Élysée encourageait déjà une coopération économique accrue dans le cadre du Marché commun , le Traité d’Aix-la-Chapelle de 2019 a donné un nouvel élan à cette dimension. Il a notamment créé de nouveaux instruments pour faciliter les échanges et approfondir l’intégration économique, tels que le Conseil franco-allemand d’experts économiques. Une attention particulière est portée à la coopération transfrontalière, avec la mise en place d’un Comité de Coopération Transfrontalière (CCT) chargé d’identifier et de lever les obstacles à la vie quotidienne et aux projets communs dans les régions frontalières. Des initiatives sont également en cours pour harmoniser certains aspects du droit des affaires, coordonner les politiques en matière de transition énergétique et d’innovation. L’Université Franco-Allemande (UFA/DFH), bien que non directement issue des traités initiaux, soutient des centaines de cursus binationaux et la recherche conjointe, contribuant à former une élite européenne biculturelle.

Ces multiples initiatives, et bien d’autres encore (jumelages de villes, projets de recherche communs, etc.), illustrent la profondeur et la vitalité du partenariat franco-allemand. Elles montrent comment une volonté politique forte, inscrite dans des traités, a pu se traduire par des réalisations concrètes qui ont transformé en profondeur les relations entre les deux pays et leurs sociétés. Cette interdépendance croissante, tissée à de multiples niveaux, a rendu l’idée d’un retour à l’hostilité non seulement impensable mais structurellement très difficile. Le passage du Traité de l’Élysée à celui d’Aix-la-Chapelle démontre par ailleurs une capacité d’adaptation de cette coopération, cherchant à répondre aux nouveaux défis du XXIe siècle tout en réaffirmant l’engagement fondamental en faveur d’un avenir commun.

7. Comprendre l’attitude allemande : Au-delà de la justification

Qualifier la relation franco-allemande et en tirer des leçons implique également de chercher à « comprendre l’attitude des Allemands sans la justifier ». Cette démarche est complexe, car l’attitude allemande a considérablement évolué au fil des siècles, façonnée par des expériences historiques spécifiques, des courants idéologiques et des contextes géopolitiques changeants. Il ne s’agit pas d’excuser les erreurs ou les crimes du passé, mais d’analyser les facteurs qui ont pu influencer les perceptions et les actions allemandes.

Le poids des humiliations successives

Un fil conducteur dans l’histoire allemande, du début du XIXe siècle jusqu’au milieu du XXe, est le sentiment d’humiliation nationale. L’écrasement de la Prusse par Napoléon, symbolisé par les défaites d’Iéna et Auerstedt et le diktat du Traité de Tilsit , a laissé une blessure profonde. Cette expérience a été vécue comme un abaissement intolérable pour une puissance militaire fière.

Plus d’un siècle plus tard, le Traité de Versailles fut perçu par une écrasante majorité d’Allemands comme une nouvelle humiliation, un « Diktat » imposé par des vainqueurs revanchards. La perte de territoires, les réparations écrasantes, les limitations militaires et surtout la clause de culpabilité de guerre furent ressenties comme une injustice flagrante.

Ce sentiment d’avoir été injustement traité, que ces perceptions soient entièrement fondées ou non, a constitué un puissant moteur psychologique et politique. Il a nourri un désir de restauration de la puissance, de l’honneur national et une méfiance envers les puissances voisines, notamment la France. Ces récits de victimisation, qu’ils émanent de la Prusse napoléonienne ou de l’Allemagne de Weimar, ont été des outils de mobilisation puissants, utilisés par différentes forces politiques pour justifier leurs agendas.

La quête d’unité et d’identité

Pendant une grande partie de son histoire, l' »Allemagne » fut une mosaïque d’États plus ou moins souverains. La quête d’unité nationale a été un thème central du XIXe siècle. Cette aspiration s’est souvent construite en opposition à des puissances extérieures, et la France, en tant que voisine puissante et souvent interventionniste dans les affaires allemandes, a fréquemment joué le rôle de cet « autre » par rapport auquel l’identité allemande cherchait à se définir. Des intellectuels comme Fichte ont contribué à forger une identité culturelle et linguistique allemande transcendant les frontières étatiques, posant les bases d’un nationalisme qui allait être ensuite instrumentalisé politiquement. L’unification réalisée par Bismarck en 1871, bien qu’accomplie « par le fer et le sang » et au prix d’une guerre contre la France, représentait l’aboutissement de cette longue aspiration nationale.

Le revanchisme comme moteur

La volonté de « laver l’affront » est un thème récurrent dans l’histoire des relations franco-allemandes, de part et d’autre. Si la France a vécu dans l’attente de la revanche après 1871, la Prusse avait déjà connu ce sentiment après 1806. La rhétorique de Bismarck liant Sedan à Auerstedt, et celle, plus tard, d’Hitler utilisant le même type de références historiques pour justifier ses agressions, illustrent comment la mémoire des défaites passées a été utilisée pour légitimer les conflits présents et futurs. Cette dynamique a entretenu un cycle de violence et de représailles.

L’impact des idéologies totalitaires

Il est crucial de souligner que l’attitude allemande sous le régime nazi (1933-1945) représente une rupture et une perversion radicale des courants nationalistes antérieurs. Le nazisme a certes exploité les frustrations nées du Traité de Versailles et le désir de grandeur nationale, mais il y a greffé une idéologie raciste, antisémite, expansionniste et génocidaire qui a conduit à des crimes d’une ampleur sans précédent. Comprendre comment une nation a pu basculer dans une telle barbarie est un exercice complexe qui dépasse la simple analyse des relations franco-allemandes, mais il est indéniable que le terreau de l’humiliation et de l’instabilité de l’entre-deux-guerres a facilité la prise du pouvoir par Hitler.

L’évolution post-1945 : De la culpabilité à la responsabilité

La défaite totale de 1945, la révélation de l’ampleur des crimes nazis et la division du pays ont marqué un tournant fondamental. En République Fédérale d’Allemagne (Allemagne de l’Ouest), un profond et douloureux travail de confrontation avec le passé (Vergangenheitsbewältigung) s’est engagé, quoique de manière progressive et non sans résistances. L’acceptation de la responsabilité historique pour les crimes du IIIe Reich, la volonté de rompre avec le militarisme et le nationalisme agressif, et l’engagement résolu en faveur de la démocratie et de l’intégration européenne ont caractérisé la politique de la RFA d’après-guerre. Des dirigeants comme Konrad Adenauer ont incarné cette volonté de rédemption et de reconstruction d’une nouvelle identité allemande, pacifique et européenne. La réconciliation avec la France est devenue un pilier central de cette nouvelle orientation, l’Allemagne cherchant à se redéfinir non plus en opposition, mais en partenariat au sein d’une Europe unie.

L’attitude allemande ne peut donc être comprise comme un bloc monolithique. Elle est le produit d’une histoire complexe, marquée par des traumatismes, des aspirations nationales, des dérives idéologiques, mais aussi par une capacité de remise en question et de transformation profonde.

La France, en tant que voisine immédiate et puissance majeure, a constamment joué un rôle, tantôt de modèle, tantôt de rival, tantôt d’adversaire, avant de devenir un partenaire essentiel dans la redéfinition de l’identité et de la place de l’Allemagne en Europe.

8. Leçons d’une histoire partagée : Du traumatisme à la responsabilité commune

L’histoire des relations franco-allemandes, avec ses alternances de conflits sanglants et de périodes de rapprochement, jusqu’à la réconciliation spectaculaire de l’après-Seconde Guerre mondiale, est riche d’enseignements qui dépassent largement le cadre bilatéral. Ces leçons concernent la nature des conflits internationaux, les conditions de la paix et les mécanismes de la coopération entre nations.

La Destructivité du Cycle Humiliation-Revanche : La leçon la plus flagrante qui se dégage de cette histoire est la futilité et le danger extrême du cycle infernal où l’humiliation infligée à une nation sème inéluctablement les germes d’un désir de revanche, conduisant à de nouveaux conflits. De l’écrasement de la Prusse napoléonienne qui a nourri le revanchisme prussien jusqu’à Sedan en 1870, à l’annexion de l’Alsace-Lorraine qui a alimenté le nationalisme français jusqu’en 1914, puis au « Diktat » de Versailles qui a contribué à l’ascension du nazisme et à la conflagration de 1939-1945, chaque affront a préparé le suivant. Cette spirale de violence démontre qu’une paix fondée sur l’humiliation du vaincu est une paix précaire et illusoire.

L’Importance Cruciale de la Volonté Politique et du Leadership Visionnaire : La réconciliation franco-allemande après 1945 n’a pas été le fruit du hasard ou d’une évolution naturelle des mentalités. Elle a été le résultat de décisions politiques courageuses, portées par des leaders tels que Charles de Gaulle et Konrad Adenauer. Ces hommes d’État, malgré le poids des souffrances passées et la méfiance ambiante, ont eu la vision et la détermination de rompre avec la logique de l’affrontement. Leur capacité à dépasser les traumatismes historiques et à proposer un nouveau paradigme de coopération a été déterminante. Cela souligne que la paix et la réconciliation sont avant tout des constructions politiques qui exigent du courage, de la persévérance et une vision à long terme.

Le Rôle de la Mémoire, de la Reconnaissance Mutuelle et du Dialogue : Pour briser le cycle de la haine, il est indispensable d’engager un travail sur la mémoire, aussi douloureux soit-il. Cela implique la reconnaissance des souffrances infligées et subies, et même de ses propres torts. Le discours du général de Gaulle à la jeunesse allemande à Ludwigsburg en 1962, où il reconnut à la fois la grandeur du peuple allemand et les « grandes fautes » de son histoire , est un exemple de cette démarche. Un dialogue honnête et respectueux sur les interprétations divergentes du passé est une condition nécessaire pour construire un avenir commun apaisé. La capacité des nations à dépasser les narratifs de victimisation unilatérale pour s’engager sur la voie du pardon et de la compréhension mutuelle, comme l’illustre la dynamique entre de Gaulle et Adenauer, est une leçon fondamentale.

La Force des Liens Humains, Culturels et Éducatifs : La réconciliation ne peut se limiter à des accords entre gouvernements ; elle doit s’enraciner dans les sociétés civiles. Les initiatives telles que l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ), qui a permis à des millions de jeunes de se rencontrer et de se connaître , la chaîne culturelle ARTE , les innombrables jumelages entre villes et les échanges universitaires ont créé un tissu dense de relations humaines. Ces liens contribuent à déconstruire les stéréotypes, à favoriser l’empathie et à bâtir une compréhension mutuelle qui constitue le meilleur antidote aux préjugés et à l’hostilité. L’investissement dans la jeunesse et l’éducation est un investissement à long terme pour la paix.

L’Intégration Européenne comme Cadre de Paix et de Prospérité Partagée : En inscrivant leur réconciliation et leur coopération dans le projet plus large de la construction européenne, la France et l’Allemagne ont trouvé un moyen de dépasser leurs antagonismes nationaux. L’Union Européenne a fourni un cadre institutionnel permettant de gérer les différends de manière pacifique, de développer des intérêts communs et de mutualiser la souveraineté dans certains domaines. Ce processus d’intégration a transformé d’anciens ennemis en partenaires indispensables, démontrant que la coopération supranationale peut être un puissant vecteur de paix. La stabilité et le progrès de l’Union Européenne sont d’ailleurs intrinsèquement liés à la solidité du couple franco-allemand ; un affaiblissement de ce « moteur » aurait des répercussions significatives sur l’ensemble du continent.

La Nécessité d’une Vigilance Permanente et d’une Adaptation Continue : Les acquis de la réconciliation franco-allemande, aussi solides soient-ils, ne doivent jamais être considérés comme définitifs. Comme le soulignait l’ancien ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. La montée des nationalismes, des populismes et des discours de haine en Europe et dans le monde exige un engagement constant en faveur de l’amitié franco-allemande et des valeurs européennes. La relation doit être constamment entretenue, adaptée aux nouveaux défis et réinventée, comme en témoigne le Traité d’Aix-la-Chapelle de 2019, qui vise à approfondir la coopération face aux enjeux du XXIe siècle. La réconciliation est un processus actif et continu, non un état final.

L’histoire franco-allemande offre ainsi un puissant témoignage de la capacité des peuples à surmonter les haines les plus profondes et les traumatismes les plus sévères pour construire un avenir de paix, de coopération et de prospérité partagée. C’est une leçon d’espoir et de responsabilité pour le monde contemporain.

9. Conclusion : La relation franco-allemande, un héritage en mouvement perpétuel

Au terme de cette analyse de la relation franco-allemande, de l’ère napoléonienne à nos jours, plusieurs constats majeurs s’imposent. Qualifiée pendant des siècles par le sceau de l’« ennemi héréditaire » , cette relation a été le théâtre d’une succession de conflits dévastateurs, d’humiliations réciproques et de revanches sanglantes. De l’écrasement prussien à Iéna et Auerstedt , suivi du sévère Traité de Tilsit , à la défaite française de Sedan en 1870 et l’annexion de l’Alsace-Lorraine par le Traité de Francfort , puis au « Diktat » de Versailles imposé à l’Allemagne en 1919 , et enfin à la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale avec son cortège d’horreurs et la nouvelle humiliation de la France en 1940 , l’histoire franco-allemande semblait enfermée dans un cycle tragique.

L’attitude allemande, au fil de ces épreuves, fut façonnée par un profond sentiment d’injustice et d’humiliation, un désir ardent d’unité nationale et de reconnaissance, qui, instrumentalisé par des idéologies extrémistes, a pu conduire aux pires dérives. Comprendre ces dynamiques, sans jamais justifier l’injustifiable, est essentiel pour appréhender la complexité de ce passé.

Pourtant, cette histoire est aussi celle d’une transformation radicale et exemplaire.

La réconciliation franco-allemande, initiée après 1945 et scellée par le Traité de l’Élysée en 1963 grâce à la vision et au courage de dirigeants comme Charles de Gaulle et Konrad Adenauer , a démontré qu’il était possible de briser la fatalité des antagonismes. Ce rapprochement ne fut pas qu’un acte politique ; il s’est incarné dans une multitude d’initiatives concrètes touchant la jeunesse (OFAJ) , la culture (ARTE) , la défense (Brigade Franco-Allemande) et l’économie, tissant des liens indéfectibles entre les deux sociétés.

Les leçons à tirer de cette histoire sont nombreuses et d’une actualité brûlante. Elles soulignent la toxicité des nationalismes exacerbés et du cycle humiliation-revanche. Elles mettent en lumière le rôle primordial de la volonté politique, du dialogue, de la reconnaissance mutuelle des souffrances et d’un travail de mémoire partagé. Elles prouvent la force des échanges humains et culturels pour bâtir la compréhension et la confiance. Enfin, elles illustrent comment l’intégration dans un projet commun plus vaste, en l’occurrence la construction européenne, peut permettre de transcender les rivalités bilatérales et de forger un destin partagé.

Aujourd’hui, le couple franco-allemand, malgré des divergences occasionnelles et les défis posés par un monde en mutation (montée des populismes, crises économiques, questions de souveraineté européenne), demeure, comme le soulignait la requête initiale, le « moteur de l’Europe ». Le Traité d’Aix-la-Chapelle de 2019 témoigne de la volonté de poursuivre et d’adapter cette coopération unique face aux enjeux contemporains.

La relation franco-allemande n’est pas un acquis figé, mais un héritage en mouvement perpétuel, une responsabilité partagée qui exige un engagement constant pour préserver la paix et promouvoir une Europe unie, démocratique et prospère.

Son parcours, de l’hostilité la plus profonde à l’amitié la plus étroite, reste une source d’inspiration et un modèle pour les relations internationales.

Joël-François Dumont

Sources : European-Security & Revue Défense

- « Les Forces Françaises de Berlin (1945-1994) (2) » — (2025-0927)

- « Berlin-Tegel 1948 : Le coup de génie français » — (2025-0927)

- « Les ambassadeurs de la collaboration » — (2025-0614)

- « 1945-2025 : Berlin se souvient — (2025-0510)

- « Regard numérique sur le passé et vision d’avenir » — (2025-0507)

- « Les 10 camps spéciaux soviétiques en Allemagne de l’Est » — (2025-0506)

- « La libération de Ravensbrück et de Sachsenhausen » — (2025-0505)

- « Le système concentrationnaire nazi » — (2025-0117)

- « Français et Allemands : un devoir de mémoire partagé » — (2023-0906)

- « La relation franco-allemande à l’épreuve du temps (1) » — (2010-0223)

- « L’Europe des patries : le grand dessein de Charles de Gaulle (1) » Ambassadeur Pierre Maillard — (2010-0223)

- « De Gaulle – Adenauer : une communauté de destin (3) : Georg Bucksch, Senior Vice-président, Direction de la Stratégie et du Marketing du Groupe EADS — (2010-0223)

- « Coopération dans le renseignement : “De la plus grande importance (4) » : Ambassadeur Hans Georg Wieck, président du BND (1985-1990) — (2010-0223)

- « Coopération dans le renseignement : “Un domaine privilégié (5) »: GAA François Mermet (2S), ancien DGSE — (2010-0223)

- « L’Eurocorps, traduction d’une volonté politique (8) » : Chef de Bataillon Marie-Laure Barret, ORP de l’Eurocorps — (2010-0223)

- « La brigade franco-allemande en 2010 (9)» : GBR Philippe Chalmel, CDT la brigade-franco-allemande (BFA) — (2010-0223)

- « Le Centre Multimodal des Transports (10) : GBA Philippe Carpentier, CDT le Centre Multimodal des Transports — (2010-0223)

- « Échanges sur la coopération franco-allemande (11) »: Henri Conze, DGA (93-96) et Dr Martin Guddat, directeur allemand de l’Armement (94-98) — (2010-0223)

- « L’aventure européenne : de la défense à l’industrie (12) » : Amiral Alain Coldefy, Conseiller « Défense » du président d’EADS — (2010-0223)

- « Becker : un exemple de PME franco-allemande (13) » : Roland Becker, PDG de Becker Avionics International.— (2010-0223)

Autres sources :

[01] « Délibérer est le fait de plusieurs… Agir est le fait d’un seul (De Gaulle) »: En relisant les mémoires du général de Gaulle et de Winston Churchill, les deux derniers géants de ce siècle pour les Européens, en réécoutant leurs discours, comment ne pas se dire que l’Europe a perdu de grandes occasions de rester la première puissance du monde… — (2023-0126) —

[02] « La bataille d’Austerlitz » — Site Napoléon & Empire. Wikipedia,

In-depth Analysis

From a centuries-old hostility to a foundational alliance, the story of Franco-German relations is a European epic. This article traces the metamorphosis of two « hereditary enemies » into pillars of the European Union. It all begins with Prussia’s humiliation at the hands of Napoleon, sowing the seeds of a vengeful German nationalism. The 19th and the first half of the 20th centuries were marked by incessant conflicts. The War of 1870, World War I, and the « Diktat » of Versailles fueled a cycle of hatred. World War II was the culmination of this spiral of destruction and antagonism.

Yet, after 1945, visionaries like de Gaulle and Adenauer chose reconciliation. The 1962 speech to German youth and the 1963 Élysée Treaty sealed this new friendship. Concrete projects like the OFAJ (Franco-German Youth Office), the ARTE television channel, and the Franco-German Brigade strengthened this bond.

The 2019 Treaty of Aachen came to further solidify this cooperation, which is unique in the world. This spectacular transformation, from deep animosity to a solid alliance, offers a lesson of hope for international relations. It is the story of a political will capable of overcoming the wounds of the past; an example of resilience and of building a shared future on the ashes of division.