Prix François Guizot-Institut de France 2022 attribué le mardi 4 octobre 2022, 18h30, dans la grande Salle des Séances — Allocution de Patrice Gueniffey, Vice-président du jury — Sources : Institut de France et & Association François Guizot —

Sommaire

Monsieur le Chancelier de l’Institut de France,

Monsieur le Président de l’Association François Guizot,

Mesdames et Messieurs les membres du jury,

Mesdames et Messieurs,

Chère Françoise Thom,

Une ample et passionnante traversée de l’histoire russe de l’Ancien Régime à l’ère postsoviétique

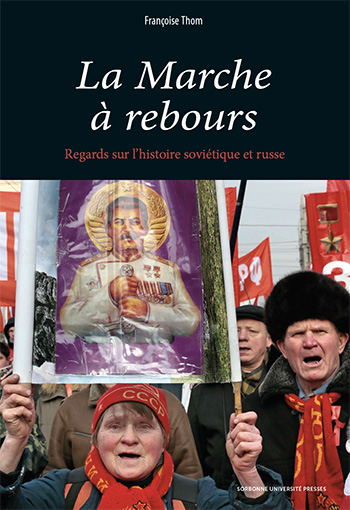

Lorsque je vous ai appelée pour vous annoncer que le jury du Prix Guizot/Institut de France avait couronné votre ouvrage, « La Marche à rebours. Regards sur l’histoire soviétique et russe », vous m’avez dit – ce qui honore votre modestie – que vous deviez certainement cette distinction à la guerre actuelle entre Russie et Ukraine.

Il est probable qu’un jury plus timoré aurait préféré récompenser un ouvrage moins lié à l’actualité. Mais notre jury n’a fait que peser les mérites de ce livre : d’un côté, il a voulu manifester son admiration pour cette ample et passionnante traversée de l’histoire russe de l’Ancien Régime à l’ère postsoviétique ; de l’autre, honorer plusieurs décennies de recherches, dont ce livre représente l’accomplissement. Vous avez bien des titres à l’estime, et même davantage, de vos collègues et de ceux qui vous lisent.

Vous êtes venue à l’Histoire, non par formation ou par vocation, mais pour trouver des réponses aux questions posées par votre long séjour dans la Russie brejnévienne.

Vous faites partie de ces gens qui n’ont jamais succombé à la séduction des idées révolutionnaires

Il y a quelque chose de singulier dans votre biographie intellectuelle. Vous faites partie de ces gens qui, dans votre génération, qui est aussi la mienne, n’ont jamais succombé à la séduction des idées révolutionnaires.

Au début des années 1970, la révolution demeurait pourtant une espérance pour beaucoup de jeunes gens, et même après votre retour, en 1978, elle conservait encore des partisans. Elle était encore très présente dans la vie politique, intellectuelle et universitaire. Certes, L’Archipel du goulag avait été publié en France en 1974.

Malgré cela, certains s’enthousiasmaient encore pour la « libération » de Phnom Penh et le communisme s’efforçait de trouver un second souffle avec les mensonges de « l’eurocommunisme » ou du « socialisme à visage humain ».

Les passions idéologiques de votre époque sont restées sans effet sur vous. Deviez-vous cette immunité au fait que vous aviez reçu une éducation fidèle à la vieille tradition des humanités ? Au fait que vous étiez allée vers la Russie par goût pour sa langue, sa culture littéraire et ses poètes ?

Dans le chapitre de votre livre qui traite des premiers pas de la diplomatie soviétique, vous citez ces mots d’un témoin à propos de Jacques Sadoul que les bolcheviks recrutèrent peu après la révolution d’Octobre : « Il nourrissait une admiration très sincère pour les chefs du bolchevisme. Cette inclination faisait de lui un être très prédisposé à servir de dupe. Il ignorait absolument la langue russe et il était dès lors privé de tous ces moyens de contrôle et de comparaison que procurent les nombreuses conversations particulières. »

Non seulement vous n’éprouviez vous-même aucune admiration pour cette idéologie et ses défenseurs, mais en plus vous maîtrisiez la langue russe, ce qui vous mettait très au-dessus de la jeunesse révolutionnaire d’Occident qui ne comprenait pas plus le russe que l’albanais ou le chinois. Je pense, en évoquant votre itinéraire, à Simon Leys à qui sa connaissance du chinois évita d’être pris au piège du maoïsme.

Sans la rencontre avec Alain Besançon, qui devint votre mentor et votre directeur de thèse, et dont l’œuvre n’a cessé de vous accompagner depuis, peut-être n’auriez-vous finalement pas fait le choix de devenir historienne. Alain Besançon eut la sagesse de vous introduire à l’étude de l’histoire par un thème qui se rapportait au langage et aux usages du discours, bref à la littérature, même dévoyée, puisque vous avez consacré votre travail de doctorat à La Langue de bois, que publièrent les éditions Julliard en 1987.

Le climat intellectuel avait à ce moment beaucoup changé – je parle de la France — : il y eut, entre le début des années 1980 et le milieu des années 1990 une petite fenêtre libérale qui s’est bientôt refermée. Le Regain démocratique, disait Jean-François Revel.

Alain Besançon — Photo La règle du jeu

Dans les archives des pays satellites

Cela n’a pas duré. Mais durant ces années le totalitarisme fut au cœur d’une réflexion de vaste ampleur. Réflexion insuffisante sans doute, puisqu’elle regardait en arrière sans voir – mais le pouvait-on alors ? – le nouveau totalitarisme qui levait comme une mauvaise pâte : la guerre civilisationnelle après l’effondrement des idéologies universalistes. La chute de l’URSS permit pendant quelques années, guère plus, l’ouverture des archives. Vous m’avez raconté que leur accès était en réalité soumis au versement de bakchichs qui dépassaient vos possibilités. Ainsi, tandis qu’historiens et étudiants américains allaient faire provision de photocopies dans les archives moscovites, vous avez fait le détour par la périphérie, explorant les archives en Géorgie, dans les pays baltes et dans différentes républiques de l’ex-URSS. Bien vous en a pris, car votre moisson a été riche : c’est elle qui a nourri l’écriture de votre très grand livre sur Beria, le Janus du Kremlin, paru en 2013. Livre neuf, d’abord, sur les arcanes du Kremlin et les luttes de pouvoir qui suivirent la mort de Staline ; portrait nouveau du personnage, ensuite, trop souvent réduit à une incarnation du fanatisme idéologique ou aux pathologies qu’on lui prêtait ; modèle de biographie, enfin, tenant du début à la fin l’équilibre entre ce que le biographe peut appuyer par des preuves et ce que, par la force des choses, il est contraint d’imaginer.

La cohérence des travaux d’historien

Votre connaissance profonde des mœurs politiques soviétiques vous protégeait contre les hypothèses hasardeuses, et contre cette propension assez répandue chez les historiens à conférer à leur « héros », non seulement plus d’importance qu’il n’en a, mais à lui prêter des convictions ou des idées même lorsqu’il en est dépourvu : votre Beria, cynique, calculateur, habile, fait furieusement penser à Fouché.

Ce Beria, ni psychopathe ni idéologue fanatique, n’en est que plus inquiétant.

Dans La Marche à rebours, figure un portrait de Nicolaï Ejov qui, s’ajoutant à votre monumental Beria, pourrait former le début d’une sorte de tératologie révolutionnaire, un peu du genre de celle que Taine avait esquissée lorsqu’il mettait côte à côte les trois types psychologiques révolutionnaires : le fou, le flibustier et le cuistre.

Françoise Thom — Photo Institut de France

Ce que fait ressortir la lecture en continu de votre livre, c’est la grande cohérence de vos travaux, car à aucun moment on n’a le sentiment de lire une collection d’essais, mais une réflexion sur l’histoire de l’URSS dans laquelle le sort des ex-républiques tient une grande place.

La guerre d’Ukraine

La guerre en cours a au moins un mérite : celui de nous rappeler l’existence de ce qu’on nommait jadis la géographie. Il est certain que 99 % de nos contemporains seraient bien incapables de situer sur une carte la Géorgie ou l’Arménie. Désormais, le pourcentage a certainement un peu baissé s’agissant de l’Ukraine : pas trop tout de même, car le sort de l’Ukraine n’intéresse, à l’Ouest, que dans la mesure de ses possibles répercussions sur nos conditions d’existence.

Néanmoins, les images de blindés, d’immeubles bombardés et de tranchées, si étranges, si anachroniques après 70 années de paix – la guerre dans l’ex-Yougoslavie s’est déroulée dans une indifférence générale – nous rappellent confusément l’histoire tragique qui fut celle de ces « terres de sang » (pour reprendre le titre du grand livre de Timothy Snyder). Nous sentons que ce qui se passe là s’inscrit dans une histoire où les mêmes choses s’étaient déjà passées. Un élément toutefois manque dans la perception des événements et dans leur analyse : le communisme.

C’est précisément le grand mérite de votre livre de réintroduire dans cette histoire de bout en bout tragique un régime, une idéologie, une histoire sans lesquels on ne saurait comprendre, mais qui semblent avoir disparu aussi sûrement que l’Atlantide.

L’effacement du communisme : une des grandes énigmes de la fin du 20e siècle

Il s’agit certainement de l’une des grandes énigmes de la fin du 20e siècle que l’effacement du communisme. La grande passion du siècle dernier s’est subitement éteinte. L’amnésie a été totale, immédiate, irréversible. Entre Hitler et Staline, la mémoire a choisi. Pour les jeunes générations, le communisme est aussi évocateur que la guerre de Cent ans. Les écrivains dissidents qui ont joué un rôle décisif dans la délégitimation de l’idéologie et des régimes communistes sont tombés dans un gouffre mémoriel. Même Soljenitsyne, dont pas un éditeur français ne juge utile de rééditer L’Archipel du goulag, sans parler même du cycle de La Roue rouge. Où sont-ils passés ? Que la Russie poutinienne ne les honore pas, soit, mais l’Occident lui-même les a oubliés. Serait-ce parce que leur anticommunisme ne faisait pas d’eux, pour autant, des admirateurs des sociétés occidentales ?

Je ne crois pas que, dans l’histoire, on rencontre un autre cas d’abolition de la mémoire aussi complet et irréversible que celui dont le communisme a fait l’objet. Ses principes, ses références, se idéaux, sa conception de l’histoire, ses crimes, tout a disparu. Ce qui passait pour la jeunesse du monde est passé directement à l’âge sénile.

La révolution continue de compter des adeptes, et même nombreux, notamment en France ; mais ceux-ci ne partagent plus ni la croyance à la puissance créatrice de l’histoire ni l’universalisme des philosophies de la révolution. Le Wokisme est certainement révolutionnaire, mais sans lien avec la culture révolutionnaire qui fut celle de l’Occident pendant deux siècles : la révolution sans l’histoire, la révolution ramenée à l’individu ou à la communauté de la race ou du genre.

Comment comprendre la Russie post-soviétique

Écrire l’histoire du communisme aujourd’hui, soviétique ou non, c’est comme faire l’histoire des royautés hellénistiques.

Et pourtant ! Comment comprendre la Russie post-soviétique, après les années Eltsine, sans partir de l’expérience soviétique ? Même si l’idéologie a disparu y compris en Russie, l’URSS continue d’une certaine façon : la Russie actuelle est fille de la chute de l’URSS en 1991 et du chaos eltsinien auquel vous consacrez une longue et passionnante analyse. L’idéologie est morte, mais elle a tant façonné les esprits, elle a inculqué tant de réflexes et de représentations qu’elle reste bien vivante. En cela aussi, votre travail est précieux, et pour une autre raison encore : il rappelle combien les idéologies, quelles qu’elles soient, sont mortifères.

Or, s’il y a peu de chances de voir le communisme renaître de ses cendres, d’autres idéologies totalitaires nous menacent : néo-féminisme, écologie apocalyptique, islam. Et dans un monde peuplé d’âmes désarmées, pour reprendre le mot d’Allan Bloom, dans un monde où la chaîne de la transmission a été rompue, les idéologies ont, je le crois, de beaux jours devant elles.

La Russie éternelle

La conclusion de votre ouvrage ramène la Russie, celle de toujours, dans le débat. Vous savez, bien sûr, que le général de Gaulle se refusait à parler de « Soviétiques », estimant que ces soi-disant Soviétiques n’étaient que le visage passager d’une Russie restée elle-même à travers les vicissitudes de l’histoire, et à jamais séparée de l’Occident.

Vous semblez croire que la chute de Poutine pourrait ouvrir un nouveau chapitre dans l’histoire russe, voire lui permettre de connaître des conditions de vie politiques un peu plus libérales. Peut-on réellement espérer pour le peuple russe un avenir différent ?

A mes yeux, le très grand intérêt de votre ouvrage réside précisément dans les liens que vous tissez entre la Russie d’avant, la Russie de toujours, et la Russie d’après : c’est la même, dont le génie est purement « oriental » en dépit des bouffées d’Occident qui parfois s’emparent de ce pays-continent aux frontières incertaines. Les remparts italiens du Kremlin et les façades des immeubles de Saint-Pétersbourg sont des leurres. Empire liquide, disait Michelet, mouvant comme la Rus qui, se déplaçant de Kiev à Novgorod puis à Moscou, a finalement choisi un destin où la mémoire de la Horde d’or l’emporte sur la Hanse qu’aurait pu devenir une Russie constituée autour des marchands de Novgorod.

Le destin de la Russie est scellé de longue date. Jusqu’à aujourd’hui, Ivan le Terrible et l’opritchnina continuent de régner sur la Russie.

La démocratie est-elle un privilège occidental ?

Il faut en convenir : la démocratie est un privilège occidental. De ce point de vue, la Russie n’est pas une anomalie dans un monde qui serait voué à la liberté : au contraire, comme tant d’autres pays elle témoigne du privilège qui est le nôtre, fruit d’une histoire millénaire qui toujours fut ordonnée à la liberté.

Vous ne vous cachez pas derrière la soi-disant neutralité scientifique de l’historien. Vous prenez parti. On comprend très vite, en vous lisant, que vous n’êtes pas une amie de l’ogre russe, et qu’au contraire les petits peuples qui ont le malheur de vivre sur ses frontières ont droit à votre sympathie engagée.

Certains de vos lecteurs ne pourront toutefois se défendre de penser que parfois vous forcez un peu le trait, que vous vous rattachez trop étroitement à cette tradition hostile à la Russie qui remonte aux lettres de Custine et qui trouvent son pendant dans un parti « russophile » aussi excessif dans ses jugements que l’est son antagoniste. L’histoire, vous le savez, ne s’écrit pas en noir et blanc. Notre époque a une fâcheuse tendance à confondre histoire et morale. L’histoire est une zone grise où le bien et le mal ne sont pas toujours, ni même souvent, faciles à distinguer.

Voici un désaccord mineur, chère Françoise. Il n’enlève rien à l’admiration que suscite votre œuvre, portée par une conviction de fer et une science rarement égalée.

Patrice Gueniffey

- Discours de Xavier Darcos, chancelier de l‘Institut de France — (2022-10-04) —

- « Prix Guizot -Institut de France 2022 : And the Winner is… Françoise Thom » : Allocution de Stéphane Coste, descendant de François Guizot et président de l’association François Guizot — (2022-10-04) — English pdf version of Stephane Coste’s speech — « The François Guizot-Institut de France Prize 2022 » — (2022-10-04) —

- « La Russie d’avant, la Russie d’après, c’est la Russie de toujours » — Discours de Patrice Gueniffey & « Russia, Forever the Same ? » — Speech by Patrice Gueniffey, vie-president of the jury — (2022-10-04) —

- « Westerners Have Great Difficulty in Perceiving the Reality of the Totalitarian World » : Speech by Françoise Thom, winner of the Prix François Guizot-Institut de France 2022 — & « La Russie d’avant, la Russie d’après, c’est la Russie de toujours » — (2022-10-04) —

- « Russie : Pouvoir autocratique et logique léniniste: Qui va éliminer l’autre ? » — Réponse de Françoise Thom, lauréate du Prix Guizot-Institut de France — « Westerners Have Great Difficulty in Perceiving the Reality of the Totalitarian World » — Speech by Françoise Thom after she was granted the Guizot Price — (2022-10-04) —

- Voir également : « Françoise Thom, La marche à rebours. Regards sur l’histoire soviétique et russe » par Andreï Kozovoï in Cahiers du Monde Russe 63/3-4 | 2022, 863-866 — (2022-1202) —