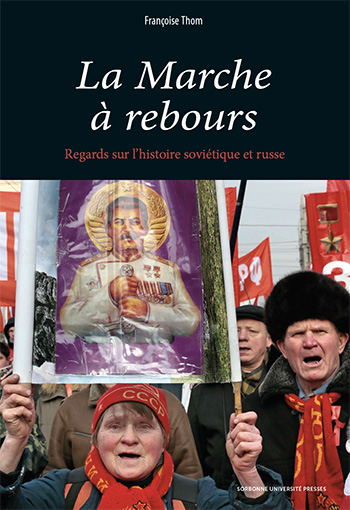

Allocution de Françoise Thom, lauréate du Prix François Guizot-Institut de France 2022 pour son livre La marche à rebours ; regards sur l’histoire soviétique et russe » (Éd. Sorbonne Université Presses), lors de la cérémonie de Remise du Prix dans la grande salle des Séances — Sources : Institut de France et & Association François Guizot — Paris, le mardi 4 octobre 2022 —

Monsieur le Chancelier,

Monsieur le Président de l’Association François Guizot,

Mesdames et Messieurs les membres du jury,

Sommaire

Je vous remercie de l’honneur que vous me faites en accordant le prix Guizot-Institut de France à mon ouvrage La Marche à rebours qui rassemble mes travaux des trente dernières années consacrés à l’histoire de l’URSS et de la Russie post-communiste.

Une intuition du totalitarisme communiste

Je suis arrivée à l’histoire en quelque sorte accidentellement. Ma vocation me portait vers les lettres classiques, particulièrement la littérature et la philosophie grecques. En même temps que ma licence de lettres classiques je préparais une licence de russe. Mon intérêt pour la Russie n’avait rien d’idéologique. La fréquentation des Anciens m’a protégée de l’attirance pour le marxisme dont a été victime ma génération. J’étais fascinée par la culture russe. C’est ainsi que j’ai obtenu une bourse pour des études à Moscou où j’ai finalement passé quatre années de 1973 à 1978. Ces quatre années ont bouleversé ma vie. Un Occidental a beaucoup de mal à percevoir la réalité du monde totalitaire.

De nombreux communistes repentis (par exemple à A. Koestler) ont décrit dans leurs autobiographies à quel point la réalité du système avait mis du temps à percoler dans leur conscience, combien le début de compréhension était décalé par rapport à l’expérience vécue. Cela fut aussi mon cas. C’est le mystère du communisme qui m’a amenée à l’histoire. Comment ce régime, qui faisait du quotidien de ses sujets une interminable suite d’épreuves, qui forçait les gens à vivre dans la peur et le mensonge, les privant d’intimité et d’autonomie, des mille petites joies de l’existence, avait-il pu se mettre en place et surtout comment pouvait-il durer ?

L’emprise de ce système communiste délétère sur la société russe

Je voulais comprendre le communisme, la nature de l’emprise de ce système délétère sur la société.

La décadence de l’URSS brejnévienne était sensible durant ces années. Mais cette URSS armée jusqu’aux dents restait dangereuse: tout comme mes amis russes, je considérais que le communisme menaçait le monde entier. A la fin de mon séjour en URSS j’avais acquis une intuition du totalitarisme communiste. Ma perception était proche de celle des dissidents que je fréquentais, de Soljenitsyne dont j’avais lu l’Archipel du Goulag avec transport. C’était la pitié pour les morts demandant justice. C’était un rejet viscéral, la volonté de faire obstacle à la progression de ce régime dans le monde et dans les esprits. Mais j’étais consciente que l’intensité de la haine que m’inspirait le communisme était un obstacle à la compréhension du phénomène.

Françoise Thom — Photo © Institut de France

J’en discutais avec mes amis russes. Je pensais qu’il fallait combattre ce régime par l’intelligence, le courage seul ne suffisant pas.

Penser le communisme en le plaçant dans une perspective à la fois historique et philosophique

Une fois rentrée en France je me tournai vers la littérature existant sur le communisme.

C’est ainsi que je découvris « Les origines intellectuelles du léninisme » d’Alain Besançon. Cet ouvrage fut pour moi à la fois une révélation et un soulagement. Alain Besançon me semblait avoir réussi ce que j’ambitionnais de faire depuis mes années moscovites sans avoir les outils intellectuels pour y parvenir, penser le communisme en le plaçant dans une perspective à la fois historique et philosophique. Je m’intéressai de plus en plus à l’histoire du communisme et à l’histoire de l’URSS.

Alain Besançon — Photo © DR

Le grand débat entre les « totalitariens » et les « révisionnistes »

A cette époque faisait rage, aux États-Unis et en France, le débat entre les « totalitariens », qui mettaient l’accent sur le parti unique, l’idéologie, la dictature, la terreur, l’entreprise de contrôle total de la société et les « révisionnistes », selon lesquels il fallait étudier la société soviétique, beaucoup plus pluraliste et consensuelle qu’il n’y paraissait au premier abord, au lieu de se focaliser sur le régime.

Ce débat avait aussi des implications sur l’interprétation de la guerre froide : pour les « totalitariens » celle-ci résultait de la nature expansionniste de l’URSS due à l’idéologie marxiste-léniniste ; pour les révisionnistes, Staline avait une politique essentiellement défensive et la guerre froide était imputable à la politique agressive des États-Unis à laquelle Staline ne faisait que réagir au coup par coup.

Je joignis sans hésiter les rangs des totalitariens : leur perception était proche de celle des dissidents soviétiques qui m’avaient ouvert les yeux sur la réalité du communisme.

Les facteurs possibles d’évolution du régime soviétique

L’affrontement entre « totalitariens » et « révisionnistes » me fit déboucher sur la première problématique historique dont les ramifications m’absorbèrent pendant des années.

Durant mes années de séjour en URSS à l’époque de Brejnev, je m’étais souvent interrogée sur les facteurs possibles d’évolution du régime soviétique.

Je n’en voyais point. La société était trop atomisée pour devenir une force influençant la politique du parti. Le système me semblait condamné à pourrir lentement. Je ne concevais pas qu’une force interne puisse y mettre fin.

L’évolution de l’URSS sous Gorbatchev, en même temps que l’ouverture des archives soviétiques, me firent comprendre que j’avais sous-estimé un facteur important : la désaffection des élites communistes à l’égard du régime dont elles étaient pourtant les principales bénéficiaires. Je n’avais pas vu que nombre de communistes souhaitaient devenir propriétaires, disposer sans obstacles et de manière définitive des ressources de l’État auxquelles ils avaient accès.

« La Marche à rebours : regard sur l’histoire soviétique et russe »

Les restrictions de toutes sortes que le Parti imposait à ses membres, y compris aux plus hauts dignitaires, leur pesaient. Ils voulaient voyager, s’acheter des datchas et des appartements, des villas sur la Côte d’Azur, bref, étaler leurs richesses au grand jour.

En réfléchissant sur l’actualité je commençai à remonter en amont. La privatisation nomenklaturiste lancée sous Gorbatchev et qui se poursuivit sous Eltsine découlait de la corruption croissante de l’appareil du Parti sous Brejnev. Il y avait là des facteurs de déstabilisation du régime dont je n’avais pas pris la pleine mesure. Bientôt je creusai jusqu’à Staline et je découvris en Beria un exemple éclatant de cette désaffection, allant jusqu’à une tentative hardie de démantèlement du régime au printemps 1953.

Comment le communisme a t-il pu durer ainsi ?

Ainsi, ayant commencé par me poser la question de savoir comment le régime communiste avait pu durer, je dus finalement me demander pourquoi il était tombé. J’en arrivai à la conclusion que les mécanismes mêmes du système totalitaire avaient fini par le mener à sa perte. Dans le régime communiste, la prise de pouvoir réelle a toujours eu lieu après l’accession au poste de premier secrétaire (seul Andropov détenait le pouvoir réel avant d’accéder au pouvoir nominal). Dans un sens, toute la perestroïka pouvait être réduite à la volonté de Gorbatchev de transformer le pouvoir nominal acquis en mars 1985 en pouvoir réel, exactement comme l’avaient fait avant lui Staline, Khrouchtchev et Brejnev.

C’est d’abord la lutte contre son rival potentiel Ligatchev qui a incité Gorbatchev à vouloir démanteler le Secrétariat du Comité Central, fief de ce dernier, coup fatal dont le parti ne se remettra pas. Ensuite la rivalité avec Eltsine passe au premier plan et Gorbatchev dérive vers les « orthodoxes » du Parti, essayant de freiner les réformes. George Kennan avait observé dès 1946 que l’absence d’un mécanisme de succession était l’un des talons d’Achille du régime soviétique. Le Parti constituant la seule ossature du monde communiste, chaque crise de succession s’est traduite par des secousses profondes dans l’État, l’empire et le mouvement communiste international. La rivalité Trotski/Staline déstabilise le Komintern. Le conflit Béria/Malenkov/Khrouchtchev se traduit par l’insurrection de Berlin en juin 1953, puis l’insurrection hongroise de 1956. A chaque succession on se rapproche du cœur du système : en 1991, lors de la rivalité Gorbatchev/Eltsine, le cœur est atteint. Pour se débarrasser de Gorbatchev, Eltsine est obligé de supprimer le poste de président de l’URSS – et pour cela, le plus simple était de liquider l’URSS. Une fois abandonné le mécanisme de l’élimination physique des adversaires, la logique bolchevique du pur rapport de forces, qui empêchait l’État/Parti communiste de se donner des institutions, ne pouvait qu’entraîner à terme l’anéantissement de l’État, mais pas de la manière prévue par Marx et Lénine.

Le seul régime communiste à survivre intact aujourd’hui est la Corée du Nord, où le problème de la succession a été résolu de manière traditionnelle, non bolchevique, par la création d’une dynastie.

Notre civilisation est fragile

Mon séjour en URSS m’a rendue sensible à la fragilité de la civilisation, sentiment dont ma génération soixante-huitarde est dramatiquement dépourvue. La question qui concentre mes réflexions après l’effondrement du communisme est celle de savoir si le tissu de la civilisation peut se reconstituer lorsque celle-ci a été détruite de fond en comble pendant des générations. La réponse immédiate était que les fondements de l’existence civilisée pouvaient être importés de l’extérieur, copiés comme cela a souvent été le cas en Russie. Mais la civilisation européenne était-elle encore assez forte pour rayonner dans les espaces dévastés par le communisme ?

Qu’avions-nous à proposer, en dehors du multiculturalisme, des techniques de communication et des vaticinations sur l’ «open society»?

La gangstérisation de la classe politique post-communiste n’allait-elle pas précipiter un processus similaire à l’Ouest ?

N’allait-on pas assister à la convergence de deux décadences, de deux barbaries, celle de l’Europe ex-communiste et celle de l’Europe de l’État providence ?

Sept décennies de communisme

Je n’ai jamais partagé l’optimisme de ceux qui croyaient la partie gagnée en 1992. On m’a souvent reproché d’en être restée à l’univers de la guerre froide, d’avoir sous-estimé le changement qui s’opérait en Russie. La vérité est que je n’oubliais pas la société ravagée laissée par sept décennies de communisme, sept décennies de sélection négative, d’avilissement et d’abrutissement systématiques de la nature humaine.

Mon pessimisme n’a cessé de grandir durant les années Eltsine et dès les premières années Poutine : tout simplement parce que je voyais la Russie en historienne, j’étais sensible à des continuités n’apparaissant pas à l’œil nu. Je voyais que les seules structures organisées ayant réussi à se maintenir pendant les années troubles étaient le KGB et les mafias.

Les institutions russes, un décor Potemkine

Les institutions en Russie étaient un décor Potemkine. Les élections étaient truquées. Le parlement servait à procurer l’immunité à des autorités criminelles. Les partis étaient des segments de l’ancienne bureaucratie communiste; la division des pouvoirs n’avait jamais eu lieu : la logique léniniste « qui va éliminer l’autre » inspire l’affrontement entre Boris Eltsine et le Soviet Suprême en 1993 qui se termine par la dissolution du parlement à coups de canon. Le pouvoir restait autocratique, concentré loin des regards dans un petit cercle informel autour du président. Les méthodes par lesquelles il s’exerçait restaient celles du bolchevisme. Et plus le temps s’écoulait, plus le passé devenait présent.

Un pouvoir ne reposant pas sur des institutions est toujours conscient de sa précarité, quel que soit l’appareil policier dont il s’entoure. Il devient paranoïaque.

Les dirigeants russes continuaient à raisonner en termes de « sphères d’influence » et de domination. Pour eux la notion d’équilibre des puissances n’existait pas davantage à l’extérieur que la séparation des pouvoirs n’existe à l’intérieur. Les années Poutine ont fait mesurer la puissance de l’emprise de la vision du monde stalinienne sur les Russes. L’idée de « l’environnement hostile », l’idée que les opposants représentent une cinquième colonne vendue à l’étranger, l’idée que les dirigeants occidentaux complotent le démembrement et le pillage de la Russie, l’idée que seul un régime despotique peut préserver l’État russe – tout cela n’a cessé d’irriguer la redoutable propagande poutinienne. J’ai cherché à éclairer les causes de cette emprise. En même temps j’ai voulu montrer le lien particulier entre politique étrangère et politique intérieure en URSS et dans la Russie post-communiste, les objectifs de renforcement du pouvoir personnel l’emportant toujours sur toute autre considération. Ainsi les développements de politique étrangère doivent toujours perçus à travers le prisme des luttes pour le pouvoir au sein du cercle du Kremlin. Cette imbrication particulière de la politique étrangère et de la politique intérieure subsiste aujourd’hui.

Les maîtres du Kremlin raisonnent en termes de rapport de force

Faute de comprendre les ressorts profonds de la politique russe, les Occidentaux s’exagèrent l’impact de leur action sur la Russie. Et parce qu’ils oublient que les maîtres du Kremlin raisonnent en termes de rapport de force, ils ne se rendent pas compte que les concessions à la Russie sont perçues à Moscou comme un signe de faiblesse et un encouragement à formuler de nouvelles exigences sur un ton toujours plus comminatoire. L’évolution de la politique étrangère russe ne résulte pas d’erreurs commises par les Occidentaux, de prétendues « humiliations » infligées à la Russie après la guerre froide.

Le Kremlin a besoin d’un ennemi extérieur brandi par une propagande véhiculant un nationalisme hystérique pour justifier l’asservissement de la société, faire accepter par le peuple le pillage systématique du pays au profit d’une poignée de privilégiés et forcer les Russes à entretenir l’immense armée parasitaire des « siloviki ».

Avec le recul, se sont dessinées des lignes de forces qui, au-delà de la période soviétique, rattachaient les évolutions de la Russie contemporaine à un passé plus éloigné. La comparaison entre le fonctionnement du pouvoir dans la Russie d’aujourd’hui et celui de l’Union Soviétique, voire de la Russie des tsars, révèle des continuités qui nous aident à mieux comprendre à la fois le régime soviétique et la Russie d’aujourd’hui, y compris la période dramatique que nous sommes en train de vivre.

Les linéaments de l’histoire russe récente – et moins récente – se révèlent : l’irrésistible attraction de la matrice autocratique, qui resurgit comme neuve après chaque période de troubles, la relation étroite entre despotisme et expansion impériale, entre défaite militaire et réformes, la déstabilisation de l’État à chaque succession, la tension entre logique de prédation, volonté d’autarcie et rêve de puissance ; l’éternel conflit entre rationalité économique, repli obsidional et militarisation.

Le philosophe russe Piotr Tchaadaev écrivait en 1830 : « Nous n’avons vécu, nous ne vivons que pour servir de quelque grande leçon aux lointaines postérités qui en auront l’intelligence. » Les vicissitudes de l’histoire russe au XXe et XXIe siècle nous rappellent que les régimes construits sur le mensonge, l’orgueil et l’arrogance, le culte de la force, l’asservissement des populations, le mépris du droit et de la morale commune, quels que soient leurs succès initiaux, finissent par se détruire eux-mêmes.

Portrait de Piotr Tchaadaev

Comme le constatait Machiavel, des princes criminels ont pu rester impunis, voire choyés par la fortune. Mais les régimes qui sont portés par une passion nihiliste, qui s’adonnent à l’hybris et à la joie de la pure nuisance sont tôt ou tard rattrapés par la Némésis.

Françoise Thom

Françoise Thom, agrégée de russe, est maître de conférences (HDR) émérite en histoire contemporaine de Sorbonne Université.

Spécialiste de la Russie, elle a notamment publié Le Moment Gorbatchev (Hachette Pluriel, 1989), Les Fins du communisme (Critérion, 1994), une édition critique des mémoires de Sergo Beria (Plon/Criterion, 1999) ainsi que « La Russie d’Eltsine à Poutine », en postface à l’Histoire de la Russie de Nicholas V.

Riasanovsky (Robert Laffont, 2014).

- Discours de Xavier Darcos, chancelier de l‘Institut de France — (2022-10-04) —

- « Prix Guizot -Institut de France 2022 : And the Winner is… Françoise Thom » : Allocution de Stéphane Coste, descendant de François Guizot et président de l’association François Guizot — (2022-10-04) — English pdf version of Stephane Coste’s speech — « The François Guizot-Institut de France Prize 2022 » — (2022-10-04) —

- « La Russie d’avant, la Russie d’après, c’est la Russie de toujours » — Discours de Patrice Gueniffey & « Russia, Forever the Same ? » — Speech by Patrice Gueniffey, vie-president of the jury — (2022-10-04) —

- « Westerners Have Great Difficulty in Perceiving the Reality of the Totalitarian World » : Speech by Françoise Thom, winner of the Prix François Guizot-Institut de France 2022 — & « La Russie d’avant, la Russie d’après, c’est la Russie de toujours » — (2022-10-04) —

- « Russie : Pouvoir autocratique et logique léniniste: Qui va éliminer l’autre ? » — Réponse de Françoise Thom, lauréate du Prix Guizot-Institut de France — « Westerners Have Great Difficulty in Perceiving the Reality of the Totalitarian World » — Speech by Françoise Thom after she was granted the Guizot Price — (2022-10-04) —

Voir également : « Françoise Thom, La marche à rebours. Regards sur l’histoire soviétique et russe » par Andreï Kozovoï in Cahiers du Monde Russe 63/3-4 | 2022, 863-866 — (2022-1202) —