L’attrait du marché russe, perçu comme un eldorado par les Occidentaux, relève d’un aveuglement stratégique historique. Depuis des siècles, l’Occident s’illusionne en croyant que les échanges commerciaux peuvent intégrer la Russie comme un acteur rationnel et pacifique dans l’économie mondiale.

Or, cette vision est une erreur fondamentale. Pour le Kremlin, de l’époque tsariste à nos jours, le commerce n’est pas une fin en soi, mais un pur instrument de puissance. C’est un moyen d’acquérir technologies et capitaux pour renforcer son appareil militaire et consolider son régime, tout en affaiblissant l’adversaire.

Comme le démontre l’historienne Françoise Thom, la Russie répète inlassablement un « cycle de prédation » : elle attire les investisseurs étrangers pour se moderniser, puis les spolie ou les expulse une fois ses objectifs atteints.

L’Occident, confondant ses propres espoirs avec la réalité russe, a ainsi continuellement financé son propre adversaire. Il n’a jamais compris la stratégie du Kremlin, qui déguise sa quête de pouvoir en coopération économique. Lénine l’avait cyniquement résumé : « Les capitalistes nous vendront la corde avec laquelle nous les pendrons.» NDLR

Dans un essai magistral, Françoise Thom décortique une arme méconnue dans la guerre hybride du Kremlin contre l’Occident, à savoir les échanges économiques. Elle démontre que, dès la fondation de l’État bolchévique, Lénine et les autres dirigeants communistes après lui ont sciemment utilisé l’avidité et la stupidité des Occidentaux pour renforcer la puissance du régime communiste, tout en les privant, tôt ou tard, de leurs profits escomptés. En sera-t-il autrement pour l’administration Trump et les hommes d’affaires américains ? (DeskRussie)

I. L’empreinte léninienne

Sommaire

par Françoise Thom in DeskRussie — Paris, le 7 septembre 2025 —

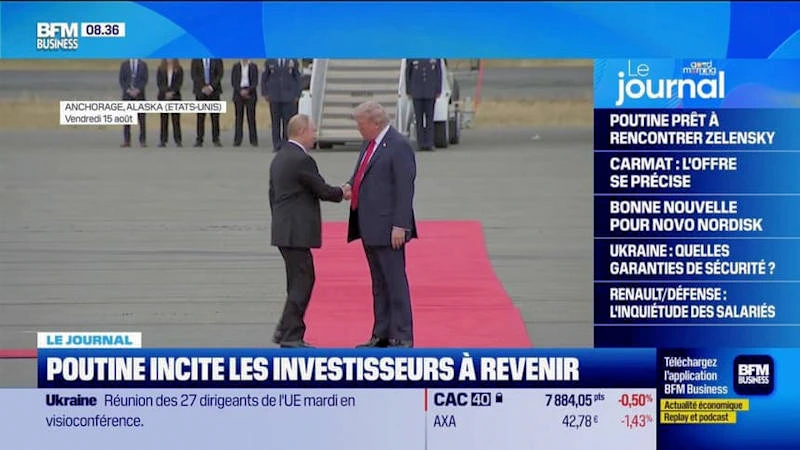

Début mars 2022, le secrétaire d’État américain Marco Rubio s’extasiait sur les « opportunités extraordinaires », économiques et géopolitiques, qui s’offriront aux États-Unis et à la Russie une fois la guerre en Ukraine terminée. Signal important, le 15 août 2025, au moment de la rencontre en Alaska, le président Poutine a signé un décret ouvrant la voie au retour de la société américaine ExxonMobil dans le projet gazier et pétrolier stratégique de Sakhaline-1. Les projets économiques russo-américains d’après-guerre en discussion s’articulent autour de deux secteurs stratégiques : l’énergie et les minéraux rares. Les projets conjoints d’exploration pétrolière et gazière dans la région arctique sont au premier plan. Il est question d’une participation potentielle des États-Unis aux projets de Gazprom PJSC, ce qui pourrait relancer des initiatives en suspens comme Nord Stream 2.

L’implication américaine dans les livraisons de gaz naturel russe à l’Europe représenterait un tournant majeur dans la diplomatie énergétique. Le plus controversé est peut-être le projet de contrôle américain de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, actuellement sous occupation russe. Cette installation, qui produisait 20 % de l’électricité ukrainienne avant la guerre, serait gérée par les États-Unis et sa production électrique serait distribuée à la fois à la Russie et à l’Ukraine.

Le deuxième pilier de coopération potentielle porte sur les terres rares et les métaux critiques, ressources essentielles à la transition énergétique et à la fabrication de matériaux de pointe. La Chine domine actuellement ce secteur, avec 60 % de la production mondiale de terres rares, tandis que la Russie possède d’importantes réserves inexploitées. Un investissement américain dans le gisement russe de Tomtor, en Iakoutie, est présenté comme une opportunité stratégique pour contrer la mainmise chinoise sur ce marché.

Ce gisement contient environ 19 % des réserves mondiales de niobium, un élément essentiel pour les alliages aérospatiaux et les aimants supraconducteurs. Le développement de ce site a été interrompu en 2022 lorsque les sanctions ont bloqué l’accès aux technologies d’extraction occidentales. Des investissements d’infrastructure estimés à 2 milliards de dollars sont nécessaires avant que des opérations à grande échelle puissent démarrer.

Ces perspectives ont tant séduit l’administration Trump qu’elles l’ont conduite à prendre parti pour la Russie dans la guerre russo-ukrainienne et ont contribué à bloquer toute mesure sérieuse susceptible de nuire à Moscou. Or, avant de se lancer à corps perdu dans « le vaste marché russe », les responsables américains feraient bien de se pencher sur les expériences malheureuses répétées de ceux qui se sont laissés piéger par la coopération économique avec la Russie. Une rétrospective historique présentée ici (et dans la partie II à suivre) peut servir d’avertissement à ceux qui prêtent aujourd’hui l’oreille aux sirènes du Kremlin.

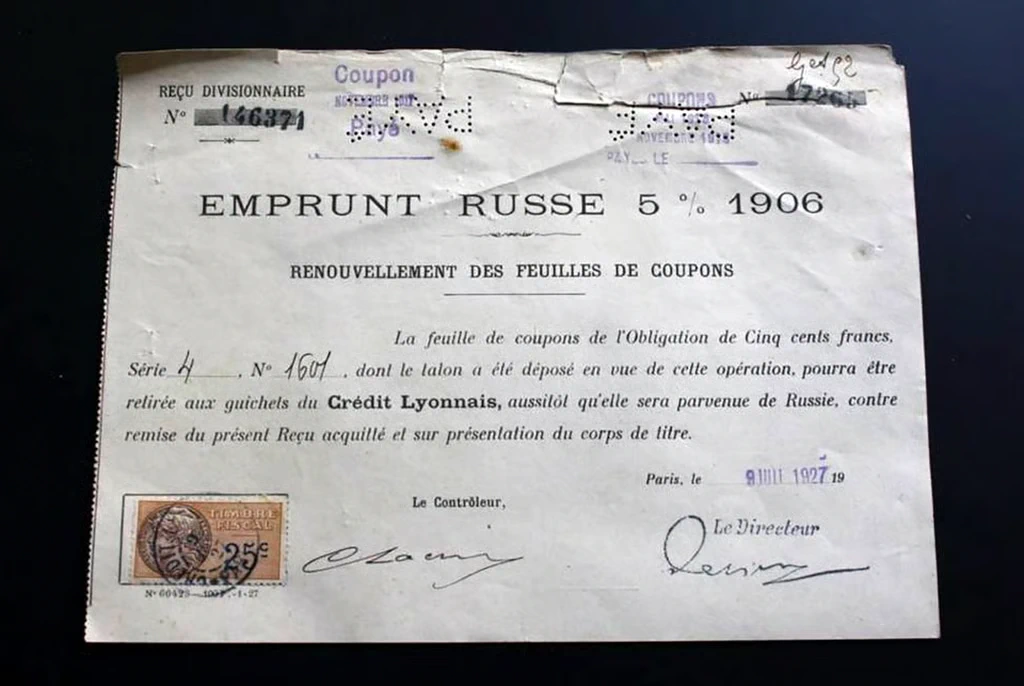

Prélude

À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, dans l’euphorie de l’alliance franco-russe, plus d’un million et demi d’épargnants français, encouragés par les banques et le gouvernement français, investirent massivement dans la dette de l’Empire tsariste, pour un montant colossal de 15 milliards de francs-or. Ces placements, promus par de grandes banques comme le Crédit Lyonnais, offraient des rendements attractifs et étaient perçus comme « sûrs, de tout repos ». Au printemps 1906, au terme d’une campagne de désinformation sur l’état de la Russie menée par une presse vénale, généreusement financée par le gouvernement russe, la France avait prêté 2,2 millions de francs-or à Nicolas II pour le récompenser de s’être engagé sur la voie des « réformes démocratiques.»[01]

Les titres russes pesaient un quart des investissements français hors du pays avant la guerre, et les quatre cinquièmes de la dette publique russe étaient placés à Paris. Au total, les capitaux français ont financé une part substantielle de la modernisation de l’Empire russe, notamment ses chemins de fer, son industrialisation et le développement de son industrie pétrolière à Bakou. En 1914, la France était le premier créancier de la Russie.

En janvier 1918, le gouvernement bolchévique répudia toutes les dettes extérieures contractées par le régime tsariste. D’un seul coup, les économies de 1,6 million de porteurs français, représentant 15 milliards de francs-or, étaient anéanties…[02] Ce fut en France un traumatisme financier et psychologique majeur.

« Nous avons échoué à tirer la Russie de sa folie par la force. Mais je crois que nous pouvons la sauver par le commerce. Le commerce a une influence salutaire… Nous devons combattre l’anarchie avec l’abondance.[03] » C’est en ces termes que le premier ministre britannique Lloyd George justifie sa décision d’abandonner la politique d’intervention armée dans la Russie bolchévique en mars 1920, quand la défaite des armées blanches ne fait plus de doute. Cette phrase résume l’immense malentendu existant entre le Kremlin et les démocraties occidentales dans la conception du commerce et de la coopération internationale. Les Occidentaux s’imaginaient que les chefs bolchéviques recherchaient la prospérité de leurs sujets tout comme les leaders des démocraties. Alors que pour Lénine et ses successeurs au Kremlin jusqu’à aujourd’hui, les échanges économiques n’ont qu’un but : le renforcement de leur pouvoir et la paralysie de l’adversaire occidental – en un mot, l’amélioration de la corrélation des forces en faveur du camp mené par Moscou.

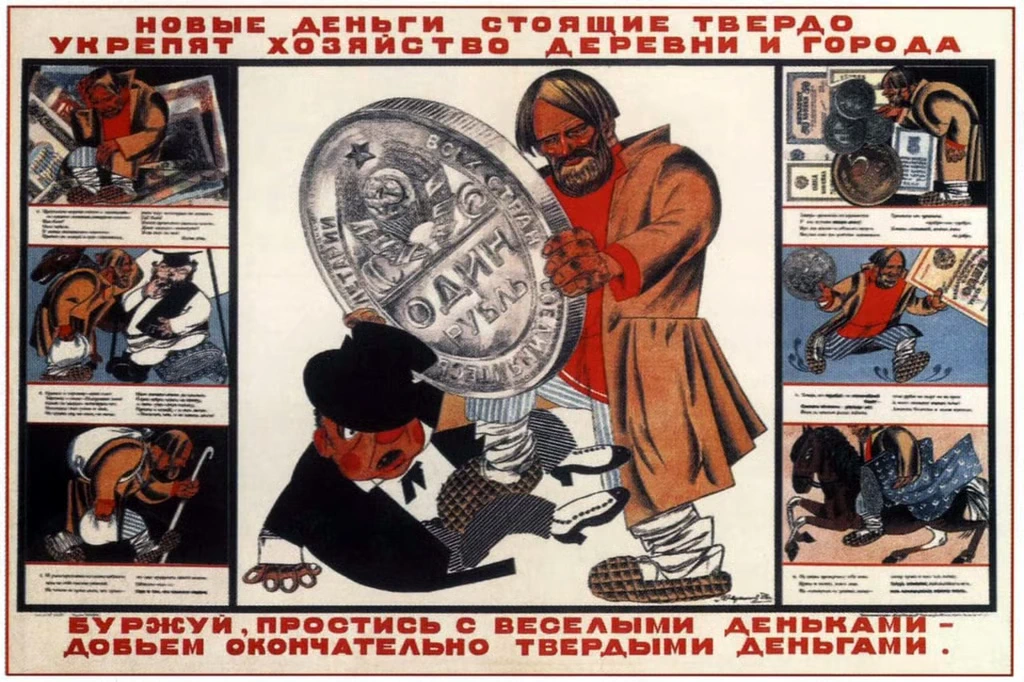

« Exploiter la rapacité des capitalistes » (Lénine)

Les étrangers achètent déjà nos fonctionnaires à grands renforts de pots-de-vin et « exportent les restes de la Russie ». Et ils vont continuer. Notre monopole [sur le commerce extérieur] est un avertissement poli : « Mes chers, le moment viendra où je vous pendrai pour cela. » Les étrangers, sachant que les bolcheviks ne plaisantent pas, prennent cela au sérieux. […] Nous ne pouvons pas commercer librement : ce serait la mort de la Russie. (Lénine, Lettre à Kamenev, 3 mars 1922)

La manipulation des milieux d’affaires est dès les premiers mois du régime de Lénine un levier important dans la politique d’influence russe. Rappelons que la Russie bolchévique est alors dans une position précaire à l’extrême, entre les puissances centrales prêtes à reprendre l’offensive et l’Entente, ulcérée de la défection russe en 1917. Dès le printemps 1918, après les accords de Brest-Litovsk, la tactique de Lénine sera d’intéresser les « impérialistes » des deux camps à la survie du gouvernement bolchévique. La situation est plus favorable aux bolcheviks que l’état de leur économie ne le laisserait penser.

Le comte Mirbach, l’ambassadeur du Reich, estime qu’il faut les soutenir sans regarder à la dépense, car « s’ils tombaient, leurs successeurs travailleraient avec l’Entente à reprendre les territoires qui ont fait sécession, l’Ukraine en premier lieu, et à réviser le traité de Brest…»[04] Pour sa part, l’ambassadeur de France Joseph Noulens est d’avis que la Russie ne peut « sortir du néant que sous l’influence de l’étranger »[05] et donc, « malgré les déceptions que nous a données la Russie, nous ne devons pas abandonner la place, car elle serait prise définitivement par d’autres, sans que nous puissions espérer récupérer un jour les milliards que nous avons exposés…»{06] (3 avril 1918). La hantise des Français est que la Russie bolchévique ne bascule dans la zone d’influence allemande. Il y a bien quelques sceptiques comme Louis de Robien, un diplomate français à Pétrograd, qui note dans son Journal le 14 mai 1918 : « La colonisation de la Russie par les Allemands – comme par nous – me paraît impossible : c’est un terrain mouvant où l’on ne peut rien bâtir de durable »,[07] mais ce sont des voix solitaires.

— Photo Archives du ministère russe des Affaires étrangères —

Lénine décide d’utiliser les capitalistes étrangers pour sauver son régime – la famine et la pénurie sévissent déjà après quelques mois de bolchévisme –, et de brandir l’appât économique pour mieux diviser les « impérialistes ». Devant une Allemagne exsangue à cause du blocus allié, il va faire miroiter le vaste marché russe. Le 15 mai 1918 débutent des négociations pour le rétablissement des relations commerciales germano-russes. Les bolcheviks expliquent qu’ils vont avoir besoin d’un crédit pour s’acquitter de leurs obligations à l’égard des puissances centrales et font miroiter des concessions en Russie. Le 17 mai, Mirbach demande à son gouvernement des sommes supplémentaires « pour renforcer la position des bolcheviks ». Ce sont A. A. Ioffe, l’ambassadeur soviétique à Berlin, et Léonid Krassine, l’expert bolchévique pour les questions économiques, futur Commissaire au Commerce extérieur, qui ont inauguré la pratique soviétique (et post-soviétique) consistant à organiser en lobby dans un pays « bourgeois » les industriels et les banquiers, de manière à être en mesure de bloquer les initiatives du parti hostile à Moscou. Comprenant à merveille la mentalité des hommes d’affaires allemands, Ioffe et Krassine posaient aux « réalistes », laissant entendre qu’ils ne prenaient pas au sérieux les slogans révolutionnaires qu’ils proclamaient en public. Le 7 juillet, ils déclarent que le gouvernement bolchévique était « prêt à renoncer à ses buts utopiques et à mener une politique socialiste pragmatique ».[08]

Ioffe s’est vu confier par Lénine une quadruple tâche :

- neutraliser le parti militaire (Hindenburg et Ludendorff) favorable à l’élimination des bolcheviks, en faisant appel aux industriels et aux banquiers intéressés par « le grand marché russe » ;

- soutenir en argent, voire en livraison d’armes, les forces révolutionnaires en Allemagne ;

- informer les dirigeants du Kremlin sur la situation en Allemagne ;

- semer la zizanie entre l’Allemagne et la Turquie.

Ainsi, sous la couverture du développement d’une coopération économique, les bolcheviks cherchaient à neutraliser l’aile anti-russe du gouvernement allemand, à savoir le haut commandement militaire, très influent à Berlin ; à accélérer la subversion du gouvernement du Reich en finançant les partis révolution-naires ; à espionner le gouvernement allemand ; et à placer les jalons de leur expansion future dans le Caucase en brouillant la Turquie et l’Allemagne. Pour réaliser ce dernier objectif, l’appât sera… le pétrole de Bakou, citadelle du bolchévisme en Transcaucasie, menacée par les Turcs et les Britanniques.

Le 30 juin 1918, Lénine câblait à Staline : « Ioffe nous a informés aujourd’hui que […] les Allemands […] promettent de ne pas laisser les Turcs entrer à Bakou mais ils veulent du pétrole. Ioffe a répondu que nous étions tout à fait d’accord avec le principe du donnant donnant. […] Essayez de transmettre à Chaumian [le chef bolchevik à Bakou] le plus vite possible que nous avons maintenant les chances les plus sérieuses de conserver Bakou…[09] » Le 2 juillet, Ioffe promit à l’Allemagne de lui attribuer un quart de la production de pétrole si Bakou restait entre les mains des bolcheviks , de manière à la désolidariser de son alliée turque. C’était un coup de maître : les bolcheviks avaient persuadé Berlin de se faire l’instrument de leur politique impériale, au point de compromettre l’alliance germano-turque.

Tout en alléchant l’Allemagne par la promesse de contrats juteux, les bolcheviks mettaient en concurrence les puissances centrales et l’Entente pour l’accès au marché russe. Début mai 1918, Lénine fait miroiter aux Américains des concessions en Sibérie orientale, laissant entendre que les États-Unis remplaceraient le Reich comme partenaire économique de la Russie et que l’Allemagne serait affaiblie par cette expansion économique des États-Unis en Russie. Les bolcheviks veulent alors inciter les Américains à neutraliser la menace japonaise en Extrême-Orient et à se détacher de l’Entente.

Après la défaite des puissances centrales, Lénine va multiplier ses tentatives d’acheter l’Entente en l’appâtant par les perspectives du fabuleux marché russe. Le 8 mars 1919, le président Wilson envoie en Russie en mission confidentielle William Bullitt, qui rapporte les propositions de Tchitchérine, commissaire du peuple aux Affaires étrangères : la reconnaissance par la Russie de ses obligations financières (allusion aux dettes de l’empire tsariste, répudiées par Lénine le 21 janvier 1918), la reprise des relations commerciales en échange de la cessation des hostilités en Russie et de l’abandon du soutien occidental aux forces anti-bolchéviques. Les bolcheviks ne cesseront de faire miroiter la possibilité de parvenir à un accommodement sur la question des dettes tsaristes, à condition que les Occidentaux reconnaissent la Russie bolchévique et relancent l’économie russe.

On remarquera que c’est exactement la même politique qui est menée aujourd’hui face à l’administration Trump : offre d’une exploitation conjointe des ressources russes à condition que les États-Unis laissent tomber l’Ukraine, et exploitation de la fixation américaine sur le danger chinois, avec un même double jeu du Kremlin entre Washington et Pékin (Poutine vient d’offrir à Xi des projets conjoints en Arctique, ceux-là mêmes qu’il venait de proposer à Witkoff !). L’autorisation du retour d’Exxon Mobil dans le projet de Sakhaline 1 est assortie de conditions draconiennes imposées par le Kremlin : ExxonMobil devra non seulement fournir des équipements étrangers essentiels au projet, mais aussi œuvrer activement à la levée des sanctions occidentales qui pèsent sur la Russie. Moscou exige qu’ExxonMobil devienne un lobbyiste de la Russie à Washington, utilisant son influence pour modifier la politique étrangère américaine en échange de la restitution de ses actifs. Les efforts d’ExxonMobil devraient être secondés par les entreprises technologiques américaines impliquées dans le projet Arctic LNG 2, ce qui ferait d’elles les bénéficiaires directs de dérogations aux sanctions.

Après l’échec des armées blanches, l’Entente s’oriente vers une politique de « cordon sanitaire ». Clemenceau recommande d’ériger une « barrière de fil de fer barbelé autour de la Russie » afin de l’empêcher de nuire à l’extérieur.[10] Le but des bolcheviks sera alors de casser « le front uni des impérialistes ». En février 1920, Lénine, Trotski, Ioffe et Litvinov multiplient les déclarations à la presse étrangère, vantant les avantages de la paix et du commerce avec la Russie, laissant entendre que les bolcheviks abandonneraient leur politique de subversion en Occident (alors qu’ils sont en train de fomenter la révolution en Allemagne) si les pays de l’Entente cessaient de soutenir les adversaires du régime en Russie soviétique. Radek évoque déjà la « coexistence pacifique » : « Nous pensons que maintenant les pays capitalistes peuvent coexister avec un État prolétarien ».[11] Lloyd George ne demande pas mieux. En mai, Krassine est invité à Londres pour y négocier un traité commercial, au moment où l’Armée rouge prépare sa grande offensive contre la Pologne, prélude à la révolution de toute l’Europe dans l’esprit des bolcheviks.

En juillet 1920, les bolcheviks, se croyant le vent en poupe, attaquent Varsovie. Le 10 août, sous l’influence de Krassine et Kamenev, dépêchés à Londres le 4 août, Lloyd George exclut une aide à la Pologne et recommande à cette dernière d’accepter l’armistice offert par les bolcheviks alors que quelques jours auparavant, il venait de menacer les Soviétiques d’envoyer la flotte britannique dans la Baltique s’ils ne mettaient pas fin à leur avance.[12] Lâchée par l’Angleterre, la Pologne fut sauvée par la France.

« Bâtir le communisme par des mains non communistes » (Lénine)

Lorsque le fameux traité commercial anglo-soviétique est signé le 12 mars 1921, Tchitchérine est aux anges. C’est un « tournant de la politique étrangère soviétique », pavoise-t-il.[13] Moscou fait d’une pierre plusieurs coups. L’Entente est mise à mal, car les Français ont très mal pris l’accord anglo-soviétique, ce dont les bolcheviks se frottent les mains. Une concurrence commence pour la conquête du marché russe. Les Allemands se ruent dans la brèche, signant un accord commercial le 6 mai 1921. La Reichswehr accepte de développer le complexe militaro-industriel soviétique (CMI).

La partie est gagnée pour le régime bolchévique, alors que le pays meurt de faim, ruiné par les réquisitions dans les campagnes. Ce sont les capitalistes qui sauveront la Russie de Lénine. Les étrangers se feront un plaisir de renforcer son secteur de puissance. Grâce à la « coopération économique », elle pourra créer au sein de chaque pays capitaliste un lobby organisé capable de bloquer toute initiative contraire aux intérêts de l’État soviétique. La Russie bolchévique privilégie pour ses commandes les pays enclins à seconder ses objectifs de politique étrangère et les firmes « amies », de manière à motiver l’aile philosoviétique de la bourgeoisie. Elle inscrit ces relations dans un cadre bilatéral qui exclut une action concertée des puissances occidentales contre Moscou. « Nous devons être intelligents, prendre en compte les particularités du monde capitaliste, exploiter la rapacité des capitalistes pour les matières premières, leur extorquer des avantages qui renforceront notre position économique parmi les capitalistes eux-mêmes, si bizarre que cela paraisse », écrit Lénine.[14] Lénine a son capitaliste favori, Armand Hammer, qui fit fortune dans la Russie bolchévique et devint le lobbyiste infatigable du régime soviétique jusqu’à Gorbatchev. L’habile homme a compris les règles du jeu : il a permis à la Tchéka de prendre le contrôle de sa première société15.

À partir de l’été 1921, en pleine NEP, la grande affaire des bolcheviks est d’obtenir des crédits. Pour cela, écrit Krassine à son adjoint Lejava, « nous allons devoir nous laver et nous habiller de façon présentable, et prendre une allure plus européenne. Si nous gardons le même look qu’auparavant, nous n’obtiendrons rien.»[16] Mais la Russie n’a nullement besoin de sacrifier ses principes révolutionnaires pour atteindre ses objectifs. Le 8 novembre 1921, Krassine écrit à Lénine pour le dissuader d’aller trop loin dans les concessions aux Occidentaux : « Le capitalisme mondial se résignera à l’existence du système soviétique s’il est autorisé à participer à l’exploitation des ressources naturelles et de la main d’œuvre de Russie.»[17] La seule concession offerte par les bolcheviks est d’autoriser les anciens propriétaires à prendre à bail leurs entreprises nationalisées et à les faire fonctionner pour le compte du régime soviétique – et encore, en échange d’un crédit important. Désormais, la supériorité économique des Occidentaux cesse d’être un avantage pour eux, au contraire, elle peut être tournée contre le camp occidental et utilisée pour sa division. Tchitchérine le voit fort bien : « L’originalité sans précédent de notre politique tient à ceci que le prolétariat est maître du pouvoir politique et il s’offre les services du capital sans le laisser devenir la classe dominante.»[18] (22 novembre 1921)

Pour revenir à l’actualité, on constate que le Kremlin est en train de briser la solidarité de « l’Occident collectif » en utilisant l’instrument des actifs confisqués, exactement comme les bolcheviks agitaient la vague promesse d’une éventuelle reconnaissance des dettes tsaristes : ceux qui se montrent complaisants à l’égard de Moscou se voient récompensés par la restitution de quelques actifs – en échange bien sûr de concessions infiniment plus sérieuses. L’offre russe d’utilisation par les États-Unis de la flotte russe de brise-glaces à propulsion nucléaire, la seule au monde, pour soutenir le développement de projets gaziers et GNL américains en Alaska ferait du gouvernement américain le client d’une entité étatique russe stratégique. Notons que la Russie multiplie depuis 2009 le nombre de ses brise-glaces afin de renforcer sa position dans le Grand Nord, alors qu’elle lutte pour la domination avec ses rivaux traditionnels dans cette région : le Canada, les États-Unis et la Norvège et, plus récemment, la Chine.

« Nous allons à Gênes non en communistes mais en marchands » (Lénine)

Vers l’automne 1921 prend forme en Occident un nouveau projet, créer une corporation internationale pour la reconstruction économique de l’Europe. L’idée était entre autres de permettre à l’Allemagne de mettre en valeur les ressources naturelles de la Russie et de s’acquitter de la sorte des réparations. Il est convenu de le discuter lors de la conférence qui doit avoir lieu en avril 1922 à Gênes. Les diplomates bolchéviques sont immédiatement mobilisés. Pour Lénine, il n’est pas question de tolérer ce qui ressemble à un « front uni » des capitalistes face à la Russie socialiste. En amont de la conférence, ils se livrent à une campagne bien orchestrée pour diviser les industriels occidentaux. Ils appâtent les Britanniques en proposant un accord avec la Royal Dutch-Shell qui donnerait à cette société l’exclusivité de l’exploitation du pétrole de Bakou. Cette offre met les Britanniques en conflit avec les États-Unis : la Standard Oil avait aussi des intérêts pétroliers dans le Caucase. En Allemagne, ils font appel au très soviétophile lobby de l’industrie lourde afin de neutraliser ceux qui, comme le ministre des Affaires étrangères Rathenau, penchent vers les Occidentaux. À ces fins, ils dépêchent à Berlin Karl Radek et Krassine, qui feront jouer toutes leurs relations dans les cercles militaires, industriels et financiers pour marginaliser l’aile pro-occidentale du gouvernement allemand. Radek fait miroiter la possibilité pour la Reichswehr de contourner les clauses de désarmement du traité de Versailles en produisant des armes et en entraînant ses hommes sur le sol soviétique.

Les Soviétiques iront à la conférence de Gênes, le premier forum international où ils sont invités, avec des intentions très précises formulées par Lénine : « Nous y allons comme des marchands car le commerce avec les pays capitalistes (tant qu’ils ne se sont pas effondrés) nous est indispensable, et nous y allons pour formuler à notre avantage les conditions politiques de ce commerce. »

Les pays occidentaux ne sont pas redoutables car « ils sont atteints de la maladie de la volonté ». Le but est d’empêcher l’émergence d’une solidarité européenne en appuyant les pays hostiles au traité de Versailles : Allemagne et Italie. Lénine recommande de désinformer les Occidentaux en mettant une sourdine aux proclamations idéologiques : « Pas de mots terribles », ordonne-t-il à Tchitchérine le 23 mars. « Il faut exclure la formule selon laquelle notre conception historique considère les guerres mondiales comme inévitables. »

Le travail préliminaire de sabotage de la conférence porte ses fruits : le 16 avril, l’Allemagne et la Russie signent le traité de Rapallo. Ce succès enhardit les dirigeants bolcheviks (« Nous ne devons pas craindre de causer le fiasco de la conférence », câble Lénine à Tchitchérine) et les pousse à faire capoter la conférence de Gênes tout en recherchant d’autres accords bilatéraux. Le traité de Rapallo prévoyait des clauses militaires secrètes : l’Allemagne était autorisée à installer en Russie des camps d’expérimentation de chars, avions et gaz de combat (interdits par le traité de Versailles). En échange, les Allemands s’engageaient à construire des industries d’armement dont la production serait partagée avec la Russie. Le gouvernement soviétique souhaitait attirer les capitaux allemands pour accroître la capacité de défense de l’URSS et autorisa donc la création de bases militaires secrètes sur son territoire.[19] Surtout, les bolcheviks espéraient que le traité de Rapallo empêcherait l’Allemagne d’adhérer à la SDN. Ce traité, et celui de Berlin qui lui succède en avril 1926, sont les leviers par lesquels Moscou espère faire obstacle à l’intégration de l’Allemagne dans le bloc occidental. À la fin de 1923, l’Allemagne était déjà le premier partenaire commercial de la Russie. Un tiers des concessions étrangères en URSS étaient allemandes, et plus de 50 millions de dollars avaient été investis dans ces entreprises. Non seulement les concessionnaires allemands n’ont pas réalisé les bénéfices escomptés en URSS, mais ils ont même fait faillite.

Au total, plus de 350 concessions étrangères contribuèrent à relever l’économie soviétique pendant la NEP. À la fin des années 1920, 80 % des forages pétroliers soviétiques étaient réalisés en utilisant la technique rotative américaine et toutes les raffineries étaient construites par des sociétés étrangères. Grâce à cette transfusion de capitaux et de savoir-faire occidentaux, la production soviétique passa de presque zéro en 1922 à des niveaux d’avant la Première Guerre mondiale en 1928.

« Le renforcement de la position de Staline a stimulé l’esprit de tolérance »[20]

Staline va rompre avec la NEP en 1928-1929. Son but est, dit-il, « l’indépendance économique » de l’URSS.[21] Les investisseurs occidentaux qui s’étaient aventurés en URSS vont se voir expropriés à petit feu. L’éviction des étrangers ne s’est pas faite par un simple décret de nationalisation générale. Staline met en œuvre une stratégie d’asphyxie progressive, combinant pressions bureaucratiques, intimidations et justifications idéologiques. Les entreprises étrangères sont soumises à un harcèlement administratif constant. Des taxes exorbitantes et rétroactives sont imposées, les règles d’import-export modifiées sans préavis, et les syndicats contrôlés par le Parti lancent des grèves et des revendications salariales irréalistes, rendant toute opération rentable impossible. La propagande accuse les spécialistes et ingénieurs étrangers d’être des saboteurs et des espions. Le procès de Chakhty en 1928 impliquant des ingénieurs soviétiques et allemands crée un climat de terreur : tout problème technique pouvait être interprété comme un acte contre-révolutionnaire malveillant, rendant la position des étrangers intenable. Acculées, les entreprises n’avaient d’autre choix que de négocier leur départ dans les pires conditions. Le gouvernement soviétique proposait de « racheter » la concession pour une fraction de sa valeur réelle, présentant cette spoliation comme une transaction commerciale convenue d’un commun accord. Refuser signifiait tout perdre et s’exposer à des poursuites pénales.

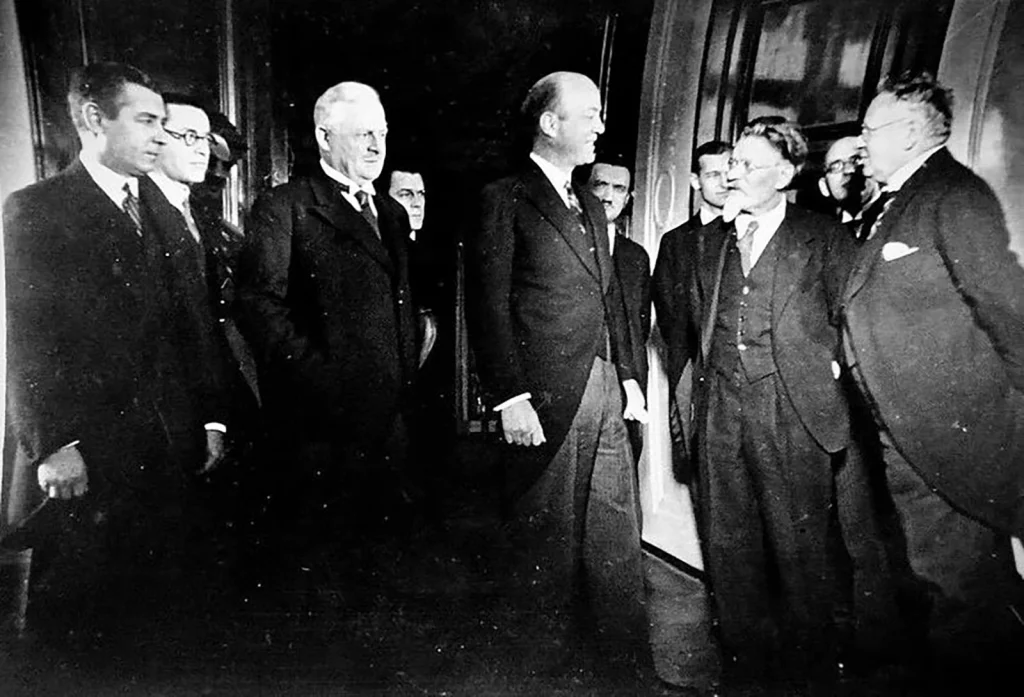

Ces déboires n’instruisirent nullement les industriels occidentaux. Conscient du retard technologique de l’URSS, Staline orchestre un vaste programme d’importation de compétences et de biens d’équipements lorsqu’il lance ses plans quinquennaux d’industrialisation accélérée, afin de se donner une armée capable de conquérir l’Europe. Les Occidentaux se ruent en URSS. Des contrats d’assistance technique, se chiffrant en millions de dollars, sont signés avec de grandes entreprises américaines et européennes. Les fameuses réalisations de l’industrialisation trompetées par la propagande stalinienne sont en réalité le résultat de cette cooptation à grande échelle des milieux d’affaires occidentaux.

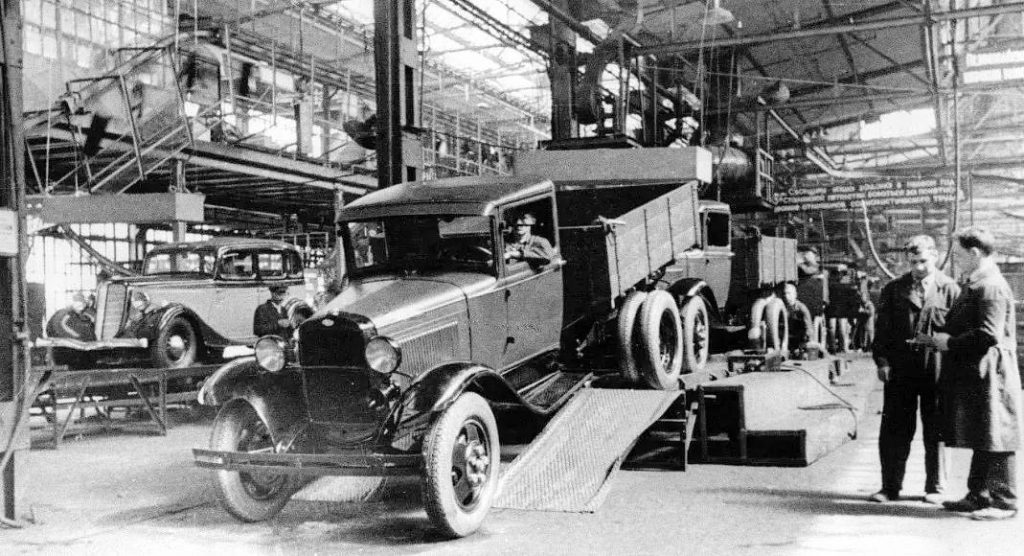

Des géants comme Ford ont joué un rôle pionnier dans la création de l’industrie automobile soviétique, notamment en concevant l’usine de Gorki (aujourd’hui Nijni Novgorod). General Electric a fourni des turbines et des générateurs pour les grands projets hydroélectriques, comme le Dnieprostroï. La société d’ingénierie Albert Kahn, Inc., conçut et supervisa la construction de plus de 520 usines à travers l’URSS entre 1929 et 1932, notamment les usines de tracteurs de Stalingrad et Tcheliabinsk. Des entreprises comme McKee Corporation ont puissamment contribué à la construction de complexes sidérurgiques, à l’image du combinat de Magnitogorsk, symbole de l’industrialisation stalinienne.

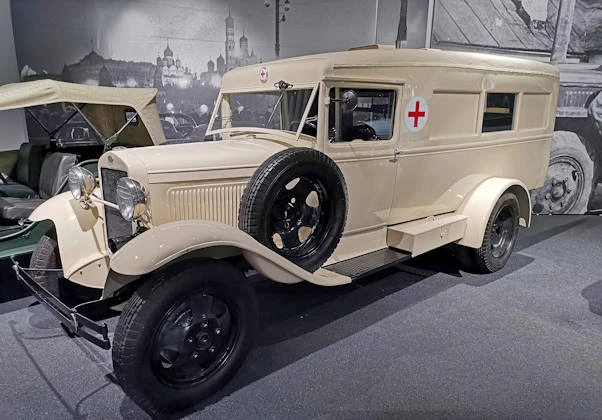

Uralvagonzavod incarne cette industrialisation accélérée : construite entre 1931 et 1936 à Nizhny Tagil, l’usine a d’abord produit des wagons des tracteurs, puis des chars. Son organisation reprend les standards américains, avec des lignes de production inspirées de Ford et des structures dessinées dans l’esprit d’Albert Kahn. L’architecture reflète l’amplitude, la modularité et la robustesse caractéristiques des usines américaines. Parallèlement, l’usine GAZ, issue d’un contrat signé en 1929 avec Ford, fut d’abord alimentée par des kits d’assemblage. Elle permit de produire également les premiers véhicules soviétiques comme la voiture GAZ-A (copie de la Ford Model A) et le camion GAZ-AA (copie du Ford- AA).

Ces projets témoignent du transfert massif de savoir-faire américain vers l’URSS. La coopération entre Ford et la Russie remonte à 1909, avec l’importation de nombreux tracteurs et camions. Dans les années 1910 et 1920, des dizaines de milliers de véhicules Ford furent introduits, comblant le retard industriel soviétique. En attendant le premier plan quinquennal de 1928 qui intégra la création d’une industrie automobile nationale, qui s’appuya largement sur ces partenariats américains.

Des milliers d’ingénieurs, de techniciens et d’ouvriers qualifiés, principalement américains, mais aussi allemands, britanniques et d’autres nationalités, ont été attirés en URSS. Fuyant la Grande Dépression qui sévissait en Occident ou animés par des convictions communistes, ils ont apporté une expertise pratique indispensable sur les chantiers et dans les usines, formant une nouvelle génération de cadres techniques soviétiques. Leur sort fut souvent tragique. Nombre d’entre eux furent arrêtés par le NKVD. Leurs passeports étant confisqués à l’arrivée, ils ne pouvaient quitter le pays. Accusés de « sabotage », ils furent condamnés à de lourdes peines de prison, déportés dans les camps du Goulag, ou simplement exécutés.

Ayant pressé les étrangers comme des citrons, Staline jugea qu’il n’en avait plus besoin à partir du milieu des années 1930. En 1933, six ingénieurs britanniques de la société Metropolitan-Vickers, qui travaillaient sur des projets électriques, furent arrêtés et accusés de sabotage et d’espionnage lors d’un procès-spectacle à Moscou. L’intervention diplomatique britannique permit leur libération et leur expulsion, mais l’affaire marqua le début de la fin pour les experts étrangers.

On remarquera que Staline s’était résigné à ce recours de grande ampleur aux étrangers parce qu’il était en train de jeter les bases du complexe militaro-industriel soviétique. Le partenaire étranger sera toujours jugé à l’avenir à sa disposition à renforcer le secteur de puissance de l’URSS (puis de la Russie).

En octobre 1933, Litvinov, le commissaire du peuple aux affaires étrangères, confie à Hervé Alphand, ambassadeur de France : « Nous avons toujours reproché à l’Allemagne le fait qu’elle ne se préoccupait que du renforcement des relations entre nos deux pays et pas du renforcement de notre position internationale. Nous espérons que la France sur ce plan mènera une autre politique.» 22] En 1936, alors que le nouvel ambas-sadeur de France, Robert Coulondre, remet ses lettres de créance au président Kalinine, celui-ci lui rappelle qu’un accord « est destiné à renforcer la puissance défensive des parties signataires ». Or les Soviétiques n’ont encore rien obtenu « dans le domaine des fournitures intéressant la défense nationale ». Cependant, l’industrie allemande offre à l’URSS de lui livrer à crédit tout le matériel qu’elle voudra, « même des armes », précise Litvinov.[23]

Vers la même date, les Soviétiques mettent comme condition à la discussion d’un nouveau crédit allemand le consentement du Reich à des commandes militaires de l’URSS. C’est d’ailleurs la promesse de transferts de technologie militaire qui poussera Staline à choisir l’entente avec Hitler en 1939.[24]

« Rallier les élites économiques européennes influentes au moyen de la coopération »

Durant les années 1960, Samuel Pisar, le conseiller économique du président Kennedy, développe sa théorie d’une « convergence » de l’URSS avec les démocraties grâce aux échanges qui, croit-on, constituent un instrument important pour garantir la paix. Nous revenons aux illusions de Lloyd George évoquées plus haut. Celles-ci sont partagées par nombre de dirigeants européens, tel le chancelier Helmut Schmidt (« Wandel durch Handel », le changement par le commerce, dit-on en RFA) et Valéry Giscard d’Estaing.

Vers 1966, le camp occidental semble manifester des tendances centrifuges prometteuses pour Moscou. Les États-Unis sont enlisés dans la guerre du Vietnam. La France sort du commandement intégré de l’OTAN ; en RFA, on s’oriente vers l’Ostpolitik. Moscou va rechercher la détente à la fois avec les États-Unis et les pays européens, pour des raisons différentes. Avec les États-Unis parce qu’elle veut stabiliser sa sphère d’influence en Europe de l’Est. Avec l’Europe pour obtenir la reconnaissance des frontières d’après-guerre, pour encourager les tendances centrifuges au sein de l’OTAN et notamment pousser la RFA vers le neutralisme ; et pour obtenir les avantages économiques et politiques du commerce Est/Ouest, tout en créant une dépendance énergétique de l’Europe à l’égard de l’URSS. À Washington, on espérait qu’en échange d’avantages économiques, l’URSS influencerait le Nord-Vietnam de manière à l’amener à un accord avec Washington qui permettrait aux États-Unis de sauver la face. En URSS, l’économie allait de mal en pis. L’importation de technologies et de savoir-faire occidentaux était une nécessité vitale pour la survie et la modernisation du régime et, surtout, pour la réalisation de l’immense effort d’armement entrepris de 1965 à 1970. Brejnev escomptait que la détente lui apporterait d’énormes gains économiques sans que l’URSS ait à sacrifier ses ambitions mondiales.

Un document trouvé dans les archives est-allemandes, daté du 26 avril 1968, au début de la détente, définit les grandes lignes de la stratégie européenne de l’URSS à long terme : « éliminer l’anti-soviétisme et l’anti-communisme grâce à l’extension graduelle des relations politiques, technologico-scientifiques et culturelles ; réduire l’influence américaine et ouest-allemande. Pour ce faire, l’URSS doit […] rallier les élites économiques européennes influentes au moyen de la coopération. »

À partir de 1969, l’Ostpolitik du chancelier ouest-allemand Willy Brandt s’efforce de normaliser les relations avec l’Europe de l’Est.

Le commerce Est/Ouest fut massive-ment soutenu par une vague de crédits octroyés par les banques et les gouvernements occidentaux, d’où un endettement exponentiel. La RFA a utilisé la finance comme un instrument au service de sa puis-sance industrielle. Ses banques se sont principale-ment concentrées sur le financement des exportations de l’industrie allemande, faisant de la RFA le premier fournisseur occidental de l’URSS.

Willy Brandt

— Photo Bundesarchiv —

La France a alloué des crédits pour des raisons idéologiques : elle espérait faire de l’URSS une “puissance d’équilibre” face aux États-Unis. Encouragées par l’État dans le cadre de la politique d’indépendance gaulliste, les banques françaises se sont massivement engagées dans des crédits préférentiels et des opérations purement financières, devenant des créanciers majeurs de l’URSS pour s’attirer les bonnes grâces de Moscou. La France n’y trouva aucun avantage économique probant, vu ses piètres performances commerciales. Du côté soviétique, les échanges financés par le crédit visaient avant tout à acquérir le savoir-faire, notamment les technologies dites « à double usage » (dual-use), c’est-à-dire ayant des applications à la fois civiles et militaires, les équipements et les usines nécessaires pour combler son retard technologique pouvant faire perdre à l’URSS la course aux armements.

Le transfert de technologie a emprunté divers canaux, allant de l’achat de licences et de brevets à l’importation d’équipements de pointe. La méthode la plus spectaculaire fut la construction d’usines complètes « clé en main » par des entreprises occidentales, qui implantaient en URSS non seulement le matériel mais aussi l’ingénierie, les processus de production et la formation du personnel.

Par exemple, l’accord VAZ-Fiat (1966) portait sur la construction d’une gigantesque usine automobile dans une ville nouvelle, Togliatti (du nom du secrétaire général du Parti communiste italien).

Le constructeur italien Fiat fournit un transfert de technologie quasi intégral : les plans de son usine moderne de Mirafiori, la formation de milliers d’ingénieurs et d’ouvriers soviétiques, et la licence de production de son modèle Fiat 124, devenue Jigouli en URSS.

Un autre projet colossal fut la construction de l’usine de camions KamAZ sur la rivière Kama. Ce projet a impliqué un large consortium d’entreprises occidentales, notamment américaines et françaises (dont Renault), et a été financé en partie par des crédits occidentaux.

Ce cas illustre parfaitement l’ambiguïté des transferts, car les camions KamAZ, bien que conçus pour un usage civil, sont rapidement devenus la plateforme de base pour de nombreux systèmes d’armes soviétiques, notamment des lance-roquettes mobiles. Dans le domaine de l’informatique, malgré des contrôles stricts, des ventes ont été réalisées par des entreprises occidentales, alors que l’URSS accusait un retard technologique d’au moins cinq ans et qui ne cessait de se creuser.

Le développement des échanges économiques financés par l’Occident fut une aubaine pour les dirigeants du Kremlin car elle leur ôta les soucis de l’intendance et leur donna les moyens de se concentrer sur le renforcement de leur potentiel militaire. La concentration de ressources dans le CMI permit à l’URSS d’atteindre une « quasi-parité » avec les États-Unis dans de nombreux domaines d’armement (missiles balistiques, aviation de combat, sous-marins nucléaires). Ainsi le commerce Est/Ouest a indirectement subventionné un effort militaire soviétique colossal que l’économie du pays, laissée à elle-même, n’aurait pu soutenir : ce dont nous payons le prix aujourd’hui, puisque c’est avec les stocks d’armes accumulés durant ces années que Poutine est en train de ravager l’Ukraine.

Mais le commerce Est/Ouest avait d’autres avantages aux yeux des dirigeants du Kremlin: il sapait la solidarité occidentale. Sous la pression des Européens avides de décrocher des contrats en URSS, les listes du COCOM, l’organisme chargé depuis 1950 de faire l’inventaire des produits et des technologies dits « stratégiques » dont l’exportation vers le bloc communiste était interdite ou soumise à une autorisation stricte, furent assouplies. Le dispositif d’embargo faisait eau de toutes parts, suscitant d’acrimonieuses querelles transatlantiques pour la plus grande joie du Kremlin.

Au début des années 1980, le gazoduc Sibérie-Europe a été l’occasion d’un affrontement politique et économique majeur au sein de l’alliance occidentale, opposant de manière spectaculaire les États-Unis à leurs alliés européens. Pour l’Union Soviétique, l’enjeu était colossal : le gazoduc devait lui assurer une source stable et massive de devises fortes, indispensables pour financer ses importations de céréales et de technologies et pour soutenir une économie à bout de souffle. À terme, la dépendance de l’Europe à l’égard du gaz russe allait nécessairement aboutir à un basculement dans l’orbite du Kremlin, escomptait-on à Moscou. Les pays d’Europe de l’Ouest, notamment la RFA, la France et l’Italie, persuadés que l’interdépendance économique rendrait la guerre « matériellement impossible », pouvaient difficilement résister aux incitations économiques, le projet représentant des milliards de dollars de contrats pour leurs industries de pointe (turbines à gaz, stations de compression, tubes en acier spécial). Face au front uni des Européens, l’administration Reagan fut contrainte de reculer. En 1982, elle annonce la levée des sanctions introduites après l’intervention soviétique en Afghanistan.

Pour ceux qui s’étaient imaginé que le commerce Est/Ouest serait un nouveau Klondike, le réveil fut brutal. Les investisseurs occidentaux se sont heurtés à l’absence de discipline financière des entreprises soviétiques, habituées à être renflouées par l’État, aux retards de paiement et à des renégociations unilatérales de contrats. De quoi semer des doutes sur la « théorie de la convergence » si populaire en Occident. On s’aperçoit que, comme toujours, l’autocratie russe cherchait à absorber la technologie occidentale sans pour autant adopter les institutions libérales sur lesquelles repose l’économie de marché.

La crise éclate au grand jour en mars 1981, lorsque la Pologne se déclare incapable de rembourser sa dette et demande un moratoire à ses créanciers occidentaux. Elle est suivie par la Roumanie en juin 1982, puis par la Hongrie et la Yougoslavie qui ont frôlé la faillite. Les banques occidentales qui avaient prêté massivement accusent le choc. Elles s’aperçoivent que le débiteur finit par tenir son créancier. En même temps, les Occidentaux se rendent compte que l’URSS a profité de la détente pour se livrer à un espionnage à grande échelle. Le 24 avril 1974, Günter Guillaume, l’un des collaborateurs les plus proches du chancelier Willy Brandt, est démasqué en tant qu’espion de la RDA. Des institutions comme la Chambre de commerce franco-soviétique, censées promouvoir les échanges, servaient aussi de canaux d’information et de points de contact pour les opérations de renseignement économique.

En fin de compte, l’afflux des crédits et des technologies occidentales ont fourni au régime communiste un sursis de quinze ans. Quand on pense aux dégâts moraux causés par l’ère Brejnev, au développement du cynisme, de la violence, de l’immoralisme qui marque ces années caractérisées par une frénésie d’acquisitions matérielles, l’on ne peut s’empêcher de penser qu’il eût mieux valu que le régime s’effondre à la génération précédente. Au lieu de cela, il achève de pourrir sur pied au point que le mal sera fatal lorsqu’on s’avisera d’y porter remède.

Le « reset », c’est-à-dire l’oubli volontaire de l’expérience acquise à grand prix dans le passé, semble être la règle dans les relations entre la Russie et les pays occidentaux.

À peine Gorbatchev fait-il mine d’instaurer un « socialisme à visage humain » que c’est de nouveau la ruée : cette fois, clame-t-on, « il faut aider Gorbatchev ». Résultat : le 4 décembre 1991, l’URSS suspend le paiement de sa dette, d’un montant de 70 milliards de dollars. L’Europe supporte plus de 75 % de cette dette, soit plus de 52,5 milliards. L’Allemagne en supporte 36 %, la France 10 % (41,3 milliards de francs), l’Italie 7 %, la Grande Bretagne 5 %, le Japon 2,5 %, les États-Unis 1,25 %. Au premier décembre 1991, au moins 25 milliards de dollars avaient été sortis d’URSS par des filières clandestines. Une fois de plus, le contribuable français y est de sa poche : il paie plus de la moitié des créances françaises sur l’URSS, soit plus de 20 milliards de francs, 1379 francs par an par contribuable.

Ainsi, les Occidentaux ont tenu à bout de bras l’économie soviétique durant toute la période communiste. Aujourd’hui, les dirigeants russes évoquent avec nostalgie le Lend-Lease (prêt-bail) accordé à l’URSS par Roosevelt pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui permit de nourrir les Soviétiques, de renforcer leurs capacités militaires et, finalement, d’établir le contrôle de Staline sur la moitié de l’Europe.

C’est au fond ce modèle qui est proposé à l’administration Trump aujourd’hui : au Kremlin on a compris que, sans l’appui des États-Unis, la réalisation de l’hégémonie russe sur tout le continent européen est impossible. Ce qui est nouveau, c’est que les États-Unis semblent désormais partager avec la Russie la conception de l’économie comme instrument de domination des plus faibles.

La nature des projets discutés avec Witkoff dessine indiscutablement en pointillés un projet de condominium russo-américain sur l’Europe.

Françoise Thom

Notes

[01] Notons que les Soviétiques renoueront avec cette pratique. Ainsi Litvinov câble à Staline le 31 mars 1937 : « Les possibilités [d’influence de l’opinion publique] sont particulièrement grandes en France. Là-bas on peut acquérir de l’influence sur tous les journaux, et même sur des journaux aussi hostiles à notre égard que Le Matin. Le seul problème, c’est l’argent. » Cf. Sabine Dullin, Des hommes d’influence, Payot 2001, p. 212.

[02] Les associations de porteurs se livrèrent à une longue et vaine bataille pour obtenir réparation. Ce n’est qu’en 1997, près de 80 ans plus tard, qu’un accord a été signé entre Paris et Moscou, prévoyant une indemnisation largement symbolique et ne couvrant qu’une infime fraction des sommes perdues. Moscou était alors aux abois et avait un besoin urgent de nouveaux financements étrangers.

[03] Cité in : Michael Hopkins (éd.), Cold War Britain, 1945-1964, Palgrave 2003, p. 11.

[04] Câble du 13 mai 1918. Cité in : Zbyněk Anthony Bohuslav Zeman (éd.), Germany and the Revolution in Russia, 1915-1918, Oxford University Press, 1958, p. 124.

[05] Cité in : Joseph Noulens, Mon ambassade en Russie soviétique, Plon 1933, t.2, p. 53.

[06] Cité in : Joseph Noulens, op. cit., t.2, p. 59.

[07] Louis de Robien, Journal d’un diplomate en Russie, Vuibert, 2017, p. 308.

[08] Cité in : Richard Pipes, The Russian Revolution, Vintage Books NY, 1991, p. 623.

[09] Cité in : I.I. Minc (éd.), Pobeda sovetskoï vlasti v Zakavkazie, Tbilissi, 1971, p. 308.

[10] George A. Brinkley, Allied Intervention in South Russia, University of Notre Dame Press, 1966, p. 209.

[11] Cité in : Edward Hallett Carr, The bolshevik revolution, vol. 3, Penguin Books, 1984, p. 166.

[12] Martin Guilbert, Churchill, London, 1991, p. 423-424.

[13] Cité in : Edward Hallett Carr, op.cit., vol. 3, Penguin Books, 1984, p. 289.

[14] Cité in : Edward Hallett Carr, The bolshevik revolution, vol. 3, Penguin Books, 1984, p. 277.

[15] Edward Jay Epstein, The Secret History of Armand Hammer, Random House, 1996.

[16] Cité in : G.M. Alexeev, « S.S. Khromov : Leonid Krasin », Otetchestvennaïa Istoria, n°1, 2003, p. 183.

[17] A. Kvachonkine (éd.), Bolchevistskoïe roukovodstvo. Perepiska 1912-1927, Moscou, 1996, p. 215.

[18] A. Kvachonkine, op.cit., p. 224.

[19] P. V. Makarenko, « Koursom Rapallo: SSSR i Guermania v 1922-1927 gg. », Voprossy istorii, n° 10, Octobre 2011, p. 29-45.

[20] Citation de Louis Fischer, 28 octobre 1933, cf. Europe Nouvelle, n° 821, p. 1060.

[21] Cité in : Sabine Dullin, Des hommes d’influence, Payot, 2001, p. 33.

[22] S. Dullin, op. cit., p. 199.

[23] Robert Coulondre, De Staline à Hitler, Perrin, 2021, p. 54.

[24] L. A. Bezymenski, « Sovetsko-guermanskie dogovory 1939

Voir également :

- ‘Economic Relations, an Underestimated Weapon in the Kremlin’s Hybrid War against the West – I. The Leninist Imprint‘ » in Desk Russia — (2025-0911) —

- « Les échanges économiques, une arme méconnue dans la guerre hybride du Kremlin contre l’Occident (1) L’empreinte léninienne » in Desk Russie — (2025-0907) —

- „Wirtschaftsbeziehungen als verkannte Waffe im hybriden Krieg des Kremls gegen den Westen (1) Das leninistische Erbe“ — (2025-0907) —

In-depth Analysis:

In a masterful essay, Françoise Thom dissects a little-known weapon in the Kremlin’s hybrid war against the West: economic exchanges. She demonstrates that, from the founding of the Bolshevik state, Lenin and the communist leaders who followed him deliberately exploited the greed and stupidity of Westerners to strengthen the power of the communist regime, while sooner or later depriving them of their expected profits. Will it be any different for the Trump administration and American businessmen? (DeskRussie)

The appeal of the Russian market, perceived as an El Dorado by Westerners, stems from a historical strategic blindness. For centuries, the West has deluded itself into believing that trade can integrate Russia as a rational and peaceful player in the global economy.

However, this vision is fundamentally flawed. For the Kremlin, from the Tsarist era to the present day, trade is not an end in itself, but a pure instrument of power. It is a means of acquiring technology and capital to strengthen its military apparatus and consolidate its regime, while weakening its adversaries.

As historian Françoise Thom demonstrates, Russia tirelessly repeats a “cycle of predation”: it attracts foreign investors to modernize, then plunders or expels them once its objectives have been achieved.

The West, confusing its own hopes with Russian reality, has thus continually financed its own adversary. It has never understood the Kremlin’s strategy of disguising its quest for power as economic cooperation. Lenin cynically summed it up: “The capitalists will sell us the rope with which we will hang them.”

- ‘Economic Relations, an Underestimated Weapon in the Kremlin’s Hybrid War against the West – I. The Leninist Imprint’ in Desk Russia — (2025-0911) —

- « Les échanges économiques, une arme méconnue dans la guerre hybride du Kremlin contre l’Occident (1) L’empreinte léninienne » in Desk Russia — (2025-0907) —

- „Wirtschaftsbeziehungen als verkannte Waffe im hybriden Krieg des Kremls gegen den Westen (1) Das leninistische Erbe“ — (2025-0907) —

- ‘Cesspool and chaos: the Russian connection in the Epstein Affair’ in Desk Russia — (2025-0730) —

- « Le cloaque et le chaos : la Russian connexion de l’affaire Epstein » in Desk Russie — (2025-0728) —

- „Die Kloake und das Chaos: Die russische Verbindung der Epstein-Affäre“ — (2025-0728)

- « Клоака і хаос: російський зв’язок у справі Епштейна » — (2025-0728) —

- « La paille et la poutre : une réponse européenne aux idéologues trumpo-poutiniens » in Desk Russie — (2025-0708) —

- ‘The Pot Calling the Kettle Black: A European Response to Trump and Putin Ideologues’ in Desk Russia — (2025-0708) —

- ‘A Disaster of the First Magnitude’ in Desk Russia — (2025-0706) —

- ‘Toward a Putin–Trump Pact? in Desk Russia — (2025-0430) —

- « Vers un pacte Poutine-Trump ?» in Desk Russie — (2025-0429) —

- ‘Russia’s Plan for the United States’ in Desk Russia — (2025-0413) —

- « Le projet russe pour les États-Unis » in Desk Russie — (2025-0329) —

- « Vladimir Putin’s Twofold Revenge’ in Desk Russia — (2025-0304) —

- « La double vengeance de Vladimir Poutine » in Desk Russie — (2025-0303) —

- ‘The Lessons of Trumpism for Europeans: How to Avoid a ‘Self-Putinization’ of the EU’ in Desk Russia — (2025-0225) —

- « Les leçons du trumpisme pour les Européens : comment éviter une autopoutinisation de l’UE » — in Desk Russie — (2025-0223) —

Desk Russie vous rappelle que Françoise Thom va présenter un cycle de cinq conférences : « Les instruments et les méthodes de projection de puissance du Kremlin de Lénine à Poutine », dans le cadre de l’Université Libre Alain Besançon.. Pour plus de détails et pour vous inscrire (en personne)