D’occupants à protecteurs, les Forces Françaises de Berlin (FFB) ont radicalement changé la donne. D’abord mise à l’écart après-guerre, la France a arraché son propre secteur pour devenir un acteur-clé.

Plus que des soldats, ils furent des bâtisseurs et des agents de la dénazification. Puis vint le blocus soviétique de 1948, leur heure de vérité. Tandis que les États-Unis et la Grande-Bretagne dominaient les airs, la France a joué son va-tout au sol. Leur coup d’audace : construire un aéroport entier, Tegel, en un temps record de 90 jours.

Ce n’était pas un simple chantier, mais un coup de génie stratégique. Tegel a brisé l’étau soviétique et a assuré le succès du pont-aérien. « C’est la première fois que l’arme aérienne viendra, à elle seule, à bout d’un conflit.» Ce pont aérien est devenu le symbole légendaire de la détermination et de l’ingéniosité françaises. Pendant près de 50 ans, leur rôle a largement dépassé celui d’une simple garnison. Ils étaient espions, diplomates et partenaires essentiels dans le point le plus chaud de la guerre froide. Ils ont transformé d’anciens ennemis en alliés indéfectibles. Les Français n’ont pas seulement occupé Berlin ; ils ont contribué à sauver la ville et à garantir sa liberté.

Sommaire

par Joël-François Dumont — Berlin, le 28 septembre 2025 —

Les accords de Londres, de Potsdam et de Berlin

L’histoire de l’occupation de l’Allemagne et de Berlin après 1945 est complexe. Il y a eu de nombreuses négociations et décisions qui se sont étalées sur plusieurs mois, quelques grandes conférences ont été tenues. Il n’est donc pas étonnant que l’on puisse confondre les différentes étapes qui ont amené au partage de Berlin en quatre secteurs. Curieusement, le rôle des Forces Françaises en Allemagne (FFA) est mieux connu que celle des Forces Françaises de Berlin (FFB) entre leur arrivée en 1945 et leur départ en 1994. Une raison de plus pour évoquer quelques souvenirs et rappeler une très belle page de notre histoire contemporraine. Une page qui s’est refermée le 28 septembre 1994 avec le départ des troupes françaises stationnées à Berlin !

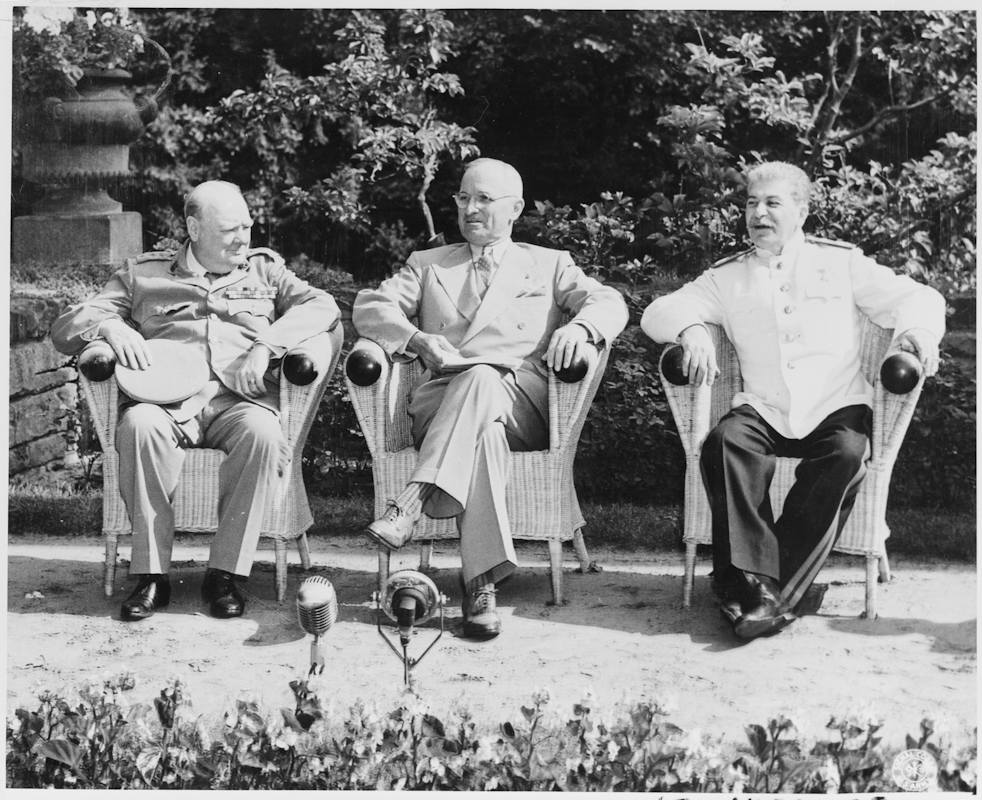

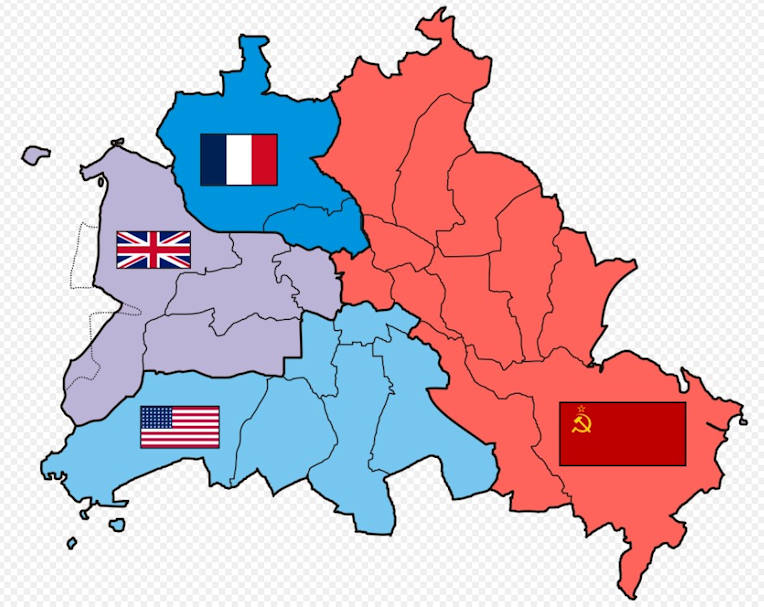

Lors des accords de Londres en septembre 1944, les Alliés s’étaient entendus avec les Soviétiques pour diviser l’Allemagne à l’issue de la Deuxième Guerre mondiale : la partie orientale passait sous occupation russe (GFSA) et la partie occidentale sous occupation américaine, britannique et française. L’ancienne capitale du Reich, Berlin, elle a été divisée plus tard lors des accords de Potsdam en (juillet-août 1945), en trois secteurs : soviétique à l’est, américain et britannique à l’ouest.

Les « Trois Grands » (Staline, Truman, Attlee) ont pris cette décision sans la France qui n’était pas invitée à cette conférence. Si cette exclusion initiale de la France à Berlin [01] semblait cohérente avec son absence des négociations sur le statut de la ville, c’était sans compter sur la réaction du général de Gaulle…

La France n’avait pas grand’chose à attendre de Roosevelt. Le général s’est tourné vers « le vieux lion », Winston Churchill, qui, lui, a décidé de rétrocéder du secteur attribué à la Grande-Bretagne à Potsdam deux arrondissements de Berlin. Heureusement, Harry S. Truman avait succédé à Roosevelt.

Après les expériences de Téhéran et de Yalta, Churchill, échaudé, se méfiant de la très haute estime que Roosevelt vouait à Staline préférait avoir la France avec lui (One never knows) … Ceci n’est pas sans rappeler certaines analogies trouvées entre Roosevelt et Trump en ce qui concerne le locataire du Kremlin…

L’installation française à Berlin (1945)

Les forces françaises s’installent à Berlin le 12 août 1945, après des négociations diplomatiques complexes menées par le général de Gaulle pour que la France obtienne une zone d’occupation en Allemagne.[01] Le secteur français comprend principalement les arrondissements de Reinickendorf et Wedding, dans la partie nord-ouest de Berlin, officiellement attribués le 9 février 1945.[02] Le secteur français couvre environ 88 kilomètres carrés et abrite initialement près de 500.000 habitants allemands, soit environ un quart de la population de Berlin-Ouest.[02]

Organisation administrative et militaire

Ce secteur français est placé sous l’autorité du général Pierre Koenig, commandant en chef français en Allemagne de 1945 à 1949, héros de Bir Hakeim et figure emblématique de la France libre.[01] Les Forces françaises à Berlin (FFB) sont dirigées sur le terrain par le général de Beauchesne et s’installent au Camp Cyclop dans le district de Reinickendorf.[02]

L’installation française se heurte à des défis considérables : Berlin est détruite à 75%, les infrastructures sont en ruines, et la population civile allemande vit dans des conditions précaires.[01] Les forces françaises doivent gérer la crise humanitaire tout en maintenant l’ordre et en appliquant les directives de dénazification.[02]

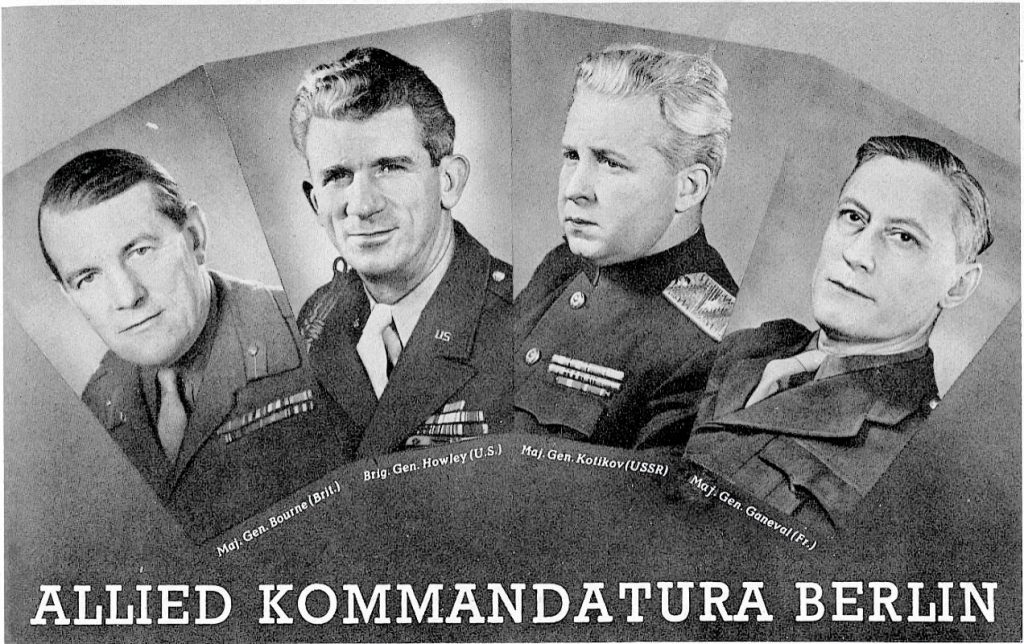

Sur proposition du général Koenig, le général de Gaulle nomme à Berlin le général Jean Ganeval, autre personnage emblématique qui marquera mieux que tout autre de son empreinte son passage à Berlin-Ouest comme commandant du secteur français.

Il est bon de rappeler qu’à Berlin, les quatre commandants alliés étaient, à Berlin-Est, l’ambassadeur soviétique en poste à Berlin-est, et dans le secteur Ouest, les ambassadeurs des États-Unis d’Amérique, de Grande-Brtetagne et de France en poste à Bonn. Les généraux commandant chaque secteur étaient des diplomates, secondés par un ministre-conseiller, et que les commandants des troupes étaient des colonels.

Le général Jean Ganeval : Un héros forgé par l’épreuve de la déportation

Né le 24 décembre 1894 à Brest, Jean Joseph Xavier Émile Ganeval, est reçu en 1914 concours de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr. En août, il s’engage pour huit ans comme soldat dans l’infanterie. Il sert d’abnord au 59e RI. Promu sous-lieutenant en 1915, lieutenant en 1916, il termine la guerre comme capitaine avec la croix de guerre 1914-1918 et la légion d’honneur.

De 1919 à 1920, il fait partie de la mission française à Berlin avant d’être envoyé au Levant en 1926 où il participe aux opérations contre les Druzes au sein du 2e bureau. Décoré de la Croix de guerre des Théâtres d’opérations extérieurs (TOE), il est affecté en 1928 à l’état-major du 168e RI à Worms dans l’armée d’occupation du Rhin puis à Thionville après la reconversion du 168e en régiment d’infanterie de forteresse. Il part ensuite comme attaché militaire dans les pays baltes de 1933 à 1937. Promu chef de bataillon, il reçoit le commandement d’un bataillon au 39e RI à Rouen.

En 1940, il est envoyé en Finlande auprès du général Mannerheim pour commander la mission militaire française. Lors de l’armistice entre les Finlandais et les Soviétiques, il rentre en France où il est affecté au 23e RI comme lieutenant-colonel à Toulouse. En 1941, il s’engage dans les mouvements clandestins Combat et Mithridate. Arrêté à Lyon en octobre 1943 et incarcéré à la prison Montluc, il est déporté à Buchenwald. Grâce à sa bonne condition physique et à son énergie, il survivra à la déportation. Promu général de brigade, il reçoit la croix de guerre 1939-1945 ainsi que la rosette de la Résistance et reprend du service dans les FFA (Forces françaises en Allemagne) avant d’être envoyé à Berlin comme représentant à Berlin du commandant de l’armée française d’occupation en Allemagne. Le 4 octobre 1946, il devient gouverneur militaire de Berlin.

Cette expérience de la déportation forge en lui une détermination sans faille et une compréhension intime de ce que représente la lutte pour la liberté. Survivant des camps, il incarne parfaitement l’esprit de la France résistante qui refuse de plier face à l’oppression.

Après la Libération, le général de Gaulle fait appel à lui pour une mission de la plus haute importance : commander les Forces Françaises à Berlin. Cette nomination directe témoigne de la confiance que lui accorde le chef de la France Libre, qui reconnaît en lui un homme d’exception, forgé par l’épreuve et animé d’une détermination sans faille qui est un des rares germanistes à avoir l’expérience qu’il a pu avoir en Allemagne mais aussi dans les Pays baltes et en Finlande.

Le général Ganeval devient gouverneur militaire français de Berlin, une fonction qu’il assume avec une autorité naturelle et un sens aigu des responsabilités. Sa présence à Berlin s’inscrit dans le contexte tendu de l’après-guerre, où les quatre puissances alliées se partagent l’administration de l’ancienne capitale du Reich.

Le contexte de la division et les accords quadripartites

Après la capitulation allemande en mai 1945, Berlin fut donc divisée en quatre secteurs d’occupation entre les Alliés. La construction du mur en 1961 matérialisa cette division, créant une frontière physique au cœur de la ville.[03] Cette situation particulière nécessitait une présence militaire constante des puissances occidentales pour maintenir leurs droits d’accès dans l’ensemble de la ville.

L’Accord quadripartite sur Berlin, signé le 3 septembre 1971 entre l’URSS, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, établissait les droits de circulation des forces occidentales dans l’ensemble de Berlin, y compris le secteur soviétique.[04] Ces accords permettaient aux puissances occidentales de maintenir une présence symbolique mais cruciale dans Berlin-Est, garantissant le respect des engagements pris lors des négociations d’après-guerre.[05]

Le rôle crucial pendant le Pont Aérien (1948-1949)

Le blocus de Berlin débute officiellement le 24 juin 1948 lorsque les Soviétiques coupent progressivement tous les accès terrestres et fluviaux vers Berlin-Ouest.[01] Cette action fait suite à la réforme monétaire introduite dans les zones occidentales le 20 juin 1948, perçue par Moscou comme une provocation.[02]

Les autorités françaises à Berlin se trouvent dans une situation particulièrement délicate : leur secteur, bien que plus petit, abrite une population dense qui dépend entièrement des approvisionnements extérieurs.[01] A Paris, le gouvernement est plus que réticent. Il faut dire qu’à l’époque, 28% des députés siègeant à l’Assemblée appartenaient au PCF. Deux diplomates français profitent de la présence de deux Toucans du Maine en mission à Tempelhof pour retourner en zone française avec leurs familles et leurs meubles… Pendant ce temps l’état-major britannique à Berlin décide que les familles resteront et qu’elles vont être mises à contribution, les femmes notamment, pour créer un petit potager dans leurs jardin pour bien montrer que les Britanniques n’allaient pas abandonner la population de Berlin.

L’idée d’un pont-aérien revient à l’Air-Commodore Rex Waite, commandant la RAF à Berlin-Ouest. Il la soumet au commandant britannique du secteur Sir Brian Robertson qui l’emmène dans la foulée voir son homologue américain le général Lucius Clay. L’idée le séduit, autant que le maire-régnant de Berlin, Ernst Reuter. Le général Clay appelle Washington qui donne son feu vert : l’Opération Vittles est lancée par les Américains, l’Opération Plainfare par les Britanniques.

Pour associer les Français, Sir Roberson va voir le général Ganeval et lui dit en substance : « La France est avec nous ou alors la France sera exclue du Plan Marshall ». Avec un tel argument, le général qui, a titre personnel était pour, obtint rapidement l’aval des autorités françaises confirmé par Georges Bidault. La décision de résister au blocus est alorts prise conjointement par les trois puissances occidentales, malgré les risques d’escalade militaire, Washington ayant exclu de forcer le blocus par la force armée.[02]

La contribution française au pont aérien

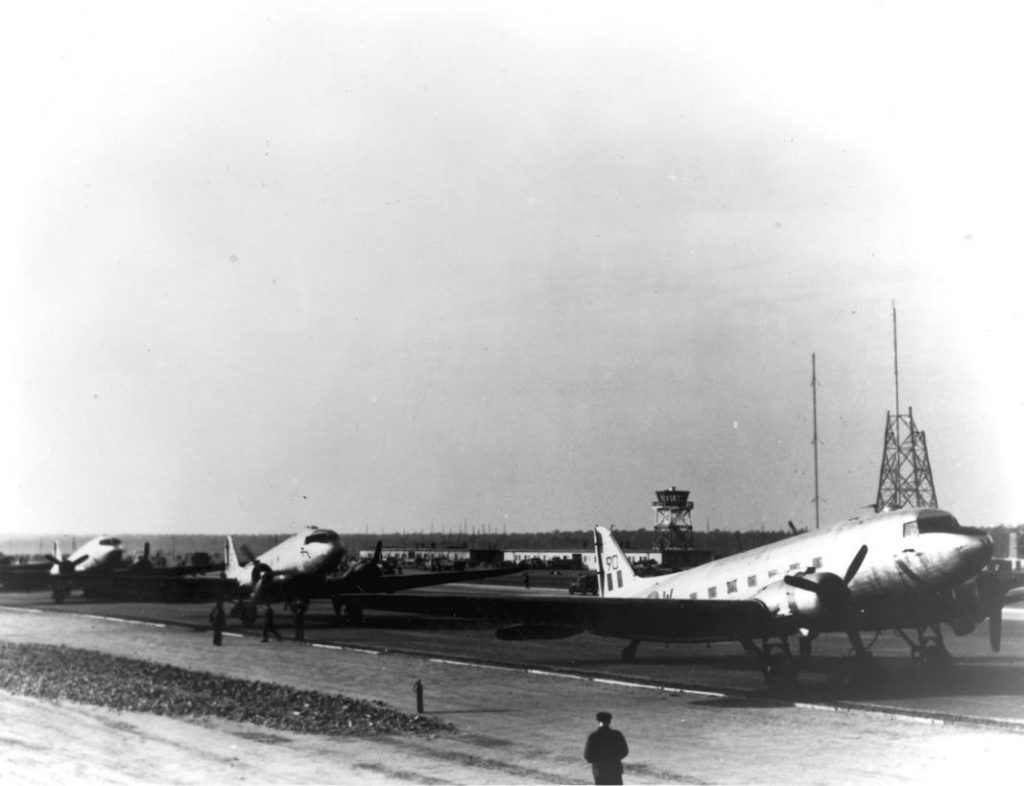

La participation française au pont aérien, ne pouvait qu’être modeste en termes quantitatifs, mais grâce à l’inbitiative du général Ganeval revêtra une importance politique et symbolique cruciale.[01] Durant les premiers mois, la France engage six avions de transport, principalement des Junkers Ju-52 récupérés sur les forces allemandes et des Douglas C-47.[02] Les pilotes français effectuent les premières rotations quotidiennes depuis les bases de la zone française d’occupation, transportant vivres, médicaments, charbon et matières premières essentielles.[01] Ils participent également aux vols de nuit, particulièrement dangereux en raison des conditions météorologiques et des tentatives d’intimidation soviétiques dans des corridors aériens.[02] Qui sortait du corridor pouvait être abattu. Le drame des JU-52, c’est que c’était tout sauf l’avion fait pour ce genre de mission.

Le général François Mermet m’a raconté un jour que parti avec un JU-52 d’Orange pour Alger, poussé avec des vents contraires, avec son Toucan il s’était retrouvé en Italie…

De plus ces avions n’étaient pas équipés pour des vols sans visibilité. Plusieurs fois ils se sont aventurés en dehors des corridors aériens très stricts. Ceux-ci représentaient donc plus une menace pour les Alliés qui eux utilisaient principalemlent des C-47… Du coup, la France qui n’en avait que quelques C-47 (les Toucans avaient tous été envoyés en renfort à Madagascar ainsi que ceux d’Air France qui avaient été réquisitionnés) décide de fournir un appui au sol.

Les Britanniques avaient leur terrain d’aviation à Gatow et les Amércains à Tempelhof. la France en était démunie. Le général Ganeval décide de créer un terrain jouxtant le Quartier Napoléon à Tegel sur une ancienne base allemande de dirigeables de la Première Guerre mondiale,. Les Russes proposaient un terrain marécageux au nord de Berlin …

Sous l’impulsion du général Ganeval, le projet est lancé en urgence le 5 août 1948. La France avait une gare à Berlin-Tegel, elle aura aussi son terrain d’aviation à Tegel, face au Quartier Naopéon, QG des FFB. Le problème est qu’il y avait sur ce qui pouvait devenir la piste principale deux antennes russes pour diffuser la propagande de Moscou qui empêchait la création d’une grande piste.

Le général Ganeval écrit à son collègue russe. Pas de réponse. Le général convoque son cabinet, dicte une lettre et la fait porter en mains propres au général russe, assortie d’un ultimatum : vous avez 48 heures pour démonter vos tours et rappatrier vos hommes. A 8 heures du matin, je ferai sauter les tours.

Les Russes prennent cela à la rigolade, pensant qu’il n’oserait jamais. C’était très mal le connaître. La veille au soir, le général avait convoqué en urgence ses collègues américain et britannique au Quartier Napoléon pour 7 heures 30 précises sans voir précisé les raisons de cette invitation. Au mess officier, ils sont reçus avec leurs équipes, on leur sert le café, on discute un peu et à 8 heures moins 4, le général Ganeval s’installe derrière un licro. Il les salue et leur dit qu’il les avait convoqués pour leur faire part d’une décision importante. Le suspens est total. A 8 heures moins 1 minute;, le général dit encore quelques mots, regarde sa montre et soudain on n’entend deux immenses explosions.

C’est le branle-bas de combat. le général Ganeval, imperturbable, leur dit alors ! Messieurs en fait, voici pourquoi je vous ai invité. Je voulais vous informer que les deux tours soviétiques ont été dynamitées par nos sapeurs sur mon ordre.

Sur place dés cinq heures du matin, les sentinelles russes se demandaient bien à quoi pouver jouer ces militaires français du généie qui installaient une zone de sécurité après avoir miné les tours. Les Russes refgusaient d’y croire mais finirent par comprendre que c’était du sérieux et sont sorti des tours quelques minutes avant pour assister à l’explosion. Promesse tenue, pas une pierre n’était resté debout.

Deux jours plus tard, à la Kommandatura alliée, le lieutenant-général Kotikov, homologue soviétique du général, lui demanda fuirieux : « comment il avait pu faire cela ». Le général de Ganeval lui répondit imperturbable « Avec de la dynamite, mon cher ».

A Berlin-Ouest dans la population, ce général français est devenu en deux jours le héros d’une ville. La population de Berlin, le jour de son départ, lui fera une haie d’honneur sur la route qui mène de son Quartier Général au train militaire français en gare de Berlin-Tegel.

Promu général de division en 1950, le général Ganeval sera affecté le 1er octobre 1950 comme Haut-commissaire français à l’Office militaire de sécurité allié à Coblence et le 9 octobre 1951, sera nommé chef de la délégation française à la conférence des experts sur les contrôles de sécurité en Allemagne. Il occupera ensuite plusieurs fonctions de 1951 à 1954 ; chef de l’état-major particulier du ministre de la défense, Georges Bidault, puis de René Pleven avant d’être nommé à l’Élysée comme chef du cabinet militaire du président René Coty (1954-1959). Et en 1958, c’est lui qui ira chercher le général de Gaulle…

L’innovation stratégique de Berlin-Tegel

La France n’a peut-être pas d’avions de transport mlilitaire, mais elle a des bras et un cerveau. Elle reçoit alors un radar de nouvelle génération, le plus récent mis au point aux États-Unis et pas encore déployé qui permettait de voler par tous temps. Ce radar ultra-moderne, servi par des Américains et des Français, permettra de multiplier les vols vers et de Berlin. soit deux avions par minute, H24 qui atteriront ou décolleront de Berlin, grâce à Tegel.

L’aéroport de Berlin-Tegel a été construit en un temps record. Des hommes et des femmes, rétribués pour ce travail s’y sont employés en travaillant jour et nuit, pour livrer la plus grande piste à Berlin aux Alliés. C’est grâce à Tegel que le pont aérien de Berlin est devenu le plus gigantesque pont-aérien de l’histoire.

Comment ne pas rappeler que pendant cette période, les Soviétiques avaioent mis en garde les Alliés : tout avion qui sortirait des limites strictes des corridors aériens serait abattu. Pire encore, « des avions militaires soviétiques ont commencé à violer l’espace aérien de Berlin-Ouest et à harceler, ou ce que les militaires russes appelaient « survoler », les vols à destination et en provenance de Berlin-Ouest.» C’est ainsi que « le 5 avril, un chasseur Yakovlev Yak-3 de l’armée de l’air soviétique entra en collision avec un avion de ligne Vickers Viking 1B de la British European Airways près de l’aérodrome de la RAF Gatow, tuant tous les passagers des deux appareils. Cet événement, plus tard baptisé « catastrophe aérienne de Gatow » n’est pas sans rappeler la situation que connaissent les pays de l’Europe du Nord et de l’Europe orientale.

Staline avait décidé d’affamer Berlin-Ouest comme il l’avait fait en Ukraine avec Holodomor. Si les Alliés n’avaient pas exercé une pression sur la France, Paris aurait affiché une complicité dont on paierait encore les conséquences.

Un exploit technique remarquable

La construction de l’aéroport de Tegel restera un exploit français. La contribution française la plus significative et durable au pont aérien est incontestablement la construction de l’aéroport de Tegel dans le secteur français, lancée six semaines après le début du blocus, mobilisant des milliers d’ouvriers allemands, des hommes mais aussi des femmes, tous rétribués et des militaires français se reyalant travaillant jour et nuit.[06]

« C’est la première fois que l’arme aérienne venait, à elle seule, à bout d’un conflit.»

La construction débute le 5 août 1948 et s’achève remarquablement vite, le 5 novembre 1948, avec la réalisation d’une piste de 5 500 pieds $CITE_D. L’aéroport de Tegel, construit en temps record sur un ancien terrain d’entraînement, devient opérationnel et constitue le troisième aéroport utilisé pour le ravitaillement de Berlin-Ouest.[06]

L’acte de courage : La destruction des antennes soviétiques

L’épisode le plus spectaculaire de cette entreprise reste la destruction des deux puissantes antennes de Radio Berlin, station de propagande contrôlée par les Soviétiques, qui se dressaient sur le terrain choisi pour Tegel. Ganeval prend personnellement la décision de les faire dynamiter par les ingénieurs français, mettant fin aux émissions de « la station radio la plus puissante d’Allemagne ».

Cet acte de bravoure, qui aurait pu déclencher un incident diplomatique majeur avec l’URSS, témoigne du caractère déterminé du général de Ganeval et de sa volonté de ne pas céder face aux pressions soviétiques. La population berlinoise y voit immédiatement le geste d’un homme courageux et de parole, qui n’hésite pas à prendre des risques pour défendre les intérêts français et la liberté de Berlin-Ouest.

Cette réalisation technique remarquable permet d’augmenter significativement la capacité de transport aérien vers Berlin, avec la construction de ce qui était alors la plus longue piste d’Europe, mesurant 7 966 pieds (2 428 mètres) de long.[07]

Reconnaissance populaire et héritage

L’inauguration de la gare française de Tegel le 6 décembre 1947, en présence du général Ganeval, marque symboliquement l’engagement français dans la défense de Berlin. Mais c’est surtout pendant le blocus de Berlin que le général Ganeval acquiert sa véritable stature de héros populaire.

Pour tous les Berlinois du secteur français, « Ganeval c’est le général du blocus ». Lorsqu’il quitte ses fonctions, la population berlinoise lui manifeste une reconnaissance touchante : « Berlin, reconnaissant, ne voulait plus laisser partir le général Ganeval, son défenseur » titre le Monde. Les enfants des écoles se rassemblent, « tumultueux et ravis », agitant leurs mouchoirs en signe d’adieu à celui qui a incarné la résistance française face aux pressions soviétiques.

Grand-croix de la Légion d’honneur, Jean Ganeval meurt à Paris le 12 janvier 1981, laissant le souvenir d’un homme qui a su transformer son expérience de la déportation en force d’action au service de la liberté et de la grandeur française.

Les missions de surveillance pendant la Guerre froide

C’est dans le cadre des accords quadripartites que s’inscrivaient les missions méconnues des forces françaises.

1) Les patrouilles quotidiennes dans Berlin-Est

Les unités françaises du 11e régiment de chasseurs (11e RC) et du 46e régiment d’infanterie (46e RI) étaient chargées de sécuriser le secteur. Le 46e RI, spécialisé dans le combat urbain, et le 11e RC, expert en reconnaissance, assuraient conjointement la surveillance du secteur français de Berlin de 1947 à 1989.[03] Ces deux régiments comptaient parmi les rares formations de l’armée française à pouvoir maintenir en permanence leurs effectifs pour ces missions délicates, nécessitant une préparation spécifique et une connaissance approfondie du terrain berlinois. En plus de ces missions « pour montrer le pavillon », le 2″ Bureau effectuait quotidiennement des patrouilles de six heures dans le secteur soviétique de Berlin.[03]

2) La Mission Militaire Française de Liaison (MMFL)

Parallèlement aux patrouilles berlinoises, la MMFL basée à Potsdam opérait en Allemagne de l’Est dans le cadre des accords de liaison militaire entre les puissances occupantes.[08] Dans l’immédiat après-guerre, en 1946-1947, trois accords bilatéraux furent passés entre les puissances occidentales et l’URSS, établissant le cadre juridique de ces missions.[09] Cette unité militaire spécialisée dans le Renseignement militaire n’était pas rattachée au SDECE. A Berlin, les services se partagaient parfois la tâche et échangeaient pour tenir à jour leurs dossiers d’objectifs.

Installée initialement dans des villas de Potsdam étroitement surveillées par les Soviétiques, cette mission a ensuite dû s’adapter aux évolutions géopolitiques. Les membres de la MMFL « se sont réfugiés à Berlin-Ouest, non sans avoir conservé à Potsdam » certaines de leurs activités.[08] Plusieurs fois, des incidents graves ont opposé les équipes de la MMFL avec le MfS soutenbu par la NVA. Un exemple :

Le 22 mars 1984, l’adjudant-chef Philippe Mariotti conduisait une voiture de patrouille de la MMFL avec l’adjudant-chef Jean-Marie Blancheton et le CNE Jean-Paul Staub en mission de reconnaissance pour observer l’exercice conjoint « JUG 84 » de la 11e DFM avec les forces armées polonaises et soviétiques. Leur Mercedes blindée a été bloquée par des membres du MfS et de la NVA près de la caserne Otto Brosowski et pris en étau par deux Ural 375. L’ADC Mariotti est décédé sur le coup, le capitaine Jean-Paul Staub a été grièvement blessé et transporté à l’hôpital de Halle. L’ADC Blancheton, légèrement blessé, a refusé tout soin dans un hôpital. (Source Theatrum Belli).

Active pendant 43 ans, la MMFL était responsable de plusieurs premières observations détaillées de matériels militaires soviétiques, opérant en parallèle des missions britannique (BRIXMIS) et américaine.[10] Deux officiers de la Mission militaire française de liaison observaient régulièrement les troupes soviétiques en Allemagne de l’Est, contribuant ainsi au renseignement occidental.[10]

L’impact et l’héritage des forces françaises : la transformation des relations franco-allemandes

L’expérience berlinoise transforme profondément les relations franco-allemandes. Les forces françaises, initialement perçues comme des occupants, deviennent progressivement des protecteurs aux yeux de la population berlinoise.[01] Cette évolution psychologique majeure contribue à jeter les bases de la réconciliation franco-allemande qui s’épanouira dans les années 1950.[02]

Les programmes culturels et éducatifs français à Berlin créent des liens durables entre les deux peuples, favorisant l’émergence d’une nouvelle génération d’Allemands francophiles.[01] Ces relations privilégiées faciliteront ultérieurement les négociations sur la Communauté européenne du charbon et de l’acier.[02]

Consolidation de l’alliance occidentale

Le pont aérien de Berlin constitue le premier test majeur de solidarité occidentale de la guerre froide.[01] La participation française, malgré ses moyens limités, démontre l’engagement de Paris dans la défense des valeurs démocratiques et renforce sa crédibilité auprès de ses alliés.[02]

Cette expérience commune accélère l’intégration de la France dans les structures de défense occidentales, culminant avec l’adhésion française à l’OTAN en 1949.[01] Elle influence également la politique européenne française, orientant Paris vers une approche plus atlantiste.[02]

Un héritage durable

L’aéroport de Tegel, construit par les Français sous l’impulsion du général Ganeval, devient l’un des symboles les plus durables de la résistance berlinoise.[06] Utilisé pendant des décennies comme aéroport civil principal de Berlin-Ouest, il perpétue le souvenir de la contribution française à la liberté berlinoise.[07] L’aéroport était nommé d’après le pionnier de l’aviation Otto Lilienthal et devint le quatrième aéroport le plus fréquenté d’Allemagne, avec plus de 24 millions de passagers en 2019.[08]

Les Forces françaises à Berlin maintiennent une présence continue jusqu’à la réunification allemande en 1990, témoignant de l’engagement français dans la défense de Berlin-Ouest.[01] Cette présence de 45 ans constitue l’une des missions militaires françaises les plus longues de l’après-guerre.[02]

Conclusion

L’installation et le fonctionnement des forces françaises à Berlin entre 1945 et 1994 illustrent de manière exemplaire la transformation géopolitique de la France au sortir de la Seconde Guerre mondiale. D’une nation occupée et humiliée en 1940, la France redevient une puissance occupante en 1945, puis s’affirme comme un partenaire indispensable de l’alliance occidentale lors du pont aérien de Berlin.

Le général Jean Ganeval incarne parfaitement cette renaissance française : déporté, survivant des camps, il trouve dans cette épreuve la force de servir son pays avec un dévouement exemplaire. Son passage à Berlin, marqué par l’audacieuse création de Tegel et la destruction des antennes soviétiques, en fait une figure légendaire de la Guerre froide naissante.

Les témoignages d’anciens militaires illustrent parfaitement cette réalité : pendant que l’attention se focalisait souvent sur les secteurs américain et britannique, les forces françaises maintenaient une présence active et professionnelle, contribuant discrètement mais efficacement à la stabilité de cette ville symbole de la division européenne.

Ces missions quotidiennes, par leur régularité et leur professionnalisme, participaient au maintien de l’équilibre fragile qui caractérisait Berlin pendant la Guerre froide. Elles témoignent de l’engagement français dans la défense des valeurs occidentales, même dans les conditions les plus tendues de la confrontation Est-Ouest, marquant l’émergence d’une France nouvelle : européenne par vocation, atlantique par nécessité, et réconciliée avec son ancien ennemi allemand par pragmatisme historique.

Joël-François Dumont

Voir également :

- « Les Forces Françaises de Berlin (1945-1994) » — (2025-0928)

- « Von Besatzern zu Beschützern: die FFB in Berlin (1945-1994) » — (2025-0928)

- « From occupiers to protectors, the French Forces in Berlin: (1945-1994) » — (2025-0928)

Sources et légendes

[01] Général Silvestre de Sacy, Hugues, ancien chef du service historique de l’Armée de l’Air in European-Security : « Participation de l’Armée de l’Air au pont aérien de Berlin » (2019-0421) — & French Forces in Berlin – Wikipedia.

[02] « Berlin-Tegel 1948 : Le coup de génie français » — (2025-0927) & French occupation zone in Germany – Wikipedia.

[03] Institut de stratégie comparée : « Le renseignement militaire français face à l’est ».

[04] Wikipédia : « Accord quadripartite sur Berlin ».

[05] Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe : « Accord quadripartite sur Berlin (Berlin, 3 septembre 1971) »

[06] Rubble to Runway: The Triumph of Tegel : National Museum of the US Air Force.

[07] Berlin Tegel Airport : Wikipedia.

[08] Institut de stratégie comparée : « Le renseignement militaire français face à l’est ».

[09] ACPGCATMTOE-VAL.FR : « Secteur français »

[10] La Liberté : « Berlin. vol au-dessus d’un nid d’espions », Pascal Fleury, 18 novembre 2019.

In-depth Analysis:

From occupiers to protectors, the French forces in Berlin fundamentally changed the game. Initially sidelined after WWII, France carved out its own sector, becoming a key player. They weren’t just soldiers; they were city-builders and denazification agents.

Then came the 1948 Soviet blockade, their defining moment. While the U.S. and Britain owned the skies, France made its stand on the ground. Their audacious move: building an entire airport, Tegel, in a stunning 90 days.

This wasn’t just construction; it was a strategic masterstroke. Tegel broke the back of the Soviet siege, ensuring the airlift’s success. It became a legendary symbol of French resolve and ingenuity.

For nearly 50 years, they were more than a garrison. They were spies, diplomats, and crucial partners in the Cold War’s hottest flashpoint. They transformed old enemies into steadfast allies. The French didn’t just occupy Berlin; they helped save it and secure its freedom.