Das deutsch-französische Epos ist die Geschichte einer radikalen Metamorphose: die des „Erbfeindes“, der zum Gründungspartner Europas wurde.

Alles beginnt mit der Ironie, dass Frankreich im 17. und 18. Jahrhundert Preußen durch das Exil seiner Talente und den Export seiner Ideen unabsichtlich bewaffnete. Darauf folgte eine tragische, 150-jährige Spirale, in der die Demütigung von Jena bei Sedan gerächt wurde und das „Diktat“ von Versailles zur Revanche von 1940 führte, die den Kontinent verwüstete.

Der Bruch kam 1945. Auf den Trümmern wählten visionäre Führungspersönlichkeiten die Versöhnung, mit Berlin als Laboratorium. Während der Blockade von 1948 verwandelten sich die französischen Soldaten von Besatzern zu Beschützern – ein Gründungsakt, der Vertrauen verankerte.

Dieses Vertrauen machte den Élysée-Vertrag möglich und dieses Paar zum Motor Europas. Diese Geschichte beweist: Hass ist kein Schicksal, sondern eine politische Konstruktion, und der stärkste Frieden kann aus der Asche des dunkelsten Krieges entstehen.

Das doppelte Erbe der Aufklärung: Preußen unter Waffen, Bayern als Staat (4)

Inhaltsverzeichnis

von Joël-François Dumont — Berlin, den 4.Oktober 2025

Einleitung: Ein europäisches Epos

Die Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen ist weit mehr als eine bilaterale Chronik; sie ist ein wahres „europäisches Epos“.[01] Im Zentrum dieser Saga steht die spektakuläre Metamorphose zweier Nationen, die lange als „Erbfeinde“ galten und zu den Gründungspfeilern der Europäischen Union wurden.[01] Über Jahrhunderte hinweg waren ihre Schicksale durch eine „oft konfliktgeladene Dialektik, geprägt von verheerenden Kriegen, gegenseitigen Demütigungen und tief im kollektiven Bewusstsein verankerten Gegensätzen“, miteinander verwoben.[01] Diese turbulente Beziehung lässt sich in drei große dramatische Akte unterteilen, die nicht nur die beiden Länder, sondern den gesamten Kontinent geformt haben.

Der erste Akt ist von grausamer historischer Ironie geprägt, in dem Frankreich auf dem Höhepunkt seiner Macht seinem zukünftigen preußischen Rivalen paradoxerweise die Werkzeuge für dessen eigenen Aufstieg lieferte. Durch das Exil seines Blutes und den Export seines Geistes bewaffnete es unwissentlich denjenigen, der zu seinem Hauptgegner werden sollte. Der zweite Akt ist eine 150-jährige Tragödie, eine Spirale der Gewalt, in der jeder Konflikt den Samen für den nächsten säte. Dies war die Ära der ideologischen Konstruktion des „Erbfeindes“, ein Teufelskreis aus Demütigung und Rache, der in der totalen Feuersbrunst des Zweiten Weltkriegs gipfelte.

Der dritte Akt schließlich ist einer der unerwarteten Erlösung, ein radikaler Bruch mit der Vergangenheit. Auf den Trümmern eines verwüsteten Kontinents ermöglichte ein „visionärer politischer Wille“ die Überwindung jahrhundertealten Hasses, um ein solides Bündnis zu schmieden, dessen mächtigstes Symbol die Stadt Berlin wurde.[01]

Dieser Artikel, der die drei vorhergehenden zusammenfassen soll, möchte dieses Epos nachzeichnen und dabei die tiefgreifenden Mechanismen des Antagonismus und die außergewöhnlichen Triebkräfte der Versöhnung analysieren, die einen zerbrochenen Spiegel in einen Eckpfeiler des modernen Europas verwandelt haben.

Teil I: Der zerbrochene Spiegel Berlins: Als Frankreich seinen zukünftigen Rivalen bewaffnete (17.–18. Jahrhundert)

Die Geschichte der französisch-preußischen Beziehungen ist von einem fundamentalen Paradoxon geprägt: Frankreich spielte durch seine eigenen politischen und kulturellen Entscheidungen eine entscheidende Rolle beim Aufstieg der Macht, die es Jahrhunderte später herausfordern und demütigen sollte. Berlin, die zukünftige Hauptstadt dieses preußischen und später deutschen Staates, steht als „zerbrochener Spiegel, der ein verzerrtes und ironisches Bild des eigenen Genies reflektiert“.[02] Dieser Prozess vollzog sich in zwei Phasen: einem Transfer von Humankapital, gefolgt von einem Transfer von intellektuellem Kapital.

Das Hugenotten-Paradoxon: Exiliertes Blut, preußische Stärke

Der erste große Machttransfer von Frankreich nach Preußen war demografischer und wirtschaftlicher Natur. Im Jahr 1685 erwies sich die Aufhebung des Edikts von Nantes durch Ludwig XIV., ein Akt religiöser Intoleranz zur Vereinigung des Königreichs unter einem einzigen Glauben, als strategischer Fehler mit nachhaltigen Folgen. Diese Entscheidung löste den Exodus von über 200.000 französischen Protestanten, den Hugenotten, aus, die einen dynamischen und gebildeten Teil der Bevölkerung darstellten. Qualifizierte Handwerker, Unternehmer, Intellektuelle, Verwaltungsbeamte und Offiziere gingen ins Exil und beraubten Frankreich eines wesentlichen Teils seiner Lebenskraft.

Zehn Tage später erließ Friedrich Wilhelm, der Große Kurfürst von Brandenburg, das Edikt von Potsdam. Dieser Akt großer politischer Weitsicht bot den hugenottischen Flüchtlingen Zuflucht, Privilegien und Religionsfreiheit.

Für Brandenburg-Preußen, einen noch dünn besiedelten und wirtschaftlich fragilen Staat, war dieser Zustrom von Talenten ein außerordentlicher Glücksfall. Die Hugenotten belebten die Berliner Wirtschaft, gründeten Manufakturen, modernisierten die Landwirtschaft und stärkten die Verwaltung. Ihre Arbeitsethik und ihre technischen Fähigkeiten trugen entscheidend dazu bei, die Grundlagen für die zukünftige wirtschaftliche und bürokratische Macht Preußens zu legen. Darüber hinaus traten viele von ihnen in die Armee ein, brachten ihre Expertise ein und bildeten die Kader einer Institution, die zur Speerspitze des Staates werden sollte.

So bot Frankreich durch eine interne Entscheidung seinem aufstrebenden Rivalen das Humankapital, das ihm fehlte – ein erster „Transfer“, der sich als folgenschwer erweisen sollte.[02]

Die Aufklärung als Waffe: Der französische Geist im Dienste der Staatsräson

Der zweite Transfer war intellektueller Natur. Im 18. Jahrhundert faszinierte der französische „Geist“ der Aufklärung alle Höfe Europas.[02] Kein Monarch verkörperte diese Faszination besser als Friedrich II. von Preußen, der „Philosophenkönig“. Als überzeugter Frankophiler machte er Französisch zur Sprache seines Hofes, seiner Akademie und seiner Korrespondenz und importierte französischen Geist, um „seinen Hof zu polieren, seinen Staat zu formen und seine politische Intelligenz zu schärfen“.[02] Die komplexe und „turbulente Beziehung zu Voltaire in Potsdam“ ist das markanteste Symbol dieser intellektuellen Aneignung.[02] Friedrich II. lud den Philosophen an seinen Hof ein, um das Prestige des französischen Denkens für sich zu beanspruchen.

Das Paradox ist hier jedoch noch grausamer. Frankreich exportierte eine Philosophie der Vernunft, der Kritik und der individuellen Rechte, die es „selbst nur mühsam auf seine eigene alternde Monarchie anwenden konnte“.[02] Friedrich II. hingegen bemächtigte sich ihrer mit einem radikal anderen Ziel. Er nutzte die Aufklärung nicht, um sein Volk zu befreien, sondern um „seine Armee zu rationalisieren, seine Verwaltung zu modernisieren und eine aggressive Außenpolitik zu führen“.[02] Er übernahm die Methoden der Aufklärung, verwarf aber deren moralischen Zweck und verwandelte die Philosophie in eine „Waffe im Dienste der Staatsräson“.[02] Rationalität, Effizienz und Planung, von französischen Denkern befürwortet, wurden in seinen Händen zu Instrumenten, um die preußische Kriegsmaschinerie zu optimieren und die Macht zu zentralisieren.

Diese Vereinnahmung des französischen Geistes illustriert eine tiefgreifende Dynamik: Macht beruht nicht nur auf endogener Entwicklung, sondern auch auf der Fähigkeit, externes Kapital zu absorbieren und zu instrumentalisieren.

Frankreich lieferte Preußen durch seine kulturelle Ausstrahlung eine intellektuelle Software zur Modernisierung. Preußen wiederum wandte sie mit einer Strenge und einem militärischen Zweck an, den Frankreich selbst nicht vorstellte. Kurzum, „durch das Exil seines Blutes und den Export seines Geistes lieferte Frankreich seinem zukünftigen preußischen Rivalen paradoxerweise die Werkzeuge seiner eigenen Macht, eine Lektion der Geschichte, die in die Steine Berlins eingemeißelt ist“.[02]

Das doppelte Erbe der Aufklärung: Preußen als Militärmacht, Bayern als Staat

Der Fall von Maximilian, Graf von Montgelas, ist faszinierend, da er keinen paradoxen oder militarisierten Transfer wie in Preußen veranschaulicht, sondern einen strukturellen, direkten und außerordentlich erfolgreichen Transfer von Ideen. Dies ist die positive Seite des Einflusses der französischen Aufklärung.

Über Preußen hinaus fand der Einfluss der französischen Aufklärung dank eines Savoyarden, dem Grafen von Montgelas, in Bayern noch fruchtbareren Boden.

Maximilien de Montgelas, véritable père de l’État bavarois moderne, cet esprit pétri de rationalisme français a opéré une révolution par le haut.

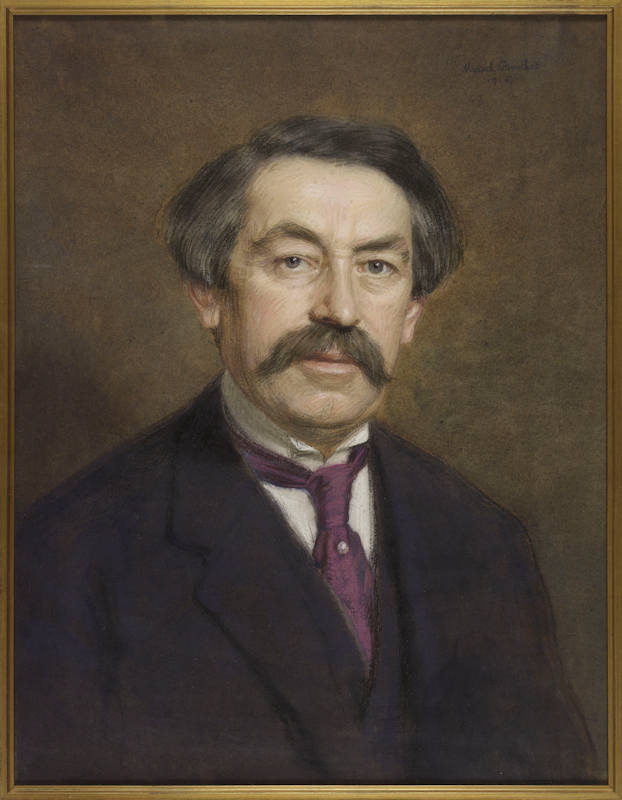

Maximilian von Montgelas, der wahre Vater des modernen bayerischen Staates, war ein von französischem Rationalismus geprägter Geist, der eine Revolution von oben herbeiführte.

Unter seinem Einfluss erhielt Bayern eine Verfassung, die Leibeigenschaft und Folter wurden abgeschafft und die Verwaltung nach einem modernen Ministerialmodell zentralisiert. Sein Genie-streich war jedoch die Dienstpragmatik, eine visionäre Regelung für Beamte, die das Geburtsrecht durch die Verdienste der Bildung ersetzte. Indem er den Zugang zu öffentlichen Ämtern auf Kompetenz und nicht mehr auf Geburt oder Religion gründete, schuf er einen Korps von engagierten und effizienten Staatsdienern.

Maximilian von Montgelas (1759-1839)

Dieses bayerische Modell, das von einem Franzosen entworfen wurde, diente als Vorlage für die gesamte moderne deutsche Verwaltung und verkörperte einen kulturellen und strukturellen Wandel von immenser historischer Tragweite.

Teil II: Die Spirale der Demütigung: Die Konstruktion des „Erbfeindes“ (1806–1945)

Während das 17. und 18. Jahrhundert sahen, wie Frankreich unwissentlich Preußen bewaffnete, sind das 19. und die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts von direkter und brutaler Konfrontation geprägt. In dieser Zeit entstand und festigte sich das Konzept des „Erbfeindes“. Weit davon entfernt, eine Zwangsläufigkeit zu sein, erwies sich dieser Begriff als eine „ideologische und politische Konstruktion, genährt durch wiederholte Konflikte und die Verschärfung der Nationalismen“.[01] Die zentrale Dynamik dieser Ära war ein „Teufelskreis, in dem die einer Nation zugefügte Demütigung unweigerlich den Keim für den Wunsch nach Rache sät“.[01]

Von Jena bis Sedan: Der Kreislauf der Rache (1806–1871)

Der Ausgangspunkt dieses modernen Zyklus ist die preußische Demütigung durch Napoleon. Am 14. Oktober 1806 wurde die preußische Armee, Erbin des Ruhms Friedrichs des Großen, in den Schlachten von Jena und Auerstedt „von den napoleonischen Truppen buchstäblich vernichtet“.[01]

von Wilhelm Camphausen

Auf diese „beispiellose militärische Katastrophe“ folgten die Besetzung Berlins und der Frieden von Tilsit 1807, der das Königreich Preußen zerstückelte und ihm harte Bedingungen auferlegte. Für die preußische Elite und das Volk wurde dieses Ereignis als eine „unerträgliche Erniedrigung“ empfunden.[01]

Diese vernichtende Niederlage hatte eine tiefgreifende psychologische und politische Wirkung: Sie säte die „Keime eines revanchistischen deutschen Nationalismus“.[01] Die Konfrontation mit dem napoleonischen Frankreich nahm eine „besonders erbitterte Wendung an und hinterließ tiefe und dauerhafte Narben“.[01] Der Wunsch nach Rache schwelte über sechzig Jahre lang und nährte Militärreformen sowie ein zunehmend antifranzösisches Nationalgefühl. Dieser Kreislauf fand seine logische Konsequenz im Deutsch-Französischen Krieg von 1870–1871.

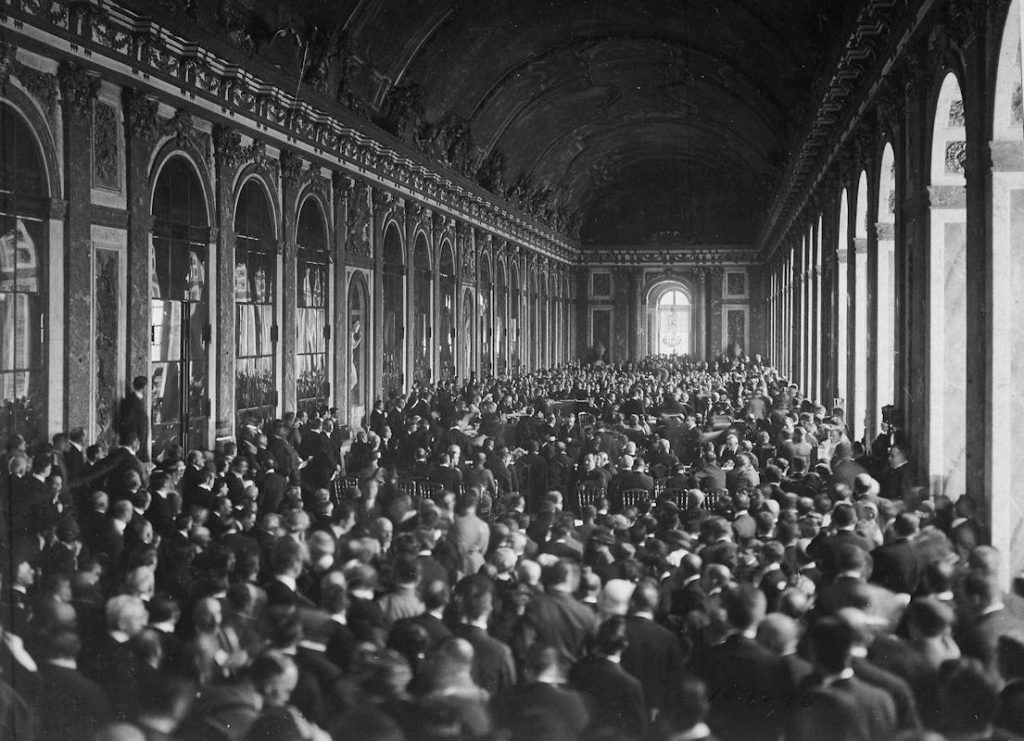

Die französische Niederlage bei Sedan, die Gefangennahme Napoleons III. und vor allem die Proklamation des Deutschen Reiches im Spiegelsaal des Schlosses von Versailles am 18. Januar 1871 stellten die endgültige Rache für die Demütigung von 1806 dar. Im Gegenzug nährte die Annexion von Elsass-Lothringen den „französischen Nationalismus bis 1914“ und setzte damit die nächste Runde der Spirale in Gang.[01]

Das „Diktat“ von Versailles und seine Folgen (1919)

Der Zyklus wiederholte sich im 20. Jahrhundert mit zehnfacher Intensität. Nach vier Jahren eines schrecklichen Krieges wurde Deutschland 1918 besiegt.

— Foto Helen Johns Kirtland © US National Archives —

Der am 28. Juni 1919 unterzeichnete Vertrag von Versailles wurde von den Alliierten, insbesondere von einem revanchistischen Frankreich, entworfen, um die deutsche Macht dauerhaft zu neutralisieren. Seine Bedingungen – Gebietsverluste, erdrückende finanzielle Repa-rationen, Entmilitarisierung und vor allem die „Kriegsschuldklausel“ – wurden jedoch von fast allen Deutschen als unerträgliche nationale Demütigung empfunden, als ein mit Gewalt auferlegtes „Diktat“.[01] Dieses Gefühl der Ungerechtigkeit und Demütigung wurde zu einem „mächtigen psychologischen und politischen Motor“, der die Weimarer Republik untergrub und als Nährboden für den Aufstieg des Nationalsozialismus diente.[01]

Die zerplatzte Hoffnung von Locarno: Eine Atempause in der Spirale (1925–1929)

Versailles allein umsetzen will. Es verliert die Unterstützung Großbritanniens und der USA, wo der Senat die Ratifizierung des Vertrags von Versailles ablehnt. Das Jahr 1923 markiert den Höhepunkt der Spannungen mit der Besetzung des Ruhrgebiets durch Poincaré und dem Putschversuch Hitlers in München.

Die deutsch-französische Pattsituation ebnete den Weg für eine Entspannung. Unter Herriot, MacDonald und vor allem Stresemann begann eine Ära des Dialogs, die zu den Locarno-Verträgen führte, mit denen die Rückkehr Deutschlands auf die diplomatische Bühne besiegelt wurde.

Dieser Weg in den Konflikt verlief jedoch nicht linear. In den 1920er Jahren leuchtete ein kurzer, aber intensiver Hoffnungsschimmer auf, ein Versuch, den Kreislauf des Hasses zu durchbrechen, der rückblickend oft als „unvollendete, gescheiterte oder illusorische Versöhnung“ bezeichnet wird.[03] Diese Bemühungen wurden von zwei visionären Staatsmännern verkörpert: dem französischen Außenminister Aristide Briand und seinem deutschen Amtskollegen Gustav Stresemann.[04]

Gemeinsam sahen sie die deutsch-französische Beziehung als Instrument zur Wahrung eines noch fragilen Friedens.[05]

Ihr diplomatisches Meisterwerk waren die Verträge von Locarno, die im Oktober 1925 unterzeichnet wurden.[05] Mit diesem Vertrag erkannte Deutschland erstmals seine Westgrenzen an, einschließlich des Verlusts von Elsass-Lothringen, und verpflichtete sich zusammen mit Frankreich und Belgien, bei Streitigkeiten nicht mehr auf Krieg zurückzugreifen.[06][07] Dieser Akt markierte die Rückkehr Deutschlands auf die internationale Bühne als gleichberechtigter Partner und gipfelte 1926 in seiner Aufnahme in den Völkerbund.[07][08] Ein vorsichtiger Optimismus, der als „Geist von Locarno“ bekannt wurde, wehte durch Europa.[06] Für ihre Bemühungen erhielten Briand und Stresemann 1926 gemeinsam den Friedensnobelpreis.[05] Briand, der „Pilger des Friedens“, verkündete seinen berühmten Appell: „Weg mit den Gewehren, den Maschinengewehren, den Kanonen! Platz für Versöhnung, Schiedsgerichtsbarkeit und Frieden!“[07]

Diese Hoffnung war jedoch nur von kurzer Dauer.[6] Der frühe Tod Stresemanns im Oktober 1929 beraubte Deutschland seines glühendsten Verfechters der Versöhnung.[09] Wenige Wochen später stürzte der Börsenkrach an der Wall Street die Welt in die Weltwirtschaftskrise. Die Wirtschaftskrise belebte Nationalismen und Protektionismus und machte die Pläne für eine europäische Zusammenarbeit obsolet.[09] In Deutschland wurde der nie erloschene Groll über das „Diktat“ von Versailles von extremistischen Parteien ausgenutzt. Hitlers Machtübernahme 1933 und die Remilitarisierung des Rheinlandes 1936, ein offener Bruch der Locarno-Verträge, besiegelten das Ende dieses gescheiterten Friedens und brachten Europa zurück auf den Weg in den Krieg.[08][10]

Die finale Feuersbrunst (1939–1945)

Der von Hitler entfesselte Zweite Weltkrieg kann somit als der „Höhepunkt“ dieser Zerstörungsspirale angesehen werden.[01] Die Symbolik war allgegenwärtig. Der deutsche Durchbruch bei Sedan im Mai 1940 wurde als „umgekehrte und verschärfte Wiederholung der französischen Niederlage von 1870“ empfunden.[01] Darüber hinaus forderte Hitler, dass der Waffenstillstand vom 22. Juni 1940 im selben Eisenbahnwaggon und am selben Ort, in Rethondes, unterzeichnet werden sollte wie der deutsche Waffenstillstand von 1918, um seine Rache minutiös zu inszenieren.

Diese Geschichte zeigt auf tragische Weise, dass ein „Frieden, der auf der Demütigung des Besiegten beruht, ein prekärer und illusorischer Frieden ist“.[01]

Die folgende Tabelle fasst diesen zerstörerischen Zyklus zusammen, in dem jede Demütigung nach Rache ruft, in einer eskalierenden Gewaltspirale, die schließlich die ganze Welt erfasste.

| Ereignis & Datum | Der Akt der Demütigung (Für wen?) | Die Rache und ihre Folgen | Schlüsselsatz |

| Jena & Auerstedt (1806) | Preußen | Die preußische Armee wird „buchstäblich vernichtet“.[01] Der Frieden von Tilsit zerstückelt das Königreich. | „Keime eines revanchistischen deutschen Nationalismus“.[01] |

| Deutsch-Französischer Krieg (1870–71) | Frankreich | Niederlage bei Sedan. Proklamation des Deutschen Reiches in Versailles. Annexion von Elsass-Lothringen. | Nährte den „französischen Nationalismus bis 1914“.[01] |

| Vertrag von Versailles (1919) | Deutschland | Gebietsverluste, erdrückende Reparationen, Kriegsschuldklausel. | Als „Diktat“[01] empfunden, ein „mächtiger psychologischer Motor“. |

| Waffenstillstand von Rethondes (1940) | Frankreich | Hitler erzwingt die Unterzeichnung des Waffenstillstands im selben Waggon von 1918 in Compiègne. | „Vollendete diese Spirale der Zerstörung“.[01] |

Die Analyse dieser Periode zeigt, dass die Feindseligkeit kein unabwendbares Schicksal war. Sie wurde durch die instrumentalisierte Erinnerung an diese symbolischen Demütigungen aufrechterhalten. Die wahre treibende Kraft des Krieges war nicht nur geopolitischer oder wirtschaftlicher, sondern auch psychologischer Natur. Es war die Erzählung von Ungerechtigkeit und der Wunsch, die Schmach zu tilgen, die es den Nationalismen ermöglichte, die Bevölkerungen für immer verheerendere Konflikte zu mobilisieren. Diesen Kreislauf zu durchbrechen, konnte sich daher nicht auf einen einfachen militärischen Waffenstillstand beschränken; es erforderte, die Erzählung der Demütigung selbst zu zerbrechen.

Teil III: Von Besatzern zu Beschützern: Die Metamorphose einer Allianz (1945–1994)

Das Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 markiert einen radikalen Bruch. Auf den Trümmern eines Kontinents und auf dem Höhepunkt eines Zyklus des Hasses entschieden sich visionäre Führungspersönlichkeiten für die Versöhnung. Nirgendwo war diese Transformation sichtbarer und symbolträchtiger als in Berlin, der ehemaligen Reichshauptstadt, die zum Epizentrum des Kalten Krieges wurde. Dort, in dieser geteilten Stadt, vollzogen die französischen Soldaten eine außerordentliche Metamorphose und wandelten sich vom Status der „Besatzer zu Beschützern“.[11]

Berlin, 1945: Stunde der Wahrheit und visionärer Wille

Im Sommer 1945 marschierten die französischen Streitkräfte in Berlin ein. Ihre Anwesenheit war keine Selbstverständlichkeit. Ursprünglich von den Potsdamer Abkommen, die die Stadt in drei Sektoren teilten, ausgeschlossen, „erkämpfte“ sich Frankreich dank der Entschlossenheit von General de Gaulle und der Unterstützung von Winston Churchill einen „eigenen Sektor, um ein Schlüsselakteur zu werden“.[11]

Französische Soldaten kamen als Sieger in eine zu 75 % zerstörte feindliche Hauptstadt, wo sie eine humanitäre Krise bewältigen und die Entnazifizierung überwachen mussten.[11]

Dieser Moment des totalen Sieges hätte eine Gelegenheit für eine erneute Demütigung sein können, um den Kreislauf der Rache fortzusetzen.

Stattdessen war es die „Stunde der Wahrheit“.[11] Die Entscheidung, die sowohl in Berlin als auch auf höchster politischer Ebene getroffen wurde, war nicht die der Vergeltung, sondern die des Wiederaufbaus – nicht nur materiell, sondern auch politisch und moralisch. Diese Haltung vor Ort nahm den „visionären politischen Willen“ von Führungspersönlichkeiten wie Charles de Gaulle und Konrad Adenauer vorweg, die verstanden, dass der einzige Weg zu einer friedlichen Zukunft für Europa darin bestand, die Logik des Erbfeindes endgültig zu durchbrechen.[01] Die französischen Streitkräfte in Berlin (FFB) begnügten sich nicht damit, nur Soldaten zu sein; sie wurden zu „Erbauern und Agenten der Entnazifizierung“ und legten die ersten Grundsteine für eine neue Beziehung.[11]

Der „Genie-Streich“ von Tegel: Die Geburt der Beschützer

Das Ereignis, das diese Transformation besiegelte, war die sowjetische Blockade Berlins 1948–1949. Indem Stalin alle Land- und Wasserwege nach West-Berlin abschnitt, hoffte er, die Westalliierten zur Aufgabe der Stadt zu zwingen. Die Antwort war die Luftbrücke, eine beispiellose logistische Operation. Während die Vereinigten Staaten und Großbritannien den Großteil des Transports von Lebensmitteln und Material übernahmen, spielte Frankreich am Boden eine entscheidende Rolle – eine Rolle, die seine Beziehung zu den Berlinern für immer verändern sollte.

Der Hauptflughafen West-Berlins, Tempelhof, war überlastet. Ein neuer musste her, und zwar schnell. Da ergriff das französische Kommando eine kühne Initiative: den Bau eines völlig neuen Flughafens in seinem Sektor, in Tegel, in Rekordzeit.

Dies war „nicht nur ein Bauprojekt, sondern ein strategischer Genie-Streich“.[11] In nur 90 Tagen bauten französische Ingenieure mit Hilfe der Berliner Bevöl-kerung eine Lande-bahn, die die größten Frachtflugzeuge aufnehmen konnte.

Diese Leistung „brach die sowjetische Umklammerung und sicherte den Erfolg der Luftbrücke“.[11]

Durch diesen Akt demonstrierte Frank-reich auf greifbare Weise sein Engage-ment für die Freiheit Berlins.

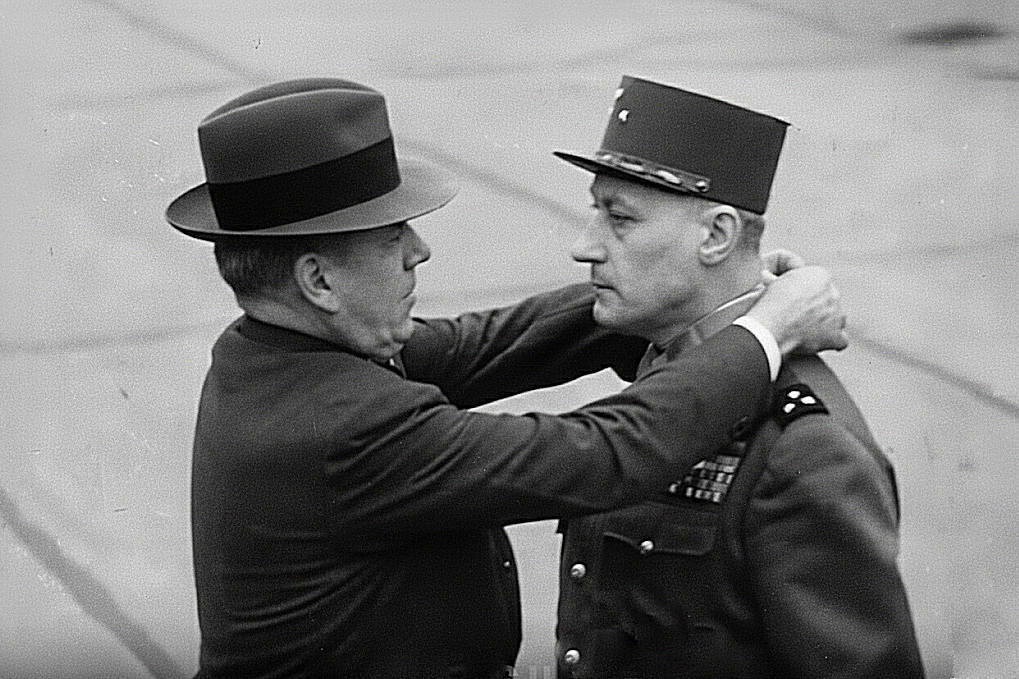

General Jean Ganeval — Photo FFB

In dieser Zeit traten heldenhafte Persönlichkeiten wie General Jean Ganeval hervor. Als sowjetische Funktürme den Anflug auf Tegel behinderten, forderte er seinen sowjetischen Amtskollegen auf, sie abzubauen. Als dieser sich weigerte, stellte er ein Ultimatum und ließ die Türme nach dessen Ablauf mit Dynamit sprengen. Von seinen Verbündeten nach seiner Methode gefragt, antwortete er schlicht: „Mit Dynamit, mein Lieber“.[11] Innerhalb von zwei Tagen wurde dieser französische General zum „Helden einer Stadt“.[11]

Die Transformation war vollendet. Die Franzosen waren keine Besatzer mehr; sie hatten „dazu beigetragen, die Stadt zu retten und ihre Freiheit zu garantieren“.[11]

Die Freundschaft besiegeln: Vom Élysée-Vertrag zum vereinten Europa

Das im Schmelztiegel Berlins entstandene Vertrauen bildete das Fundament, auf dem die politische Versöhnung aufgebaut werden konnte. Die symbolischen Aktionen vor Ort verliehen den folgenden politischen Gesten eine immense Glaubwürdigkeit. Die historische Rede von General de Gaulle an die deutsche Jugend in Ludwigsburg 1962 und die Unterzeichnung des Élysée-Vertrags am 22. Januar 1963 mit Bundeskanzler Konrad Adenauer institutionalisierten diese neue Freundschaft.[01]

Dieser Vertrag war mehr als nur eine Absichtserklärung. Er schuf konkrete und ständige Mechanismen der Zusammenarbeit auf allen Ebenen: regelmäßige Regierungskonsultationen, Austauschprogramme für die Jugend mit der Gründung des Deutsch-Französischen Jugendwerks (DFJW) und kulturelle Initiativen wie den Fernsehsender ARTE.[01] Er führte sogar zur Schaffung gemeinsamer Militäreinheiten wie der Deutsch-Französischen Brigade, dem ultimativen Symbol der Verwandlung ehemaliger Feinde in „unerschütterliche Verbündete“.[11]

Das Ziel war klar: den Begriff des „Erbfeindes“ durch den damals revolutionären Begriff des „Erbfreundes“ zu ersetzen.[01]

Diese Versöhnung befriedete nicht nur die Beziehungen zwischen den beiden Ländern; sie wurde zum Motor der europäischen Einigung. Der Erfolg dieses Unterfangens beruht auf dieser einzigartigen Synergie zwischen großen politischen Akten und greifbaren Beweisen der Solidarität, die vor Ort gelebt wurden, wie in Berlin.

Schlussfolgerung: Eine Lektion der Geschichte, eingemeißelt in die Steine Berlins

Das deutsch-französische Epos, von jahrhundertealter Feindseligkeit bis hin zu einem gründenden Bündnis, ist eine der tiefgreifendsten geopolitischen Transformationen der modernen Geschichte. Es bietet eine universelle Lektion über die Natur internationaler Beziehungen.

Der Weg vom „zerbrochenen Spiegel“ Berlins, in dem das Frankreich des 18. Jahrhunderts unwissentlich seinen preußischen Rivalen formte, bis zu den Landebahnen des Flughafens Tegel, auf denen seine Soldaten dieselbe Stadt retteten, ist ein eindrucksvolles Zeugnis für die Ironie der Geschichte und die menschliche Fähigkeit, ihren Lauf zu ändern.

Drei wesentliche Lehren lassen sich aus dieser Geschichte ziehen.

- Die erste ist der Beweis für die Sinnlosigkeit und die extreme Gefahr des „Teufelskreises, in dem die einer Nation zugefügte Demütigung unweigerlich den Keim für den Wunsch nach Rache sät“.[01] Von Jena bis Versailles, von Versailles bis Rethondes hat diese Spirale bewiesen, dass ein Straf-Frieden ein illusorischer Frieden ist.

- Die zweite Lehre ist, dass der Begriff des „Erbfeindes“ kein unabänderliches Schicksal ist, sondern eine „ideologische und politische Konstruktion“.[01] Er kann durch einen mutigen und visionären politischen Willen dekonstruiert werden, der fähig ist, über die Missstände der Vergangenheit hinauszublicken und eine gemeinsame Zukunft zu gestalten.

Schließlich zeigt die deutsch-französische Versöhnung, dass dauerhafter Frieden auf zwei untrennbaren Säulen ruht: kühnen politischen Rahmenbedingungen wie dem Élysée-Vertrag und konkreten Akten der Solidarität, die die Freundschaft in der gelebten Erfahrung der Völker verankern. Die französische Präsenz in Berlin von 1945 bis 1994 verkörpert diese zweite Säule. Indem die Franzosen von Besatzern zu Beschützern wurden, garantierten sie nicht nur die Freiheit einer Stadt, sondern zerbrachen vor allem eine jahrhundertealte Erzählung des Hasses.

Die deutsch-französische Geschichte ist somit der Beweis, dass selbst die tiefsten Gegensätze überwunden werden können und dass eine Zukunft der Zusammenarbeit bewusst auf den Trümmern der dunkelsten Vergangenheit aufgebaut werden kann.

Es ist diese Lektion, eingemeißelt in die Steine Berlins, die das größte Vermächtnis dieser einzigartigen Beziehung und die Grundlage des europäischen Friedens bleibt.

Joël-François Dumont

Quellen und Anmerkungen

[01] European-Security.com, Vom Gegner zum Partner: Das deutsche-französische Vorbild (2) » — (2025-0926).

[02] European-Security.com, « Berlin, Gedächtnis Frankreichs (1) » — (2025-0924).

[03] Cairn.info, „Die deutsch-französische Versöhnung in den 1920er Jahren„.

[04] CheminsDeMemoire.gouv.fr, „Aristide Briand„.

[05] Sénat.fr, „Informationsbericht über das deutsch-französische Paar„.

[06] GSsA.ch, „100 Jahre seit den Verträgen von Locarno„.

[07] Wikipedia.org, „Verträge von Locarno„.

[08] StudySmarter.fr, „Zusammenfassung der Verträge von Locarno„.

[09] Cairn.info, „Auf dem Weg zu einem vereinten Europa? Aristide Briand, Gustav Stresemann und die deutsch-französische Zusammenarbeit in der Zwischenkriegszeit„.

[10] Locarno Citta Della Pace.ch, „Geschichte der Verträge von Locarno„.

[11] European-Security.com, « Von Besatzern zu Beschützern: die FFB in Berlin (1945-1994) (3) » — (2025-0928)

Siehe auch:

- « Zerbrochene Spiegel, gemeinsames Schicksal (4) » — (2025-1004)

- « Miroirs brisés, destins liés (4) » — (2025-1004)

- « Shattered Mirrors, Shared Destiny (4) » — (2025-1004)

- « Les Forces Françaises de Berlin (1945-1994) (3) » — (2025-0928)

- « Von Besatzern zu Beschützern: die FFB in Berlin (1945-1994) (3) » — (2025-0928)

- « From occupiers to protectors, the French Forces in Berlin: (1945-1994) (3) » — (2025-0928)

- « Berlin-Tegel 1948 : Le coup de génie français » — (2025-0927)

- « The 424 Flights That Rewrote History » — (2025-0927)

- « 1948: Der Genie-Streich von Tegel » — (2025-0927)

- « D’une hostilité séculaire à une alliance fondatrice (2) » — (2025-0926)

- « Forging Europe: How Centuries of Conflict Became a Core Alliance (2) » — (2025-0926)

- « Vom Gegner zum Partner: Das deutsche-französische Vorbild (2) » — (2025-0926)

- « Berlin, mémoire de France (1) » — (2025-0924)

- « Berlin, Gedächtnis Frankreichs (1) » — (2025-0924)

- « Berlin, Broken Mirror of France (1) » — (2025-0924)

- « Maximilian Joseph de Montgelas : un Savoyard père de la Bavière moderne » — (2022-0115)

In-Depth Analysis:

The Franco-German epic is the story of a radical metamorphosis: the „hereditary enemy“ transformed into the founding ally of Europe.

It begins with the irony of 17th and 18th century France unwittingly arming Prussia through the exile of its talent and the export of its ideas. This set in motion a tragic 150-year spiral, where the humiliation of Jena was avenged at Sedan, and the „Diktat“ of Versailles led to the revenge of 1940, devastating the continent.

The break came in 1945. Upon the ruins, visionary leaders chose reconciliation, with Berlin becoming its laboratory. During the 1948 blockade, French soldiers transformed from occupiers into protectors—a foundational act that anchored trust.

This trust made the Élysée Treaty possible and turned the pair into the engine of Europe. This history proves that hatred is not fate but a political construct, and that the strongest peace can be born from the ashes of the darkest war.