« En dépit de ce qu’affirment les apologètes de Poutine, le Président russe a presque constamment pris des décisions contraires à l’intérêt national russe bien compris, en politique intérieure et en politique extérieure. Il est venu au pouvoir en déclenchant une guerre civile. Il a allumé la passion nationaliste et l’a nourrie de ressentiment et de paranoïa, un cocktail explosif s’il en est. Il a poursuivi la ruineuse chimère de la restauration de l’empire soviétique, à laquelle il a sacrifié les relations de la Russie avec les pays limitrophes, avec l’Europe et avec les États-Unis… Il a subordonné l’économie à son insatiable ambition de puissance et de prestige. Il a gaspillé la manne fabuleuse des pétrodollars, sans chercher à donner à la Russie des routes carrossables, des hôpitaux décents, des universités prestigieuses. Il a cru restaurer la grandeur de la Russie en faisant de son pays une force de nuisance tous azimuts, préoccupée avant tout de contrer systématiquement les États-Unis et l’Union européenne.»

par Françoise Thom — 15 Septembre 2014 — Commentaire — [*]

Sommaire

Un dessein ancien

« La richesse consiste non à envahir les domaines d’autrui, mais bien à faire valoir les siens.» — Talleyrand, novembre 1792 —

Lorsque Poutine arrive au pouvoir en 1999, son but est de remettre la Russie au rang de grande puissance et d’annuler dans tous les domaines, en politique étrangère comme en politique intérieure, les effets de l’effondrement de l’URSS. La première étape de ce plan est la restauration de l’hégémonie de Moscou sur l’espace ex-soviétique, la reconstruction d’un empire dominé par la Russie. En 1994, lors d’une table ronde organisée à Saint-Pétersbourg, l’historien Timothy Garton Ash eut la surprise d’entendre Poutine, alors un obscur collaborateur du maire Sobtchak, déplorer que la Russie ait abandonné « de vastes territoires » aux États postsoviétiques, y compris des régions « qui avaient historiquement toujours appartenu à la Russie ». La Russie ne pouvait demeurer indifférente au sort des « vingt-cinq millions de Russes » qui se trouvaient maintenant à l’étranger. Le monde devait respecter les intérêts de l’État russe et du « peuple russe en tant que grande nation ».[1] La politique de réintégration de l’espace ex-soviétique s’est forgée dans le milieu des siloviki, qui déjà sous Eltsine avaient créé des enclaves séparatistes directement contrôlées par eux en Transnistrie, en Ossétie du Sud, en Abkhazie. Ces bases devaient servir de points d’appui permettant, le jour venu, le reflux russe dans les terres perdues.

Le révisionnisme qui va devenir l’axe principal de la politique du Kremlin s’esquissait donc dès la période eltsinienne. Déjà le 17 mai 1999 la Douma avait adopté une loi formulant la politique officielle à l’égard des Russes de l’étranger. Aux termes de cette loi, la Russie pouvait fournir à ses compatriotes de l’étranger les moyens d’établir un gouvernement local.[2] Le 1er décembre 1999, la Douma adopta en première lecture un projet de loi intitulé « Modalités pour l’adhésion à la Fédération russe et la création au sein de la Fédération d’une nouvelle formation territoriale ». Cette loi réglementait non seulement le redécoupage des « sujets » de la Fédération, mais l’inclusion éventuelle au sein de cette dernière d’États étrangers ou de territoires appartenant à des États étrangers (article 4).[3] La doctrine de sécurité russe adoptée en 2000 parle de « protéger les droits des Russes à l’étranger par des moyens politiques, économiques et autres ». Ainsi la politique poutinienne ne fait que prolonger et amplifier des tendances souterraines à l’œuvre dès le début de l’ère Eltsine. Poutine n’innove que dans le lien qu’il établit entre un pouvoir autoritaire hypercentralisé au sein de la Fédération russe et la réalisation du projet d’expansion impériale. Dans son esprit, l’effacement du politique en Russie est une condition sine qua non de la reconquête de l’espace eurasien.

Au fond, tout dans l’évolution de la Russie poutinienne découle de ce choix initial. Dans le domaine de l’idéologie, la réhabilitation du soviétisme, voire du stalinisme, s’impose pour cette raison. De même, la priorité donnée à l’arme énergétique qui sert deux objectifs : la vassalisation de « l’étranger proche » et la neutralisation des pays ouest-européens. Le Kremlin prévoit en effet que la résurrection d’un grand empire à l’est de l’Europe provoquera des résistances en Occident. D’où le second grand dessein de la Russie poutinienne, la « schröderisation » des élites européennes. Poutine comprend immédiatement que la vente du pétrole et surtout du gaz lui permettra de s’offrir un lobby de poids dans les États européens. On escompte à Moscou que, ligotés à la Russie par le réseau toujours plus serré des gazoducs et des oléoducs, entravés par des grands groupes nationaux étroitement liés aux intérêts russes, les Européens ne seront plus tout à fait libres de leurs mouvements sur la scène internationale : ainsi toute mesure défavorable à Moscou pourra être bloquée. Mais pour cela l’État russe devait contrôler les compagnies exportatrices de matières premières : d’où la renationalisation des grandes sociétés russes et la vassalisation des oligarques entreprises par Poutine dès le début de son premier mandat. En 2005, après la signature avec l’Allemagne de l’accord en vue de la construction du Nordstream, la Russie se considère comme une superpuissance énergétique, fermant les robinets du gaz aux pays insoumis, amenant les autres à lui abandonner des pans toujours plus importants de leur souveraineté en échange de rabais dans la facture gazière.

À partir de 2008-2009, avec les succès américains de l’exploitation du gaz de schiste, le régime russe s’aperçoit que la prépondérance énergétique ne suffira pas à asseoir sa domination sur le continent européen. Il décide de renforcer son outil militaire dont les déficiences sont clairement apparues au moment de la guerre russo-géorgienne. La Russie entreprend un formidable effort de réarmement. Pour réaliser ce programme, elle a besoin des Occidentaux. Poutine va donc permettre à sa doublure Medvedev de se mettre en avant, autorisant ce dernier à charmer les Occidentaux par son gazouillis libéral. Ceux-ci se lancent à l’envi dans la grande cause de la « modernisation » de la Russie, en réalité de son potentiel militaire.

Une chance peu commune

Durant toute cette période, Poutine a été servi par une chance faustienne. Il va bénéficier d’un fantastique concours de circonstances. D’abord les attentats du 11 Septembre dispersent les États-Unis dans des conflits sans issue, en Afghanistan, en Irak, et les détournent de l’Europe. Surtout, le Kremlin peut profiter de la vertigineuse hausse des prix des hydrocarbures, qui va donner à Moscou les moyens de sa politique. À cela s’ajoute la paralysie de l’Union européenne avec l’échec du projet de Constitution. Enfin, à partir de 2007, les États-Unis et l’Europe subissent le choc d’une dramatique crise économique, qui va offrir à la Russie des opportunités inespérées et lui laisser espérer la dislocation de l’Union européenne ainsi que l’effilochage du lien transatlantique. Et puis n’oublions pas une autre circonstance exceptionnellement favorable : la médiocrité simultanée de l’ensemble de la classe politique des pays démocratiques, si désespérante que certains Européens croiront voir en Poutine un vrai leader, se distinguant avantageusement des nains gouvernant le monde occidental.

La crise géorgienne de 2008 semble attester de manière éclatante le succès de la politique poutinienne. Le chantage russe incite les Européens − France et Allemagne surtout − à bloquer le rapprochement entre l’Ukraine, la Géorgie et l’OTAN. Le coup de force contre la Géorgie en août 2008 ne suscite aucune réaction en Occident. Bien au contraire, c’est après cette première agression russe que les pays européens se ruent dans la coopération militaire avec Moscou, doublement précieuse aux yeux des dirigeants du Kremlin : d’abord elle permet les transferts de technologie indispensables à la mise à niveau de l’arsenal russe, et ensuite elle facilite l’infiltration par Moscou des milieux militaires européens, français notamment, ouvrant la perspective d’une paralysie de l’OTAN en cas d’affrontement avec la Russie.

Certes, la crise économique de 2009 ébranle le système poutinien. Mais elle est compensée par ses effets positifs aux yeux du Kremlin. En particulier elle affaiblit les groupes pro-occidentaux dans l’espace ex-soviétique, tout en renforçant les clans mafieux orientés vers la Russie. Les États-Unis d’Obama se désintéressent de l’Europe et se consacrent à leurs problèmes intérieurs. Poutine décide d’en profiter pour faire passer à une vitesse supérieure la réalisation de l’Union eurasienne, son grand dessein. En janvier 2010, il remporte un immense succès en Ukraine : son favori Viktor Yanoukovitch, un ancien repris de justice multirécidiviste, est élu à la présidence. De 2010 à la chute de Yanoukovitch en février 2014, la Russie va s’efforcer de phagocyter l’État ukrainien, détruisant son armée, ses services secrets, sa police et son économie (à l’exception des industries travaillant pour le complexe militaro-industriel russe). Au sommet de l’État, toutes les administrations qui comptent sont infiltrées par des agents russes, voire téléguidées par eux. À l’été 2012, la Douma décide de bâtir l’Union économique eurasienne (dont la création est prévue en janvier 2015) en s’appuyant sur les « compatriotes » de « l’étranger proche », sur ce qu’on appelle désormais « le monde russe ». Il fut décidé de « renforcer la protection » des Russes de l’étranger. La langue russe devait être « le ciment » de la future Union eurasienne. Il fallait, selon un député, « créer un puissant monde russe pour renforcer les positions de la Russie sur notre planète ». Un mouvement pompeusement baptisé « Notre patrie est l’Union eurasienne » voit le jour. Il est chargé d’organiser les Russes de Moldavie, de Transnistrie, du Kazakhstan, d’Ukraine et de Biélarus en vue de « réaliser les objectifs définis par le Président Poutine ». Il a l’appui énergique du patriarche Kirill. Des filiales du « monde russe » sont ouvertes dans de nombreuses villes d’Ukraine, leur éclosion étant favorisée par le très pro-russe ministre de l’Éducation nationale Tabatchnik.[4] Cette priorité accrue donnée à la subversion s’explique sans doute par le fait qu’à Moscou on ne croit plus à l’attraction économique de l’Union eurasienne. Si en 2011 le volume des échanges au sein de la Communauté économique eurasienne avait augmenté de 30 % par rapport à 2010, en 2012 la hausse n’était plus que de 7,5 %.

À la fin de l’année 2013, le Kremlin peut célébrer ses succès. Sur le plan intérieur, Poutine a le sentiment d’avoir maté les élites tentées par un deuxième mandat de Medvedev et par la fronde contre son régime. La politique impulsée en 2012-2013, que l’on a appelée en Russie « la révolution noire du Président Poutine », peut en effet être comprise comme une campagne visant à affaiblir les élites, les rendre totalement dépendantes du pouvoir en les forçant à couper leurs liens avec l’Occident honni. Le Président réélu a commencé par leur faire comprendre qu’il pouvait parfaitement se passer d’elles en s’appuyant sur la Russie profonde, sur des individus tels cet Igor Kholmanski, que Poutine nommera son plénipotentiaire dans l’Oural. Ce dernier, auparavant contremaître d’une usine de cette région, s’était proposé en décembre 2013 de venir à Moscou pour « en découdre » avec les opposants. Il n’en fallut pas plus pour que Poutine le distinguât et lui offrît une carrière fulgurante. Le signal était clair : Poutine n’avait peut-être pas l’appui des citadins corrompus par l’Occident, mais la Russie profonde faisait bloc derrière lui.

Depuis longtemps, le Président russe craignait la contamination de son noyau tchékiste par les intérêts économiques. La secte des siloviki propulsée au sommet dans le sillage de Poutine, qui formait l’ossature de son régime, perdait en effet de son esprit de corps parce qu’elle était divisée par des rivalités acharnées pour le contrôle des ressources – au point que Viktor Tchemezov, un des tchékistes pétersbourgeois proches de Poutine, s’inquiétait dès 2007 de l’avenir de sa corporation : « Celui qui se découvre une vocation pour le business doit nous quitter. On ne peut être à la fois marchand et soldat … Nous ne devons pas autoriser les soldats à devenir des marchands.»[5] Le 12 décembre 2012, dans sa première adresse à la nation après sa réélection à la présidence, Poutine dénonce les agissements néfastes des « agents de l’étranger » et appelle de ses vœux l’apparition en Russie d’un business « patriotique ». Il annonce l’introduction d’un impôt sur les grandes fortunes et son intention de mettre fin à « l’off-shorisation » de l‘économie russe. Cette campagne de « nationalisation » des élites ne reste pas un slogan creux. En mai 2013 est adoptée une loi interdisant aux hauts fonctionnaires et à leur famille d’avoir des comptes en banque, des actions et des bons du Trésor à l’étranger ; les propriétés foncières doivent être déclarées et les revenus ayant permis de les acquérir justifiés – coup dur pour beaucoup de Russes amassant des fortunes avant tout afin de s’installer à l’étranger. La vaste campagne anticorruption lancée à partir de novembre 2012 poursuit le même but. Poutine veut signifier qu’il n’y a pas d’intouchables. Ainsi le ministre de la Défense, Anatoli Serdioukov, est limogé à grand fracas.

Le tournant idéologique du régime vers le conservatisme autoritaire qui s’opère en 2012-2013 va dans le même sens : il s’agit de remplacer les anciennes élites trop cosmopolites par un groupe plus archaïque, empreint de l’idéologie des slavophiles, rêvant d’Alexandre III, et du « rassemblement des terres russes ». Comme à l’époque de Staline, la « lutte contre le cosmopolitisme » est l’indice d’une volonté de purge au Kremlin. Ces évolutions provoquent la nervosité au sein des hommes d’affaires, qui s’interrogent sur l’avenir du régime poutinien et celui de leurs avoirs. Leur incertitude quant aux intentions du « leader national » les pousse à la surenchère patriotique la plus échevelée, quotidiennement répercutée à la télévision.

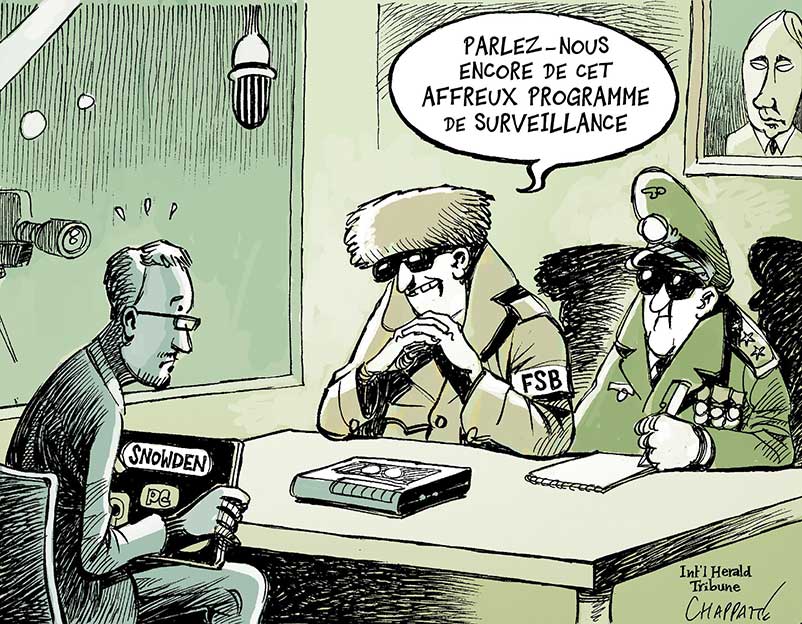

En politique étrangère, l’avenir semble tout aussi riant à l’automne 2013. L’affaire Snowden, exploitée à fond par la machine de propagande russe, a semé une profonde méfiance entre les États-Unis et les dirigeants européens. Le Président russe a une fois de plus mis en évidence la faiblesse américaine en dissuadant Obama d’intervenir en Syrie en échange d’une destruction sous contrôle international de l’arsenal chimique de Bachar el Assad. Gazprom a réussi à s’emparer de 30 % du marché gazier européen en 2013, et a augmenté de 21 % ses exportations en Allemagne.[6] Surtout, le 21 novembre 2013, après une rencontre de Yanoukovitch avec Poutine à Sotchi, le gouvernement ukrainien suspend soudainement les négociations devant déboucher vers un accord d’association avec l’Union européenne et relance les relations économiques avec Moscou, appâté par la promesse d’une aide de 15 milliards de $. L’Ukraine semble avoir choisi l’Union eurasienne en tournant le dos à l’Europe. Poutine savoure à l’avance son triomphe aux Jeux olympiques de Sotchi.

Le temps des revers

Mais la roue de la fortune est en train de tourner. Après avoir été outrageusement chanceux, Poutine va du jour au lendemain connaître une guigne aussi tenace que sa veine d’autrefois. Comme d’autres dictateurs avant lui, il aura subitement l’impression que tout se conjure contre lui. D’abord l’économie. La croissance, déjà réduite à 3,4 % en 2012, a calé en 2013 et n’a atteint que 1,4 % malgré les prix élevés du pétrole et du gaz (après 4,3 % en 2011) − alors qu’il avait promis dans sa campagne électorale un taux de croissance d’au moins 6 % par an. La production industrielle s’est contractée pour la première fois depuis 2009 à partir de juin 2012. 300 000 petites entreprises ont fermé durant le premier trimestre de 2013. La panique règne au sein du gouvernement russe.

Pire encore, la chute de Yanoukovitch et son remplacement par une équipe pro-européenne portent un coup au cœur des principaux projets poutiniens. D’abord ces événements montrent les limites de la « schröderisation » : Yanoukovitch est tombé malgré les 15 milliards de dollars promis par Moscou. Poutine et son clan tchékiste étaient persuadés qu’en Ukraine et ailleurs en Europe il était suffisant de contrôler les décideurs en y mettant le prix. L’émergence d’une opinion publique non manipulée par les réseaux du Kremlin est vécue comme un camouflet intolérable. Pire encore, la défection de l’Ukraine remet en question la fameuse Union eurasienne à laquelle Poutine et ses proches travaillent depuis une quinzaine d’années. Toute la patiente entreprise d’infiltration et de destruction de l’État ukrainien de l’intérieur tourne à la débâcle.

Poutine n’est pas habitué à perdre. Désormais, il n’a plus qu’une idée, se venger de l’Ukraine et des Occidentaux qui dans son esprit tirent les ficelles à Kiev. Puisque la subversion n’a pas réussi à détruire l’État ukrainien, celui-ci devra être dépecé, comme la Géorgie en 2008. Poutine est persuadé que les Occidentaux avaleront ses coups de force comme ils ont encaissé sans protester l’amputation de l’État géorgien en 2008. Il s’empare de la Crimée grâce à une opération foudroyante, inspirée par les règles d’action du KGB : agir dans l’ombre, rester dans les coulisses tout en actionnant les marionnettes locales, mentir sans relâche et effrontément à la face du monde, placer l’adversaire devant le fait accompli. Le coup est si violent et inattendu que les Occidentaux désarçonnés ne savent que faire, se contentant de bêlements plaintifs et de sanctions édentées.

Enhardi, Poutine passe à la phase suivante de son dessein : la sécession de l’est et du sud de l’Ukraine. Mais là les choses ne se passent pas comme prévu. Les agents russes n’arriveront pas à soulever ces provinces. Seules de petites enclaves passent sous le contrôle des séparatistes. En dépit des colossales pressions russes, les autorités de Kiev arrivent à organiser des élections présidentielles qui installent dans la capitale un pouvoir légitime. L’armée et les services ukrainiens, après le coup de massue de la perte de la Crimée, se ressaisissent. Poutine a beau déverser en Ukraine un flot continu de « volontaires » et des armes de plus en plus meurtrières, l’armée ukrainienne avance. En juin l’espoir renaît : Poutine mise sur les dissensions entre Européens et Américains, il espère qu’il va pouvoir stabiliser les enclaves sécessionnistes, que les Européens forceront Kiev à « fédéraliser » l’Ukraine, c’est-à-dire à donner aux marionnettes de Moscou un droit de veto sur les réformes et donc à rendre l’Ukraine ingouvernable. Mais une fois de plus Poutine joue de malchance : la tragédie du Boeing malaisien le 17 juillet bouleverse ses plans. Le Président russe croit d’abord que l’affaire sera vite oubliée. Il réagit à sa manière habituelle, par le mensonge éhonté et le cynisme (lorsqu’il reproche aux Ukrainiens d’être responsables de la tragédie sous prétexte que l’avion est tombé sur leur sol !). Il s’imagine qu’il va pouvoir poursuivre son petit jeu consistant à introduire un coin entre Européens et Américains : d’où les déclarations lénifiantes, certainement adressées aux Européens, qu’il tient le 22 juillet, reconnaissant que « l’intégrité territoriale » de la Russie n’est pas menacée. Isolé dans sa datcha, entouré de courtisans apeurés et serviles, il ne se rend pas compte que les Occidentaux sont en train d’ouvrir les yeux. Ils voient les séparatistes protégés de Moscou, sûrs de leur impunité, détrousser les cadavres du Boeing abattu. Ils constatent l’afflux des armements russes dans les régions sécessionnistes. Tout le lourd passé du régime Poutine remonte à la surface : la guerre de Tchétchénie où les reîtres sévissant en Ukraine ont fait leurs premières armes, l’affaire Khodorkovski, l’affaire Litvinenko, les violations des accords de désarmement, la stratégie de « déstabilisation de l’étranger proche » au moyen des « conflits gelés », l’espionnage éhonté dans les pays occidentaux … Le sort du vol MH17 rapproche les Américains et les Européens. Les limites de la « schröderisation » apparaissent. La vague de l’opinion est telle que même les hommes politiques généralement acquis aux thèses russes adoptent un profil bas. « Même la France se détourne de Poutine », titre TVdojd le 29 juillet.

Démonter l’édifice du mensonge

On sent que nombreux sont aussi en Russie ceux qui ont l’intuition de la trajectoire catastrophique parcourue depuis la réélection de Poutine en 2012. Mais ils semblent assister impuissants et désespérés au torrent de folie collective qui emporte leurs compatriotes. Beaucoup font leurs valises et quittent la Russie. D’où vient cette paralysie de la société si caractéristique des régimes reposant sur une propagande de masse et le culte du chef ? Le climat de mensonge total n’a pas seulement pour effet d’implanter des opinions fausses, il entretient la confusion intellectuelle sans laquelle aucune dictature destructrice ne peut se maintenir. Pour que se cristallise une volonté ferme d’agir, et le courage de tenir tête aux égarements de la masse, il faut d’abord rétablir la clarté de l’intelligence. Dans le cas du régime russe actuel, cela passe par le démontage brique par brique de l’édifice du mensonge poutinien, la réhabilitation du bon sens et de la morale commune.

Le mensonge fondateur concerne la fin de l’URSS. La propagande poutinienne l’interprète comme une défaite de la Russie résultant d’un complot des puissances étrangères hostiles s’appuyant sur une cinquième colonne de traîtres, un peu comme en Allemagne la défaite de novembre 1918 fut imputée dans les cercles nationalistes au « coup de poignard dans le dos ». Poutine justifie sa politique liberticide par la volonté d’effacer cet affront et de le faire payer aux coupables, les États-Unis en premier lieu et, en Russie, les libéraux stigmatisés comme des agents de Washington.

C’est à cause de ce mythe apparu dans les milieux revanchards des siloviki que la Russie a pris le mauvais aiguillage dès les premiers mois du règne de Poutine. Elle a placé l’objectif de puissance avant celui du développement. D’où la cascade de choix funestes faits par Poutine à son arrivée au pouvoir : la liquidation des institutions représentatives, l’élimination des médias indépendants, l’hypercentralisation, la renationalisation de l’économie.

Le deuxième grand mensonge distillé par la propagande poutinienne concerne la prétendue « voie particulière » que devrait suivre la Russie, argument par lequel ont été justifiées la liquidation des libertés et la mise en place de la « verticale du pouvoir ». Ce thème se développe à partir du milieu des années 2000. Lors du troisième mandat de Poutine, il prend une tonalité de plus en plus slavophile. Comme l’explique le patriarche Kirill, « la Sainte Russie reste l’idéal spirituel et moral de notre peuple. Cet idéal s’exprime dans la sainteté. D’ordinaire les peuples ont d’autres idéaux, liés à l’existence profane, la richesse, le pouvoir, le prestige. Mais pour notre peuple l’idée nationale est la sainteté.»[7] Ce tournant vers l’orthodoxie n’entraîne nullement une condamnation du communisme : au contraire, la doctrine en vogue est celle de l’« orthodoxie rouge », du « communisme orthodoxe ». Les corps francs du Donetsk brandissent d’une main le drapeau rouge, de l’autre une icône.

En Occident et en Russie, on n’a cessé de nous rabâcher qu’avec Poutine la Russie avait enfin appris à défendre ses intérêts nationaux. C’est le troisième grand mensonge du régime poutinien, et il est fâcheux que tant d’experts étrangers, notamment en France, aient épousé cette thèse nocive avant tout pour la Russie. Car, en dépit de ce qu’affirment les apologètes de Poutine, le Président russe a presque constamment pris des décisions contraires à l’intérêt national russe bien compris, en politique intérieure et en politique extérieure. Il est venu au pouvoir en déclenchant une guerre civile. Il a allumé la passion nationaliste et l’a nourrie de ressentiment et de paranoïa, un cocktail explosif s’il en est. Il a poursuivi la ruineuse chimère de la restauration de l’empire soviétique, à laquelle il a sacrifié les relations de la Russie avec les pays limitrophes, avec l’Europe et avec les États-Unis. Il a subordonné l’économie à son insatiable ambition de puissance et de prestige. Il a gaspillé la manne fabuleuse des pétrodollars, sans chercher à donner à la Russie des routes carrossables, des hôpitaux décents, des universités prestigieuses. Il a cru restaurer la grandeur de la Russie en faisant de son pays une force de nuisance tous azimuts, préoccupée avant tout de contrer systématiquement les États-Unis et l’Union européenne. Il a cru affirmer la souveraineté russe en se comportant en mufle avec ses homologues, en piétinant le droit international. Alors que la Russie, mal remise du communisme, avait avant tout besoin de bonnes relations avec les pays développés et avec ses voisins, Poutine l’a brouillée avec l’univers entier, tout à sa volonté de tirer vengeance d’ennemis imaginaires, de venger des offenses fictives, d’humilier des partenaires à l’origine pleins de bonne volonté. Tout comme Staline a choisi le pacte avec l’Allemagne hitlérienne par haine des Anglo-Saxons, pour la même raison Poutine a aligné Moscou sur la Chine, le seul pays dangereux pour la Russie. Il a soutenu systématiquement les dictatures les plus odieuses, pourvu qu’elles fussent anti-occidentales.

À cause de la conjoncture économique exceptionnellement favorable liée à l’envol du prix des hydrocarbures, la politique de Poutine n’a longtemps pas été sanctionnée par la réalité. Nombreux sont les Occidentaux qui ont vu dans Poutine un excellent stratège. Or en étudiant le comportement du Président russe durant ses quinze années de règne, on peut certes constater sa persévérance dans la réalisation de ses desseins, mais aussi son incapacité à surmonter ses impulsions mesquines, même au risque de compromettre la réalisation de projets à long terme qui lui tiennent à cœur. Ainsi Poutine se mit à utiliser l’arme énergétique contre les pays rétifs dès 2003, et en 2004 il commença à alarmer l’Europe par sa propension à fermer le robinet du gaz aux voisins qui avaient suscité son ire. Il tira sur la ligne avant que le poisson ne fût vraiment ferré. De même, Poutine et ses idéologues semblent n’avoir jamais réalisé que leur doctrine de « démocratie souveraine » (c’est-à-dire l’affirmation de la « voie russe », le refus des valeurs libérales des démocraties occidentales) était incompatible avec le projet de construction d’Union eurasienne qui présupposait théoriquement des abandons de souveraineté – s’il ne s’agissait pas d’un remake de la domination de Moscou sur le continent eurasien, inacceptable pour les partenaires de la Russie. Pour cette raison, tous les projets de réintégration de l’espace ex-soviétique entrepris en fanfare par la Russie postcommuniste sont restés lettre morte. À chaque embargo rageur infligé par la Russie aux pays coupables de vouloir un rapprochement avec l’Europe, ses partenaires de l’Union eurasienne, la Biélarus et le Kazakhstan, prennent leurs distances, peu désireux d’encourir avec la Russie les sanctions occidentales. Poutine et son clan, captifs de leurs fantasmes paranoïaques, n’ont jamais pris la peine de chercher à comprendre le monde dans lequel ils vivaient, d’en mesurer la complexité. Pour eux, la politique étrangère se résume à acheter et à recruter les élites des pays ciblés, parlementaires, hommes politiques, industriels, journalistes, experts. L’action diplomatique consiste à propulser ceux qu’on contrôle, et neutraliser les autres. Toute concession occidentale est interprétée par Moscou comme un signe de faiblesse et un encouragement à faire monter les enchères. Lorsqu’Obama envoie un proche collaborateur, Michael MacFaul, au poste d’ambassadeur à Moscou pour explorer les possibilités du reset, celui-ci est l’objet de campagnes haineuses des Jeunesses poutiniennes car on le soupçonne au Kremlin de vouloir organiser une « révolution orange ».

Ainsi, par la faute de ce dirigeant inepte, la Russie n’a pas su profiter de la chance extraordinaire qui lui a souri pendant les années 2000. Au lieu d’affermir l’État de droit, elle a prodigieusement régressé et s’est rabougrie dans un système politique primitif à l’extrême. Au lieu de coopérer avec ses voisins, elle entre en conflit avec tous. Au lieu de profiter de la manne des pétrodollars pour développer la société, elle a englouti des milliards dans le secteur de puissance, se transformant en une armée et une police gigantesque biberonnant les oléoducs et les gazoducs et menaçant le monde entier. Les années Poutine se caractériseront pour la Russie par d’innombrables occasions manquées, à cause d’un chef incapable de raisonner sur le long terme, de maîtriser son obsession de la domination, ses phobies et son esprit de vengeance.

Lorsque la réalité est venue remettre en cause le grand mensonge (encore un) de la prospérité prétendument acquise au prix du sacrifice des libertés fondamentales, lorsque l’économie russe a commencé à piquer du nez en dépit des prix élevés du pétrole, Poutine n’a pas fait machine arrière. Au contraire, il a choisi la fuite en avant. Il s’est acharné sur l’opposition et a noyé la Russie dans un flot continu de propagande haineuse. La pathologie qu’il a imposée à l’intérieur des frontières russes, il a voulu l’exporter, en s’appuyant sur la diaspora russe réquisitionnée pour son entreprise de subversion de l’ordre international. Il a fini par rendre chaque Russe suspect à l’étranger. Comme Hitler, il a misé sur la faiblesse des démocraties, sans comprendre que celles-ci, habituées au consensus et aux manières civilisées, mettent du temps à se rendre compte qu’elles ont un ennemi, mais, quand elles ont réalisé le péril dans lequel elles se trouvent, elles finissent par trouver les ressources et l’énergie pour faire face au danger. Poutine fait courir à la Russie le risque d’un affrontement contre la vaste coalition des pays qu’il a réussi à braquer contre lui par son comportement de loubard insolent habitué à brutaliser impunément les faibles. Tout cela au nom d’une idéologie fumeuse mélangeant des relents de soviétisme aux poncifs les plus éculés de la slavophilie et de l’orthodoxie, cette mixture toxique qui a déjà provoqué la mort de la Russie tsariste. Comme Hitler au moment des grandes défaites de l’armée allemande, Poutine s’adonne à des vastes projets architecturaux − par exemple, la reconstruction dans l’enceinte du Kremlin de deux monastères et d’une église.

La triste trajectoire de la Russie postcommuniste comporte aussi des enseignements pour les Occidentaux. Trop longtemps ceux-ci ont été aveugles ou indifférents devant les évolutions dangereuses qui se dessinaient au Kremlin. Après l’effondrement du communisme, les partisans de la Realpolitik ont tenu le haut du pavé : on s’est désintéressé de la nature du régime russe, on s’est précipité pour faire des affaires en Russie. On a confondu la Realpolitik avec le cynisme, confortant le mépris dans lequel les dirigeants russes tenaient leurs interlocuteurs occidentaux. Les événements des dernières semaines nous ont brutalement fait comprendre qu’on ne peut faire fond sur un régime qui ment, qui asservit, qui assassine, qui spolie, qui viole les usages et le droit. Ils nous rappellent que l’éthique a toujours sa place dans notre monde postmoderne et qu’il est dangereux de l’oublier.

Françoise Thom

Notes :

[1] New York Times, 18 juillet 2014.

[2] RFE/RL, 20 mai 1999.

[3] Gazeta.ru, 25 février 2000.

[4] Argument, 19 juin 2012.

[5] D. V. Travin, Putinskaia Rossiia : ot rassveta do otkata, Saint-Pétersbourg, Delo, 2008, p. 368.

[6] Vedomosti, 18 février 2014.

[7] I. Jakovenko, « Mediafrenia », Eženedelny Žurnal, 29 juillet 2014.

[*] Reproduit ici avec l’aimable autorisation de son auteur et de la Revue Commentaire.