Putins Ziel ist klar: Er will den amerikanischen Präsidenten als willigen oder unfreiwilligen Komplizen benutzen, um die Ukraine zu territorialen Zugeständnissen zu zwingen und sie zur Kapitulation zu bewegen. Das Treffen, das eigentlich der „Fortsetzung des Friedens” in Anchorage dienen sollte, wurde für Washington zu einer „selbstverschuldeten Demütigung” ohne jegliche Gegen-leistung. Fasziniert von dem ehemaligen KGB-Offizier, verschaffte Trump ihm auf amerikanischem Boden spektakuläre Legitimität. Wenn das Schlimmste, ein „Jalta der Arktis”,[1] scheint vorerst abgewendet, werden die europäischen Staats- und Regierungschefs heute Abend im Weißen Haus erwartet, um einen Präsidenten zur Vernunft zu bringen, der der Ukraine geraten hat, „den Deal zu akzeptieren”, indem er Selenskyj allein in das Oval Office bestellte, um ihn besser unter Druck zu setzen, der anschließend mehrere Staats- und Regierungschefs traf, die gekommen waren, um ihn zu unterstützen. Die Europäer sollten sich daran erinnern, dass sie sich in einer starken Position befinden, wie die Historikerin Françoise Thom in einem Artikel in Le Monde,[2] betont hat, da Russland wirtschaftlich weitgehend von Europa abhängig ist. Allerdings müssten diese Staats- und Regierungschefs gemeinsam zeigen, dass sie der Aufgabe gewachsen sind, anders als ihre Vorgänger in München. Das wäre ein hervorragender Start für diese „neue Diplomatie”, auf die Emmanuel Macron gestern Bezug genommen hat. Nach den schönen Worten ist es nun an der Zeit, Taten folgen zu lassen, indem man die Ukraine unterstützt und eine ebenso plumpe wie abscheuliche Falle eines Landes, das wir noch immer als unseren Verbündeten betrachten wollen, vereitelt. Anmerkung der Redaktion.

„Gegenüber Putin sind die Europäer in einer Position der Stärke“

Inhaltsverzeichnis

by Joël-François Dumont — Paris, den 18. August 2025 —

Einleitung: Ein Aufruf zur strategischen Klarheit im diplomatischen Nebel

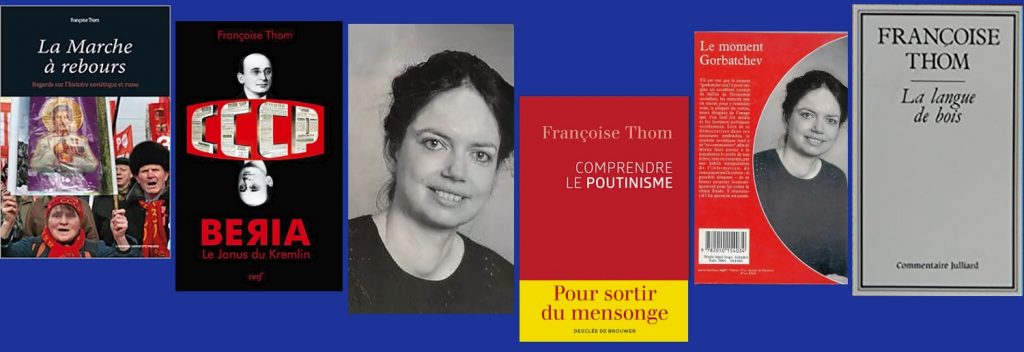

In einem dichten und wirkungsvollen Gastbeitrag, der am 14. August 2025 in Le Monde veröffentlicht wurde, liefert die Historikerin Françoise Thom eine Analyse, die als strategische Intervention dient – ein Versuch, das zu durchdringen, was sie den „diplomatischen Nebel“ nennt, um den „einzig soliden Boden zu erreichen, der uns zur Verfügung steht: die russischen Ziele“. Der Artikel baut auf einer zentralen These auf, die ebenso direkt wie provokativ ist: „

Die Trump-Administration ist dabei, das Putin-Regime zu retten, das sie braucht, um Europa zu erpressen“. Diese Behauptung, die im Vorfeld eines hypothetischen Treffens zwischen dem amerikanischen und dem russischen Präsidenten aufgestellt wird, dient als Ausgangspunkt für eine rigorose Dekonstruktion der Kreml-Strategie und einen dringenden Aufruf zu einem strategischen Erwachen Europas.

Das Ziel von Françoise Thom ist es nicht, einen einfachen Kommentar zum aktuellen Geschehen abzugeben, sondern das Paradigma, durch das die europäischen Staats- und Regierungschefs ihre Situation wahrnehmen, radikal zu verändern. Sie bemüht sich, das vorherrschende Gefühl der Schwäche und ein reaktives Krisenmanagement durch eine proaktive und selbstbewusste Haltung zu ersetzen, die auf einem scharfen Bewusstsein für die europäischen Machthebel und die fundamentalen Schwachstellen Russlands beruht.

Dieser Bericht zielt darauf ab, diese Analyse eingehend zu sezieren. Er wird nacheinander Françoise Thoms Dekonstruktion der historischen Konstanten der russischen Strategie, die Anatomie der geopolitischen Falle, die sie im russisch-amerikanischen „Deal“ erkennt, die existenzielle Natur der Bedrohung, die Russland für Europa darstellt, und schließlich die Umrisse der Strategie, die sie den Europäern vorschreibt, untersuchen. Thoms Analyse stellt einen umfassenden intellektuellen Angriff auf zwei vorherrschende westliche Denkschulen dar: einerseits die „realistische“ Schule, die im Namen einer vermeintlichen Stabilität zwischen den Großmächten oft bereit ist, kleinere Nationen zu opfern; andererseits die liberale internationalistische Schule, die die Hoffnung hegt, Russland durch Verhandlungen und Dialog zu integrieren oder zu besänftigen. Thom schlägt einen dritten Weg vor, eine Form des prinzipienfesten Realismus, bei dem Stärke und Einfluss nicht nur aus militärischer Macht, sondern aus einer unbeugsamen Einhaltung von Prinzipien erwachsen, gestützt durch zwingende Wirtschaftsmacht. Indem sie behauptet, dass die Europäer in einer „Position der Stärke“ sind und jede Verhandlung, die einen „

Verrat“ an der Ukraine beinhaltet, ablehnt, skizziert sie eine Doktrin, in der sich die europäische Macht durch die Fähigkeit ausdrückt, nicht verhandelbare Bedingungen zu stellen – ein klarer Bruch mit der Logik des Entgegenkommens.

I. Der Modus Operandi des Kremls: Eine historische Dekonstruktion

Im Zentrum von Françoise Thoms Analyse steht die Überzeugung, dass Russlands gegenwärtige Handlungen weder unberechenbar noch improvisiert sind, sondern einem strategischen Handbuch folgen, dessen Prinzipien über Jahrhunderte hinweg beobachtbar sind. Für sie ist das Verständnis dieses Modus Operandi der einzig verlässliche Anker in einem verworrenen internationalen Umfeld. Sie identifiziert zwei voneinander abhängige Säulen des russischen Expansionismus: den Einsatz eines ausländischen Komplizen und die Anwendung der „Salamitaktik“.

A. Die Doktrin des ausländischen Komplizen: Vom Polen des 18. Jahrhunderts bis zum Amerika des 21. Jahrhunderts

Die Historikerin argumentiert, dass die russische territoriale Expansion selten ein einsamer Akt war. Sie beruht fast systematisch auf einer Voraussetzung: der Neutralisierung oder Instrumentalisierung anderer Mächte. Thom erinnert daran, dass „die meisten territorialen Erweiterungen des Russischen Reiches mit der Komplizenschaft und Hilfe einer oder mehrerer ausländischer Mächte durchgeführt wurden“. Sie untermauert diese Behauptung mit präzisen und vernichtenden historischen Beispielen:

- Die Teilung Polens 1772, die „im Fahrwasser von Preußen und Österreich“ durchgeführt wurde.

- Die Rückeroberung der kaukasischen Staaten 1920-1921, die „in Absprache mit der Türkei“ erfolgte.

- Die Rückeroberung der baltischen Staaten und die Annexion Galiziens 1939, die durch die „Anlehnung an Deutschland“ über den Molotow-Ribbentrop-Pakt ermöglicht wurden.

Diese historischen Präzedenzfälle sind keine bloßen akademischen Erinnerungen; sie dienen dazu, die gegenwärtige Situation zu kontextualisieren und ihr den angeblich neuartigen Charakter zu nehmen. Indem sie die rhetorische Frage stellt: „Warum nicht auf Donald Trump zurückgreifen, um die Ukraine zu unterwerfen?“, positioniert Thom die potenzielle Annäherung zwischen Washington und Moskau nicht als eine Anomalie der Geschichte, sondern als die logische Fortsetzung einer jahrhundertealten Strategie. Die Trump-Administration wird so zum modernen ausländischen Komplizen, zum unverzichtbaren Werkzeug, das es dem Kreml ermöglicht, seine expansionistischen Ziele zu reduzierten Kosten zu verfolgen.

B. Die „Salamitaktik“ als asymmetrische Kriegsführung

Die zweite Säule der russischen Strategie ist die Methode, mit der die Expansion konkret umgesetzt wird. Thom beschreibt sie als „Salamitaktik“, einen schrittweisen Ansatz, bei dem Russland „sein Opfer in Scheiben schneidet (zuerst die Krim, dann der Donbass…); ist die erste Scheibe erworben, geht es zur zweiten über, dann zur dritten“. Diese Methode ist darauf ausgelegt, asymmetrisch zu sein: Jede Aggression wird als begrenzte, lokale und beherrschbare Krise dargestellt, deren Einsatz niemals eine massive und einheitliche westliche Reaktion zu rechtfertigen scheint. Indem der Kreml seine Aggression fragmentiert, lähmt er den Entscheidungsprozess seiner Gegner, nutzt deren Wunsch aus, eine Eskalation zu vermeiden, und gewinnt Zeit, um seine Errungenschaften zu konsolidieren.

Der Artikel bietet eine perfekte Illustration dieses Vorgehens anhand der russischen Vorschläge, die dem amerikanischen Gesandten Steve Witkoff übermittelt wurden. Moskau würde von den Vereinigten Staaten fordern, „die Ukrainer zu zwingen, die Teile der Region Donezk zu evakuieren, die sie noch kontrol-lieren und die die stärksten befestigten Linien an der ukrainischen Front sind“, im Austausch für ein „symbolisches Stück Territorium in der Region Sumy“. Dieser Vorschlag ist ein Lehrbuchfall. Oberflächlich betrachtet handelt es sich um einen Gebietsaustausch, der als Kompromiss dargestellt werden könnte. In Wirklichkeit ist es ein Manöver, das darauf abzielt, ohne großen militärischen Aufwand einen entscheidenden strategischen Vorteil zu erlangen. Die Aufgabe der Befestigungen von Donezk würde Russland „strategische Sprungbretter für die Eroberung der Zentral- und Südukraine“ bieten.

Diese beiden Strategien sind nicht nur parallel; sie sind tief symbiotisch. Die Doktrin des ausländischen Komplizen ist die ermöglichende Bedingung für die Salamitaktik. Um eine „Scheibe“ seines Opfers zu erhalten, insbesondere wenn diese militärisch schwer zu erobern ist, benötigt der Kreml einen externen Akteur, um den notwendigen diplomatischen, politischen oder wirtschaftlichen Druck auszuüben. Im Beispiel von Donezk kann Russland diesen Rückzug nur mit Gewalt und unter erheblichen Verlusten erreichen. Es versucht daher, einen Komplizen – die Trump-Administration – zu kooptieren, um die Ukraine zum Nachgeben zu „zwingen“. Der Komplize liefert somit die politische Deckung und den Hebel, die die Ausführung der Taktik ermöglichen, das Opfer isolieren und den internationalen Widerstand neutralisieren. Dieser Zyklus – Identifizierung eines Ziels, Bewertung der Kosten, Kooptierung eines externen Partners zur Reduzierung dieser Kosten, Erwerb des Ziels – bildet den wahren Motor des expansionistischen Modells, das Françoise Thom beschreibt.

II. Die Variable Trump: Anatomie einer geopolitischen Falle

Françoise Thoms Analyse konzentriert sich dann auf die Natur der Interaktion zwischen dem Kreml und der Trump-Administration. Sie stellt sie nicht als klassisches Bündnis dar, sondern als eine Konvergenz zynischer Interessen, die von Moskau durch eine raffinierte Falle inszeniert wird, die speziell auf das psychologische und ideologische Profil des amerikanischen Präsidenten abzielt.

A. Das „verlockende Stück Käse“: Dekonstruktion des Köders

Die Falle, die Thom als „Mausefalle“ bezeichnet, wird mit einem besonders verlockenden Köder bestückt: einem „prunkvollen ‚Deal‘“. Die Bedingungen dieser Vereinbarung sind von brutaler Klarheit. Im Austausch für entscheidende amerikanische Hilfe in der Ukraine, die Aufhebung der Sanktionen und einen erneuerten Zugang zu westlichen Technologien würde Russland einem amerikanischen Unternehmen ein Monopol auf „die Verwaltung und den Weiterverkauf seines für Europa bestimmten Gases“ anbieten. Dieser Köder ist so konzipiert, dass er für eine Administration, die transaktionale und sofortige Gewinne über langfristige strategische Überlegungen stellt, unwiderstehlich ist.

Die Historikerin warnt jedoch sofort vor der illusorischen Natur dieses Angebots und stützt sich dabei erneut auf historische Präzedenzfälle. Sie erinnert an das düstere Schicksal von Zugeständnissen, die der Kreml in Zeiten wirtschaftlicher Schwäche gemacht hat: „Sobald die Westler investiert und die Produktion gestartet haben, enteignet die russische Regierung den ausländischen Partner, der froh sein kann, wenn er noch ein paar Federn retten kann“. Der „Deal“ ist also keine Partnerschaft, sondern ein vorübergehendes Manöver, um westliche „

Melkkühe“ anzulocken, während sich die russische Wirtschaft erholt. Russland, erklärt sie, „nutzt das Versprechen von Geschäften für Machtzwecke“.

B. Machtpolitik als Erpressung: Ein Treffen der Geister

Der Grund, warum diese Falle so wirksam ist, liegt laut Thom in einer fundamentalen Konvergenz der Weltanschauungen. Der Kreml hat in Donald Trump seinen „Traumpartner“ gefunden, gerade weil dieser, ähnlich wie Wladimir Putin, „die Außenpolitik auf Erpressung und Nötigung reduziert“. Diese Symmetrie in ihrem Ansatz zu den internationalen Beziehungen schafft einen einzigartigen Kanal der Kommunikation und des Verständnisses, in dem traditionelle diplomatische Normen, Bündnisse und das Völkerrecht als Hindernisse für profitable Transaktionen angesehen werden.

Der Ansatz des Kremls ist auch psychologisch. Er zielt auf Trumps „Eitelkeit, Unwissenheit und Dummheit“. Der „Deal“ ist nicht darauf ausgelegt, dem amerikanischen nationalen Interesse zu dienen, sondern das Ego eines Führers zu schmeicheln, indem er ihm einen greifbaren und lukrativen persönlichen Sieg bietet. Thoms Andeutung, dass „

Trump Anspruch auf seinen Anteil an diesem fabelhaften Geldsegen hätte“, treibt diese Logik auf die Spitze und legt nahe, dass die Konvergenz nicht nur ideologisch, sondern potenziell korrupt ist.

Diese Dynamik offenbart eine raffinierte Form der Manipulation, die man als psychologischen Spiegel bezeichnen könnte. Der Kreml bietet nicht nur Bestechung an; er formuliert ein Angebot, das die transak-tionale Weltanschauung seines Ziels widerspiegelt und validiert. Indem Moskau die Vereinbarung als Austausch eines strategischen Guts (die Sicherheit der Ukraine) gegen ein kommerzielles Monopol (Gasverkäufe) strukturiert, „spricht es Trumps Sprache“. Dieser Ansatz signalisiert ein Verständnis und eine Akzeptanz seiner Methoden, was dem Ego schmeichelt und das Gefühl verstärkt, ein gutes Geschäft zu machen. Dadurch umgeht der Kreml die traditionellen Filter der außenpolitischen Analyse (die die Kosten der Aufgabe eines Verbündeten, die Auswirkungen auf die amerikanische Glaubwürdigkeit usw. abwägen würden), um die Entscheidung als reine Geschäftstransaktion neu zu rahmen. Das Genie der Falle liegt in ihrer Fähigkeit, dem Ziel das Gefühl zu geben, in seinem eigenen Zynismus verstanden und bestätigt zu werden, wodurch seine Wachsamkeit sinkt und es wahrscheinlicher wird, dass es einem Abkommen zustimmt, das den strategischen Interessen seines Landes grundlegend widerspricht.

III. Die metaphysische Bedrohung: Russland als „Zerstörungsmaschine“

Françoise Thoms Analyse erhebt sich dann über die traditionelle Geopolitik, um die ihrer Meinung nach tiefste und alarmierendste Dimension der russischen Bedrohung anzusprechen. Für sie ist diese Bedrohung nicht nur territorial oder militärisch; sie ist zivilisatorisch und zielt auf die Grundfesten der europäischen politischen und moralischen Ordnung.

A. Krieg durch Demoralisierung

Thom stellt Russland als eine „immense Zerstörungsmaschine“ dar. Sie warnt, dass diese Maschine nach der Ukraine „gegen Europa stürmen wird“, aber nicht unbedingt in konventioneller Form. Der Angriff wird „nicht zwangsläufig die Form einer militärischen Invasion annehmen, sondern durch Demora-lisierung und die Verbreitung von Hass, Dummheit, selbstmörderischem nationalem Egoismus und Nihilismus“ erfolgen. Dies sind keine kinetischen Waffen, sondern kognitive und moralische. Sie zielen darauf ab, das soziale und politische Gefüge der europäischen Demokratien von innen heraus zu zersetzen, das Vertrauen in Institutionen zu untergraben, Spaltungen zu verschärfen und eine zynische Weltanschauung zu fördern, in der nur rohe Machtverhältnisse zählen.

Um dieser düsteren Prophezeiung Gewicht zu verleihen, verankert Thom diese zukünftige Bedrohung im vergangenen und gegenwärtigen Verhalten Russlands. Sie betont „die Unerbittlichkeit, mit der Russ-land die Ukraine seit Jahrzehnten zerstört hat“, und dies, indem es seinen eigenen Wohlstand zerstört hat, „einzig aus dem Vergnügen, einen Nachbarn zu zerschlagen, der frei sein wollte“. Dieser Punkt ist entscheidend: Er etabliert ein Motiv, das über das rationale nationale Interesse hinausgeht. Die russische Aggression ist nicht nur eine Suche nach Territorium oder Sicherheit, sondern der Ausdruck eines zerstörerischen und nihilistischen Impulses, eines Hasses auf die Freiheit und Souveränität anderer.

Diese Auffassung der Bedrohung legt nahe, dass Russlands ultimatives strategisches Ziel nicht die Eroberung, sondern die Ansteckung ist. Das Ziel ist es, die Merkmale seines eigenen politischen Systems – Zynismus, Spaltung, Korruption und die zur Regierungsmaxime erhobene Lüge – in den europäischen politischen Körper zu exportieren. Durch die Verbreitung von „Hass“, „Dummheit“ und „selbstmörderi-schem nationalem Egoismus“ versucht der Kreml, Europa von innen heraus zu schwächen, es handlungsunfähig zu machen und es als konkurrierendes zivilisatorisches Modell zu neutralisieren. Der Krieg in der Ukraine ist aus dieser Perspektive weit mehr als ein territorialer Konflikt; er ist sowohl eine Demonstration dieses zerstörerischen Willens als auch ein Vektor dieser ideologischen Ansteckung. Die „Zerstörung“, die Russland Europa zufügen will, ist nicht die von Städten und Infrastrukturen, sondern die des europäischen Projekts selbst, seiner Werte und seines Zusammenhalts.

IV. Der europäische Imperativ: Von latenter Stärke zu strategischem Handeln

Der letzte Teil von Françoise Thoms Analyse ist präskriptiv. Nachdem sie ihre Diagnose gestellt hat, schlägt sie eine Strategie für Europa vor, die auf einer vollständigen Umkehrung der Wahrnehmung des Kräfteverhältnisses beruht.

A. Das Paradox der Macht: Russlands strukturelle Abhängigkeit von Europa

Die kontraintuitivste und zentralste Behauptung des Artikels ist, dass „ohne es zu wissen, die Europäer in einer Position der Stärke sind“. Thom stützt diese Überzeugung auf eine Analyse der strukturellen Schwachstellen Russlands, die oft durch seine aggressive militärische Haltung verdeckt werden. Die Quellen dieser europäischen Stärke sind vielfältig:

- Eine historische Abhängigkeit: Thom argumentiert, dass langfristig „das Russische Reich nur dank der von der russischen Macht kooptierten Europäer Bestand hatte“. Diese Aussage deutet auf eine strukturelle Abhängigkeit hin, die nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch und kulturell für die Stabilität und Entwicklung des russischen Staates ist.

- Eine zeitgenössische wirtschaftliche Realität: Das Scheitern der Autarkiestrategie und des „Schwenks nach China“ war eine „katastrophale Erfahrung“ für Russland. Weit davon entfernt, eine tragfähige Alternative zu bieten, hat diese Politik bei den russischen Eliten ein „scharfes Bewusstsein für ihre Abhängigkeit von Europa“ für Technologie, Investitionen und Märkte verstärkt.

- Die Unzulänglichkeit des amerikanischen Partners: Im Szenario eines Abkommens mit Washington glaubt Thom, dass „Trumps Amerika nicht ausreichen wird, um die russische Wirtschaft wieder flottzumachen“. Die Vereinigten Staaten können die Tiefe und Komplexität der wirtschaftlichen Beziehungen, die Russland mit Europa verbinden, nicht ersetzen.

B. Eine Strategie des prinzipienfesten Zwangs

Auf der Grundlage dieser Einschätzung fordert Thom Europa auf, seine Machthebel aktiv zu nutzen. Sie beschreibt eine Reihe konkreter Maßnahmen, die eine echte strategische Doktrin darstellen:

- Strategische Distanzierung: Europa muss sich zuallererst „klar vom amerikanischen Verrat distanzieren“. Das bedeutet, sich zu weigern, ein Abkommen zu billigen oder daran teilzunehmen, das die Souveränität der Ukraine auf dem Altar einer vermeintlichen Besänftigung opfern würde.

- Direktes Sicherheitsengagement: Anstatt die Sicherheit des Kontinents zu delegieren, muss Europa Verantwortung übernehmen. Es muss „Sicherheitsgarantien für Kiew fordern“ und „auf den Einsatz europäischer Streitkräfte in der Ukraine bestehen“, um das Land nicht allein seinem Aggressor gegenüberstehen zu lassen.

- Unzweideutiger wirtschaftlicher Hebel: Das primäre Zwangsmittel ist die Wirtschaft. Die Europäer müssen unmissverständlich erklären, dass „die Geschäfte (einschließlich des Gaskaufs) mit Russland erst wieder aufgenommen werden, wenn es die besetzten Gebiete geräumt hat“. Dieses einfache und klare Ultimatum verknüpft die wirtschaftliche Normalisierung direkt mit der Achtung des Völkerrechts.

Das Endziel dieser Strategie ist nicht nur, Russland einzudämmen oder den Konflikt einzufrieren. Es ist ehrgeiziger: Es geht darum, die internen und externen Bedingungen dafür zu schaffen, dass „Russland sich von der Autokratie befreit“, denn dies ist laut Thom der einzige Weg, um die europäische Sicherheit langfristig zu gewährleisten.

Dieser Ansatz stellt eine Form der asymmetrischen Strategie dar. Im Bewusstsein, dass Russlands Stärke in seinem Militärapparat und seiner Fähigkeit zur Subversion liegt, schlägt Thom vor, den Schwerpunkt des Konflikts zu verlagern. Anstatt auf Russlands bevorzugtem Terrain zu reagieren, muss Europa sein eigenes durchsetzen: die Wirtschaft. Europas Stärke ist systemisch, wirtschaftlich und technologisch. Indem Europa die wirtschaftliche Normalisierung zur Schlüsselvariable des Konflikts macht, weigert es sich, sich in ein von Moskau definiertes Spiel der militärischen Zermürbung oder diplomatischen Manipulation hineinziehen zu lassen. Im Gegenteil, es zwingt den Kreml, sich seiner eklatantesten strukturellen Schwäche zu stellen: seiner lebenswichtigen Abhängigkeit von europäischem Kapital, Technologien und Märkten. Dies ist eine klassische Strategie, die darin besteht, nicht den starken Punkt des Gegners anzugreifen, sondern seinen kritischsten schwachen Punkt.

Fazit: Der Imperativ der Klarheit

Letztendlich ist Françoise Thoms Gastbeitrag weit mehr als eine Analyse der aktuellen Lage. Er ist ein starkes Gegenmittel gegen strategische Verwirrung und Resignation. Sie argumentiert, dass Russlands Aggressivität kein Zeichen von Stärke ist, sondern ein Symptom tiefgreifender wirtschaftlicher Schwäche und struktureller Abhängigkeit. Sie zeigt, dass die Methoden des Kremls, weit davon entfernt, unvorhersehbar zu sein, historisch konsistent und daher in gewissem Maße vorhersehbar sind. Schließlich stellt sie die potenzielle Annäherung an die Trump-Administration nicht als unausweichlich dar, sondern als eine Falle, die auf einer zynischen Synergie beruht, die durchkreuzt werden kann und muss.

Die zentrale Botschaft des Artikels ist ein Aufruf zum Bewusstsein. Europas größte Schwachstelle, so Thom, ist nicht sein Mangel an militärischer oder wirtschaftlicher Macht, sondern sein mangelndes Bewusstsein für die Macht, die es tatsächlich besitzt. Ihr Aufruf zum Handeln ist eine Ermahnung, einen prinzipienfesten Realismus anzunehmen, Europas immensen wirtschaftlichen Hebel nicht nur zur Verteidigung seiner Interessen zu nutzen, sondern auch, um seine Werte gegenüber einem Regime durchzusetzen, das sie als nihilistisch und destruktiv beschreibt. Françoise Thoms Analyse bietet somit einen wesentlichen intellektuellen Rahmen, um sich in der gefährlichen geopolitischen Landschaft unserer Zeit zurechtzufinden – ein Rahmen, der die Klarheit der historischen Analyse und die Festigkeit der Prinzipien an die Stelle des „Nebels“ der Diplomatie und kurzsichtiger Kalküle setzt.

Joël-François Dumont

Quellen und Legenden

[*] Das neueste Buch von Françoise Thom „La marche à rebours ; regards sur l’histoire soviétique et russe” (Sorbonne Université Presses) wurde mit dem Prix François Guizot-Institut de France ausgezeichnet, der an Historiker vergeben wird (Institut de France) —

[1] Siehe die Analyse von Laure Mandeville, Sonderkorrespondentin des Figaro: « A Anchorage, l’ascendant du maître du Kremlin face au bâteau ivre de la diplomatie américaine » — (2025-0818) —

[2] Thom, Françoise. „Face à Poutine, les Européens sont en position de force“. Le Monde, 14. August 2025. « Die Trump-Regierung ist dabei, das Putin-Regime zu retten, das sie braucht, um Europa zu erpressen, meint die Historikerin vor dem Treffen zwischen Trump und Putin.» S.22 —

[3] Siehe « Anchorage – Un sommet de symboles, pas de substance » — (2025-0816) —

Siehe auch:

- « Le bateau ivre face à l’iceberg du Kremlin » — (2025-0818) —

- « La diplomatie de l’humiliation » — (2025-0818) —

In depth Analysis:

The Anchorage summit, orchestrated by Russia, aimed to « use the American president as an accomplice, consciously or not, to force Ukraine into territorial concessions and make it capitulate. » This event is characterized as « self-inflicted humiliation » for Washington, lacking any reciprocal concessions from Russia.

Françoise Thom’s analysis provides a critical framework, asserting that « The Trump administration is in the process of saving the Putin regime, which it needs to extort Europe. » She argues that Russia’s actions are part of a consistent historical strategy involving a « foreign accomplice« and the « salami tactic, » designed to incrementally undermine victims while appearing to seek compromise. Thom contends that the proposed « deal » with the US is a « lure » intended to exploit Trump’s transactional approach to foreign policy, ultimately aimed at weakening Europe.

Crucially, Françoise Thom highlights that « Europeans are in a position of strength« due to Russia’s economic dependence on Europe. She advocates for a resolute European strategy involving clear dissociation from any US « betrayal » of Ukraine, direct security guarantees for Kyiv, and the use of economic leverage to force Russian withdrawal from occupied territories. The overarching theme is a call for European strategic lucidity and proactive engagement to counter Russian aggression, which is framed as a « metaphysical threat. »

- ‘The cesspool and chaos: the Russian connection in the Epstein Affair’ in Desk Russia — (2025-0730)

- « Le cloaque et le chaos : la Russian connexion de l’affaire Epstein » in Desk Russie — (2025-0728) —

- „Die Kloake und das Chaos: Die russische Verbindung der Epstein-Affäre“ — (2025-0728) —

- « Клоака і хаос: російський зв’язок у справі Епштейна » — (2025-0728) —

- « La paille et la poutre : une réponse européenne aux idéologues trumpo-poutiniens » in Desk Russie — (2025-0708) —

- « The Pot Calling the Kettle Black: A European Response to Trump and Putin Ideologues » in Desk Russia — (2025-0708) —

- « A Disaster of the First Magnitude » in Desk Russia — (2025-0706) —

- « Toward a Putin–Trump Pact? in Desk Russia — (2025-0430) —

- « Vers un pacte Poutine-Trump ?» in Desk Russie — (2025-0429) —

- « Toward a Putin–Trump Pact? » in Desk Russia — (2025-0430) —

- « Russia’s Plan for the United States » in Desk Russia — (2025-0413) —

- « Le projet russe pour les États-Unis » in Desk Russie — (2025-0329) —

- « Vladimir Putin’s Twofold Revenge » in Desk Russia — (2025-0304) —

- « La double vengeance de Vladimir Poutine » in Desk Russie — (2025-0303) —

- « The Lessons of Trumpism for Europeans: How to Avoid a ‘Self-Putinization’ of the EU » in Desk Russia — (2025-0225) —

- « Les leçons du trumpisme pour les Européens : comment éviter une autopoutinisation de l’UE » — in Desk Russie — (2025-0223) —

Desk Russie erinnert daran, dass Françoise Thom im Rahmen der Université Libre Alain Besançon eine Reihe von fünf Vorträgen zum Thema „Die Instrumente und Methoden der Machtprojektion des Kremls von Lenin bis Putin” halten wird. Weitere Informationen und Anmeldung (persönlich).