L’objectif de Poutine est clair : utiliser le président américain comme complice, conscient ou pas, pour forcer l’Ukraine à des concessions territoriales et la faire capituler. La rencontre, qui devait être celle de la « poursuite de la paix » à Anchorage a tourné à l’« humiliation auto-infligée » pour Washington, sans la moindre contrepartie. Fasciné par l’ancien officier du KGB, Trump lui a offert une légitimation spectaculaire sur le sol américain. Si le pire, un « Yalta de l’Arctique »,[1] semble pour l’heure avoir été évité, les dirigeants européens sont attendus à la Maison-Blanche ce soir pour tenter de raisonner un président qui a conseillé à l’Ukraine d’« accepter le deal » en convoquant Zelensky dans le bureau ovale, seul, pour mieux le faire fléchir, qui retrouvera ensuite plusieurs dirigeants venus le soutenir.

Ce dont les Européens devraient se souvenir, c’est qu’ils sont position de force, comme l’a rappelé l’historienne Françoise Thom [*] dans une chronique publiée dans le Monde,[2] car la Russie dépend économiquement essentiellement de l’Europe. Encore faudrait-il, qu’ensemble, ces dirigeants se révèlent à la hauteur de la tâche, contrairement à leurs ainés à Munich. Ce serait un excellent départ pour cette « nouvelle diplomatie » à laquelle hier Emmanuel Macron a fait référence. Après les belles paroles, l’heure est venue de passer à l’acte en soutenant l’Ukraine et en déjouant un piège aussi grossier qu’abject de la part d’un pays que l’on veut croire encore notre allié. NDLR

« Face à Poutine, les Européens sont en position de force »

Sommaire

Introduction : Un appel à la lucidité stratégique face au brouillard diplomatique

Dans une tribune dense et percutante publiée dans Le Monde le 14 août 2025, l’historienne Françoise Thom livre une analyse qui se veut une intervention stratégique, une tentative de percer ce qu’elle nomme le « brouillard de la diplomatie » pour atteindre le « seul terrain solide à notre disposition : les objectifs russes ».1 L’article est articulé autour d’une thèse centrale, aussi directe que provocatrice :

« L’administration Trump est en train de réaliser le sauvetage du régime de Poutine, dont elle a besoin pour racketter l’Europe ».[2]

Cette affirmation, posée en préambule d’une rencontre hypothétique entre les présidents américain et russe à Anchorage, sert de point de départ à une déconstruction rigoureuse de la stratégie du Kremlin et à un appel pressant à un réveil stratégique européen.

L’objectif de Françoise Thom n’est pas de proposer un simple commentaire sur l’actualité, mais de modifier radicalement le paradigme à travers lequel les dirigeants européens perçoivent leur situation. Elle s’efforce de substituer au sentiment dominant de faiblesse et à une gestion de crise réactive, une posture proactive et assurée, fondée sur une conscience aiguë des leviers de puissance européens et des vulnérabilités fondamentales de la Russie.

Disséquer en profondeur une analyse aussi lucide est une priorité avant d’examinera successivement la déconstruction par Françoise Thom des constantes historiques de la stratégie russe, l’anatomie du piège géopolitique qu’elle décèle dans le « deal » russo-américain, la nature existentielle de la menace que la Russie fait peser sur l’Europe, et enfin, les contours de la stratégie qu’elle prescrit aux Européens.

L’analyse de Françoise Thom constitue une attaque intellectuelle en règle contre deux écoles de pensée occidentales prédominantes : d’une part, l’école « réaliste » qui, au nom d’une prétendue stabilité entre grandes puissances, se montre souvent prête à sacrifier des nations plus petites ; d’autre part, l’école libérale internationaliste qui conserve l’espoir d’intégrer ou d’apaiser la Russie par la négociation et le dialogue. Françoise Thom propose une troisième voie, une forme de réalisme de principe où la force et l’influence ne découlent pas uniquement de la puissance militaire, mais d’une adhésion inflexible à des principes, soutenue par une puissance économique coercitive. En affirmant que les Européens sont en « position de force »[2] et en rejetant toute négociation impliquant une « trahison »[2] de l’Ukraine, elle esquisse une doctrine où la puissance européenne s’exprime par la capacité à poser des conditions non négociables, une rupture nette avec les logiques d’accommodement.

I. Le Modus Operandi du Kremlin : Une déconstruction historique

Au cœur de l’analyse de Françoise Thom réside la conviction que les actions actuelles de la Russie ne sont ni erratiques ni improvisées, mais qu’elles s’inscrivent dans un manuel stratégique dont les principes sont observables à travers les siècles. Pour elle, la compréhension de ce mode opératoire est le seul point d’ancrage fiable dans un environnement international confus. Elle identifie deux piliers interdépendants de l’expansionnisme russe : le recours à un complice étranger et l’application de la « tactique du salami ».

A. La doctrine du complice étranger : De la Pologne au XVIIIe siècle au dépeçage de l’Ukraine

Notre historienne soutient que l’expansion territoriale russe a rarement été un acte solitaire. Elle repose quasi systématiquement sur une condition préalable : la neutralisation ou l’instrumentalisation d’autres puissances. Elle rappelle que « la plupart des agrandissements territoriaux de l’Empire russe ont été réalisés avec la complicité et l’aide d’une ou de plusieurs puissances étrangères » et étaye cette affirmation par des exemples historiques précis et dévastateurs :

- Le partage de la Pologne en 1772, réalisé « dans le sillage de la Prusse et de l’Autriche ».[2]

- La reconquête des États caucasiens en 1920-1921, menée « en s’entendant avec la Turquie ».[2]

- La reconquête des États baltes et l’annexion de la Galicie en 1939, rendues possibles en « s’appuyant sur l’Allemagne » via le pacte Molotov-Ribbentrop.[2]

Ces précédents historiques ne sont pas de simples rappels académiques ; ils servent à contextualiser la situation contemporaine et à la dépouiller de son caractère prétendument inédit. En posant la question rhétorique « Pourquoi ne pas avoir recours à Donald Trump pour soumettre l’Ukraine ? »,[2] Françoise Thom positionne le potentiel alignement entre Washington et Moscou non comme une anomalie de l’histoire, mais comme la continuation logique d’une stratégie séculaire. L’administration Trump devient ainsi le complice étranger moderne, l’outil indispensable permettant au Kremlin de poursuivre ses objectifs expansionnistes à un coût réduit.

B. La « tactique du salami » comme guerre asymétrique

Le deuxième pilier de la stratégie russe est la méthode par laquelle l’expansion se réalise concrètement. Françoise Thom la décrit comme la « tactique du salami », une approche incrémentale où la Russie « débite sa victime en tranches (d’abord la Crimée, puis le Donbass…) ; la première tranche acquise, elle passe à la deuxième, puis à la troisième ».[2] Cette méthode est conçue pour être asymétrique : chaque agression est présentée comme une crise limitée, locale et gérable, dont l’enjeu ne semble jamais justifier une réponse occidentale massive et unifiée. En fragmentant son agression, le Kremlin paralyse le processus décisionnel de ses adversaires, exploite leur désir d’éviter l’escalade et gagne du temps pour consolider ses acquis.

L’article offre une illustration parfaite de ce procédé à travers les propositions russes transmises à l’envoyé américain Steve Witkoff. Moscou exigerait que les États-Unis « forcent les Ukrainiens à évacuer les parties de la région du Donetsk qu’ils contrôlent encore, et qui sont les lignes fortifiées les plus solides du front ukrainien », en échange d’un « bout de territoire symbolique dans la région de Soumy ».[2] Cette proposition est un cas d’école. En apparence, il s’agit d’un échange de territoires pouvant être présenté comme un compromis. En réalité, il s’agit d’une manœuvre visant à obtenir, sans effort militaire majeur, un avantage stratégique décisif. L’abandon des fortifications du Donetsk offrirait à la Russie « des marchepieds stratégiques pour la conquête du centre et du sud de l’Ukraine ».[2]

Ces deux stratégies ne sont pas simplement parallèles ; elles sont profondément symbiotiques.

La doctrine du complice étranger est la condition de possibilité de la tactique du salami. Pour obtenir une « tranche » de sa victime, surtout lorsque celle-ci est difficile à conquérir militairement, le Kremlin a besoin d’un acteur externe pour exercer la pression diplomatique, politique ou économique nécessaire. Dans l’exemple du Donetsk, la Russie ne peut obtenir ce retrait par la force qu’au prix de pertes considérables. Elle cherche donc à coopter un complice – l’administration Trump – pour « forcer » l’Ukraine à céder. Le complice fournit ainsi la couverture politique et le levier qui permettent l’exécution de la tactique, isolant la victime et neutralisant l’opposition internationale. Ce cycle – identification d’une cible, évaluation du coût, cooptation d’un partenaire externe pour réduire ce coût, acquisition de la cible – constitue le véritable moteur du modèle expansionniste que décrit Françoise Thom.

II. La variable Trump : Anatomie d’un piège géopolitique

L’analyse de Françoise Thom se concentre ensuite sur la nature de l’interaction entre le Kremlin et l’administration Trump. Elle la dépeint non pas comme une alliance classique, mais comme une convergence d’intérêts cyniques, orchestrée par Moscou à travers un piège sophistiqué qui cible spécifiquement le profil psychologique et idéologique du président américain.

A. L’« appétissant bout de gruyère » : Déconstruction du leurre

Le piège, que Thom qualifie de « souricière », est amorcé par un appât particulièrement séduisant : un « ‘deal’ somptueux ».[2] Les termes de cet accord sont d’une clarté brutale. En échange d’une aide américaine décisive en Ukraine, de la levée des sanctions et d’un accès renouvelé aux technologies occidentales, la Russie offrirait à une société américaine le monopole de « la gestion et la revente de son gaz destiné à l’Europe ».[2] Ce leurre est conçu pour être irrésistible pour une administration qui privilégie les gains transactionnels et immédiats sur les considérations stratégiques à long terme.

Cependant, Françoise Thom met immédiatement en garde contre la nature illusoire de cette offre, en s’appuyant, là encore, sur des précédents historiques. Elle rappelle le sort funeste des concessions accordées par le Kremlin en période de faiblesse économique : « dès que les Occidentaux ont investi et lancé la production, le gouvernement russe spolie le partenaire étranger, encore heureux s’il peut sauver quelques plumes ».[2] Le « deal » n’est donc pas un partenariat, mais une manœuvre temporaire pour attirer des « vaches à lait » occidentales, le temps que l’économie russe se refasse une santé.1 La Russie, explique-t-elle, « utilise la promesse du business à des fins de puissance ».[2]

B. La politique de puissance comme extorsion : Une rencontre des esprits

La raison pour laquelle ce piège est si efficace, selon Françoise Thom, tient à une convergence fondamentale des visions du monde. Le Kremlin a trouvé en Donald Trump son « partenaire rêvé » précisément parce que ce dernier, à l’instar de Vladimir Poutine, « réduit la politique étrangère au racket et à l’extorsion ».[2] Cette symétrie dans l’approche des relations internationales crée un canal de communication et de compréhension unique, où les normes diplomatiques traditionnelles, les alliances et le droit international sont perçus comme des obstacles à des transactions profitables.

L’approche du Kremlin est également psychologique. Elle vise la « vanité, l’ignorance et la sottise de Trump ».[2]

Le « deal » est structuré non pas pour servir l’intérêt national américain, mais pour flatter l’ego d’un dirigeant en lui offrant une victoire personnelle tangible et lucrative. L’insinuation de Françoise Thom selon laquelle « Trump aurait droit à sa part de cette manne fabuleuse »[2] pousse cette logique à son terme, suggérant que la convergence n’est pas seulement idéologique mais potentiellement corruptrice.

Cette dynamique révèle une forme sophistiquée de manipulation que l’on pourrait qualifier de miroir psychologique.

Le Kremlin ne se contente pas de proposer un pot-de-vin ; il formule une offre qui reflète et valide la vision du monde transactionnelle de sa cible. En structurant l’accord comme un échange d’un actif stratégique (la sécurité de l’Ukraine) contre un monopole commercial (la vente de gaz), Moscou « parle le langage de Trump ». Cette approche signale une compréhension et une acceptation de ses méthodes, ce qui est intrinsèquement flatteur pour l’ego et renforce le sentiment de faire une bonne affaire. Ce faisant, le Kremlin contourne les filtres traditionnels de l’analyse de politique étrangère (qui pèseraient le coût de l’abandon d’un allié, l’impact sur la crédibilité américaine, etc.) pour recadrer la décision comme une simple transaction commerciale. Le génie du piège réside dans sa capacité à faire en sorte que la cible se sente comprise et validée dans son propre cynisme, abaissant ainsi sa garde et la rendant plus susceptible d’accepter un accord fondamentalement contraire aux intérêts stratégiques de son pays.

III. La menace métaphysique: La Russie comme « machine de destruction »

L’analyse de Françoise Thom s’élève ensuite au-dessus de la géopolitique traditionnelle pour aborder ce qu’elle considère comme la dimension la plus profonde et la plus alarmante de la menace russe. Pour elle, cette menace n’est pas seulement territoriale ou militaire ; elle est civilisationnelle, visant les fondements mêmes de l’ordre politique et moral européen.

A. La guerre par la démoralisation

Thom dépeint la Russie comme une « immense machine de destruction ».1 Elle prévient qu’après l’Ukraine, cette machine « se ruera contre l’Europe », mais pas nécessairement sous une forme conventionnelle. L’assaut ne prendra « pas forcément la forme d’une invasion militaire mais par la démoralisation et la propagation de la haine, de la bêtise, de l’égoïsme national suicidaire et du nihilisme ».[2] Ces armes ne sont pas cinétiques, mais cognitives et morales. Elles visent à corroder de l’intérieur le tissu social et politique des démocraties européennes, à saper la confiance dans les institutions, à exacerber les divisions et à promouvoir une vision du monde cynique où seuls les rapports de force bruts ont de la valeur.

Pour donner du poids à cette sombre prophétie, Françoise Thom ancre cette menace future dans le comportement passé et présent de la Russie. Elle souligne « l’acharnement avec lequel la Russie a détruit l’Ukraine depuis des décennies », et ce, en détruisant sa propre prospérité « pour la seule jouissance d’écraser un voisin qui voulait être libre ».[2] Ce point est crucial : il établit un mobile qui transcende l’intérêt national rationnel. L’agression russe n’est pas seulement une quête de territoire ou de sécurité, mais l’expression d’une pulsion destructrice et nihiliste, une haine de la liberté et de la souveraineté d’autrui.

Cette conception de la menace suggère que l’objectif stratégique ultime de la Russie n’est pas la conquête, mais la contagion. Le but est d’exporter les caractéristiques de son propre système politique – le cynisme, la division, la corruption, le mensonge érigé en principe de gouvernance – au sein du corps politique européen. En propageant la « haine », la « bêtise » et l’« égoïsme national suicidaire », le Kremlin cherche à affaiblir l’Europe de l’intérieur, à la rendre incapable d’action collective et à la neutraliser en tant que modèle civilisationnel concurrent.

La guerre en Ukraine, dans cette perspective, est bien plus qu’un conflit territorial ; elle est à la fois une démonstration de cette volonté destructrice et un vecteur de cette contagion idéologique. La « destruction » que la Russie cherche à infliger à l’Europe n’est pas celle des villes et des infrastructures, mais celle du projet européen lui-même, de ses valeurs et de sa cohésion.

IV. L’impératif européen : De la force latente à l’action stratégique

Le dernier volet de l’analyse de Françoise Thom est prescriptif. Après avoir posé son diagnostic, elle propose une stratégie pour l’Europe, une stratégie qui repose sur un renversement complet de la perception du rapport de force.

A. Le paradoxe de la puissance : La dépendance structurelle de la Russie envers l’Europe

L’affirmation la plus contre-intuitive et la plus centrale de l’article est que, « sans le savoir, les Européens sont en position de force ».[2] Françoise Thom fonde cette conviction sur une analyse des vulnérabilités structurelles de la Russie, qui sont souvent masquées par sa posture militaire agressive. Les sources de cette force européenne sont multiples :

- Une dépendance historique : Thom avance que, sur le long terme, « l’Empire russe n’a tenu que par les Européens cooptés par le pouvoir russe ».[2] Cette affirmation suggère une dépendance structurelle non seulement économique, mais aussi politique et culturelle, pour la stabilité et le développement de l’État russe.

- Une réalité économique contemporaine : L’échec de la stratégie d’autarcie et du « pivot vers la Chine » a été une « expérience calamiteuse » pour la Russie. Loin de lui offrir une alternative viable, cette politique a renforcé chez les élites russes une « conscience aiguë de leur dépendance à l’égard de l’Europe » pour la technologie, les investissements et les marchés.[2]

- L’insuffisance du partenaire américain : Dans le scénario d’un accord avec Washington, Thom estime que « l’Amérique de Trump ne suffira pas à remettre à flot l’économie russe ».[2] Les États-Unis ne peuvent se substituer à la profondeur et à la complexité des liens économiques qui unissent la Russie à l’Europe.

B. Une stratégie de coercition de principe

Forte de ce constat, Thom appelle l’Europe à utiliser activement ses leviers de puissance. Elle détaille une série d’actions concrètes qui constituent une véritable doctrine stratégique :

- La dissociation stratégique : L’Europe doit avant tout « se dissocier clairement de la trahison américaine ».1 Cela signifie refuser de cautionner ou de participer à tout accord qui sacrifierait la souveraineté de l’Ukraine sur l’autel d’un prétendu apaisement.

- L’engagement sécuritaire direct : Plutôt que de déléguer la sécurité du continent, l’Europe doit prendre ses responsabilités. Il faut « exiger des garanties de sécurité pour Kiev » et « insister sur le déploiement de forces européennes en Ukraine » pour ne pas laisser le pays seul face à son agresseur.[2]

- Le levier économique sans ambiguïté : L’outil de coercition principal est économique. Les Européens doivent signifier de manière univoque que « les affaires (achat du gaz compris) ne reprendront avec la Russie que lorsqu’elle aura évacué les territoires occupés ».[2] Cet ultimatum simple et clair lie directement la normalisation économique au respect du droit international.

L’objectif final de cette stratégie n’est pas simplement de contenir la Russie ou de geler le conflit. Il est plus ambitieux : il s’agit de créer les conditions internes et externes pour que « la Russie se débarrasse de l’autocratie » 1, car c’est, selon Thom, le seul moyen de garantir la sécurité européenne à long terme.

Cette approche constitue une forme de stratégie asymétrique. Conscient que la force de la Russie réside dans son appareil militaire et sa capacité de subversion, Thom propose de déplacer le centre de gravité du conflit. Au lieu de répondre à la Russie sur son terrain de prédilection, l’Europe doit imposer le sien : l’économie. La force de l’Europe est systémique, économique et technologique. En faisant de la normalisation économique la variable clé du conflit, l’Europe refuse de se laisser entraîner dans un jeu d’attrition militaire ou de manipulation diplomatique défini par Moscou. Elle contraint au contraire le Kremlin à se confronter à sa faiblesse structurelle la plus criante : sa dépendance vitale vis-à-vis des capitaux, des technologies et des marchés européens. C’est une stratégie classique qui consiste à ne pas attaquer le point fort de l’adversaire, mais son point faible le plus critique.

Le tableau ci-dessous synthétise l’opposition entre les deux cadres stratégiques décrits dans l’analyse.

| Domaine | Approche Stratégique Russe (selon Françoise Thom) | Contre-Stratégie Européenne (prescrite par Françoise Thom) |

| Objectif principal | Assujettissement de l’Ukraine ; Neutralisation de l’Europe par la démoralisation et la division. | Préservation d’une Ukraine libre ; Création des conditions pour une démocratisation de la Russie. |

| Instrument clé | Force militaire en dernier recours ; Préférence pour la manipulation, la subversion et la cooptation de complices étrangers. | Diplomatie économique coercitive ; Diplomatie de principe et garanties de sécurité directes. |

| Vision de la géopolitique | Un jeu à somme nulle de « racket et d’extorsion ». | Un jeu à somme positive où la sécurité européenne est liée à une Russie démocratique et non autocratique. |

| Tactique centrale | « Tactique du salami » : agression incrémentale pour paralyser la réponse. | « L’Ultimatum » : une condition unique, claire et non négociable pour la reprise des relations économiques. |

| Source de puissance | Appareil militaire et policier ; Capacité à manipuler les acteurs externes. | Supériorité économique et technologique ; Puissance systémique et attrait normatif. |

| Faiblesse identifiée | Une économie en déclin rapide et une dépendance structurelle profonde envers l’Europe. | Un manque de lucidité stratégique et une incapacité à reconnaître sa propre « position de force ». |

Conclusion : L’impératif de la lucidité

En définitive, la tribune de Françoise Thom est bien plus qu’une analyse de la conjoncture. C’est un puissant antidote à la confusion stratégique et à la résignation. Elle soutient que l’agressivité de la Russie n’est pas un signe de force, mais le symptôme d’une profonde faiblesse économique et d’une dépendance structurelle. Elle démontre que les méthodes du Kremlin, loin d’être imprévisibles, sont historiquement cohérentes et donc, dans une certaine mesure, anticipables. Enfin, elle dépeint l’alignement potentiel avec l’administration Trump non pas comme une fatalité, mais comme un piège fondé sur une synergie cynique qui peut et doit être déjoué.

Le message central de l’article est un appel à une prise de conscience. La plus grande vulnérabilité de l’Europe, suggère Françoise Thom, n’est pas son manque de puissance militaire ou économique, mais son manque de conscience de la puissance qu’elle détient réellement. Son appel à l’action est une exhortation à embrasser un réalisme de principe, à utiliser l’immense levier économique européen non seulement pour défendre ses intérêts, mais aussi pour faire respecter ses valeurs face à un régime qu’elle décrit comme nihiliste et destructeur. L’analyse de Françoise Thom offre ainsi un cadre intellectuel essentiel pour naviguer dans le paysage géopolitique périlleux de notre temps, un cadre qui substitue la clarté de l’analyse historique et la fermeté des principes au « brouillard » de la diplomatie et des calculs à courte vue.

Joël-François Dumont

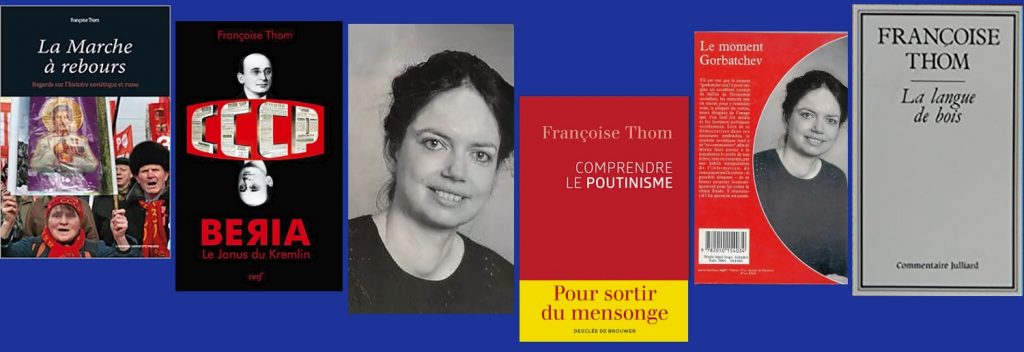

[*] Le dernier livre de Françoise Thom « La marche à rebours ; regards sur l’histoire soviétique et russe » (Sorbonne Université Presses) a reçu le Prix François Guizot-Institut de France, réservé aux historiens (Institut de France) —

[1] Voir l’analyse de Laure Mandeville, envoyée spéciale du Figaro : « A Anchorage, l’ascendant du maître du Kremlin face au bâteau ivre de la diplomatie américaine » — (2025-0818) —

[2] Voir Françoise Thom : « Face à Poutine, les Européens sont en position de force : L’administration Trump est en train de réaliser le sauvetage du régime de Poutine, dont elle a besoin pour racketter l’Europe, estime l’historienne, avant la rencontre entre Trump et Poutine » in Le Monde du 14 août 2025 p.22 —

[3] Voir « Anchorage – Un sommet de symboles, pas de substance » — (2025-0816) —

Voir également :

- « Le bateau ivre face à l’iceberg du Kremlin » — (2025-0818) —

- « нкоридж, або дипломатія приниження » — (2025-0818) —

- « Das betrunkene Schiff vor dem Kreml-Eisberg » — (2025-0818) —

- « The Drunken Ship Facing the Kremlin Iceberg » — (2025-0818) —

- « La diplomatie de l’humiliation » — (2025-0818) —

- « Анкоридж, або дипломатія приниження » — (2025-0818) —

- « Gipfeltreffen in Anchorage: Trump in der russischen Falle » — (2025-0818) —

- « A Call for Strategic Lucidity in the Diplomatic Fog » — (2025-0818) —

In depth Analysis:

The Anchorage summit, orchestrated by Russia, aimed to « use the American president as an accomplice, consciously or not, to force Ukraine into territorial concessions and make it capitulate. » This event is characterized as « self-inflicted humiliation » for Washington, lacking any reciprocal concessions from Russia.

Françoise Thom’s analysis provides a critical framework, asserting that « The Trump administration is in the process of saving the Putin regime, which it needs to extort Europe. » She argues that Russia’s actions are part of a consistent historical strategy involving a « foreign accomplice« and the « salami tactic, » designed to incrementally undermine victims while appearing to seek compromise. Thom contends that the proposed « deal » with the US is a « lure » intended to exploit Trump’s transactional approach to foreign policy, ultimately aimed at weakening Europe.

Crucially, Françoise Thom highlights that « Europeans are in a position of strength« due to Russia’s economic dependence on Europe. She advocates for a resolute European strategy involving clear dissociation from any US « betrayal » of Ukraine, direct security guarantees for Kyiv, and the use of economic leverage to force Russian withdrawal from occupied territories. The overarching theme is a call for European strategic lucidity and proactive engagement to counter Russian aggression, which is framed as a « metaphysical threat. »

- ‘The cesspool and chaos: the Russian connection in the Epstein Affair’ in Desk Russia — (2025-0730)

- « Le cloaque et le chaos : la Russian connexion de l’affaire Epstein » in Desk Russie — (2025-0728) —

- „Die Kloake und das Chaos: Die russische Verbindung der Epstein-Affäre“ — (2025-0728) —

- « Клоака і хаос: російський зв’язок у справі Епштейна » — (2025-0728) —

- « La paille et la poutre : une réponse européenne aux idéologues trumpo-poutiniens » in Desk Russie — (2025-0708) —

- « The Pot Calling the Kettle Black: A European Response to Trump and Putin Ideologues » in Desk Russia — (2025-0708) —

- « A Disaster of the First Magnitude » in Desk Russia — (2025-0706) —

- « Toward a Putin–Trump Pact? in Desk Russia — (2025-0430) —

- « Vers un pacte Poutine-Trump ?» in Desk Russie — (2025-0429) —

- « Toward a Putin–Trump Pact? » in Desk Russia — (2025-0430) —

- « Russia’s Plan for the United States » in Desk Russia — (2025-0413) —

- « Le projet russe pour les États-Unis » in Desk Russie — (2025-0329) —

- « Vladimir Putin’s Twofold Revenge » in Desk Russia — (2025-0304) —

- « La double vengeance de Vladimir Poutine » in Desk Russie — (2025-0303) —

- « The Lessons of Trumpism for Europeans: How to Avoid a ‘Self-Putinization’ of the EU » in Desk Russia — (2025-0225) —

- « Les leçons du trumpisme pour les Européens : comment éviter une autopoutinisation de l’UE » — in Desk Russie — (2025-0223) —

Desk Russie erinnert daran, dass Françoise Thom im Rahmen der Université Libre Alain Besançon eine Reihe von fünf Vorträgen zum Thema „Die Instrumente und Methoden der Machtprojektion des Kremls von Lenin bis Putin” halten wird. Weitere Informationen und Anmeldung (persönlich)