Dans le cratère fumant de Berlin, au milieu des vestiges du Reich vaincu, des gendarmes français marchent sur les pas des troupes d’occupation. Installés au camp Foch, ils sont d’abord une force chargée de graver l’ordre dans le chaos. Mais alors qu’un « rideau de fer » s’abat sur le continent, leur mission bascule.

Tout commence dans l’apocalypse de 1945. Envoyés pour imposer l’ordre dans la capitale déchue du Reich, ils prennent leurs quartiers au milieu des ruines. Mais l’Histoire ne leur laisse aucun répit. Alors que la Guerre Froide scinde le monde en deux, leur rôle se transforme au cœur de la poudrière européenne. Pendant près de cinquante ans, leur destin et celui de Berlin ne feront qu’un.

Ils seront en première ligne lors des deux crises majeures qui forgeront la légende de la ville : le blocus de 1948, auquel ils résistent avec le pont aérien, et l’érection du Mur en 1961, dont ils deviendront les gardiens du versant libre. Jour après jour, ils ont contribué à préserver cet îlot de démocratie face au totalitarisme.

La chute du Mur en 1989 n’est pas la fin de leur mission, mais son triomphe. Leur départ en 1994 clôt un chapitre unique : celui de vainqueurs qui, en un demi-siècle, ont accompagné Berlin sur le long chemin de la liberté jusqu’à sa pleine souveraineté.

D’abord occupants, puis protecteurs. Enfin, invités. Telle est l’incroyable odyssée des gendarmes français à Berlin. NDLR

Sommaire

Par Benoît Haberbush (*) — Melun, le 8 octobre 2025 — (Transcription d’une conférence au Musée Allié de Berlin)

Introduction

A la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la gendarmerie française envoie des hommes à la suite des soldats français venus occuper une partie de Berlin, l’ancienne capitale nazie. Dans ces ruines, les gendarmes assistent à l’édification d’une ville au statut original sur fond de Guerre froide. Ces militaires lient leur sort à cette cité pendant près d’un demi-siècle.

I- Implantation et mutations du détachement de gendarmerie de Berlin

En juillet 1945, les premiers éléments français arrivent à Berlin et s’installent dans les districts de Wedding et de Reinickendorf concédés par les Soviétiques. Les forces de gendarmerie sont composées, tout au long de la période, de gendarmes et de gardes républicains.[01] Le détachement de gendarmerie de Berlin (D.G.B.) est d’abord administré par la 1ère légion de gendarmerie de Neustadt en Allemagne de l’Ouest, avant d’acquérir son autonomie administrative le 1er juillet 1946. L’unité s’installe en partie dans des baraquements en bois ayant appartenu à la Luftwaffe. La base prend le nom de camp Foch.

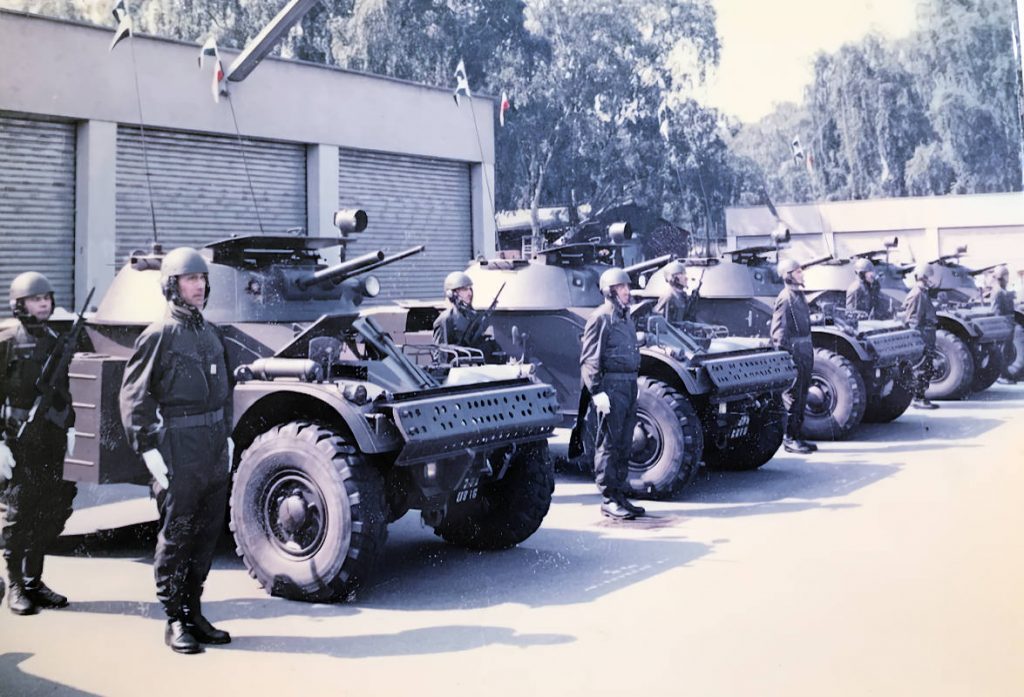

Le D.G.B. se compose d’un état-major, d’une section de gendarmerie départementale (avec trois brigades territoriales à Frohnau, Wedding et Reinickendorf et une brigade de réserve à Wedding), d’un escadron de sécurité et du 13ème escadron mobile. Les premiers temps sont difficiles dans cette ville en ruine. Tout manque. Les quelques véhicules fournis sont insuffisants et à bout de souffle. L’armement n’est pas adapté au service.

Alors que la phase d’installation est à peine achevée, le contexte international pèse sur l’organisation du détachement. D’une part, les problèmes posés par les colons dans les possessions françaises se traduisent par des prélèvements réguliers de personnel. Ces départs, pour des séjours plus ou moins longs, perturbent le service en désorganisant les unités et en les privant de leurs spécialistes (conducteurs, radios…). Quatorze sous-officiers sont tués en Indochine et un gradé meurt en A.F.N. en 1961.[02]

D’autre part, les menaces liées à la Guerre froide entraînent plusieurs aménagements. Devenu le véritable baromètre des relations Est-Ouest, Berlin cristallise les tensions au gré des événements. Le blocus de 1948-1949 constitue un véritable choc pour les gendarmes qui se retrouvent comme isolés du « monde libre ».

Cet événement a deux conséquences majeures. Le 1er mai 1948, un nouvel escadron renforce le D.G.B. Par ailleurs, le formidable développement de l’aéroport de Berlin-Tegel entraîne la création d’un poste de gendarmerie de l’air rattaché à la 1ère division aérienne de Lahr en Allemagne de l’Ouest.[03] A la fin de l’année 1948, le détachement comprend un état-major, une section de gendarmerie (trois brigades, une brigade de réserve et un fichier de recherches), l’escadron mobile n°9, deux escadrons de sécurité (dont l’un est dissout en 1949), basés au quartier Napoléon, et une brigade maritime à Tegel (supprimée en 1949).

Par la suite, les deux escadrons changent de dénomination à plusieurs reprises.[04] En juillet 1952, la section de gendarmerie disparaît. Elle est remplacée par un peloton porté de police judiciaire, créé dans chaque escadron de sécurité. Il est d’abord appelé « groupe de police judiciaire » en juillet 1962, puis « compagnie prévôtale » en novembre 1967. Les effectifs sous-officiers du détachement passent de 535 à 360. La construction du Mur de Berlin n’entraîne pas de conséquences notables en termes d’organisation.

En revanche, une profonde restructuration se produit à la suite des événements de mai 1968. Le 30 septembre marque la dissolution du détachement de Berlin en tant que corps. Il devient un simple échelon de commandement. L’escadron de sécurité n°2, constitué en escadron de marche, est envoyé en métropole pour renforcer les unités de maintien de l’ordre. La déflation d’effectifs touche aussi la compagnie prévôtale. Pour compenser ce départ, une compagnie d’élèves-gendarmes est créée au quartier Napoléon. Cette école dispense la même instruction qu’en métropole mais elle possède des caractères propres qui en font sa spécificité.

C’est une unité opérationnelle de combat intégrée au dispositif de sécurité militaire français. Les élèves s’entraînent dans la cuvette sablonneuse d’Heiligensee et participent aux manœuvres tripartites.[05]

Ils assurent aussi des services annexes à la Kommandatura [06] interalliée et à la prison de Spandau. L’école constitue enfin une vitrine de l’Arme. De nombreux stagiaires s’illustrent lors des rencontres militaires sportives.

Dans les deux décennies qui suivent, les effectifs restent inférieurs à 300 officiers, gradés, gendarmes et élèves gendarmes. La chute du Mur de Berlin et la réunification allemande précipitent le départ des militaires français et donc des gendarmes. Les autorités allemandes se montrent d’autant plus impatientes qu’elles financent l’entretien des unités françaises. Le 1er septembre 1991, le D.G.B. ne se limite plus qu’à 15 officiers, gradés et gendarmes. La compagnie d’élèves-gendarmes est dissoute. En 1994, il n’y a plus de gendarmes à Berlin (sauf à l’ambassade).

II- Les missions permanentes

Les missions de base du D.G.B. sont définies rapidement. Plusieurs d’entre elles restent valables jusqu’en 1989. Dès le 21 janvier 1946, une instruction fixe les conditions d’emploi de la gendarmerie départementale et de la garde républicaine. Le lieutenant-colonel Guin, commandant le D.G.B. de 1951 à 1956, résume parfaitement son cadre d’action : « Fidèle aux principes qui lui sont dictés par l’article 1er du Décret du 20 mai 1903 sur le service de la Gendarmerie, la Gendarmerie de Berlin veille à la sûreté publique et assure le maintien de l’ordre et l’exécution des lois. Elle demeure ainsi une force essentiellement protectrice de l’ordre, de la sécurité des Français et de leurs biens ».[07]

Tout d’abord, les gendarmes départementaux ont les mêmes attributions qu’en France en assurant la police judiciaire, administrative et militaire du secteur français de Berlin. Le statut si particulier de la ville nécessite toutefois quelques adaptations. Au niveau judiciaire, leur compétence s’étend aux compatriotes présents à Berlin, aux Allemands mêlés à des affaires intéressant des Français et aux ressortissants anglais, américains ou russes présents dans leur secteur.

Au tribunal français, les gendarmes assurent le service des audiences et les transfèrements. Par ailleurs, ils renseignent les autorités militaires de leur pays de tous les événements pouvant intéresser la sécurité des Français de Berlin. Ils coopèrent avec la sécurité publique, la sécurité militaire, les services spéciaux et, le cas échéant, avec la police allemande. Enfin, les gendarmes assurent la police militaire auprès des soldats français stationnés à Berlin et des militaires alliés de passage.

Les escadrons de gendarmerie mobile sont plus spécialement chargés des missions de maintien de l’ordre et de sécurité. Certaines tâches sont permanentes comme la protection des installations françaises ou alliées (le quartier Napoléon, le bâtiment de la division politique, le cabinet du général, l’aéroport de Tegel, la Kommandatura interalliée…), la police de la circulation dans le quartier Napoléon ou le contrôle des voies d’accès au secteur français par voie routière (postes de Babelsberg ou de Helmstedt) ou par voie ferrée.

La grande originalité de ces unités est de se trouver complètement intégrées au dispositif de défense du secteur français.

Cette situation se traduit par une instruction militaire renforcée, des reconnaissances continuelles à la limite du secteur français et des exercices périodiques.

Ces hommes sont appelés à fournir en première urgence des piquets et des unités d’intervention en cas de troubles publics, de grèves ou d’émeutes.

Parallèlement, les escadrons de sécurité effectuent des tâches semi-permanentes. De 1947 à 1987, ils fournissent du personnel pour assurer, trois mois dans l’année, la garde de la prison de Spandau. Huit criminels de guerre nazis y sont détenus au départ. Puis, par le jeu des libérations, Rudolf Hess devient l’unique prisonnier jusqu’à son décès en 1987. Chaque relève de la garde avec les Alliés donne lieu à une prise d’armes.

De même, les gendarmes mobiles participent au contrôle renforcé du quartier Napoléon ou aux séances de prévention routière données au profit de la troupe. En matière d’instruction militaire, les gendarmes mobiles prennent part aux nombreux exercices et manœuvres organisés en collaboration avec l’armée française, les Alliés ou la police allemande. Leurs noms tels que Catch-all ou Straight-flush sont déjà tout un programme.

En outre, il existe des tâches plus occasionnelles. L’arrivée de hautes personnalités mobilise une partie du personnel (escorte motocycliste, garde d’honneur). Des gendarmes mobiles assurent aussi la garde de l’ambassade lors de chaque séjour de l’ambassadeur français ou du général commandant en chef des forces françaises en Allemagne (C.C.F.A.). Par ailleurs, les championnats sportifs mobilisent ponctuellement du personnel (participants, arbitres, chronométreurs, contrôleurs, secrétaires…).

III- L’évolution des missions : De l’Occupation à la protection

Si les missions de base du D.G.B. n’ont guère évolué en 50 ans, son rôle s’est sensiblement modifié en raison du contexte. En 1945, cette unité est avant tout une force d’occupation chargée d’imposer les conditions des vainqueurs à une nation défaite. Les Français se montrent d’autant plus réceptifs à cette question que leur pays a été lui-même occupé. Les gendarmes sont plus spécialement chargés de découvrir les armes encore cachées dans certaines usines. Ils participent aussi à la dénazification de la société allemande en traquant les criminels de guerre et en surveillant la constitution d’organisations secrètes comme « Edelweiss » par exemple. Les forts mouvements de populations de nationalités différentes (prisonniers, requis du travail, déportés) compliquent la tâche des soldats de la loi. Par ailleurs, l’extrême précarité dans laquelle vivent les Berlinois, terrés dans les décombres de la ville, favorise tous les trafics. Le lieutenant-colonel Hurtrel écrit en septembre 1946 : « Les différences de classes ont disparu dans la misère. (…) Les seuls possédants actuels sont les trafiquants du marché noir, dont la suppression est entreprise mais ne réussira complètement que le jour où paraîtront sur le marché des denrées en quantité accrue et les objets d’usage courant ».[08]

En 1994, les gendarmes auraient mieux fait de ramener à Melun ces magnifiques mosaïques réalisées par des gendarmes durant leur affectation à Berlin. Après des mois de délabrement des économats et enfin un projet de reconstrcution, le promoteur aurait au moins pu les donner au musée allié de Berlin. NDLR

La Guerre froide tend à modifier radicalement la situation. Le blocus imposé par les Soviétiques conduit à une première prise de conscience. En plus de la lutte contre les trafics, les gendarmes reçoivent d’autres consignes qui traduisent les nouvelles préoccupations. Ainsi, en décembre 1948, les brigades de gendarmerie sont invitées à interdire la vente de journaux sous licence soviétique. Le même mois, des mesures strictes sont prises pour les élections organisées à Berlin-ouest. Tout le personnel du détachement est consigné dès le 1er décembre. De nombreuses patrouilles sont organisées. Les gendarmes assurent la surveillance des bureaux de vote et installent des postes fixes filtrants.[09] En 1949, les familles de gendarmes sont même évacuées. Elles ne reviennent que progressivement.

Les plans de défense, élaborés à cette époque, témoignent des préoccupations du moment. En février 1953, par exemple, l’un d’eux confie aux gendarmes le soin de protéger le rassemblement, au camp Napoléon, des ressortissants alliés stationnés dans le secteur français ainsi que de reconnaître et ralentir le plus longtemps possible la progression ennemie, en opérant les destructions nécessaires.[10]

Le renseignement devient une priorité. Les rapports de gendarmerie rendent compte des informations recueillies dans les zones occidentale et orientale (réfugiés, grèves…). Les patrouilles en limite de secteur français se multiplient. Pour éviter tout dérapage dans ce contexte explosif, les gendarmes reçoivent des consignes strictes : « à aucun moment et dans aucune circonstance, le feu ne sera ouvert tant que les Forces Alliées n’ont pas essuyé elles-mêmes le feu des Soviets ».[11]

En août 1961, la construction du Mur de Berlin accroît subitement la tension. Le 14 août, les militaires du détachement sont consignés dans leurs quartiers. A partir du 16, les escadrons de sécurité sont en état d’alerte permanente au quartier Napoléon. Les jours suivants, les gendarmes signalent de nombreuses incursions de véhicules soviétiques en zone française et des tentatives d’empiè-tement de la limite zonale française avec le mur. Les patrouilles, envoyées le long du mur, se multiplient pour afficher la résolution des Occidentaux. La pérenni-sation du mur entraîne un alourdis-sement des tâches pour les gendarmes (patrouilles sectorales, alerte opération-nelle, contrôle au check-point Charlie…).

CDT Benoît Haberbush — Photo © DR

Après la réorganisation de 1968, le service se normalise et le détachement se concentre sur ses missions de base. Contrairement aux Alliés, les gendarmes ne cantonnent pas leurs activités à la simple police militaire. Ils conservent de larges prérogatives judiciaires. Une certaine coopération se développe au fil du temps avec la police berlinoise même si la communauté française vit relativement repliée sur elle-même. Au cours des années 1970 et 1980, la tension reste liée au contexte international. La chute du Mur en 1989 est une véritable surprise pour le personnel, comme le confirme le général Choquet, alors lieutenant-colonel adjoint au commandant du détachement.[12]

Conclusion

Le détachement de gendarmerie de Berlin constitue donc un épisode singulier de l’histoire de l’Arme. Les générations de gendarmes qui se sont succédé en un demi-siècle ont été le témoin de l’étrange destin de cette ville, devenue l’enjeu de deux grandes puissances. Mais le fait le plus remarquable reste sans aucun doute l’évolution de cette force qui est passée du statut d’occupant à celui de protecteur avant de finir comme force invitée, de 1990 à 1994, sur un territoire étranger redevenu souverain.

Benoît Haberbusch

(*) Docteur en histoire, le commandant Benoît Haberbusch est cotitulaire de la chaire HiGeSeT et à la tête du département Stratégie et recherche du Centre de recherche de l’École des officiers de la gendarmerie nationale (CREOGN).

Notes

[01] Appellation donnée aux gendarmes mobiles de 1944 à 1954.

[02] Le 23 mai 1952, une salle du souvenir est inaugurée par le détachement de gendarmerie de Berlin en mémoire des siens tombés sur les théâtres d’opérations extérieurs. A cette date, 244 militaires ont été fournis par le D.G.B.

[03] Un premier poste de gendarmerie de l’air, créé en 1945, est dissout en 1948, après la rupture des relations quadripartites de Berlin par les Soviétiques. Il est recréé par la suite. De 3 gendarmes au départ, l’effectif passe à 5 en 1949, puis 14 après 1975.

[04] Au début de 1949, l’escadron de sécurité n°1 devient l’escadron de sécurité n°3, tandis que l’escadron mobile n°9 devient l’escadron de sécurité n°4. En novembre 1951, l’escadron de sécurité n°4 change encore de numéro en devenant le n°2. En juillet 1952, c’est au tour de l’escadron de sécurité n°3 qui devient le n°1.

[05] Presque tous sont des anciens sous-officiers appelés ou engagés.

[06] Créée en 1945, la Kommandantura est un organisme d’exécution de la législation promulguée par les quatre nations occupantes. Les États-Unis, l’Angleterre, l’U.R.S.S. et la France y ont chacun un représentant permanent. Les Soviétiques se retirent après 1948.

[07] Organisation et service du détachement de gendarmerie de Berlin n°50/4, lieutenant-colonel Guin commandant le D.G.B., S.P. 50. 448, le 8 mars 1955, SHGN : détachement de la gendarmerie de Berlin, R/4, 1954-1956.

[08] Rapport n°319/4 du chef d’escadron Hurtrel commandant le D.G.B. au général commandant supérieur de la zone française de Berlin, Berlin, le 23 septembre 1946, SHGN : D.G.B., R/2, 1970 et R/4, 1945-1946.

[09] Ordre d’emploi n°682/4 du détachement pour le maintien de l’ordre pour la journée du 5 décembre 1948 et les jours suivants du lieutenant-colonel Hurtrel commandant le D.G.B., S.P. 50.448, le 2 décembre 1948, S.H.G.N. : D.G.B., R/4, 1948-1949.

[10] Ordre de défense n°41/4, sous-groupement n°3, le lieutenant-colonel Hurtel commandant le D.G.B., S.P. 50.448, le 26 février 1953, S.H.G.N. : FFA, D.G.B., R/4, 1948-1949.

[11] Lettre n°120/4 du lieutenant-colonel Hurtrel commandant le D.G.B., S.P. 50.448, le 1er juillet 1953, S.H.G.N. : FFA, D.G.B., R/4, 1948-1949.

[12] Entretien avec le général Choquet, Maisons-Alfort, le 3 juin 2002.

Voir également :

- « Le détachement de gendarmerie de Berlin 1945-1994 (1) » — (2025-1008)

- « Das Gendarmeriekommando Berlin, 1945-1994 (1) » — (2025-1008)

- « The Berlin Gendarmerie Detachment 1945–1994 (1) » — (2025-1008)

- « Les gendarmes de Berlin : Mission impossible sur la Spree (2) » — (2025-1009)

- « The Gendarmes of Berlin: Mission Impossible on the Spree (2) » — (2025-1009)

- « Die Gendarmen von Berlin: Mission Impossible an der Spree (2) » — (2025-1009)

In-depth Analysis:

French Gendarmes in West-Berlin : In 1945, French gendarmes entered a devastated Berlin, a landscape of ruins where everything was scarce. Their first mission was that of an occupying force: hunting down Nazis and combating the black market that thrived on misery.

With the 1948 Blockade, the Cold War froze the new reality in place. The gendarmes, isolated at the heart of the enclave, underwent a transformation. From occupiers, they became the protectors of the French sector.

Their days were defined by symbolic and tense missions. They stood guard over Spandau Prison, watching over the last Nazi war criminals, including the infamous Rudolf Hess.

Then, in 1961, the Wall went up—a concrete scar splitting the city in two. They were placed on permanent alert. Their patrols ran along this symbol of oppression, their eyes turned eastward, ready for anything. They were no longer just gendarmes, but soldiers on the front lines of the Allied defense.

The fall of the Wall in 1989 signaled the end of their historic mission. After standing with the city for nearly half a century, the last gendarmes left Berlin in 1994.

From victors to guardians, they had been the silent witnesses and key players in Berlin’s journey from darkness to freedom.