L’épopée franco-allemande est l’histoire d’une métamorphose radicale, celle de « l’ennemi héréditaire » devenu l’allié fondateur de l’Europe.

Tout commence par l’ironie d’une France qui, aux XVIIe et XVIIIe siècles, armera involontairement la Prusse par l’exil de ses talents et l’exportation de ses idées. S’enclenche alors une spirale tragique de 150 ans, où l’humiliation d’Iéna est vengée à Sedan, et le « Diktat » de Versailles mène à la revanche de 1940, dévastant le continent.

La rupture survient en 1945. Sur les ruines, des leaders visionnaires choisissent la récon-ciliation, dont Berlin devient le laboratoire. Lors du blocus de 1948, les soldats français, d’occupants, se muent en protecteurs, un acte fondateur qui ancre la confiance.

Cette confiance rendra possible le Traité de l’Élysée et fera de ce couple le moteur de l’Europe. Cette histoire prouve que la haine n’est pas une fatalité, mais une construction politique, et que la paix la plus solide peut naître des cendres de la guerre la plus sombre.

Le double héritage des Lumières : la Prusse en armes, la Bavière en tant qu’État (4)

Sommaire

par Joël-François Dumont — Berlin, le 4 octobre 2025

Introduction : Une épopée européenne

L’histoire des relations franco-allemandes est bien plus qu’une chronique bilatérale ; elle constitue une véritable « épopée européenne ».[01] Au cœur de cette saga se trouve la métamorphose spectaculaire de deux nations, longtemps perçues comme des « ennemis héréditaires », en piliers fondateurs de l’Union Européenne.[01] Pendant des siècles, leurs destins se sont entremêlés au gré d’une « dialectique souvent conflictuelle, marquée par des guerres dévastatrices, des humiliations réciproques et des antagonismes profondément ancrés dans les consciences collectives ».[01] Cette relation tumultueuse peut être appréhendée en trois grands actes dramatiques qui ont non seulement façonné les deux pays, mais aussi l’ensemble du continent.

Le premier acte est celui d’une ironie historique cruelle, où la France, au faîte de sa puissance, a paradoxalement fourni à son futur rival prussien les outils de sa propre ascension. Par l’exil de son sang et l’exportation de son esprit, elle a involontairement armé celui qui deviendrait son principal antagoniste. Le deuxième acte est une tragédie de cent cinquante ans, une spirale de violence où chaque conflit semait les graines du suivant. C’est l’ère de la construction idéologique de l’« ennemi héréditaire », un cycle infernal d’humiliations et de revanches qui a culminé dans la conflagration totale de la Seconde Guerre mondiale.

Enfin, le troisième acte est celui d’une rédemption inespérée, une rupture radicale avec le passé. Sur les ruines d’un continent dévasté, une « volonté politique visionnaire » a permis de transcender les haines séculaires pour bâtir une alliance solide, dont la ville de Berlin est devenue le symbole le plus puissant.[01]

Cet article, censé résumer les trois précédents, entend retracer cette épopée, en analysant les mécanismes profonds de l’antagonisme et les ressorts extraordinaires de la réconciliation qui ont transformé un miroir brisé en une pierre angulaire de l’Europe moderne.

Partie I : Le miroir brisé de Berlin : Quand la France armait son futur rival (XVIIe-XVIIIe siècles)

L’histoire des relations franco-prussiennes est marquée par un paradoxe fondamental : la France, par ses propres décisions politiques et culturelles, a joué un rôle déterminant dans l’émergence de la puissance qui allait, des siècles plus tard, la défier et l’humilier. Berlin, future capitale de cet État prussien puis allemand, se dresse comme un « miroir brisé qui réfléchit une image déformée et ironique de son propre génie ».[02] Ce processus s’est opéré en deux temps : un transfert de capital humain, puis un transfert de capital intellectuel.

Le paradoxe huguenot : Le sang exilé, force de la Prusse

Le premier grand transfert de puissance de la France vers la Prusse fut démographique et économique. En 1685, la révocation de l’Édit de Nantes par Louis XIV, acte d’intolérance religieuse visant à unifier le royaume sous une seule foi, s’est révélée être une erreur stratégique aux conséquences durables. Cette décision a provoqué l’exode de plus de 200 000 protestants français, les Huguenots, qui constituaient une part dynamique et instruite de la population. Artisans qualifiés, entrepreneurs, intellectuels, administrateurs et officiers militaires prirent le chemin de l’exil, privant la France d’une part substantielle de ses forces vives.

Dix jours plus tard, Frédéric-Guillaume, le Grand Électeur de Brandebourg, publia l’Édit de Potsdam. Cet acte de grande clairvoyance politique offrait refuge, privilèges et liberté de culte aux réfugiés huguenots.

Pour le Brandebourg-Prusse, un État encore peu peuplé et économiquement fragile, cet afflux de talents fut une aubaine extraordinaire. Les Huguenots ont revitalisé l’économie berlinoise, fondé des manufactures, modernisé l’agriculture et renforcé l’administration. Leur éthique du travail et leurs compétences techniques ont contribué de manière décisive à jeter les bases de la future puissance économique et bureaucratique prussienne. Plus encore, nombre d’entre eux ont intégré l’armée, apportant leur expertise et forgeant les cadres d’une institution qui deviendrait le fer de lance de l’État.

Ainsi, par une décision interne, la France a offert à son rival naissant le capital humain qui lui faisait défaut, un premier « transfert » qui s’avérera lourd de conséquences.[02]

Les Lumières en arme : L’esprit français au service de la raison d’État

Le second transfert fut intellectuel. Au XVIIIe siècle, l’« esprit » des Lumières françaises fascinait toutes les cours d’Europe.[02] Aucun monarque n’incarna mieux cette fascination que Frédéric II de Prusse, le « Roi-Philosophe ». Francophile convaincu, il fit du français la langue de sa cour, de son académie et de sa correspondance, important le génie français pour « polir sa cour, façonner son État et aiguiser son intelligence politique ».[02] La relation complexe et « tumultueuse avec Voltaire à Potsdam » est le symbole le plus éclatant de cette captation intellectuelle.[02] Frédéric II invita le philosophe à sa cour, cherchant à s’approprier le prestige de la pensée française.

Cependant, le paradoxe est ici encore plus cruel. La France exportait une philosophie de la raison, de la critique et des droits individuels qu’elle-même « peinait à appliquer à sa propre monarchie vieillissante ».[02] Frédéric II, lui, s’en est emparé avec une finalité radicalement différente. Il n’a pas utilisé les Lumières pour libérer son peuple, mais pour « rationaliser son armée, moderniser son administration et mener une politique étrangère agressive ».[02] Il a adopté les méthodes des Lumières tout en en rejetant la finalité morale, transformant la philosophie en une « arme au service de la raison d’État ».[02] La rationalité, l’efficacité et la planification, prônées par les penseurs français, devinrent entre ses mains des instruments pour optimiser la machine de guerre prussienne et centraliser le pouvoir.

Ce détournement de l’esprit français illustre une dynamique profonde : la puissance ne réside pas seulement dans le développement endogène, mais aussi dans la capacité à absorber et à instrumentaliser le capital externe.

La France, par son rayonnement culturel, a fourni à la Prusse un logiciel intellectuel de modernisation. La Prusse, en retour, l’a appliqué avec une rigueur et une finalité militaire que la France elle-même n’imaginait pas. En somme, « par l’exil de son sang et l’exportation de son esprit, la France a paradoxalement fourni à son futur rival prussien les outils de sa propre puissance, une leçon d’histoire gravée dans les pierres de Berlin ».[02]

Le double héritage des Lumières : la Prusse en arme, la Bavière en État

Le cas de Maximilien, Comte de Montgelas est fascinant car il illustre un transfert non pas paradoxal ou militarisé comme en Prusse, mais un transfert d’idées structurel, direct et extraordinairement réussi. C’est le versant positif de l’influence des Lumières françaises.

Au-delà de la Prusse, l’influence des Lumières françaises a trouvé un terrain d’application encore plus fertile en Bavière, grâce à un Savoyard : le comte de Montgelas.

Maximilien de Montgelas, véritable père de l’État bavarois moderne, cet esprit pétri de rationalisme français a opéré une révolution par le haut.

Sous son impulsion, la Bavière se dote d’une constitution, abolit le servage et la torture, et centralise son administration sur un modèle ministériel moderne. Mais son coup de génie réside dans le Dienstpragmatik, règlement visionnaire pour les fonctionnaires qui remplace le droit du sang par le mérite de l’éduca-tion. En fondant l’accès aux charges publiques sur la compétence et non plus la naissance ou la religion, il crée un corps de serviteurs de l’État dévoués et efficaces.

Maximilien de Montgelas (1759-1839)

Ce modèle bavarois, conçu par un esprit français, servira de matrice à toute l’administration allemande moderne, incarnant un transfert culturel et structurel d’une portée historique immense.

Partie II : La spirale de l’humiliation : La construction de l’« ennemi héréditaire » (1806-1945)

Si les XVIIe et XVIIIe siècles ont vu la France armer involontairement la Prusse, le XIXe et la première moitié du XXe siècle sont marqués par une confrontation directe et brutale. Cette période a vu naître et se consolider le concept d’« ennemi héréditaire » (Erbfeindschaft). Loin d’être une fatalité, cette notion s’est avérée être une « construction idéologique et politique, nourrie par des conflits répétés et l’exacerbation des nationalismes ».[01] La dynamique centrale de cette ère fut un « cycle infernal où l’humiliation infligée à une nation sème inéluctablement les germes d’un désir de revanche ».[01]

De Iéna à Sedan : L’engrenage de la revanche (1806-1871)

Le point de départ de ce cycle moderne est l’humiliation prussienne face à Napoléon. Le 14 octobre 1806, aux batailles d’Iéna et d’Auerstedt, l’armée prussienne, héritière de la gloire de Frédéric II, fut « littéralement anéantie par les troupes napoléoniennes ».[01]

Ce « désastre militaire sans précédent » fut suivi par l’occupation de Berlin et le traité de Tilsit en 1807, qui démembra le royaume de Prusse et lui imposa de lourdes conditions. Pour l’élite et le peuple prussiens, cet événement fut vécu comme un « abaissement intolérable ».[01]

Cette défaite écrasante a eu un effet psychologique et politique profond : elle a semé les « germes d’un nationalisme allemand revanchard ».[01] La confrontation avec la France napoléonienne a pris une « tournure particulièrement acrimonieuse, laissant des cicatrices profondes et durables ».[01] Le désir de revanche a couvé pendant plus de soixante ans, alimentant les réformes militaires et un sentiment national de plus en plus antifrançais. Cet engrenage a trouvé sa conclusion logique lors de la guerre franco-prussienne de 1870-1871.

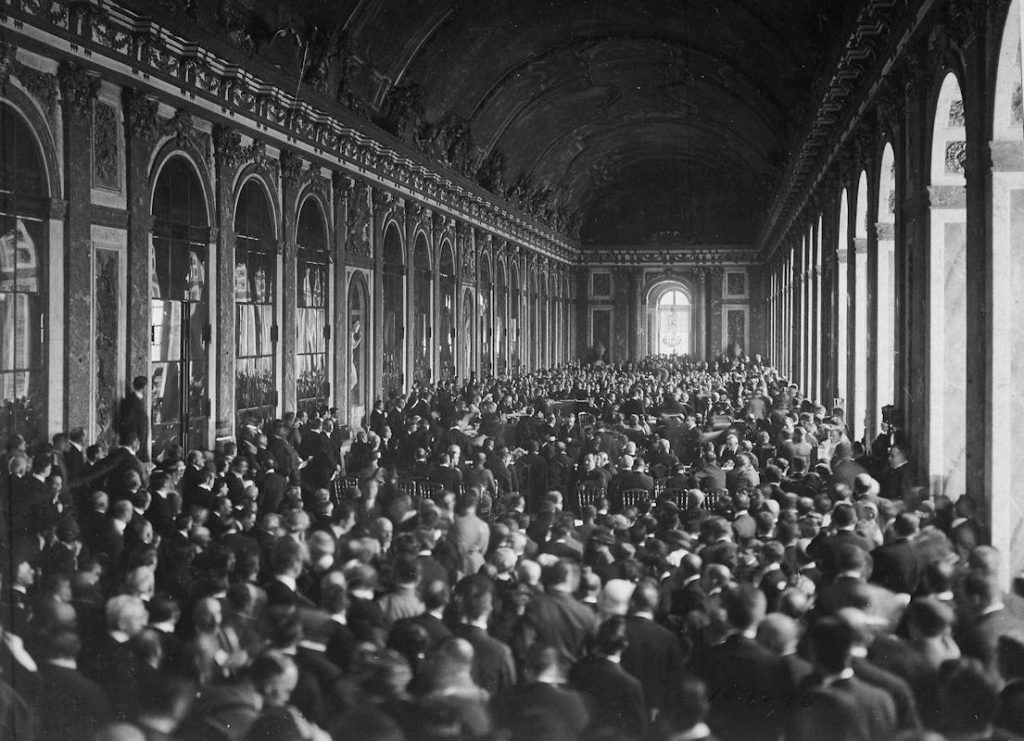

La défaite française à Sedan, la capture de Napoléon III et, surtout, la proclamation de l’Empire allemand dans la galerie des Glaces du château de Versailles le 18 janvier 1871, constituèrent l’ultime revanche pour l’humiliation de 1806. À son tour, l’annexion de l’Alsace-Lorraine a nourri le « nationalisme français jusqu’en 1914 », enclenchant ainsi le prochain tour de la spirale.[01]

Le « Diktat » de Versailles et ses conséquences (1919)

Le cycle s’est répété avec une intensité décuplée au XXe siècle. Après quatre années d’une guerre effroyable, l’Allemagne fut vaincue en 1918.

Le traité de Versailles, signé le 28 juin 1919, fut conçu par les Alliés, et notamment par une France revancharde, pour neutraliser durablement la puissance allemande. Cependant, ses conditions – pertes territoriales, réparations financières écrasantes, démilitarisation et surtout la clause de « culpabilité de guerre » – furent perçues par la quasi-totalité des Allemands comme une humiliation nationale insupportable, un « Diktat » imposé par la force.[01] Ce sentiment d’injustice et d’humiliation est devenu un « puissant moteur psychologique et politique » qui a miné la République de Weimar et a servi de terreau à la montée du nazisme.[01]

L’espoir brisé de Locarno : Une trêve dans la spirale (1925-1929)

Après la crispation de l’après-guerre, la France s’isole en voulant appliquer seule le traité de Versailles. Elle a perdu l’appui britannique et américain où le Sénat a refusé de ratifier le traité de Versailles. L’année 1923 marque l’apogée des tensions avec l’occupation de la Ruhr par Poincaré et la tentative de putsch d’Hitler à Munich.

L’impasse franco-allemande ouvre la voie à l’apaisement. Sous Herriot, MacDonald et surtout Stresemann, s’amorce une ère de dialogue qui mène aux accords de Locarno consacrant le retour de l’Allemagne sur la scène diplomatique.

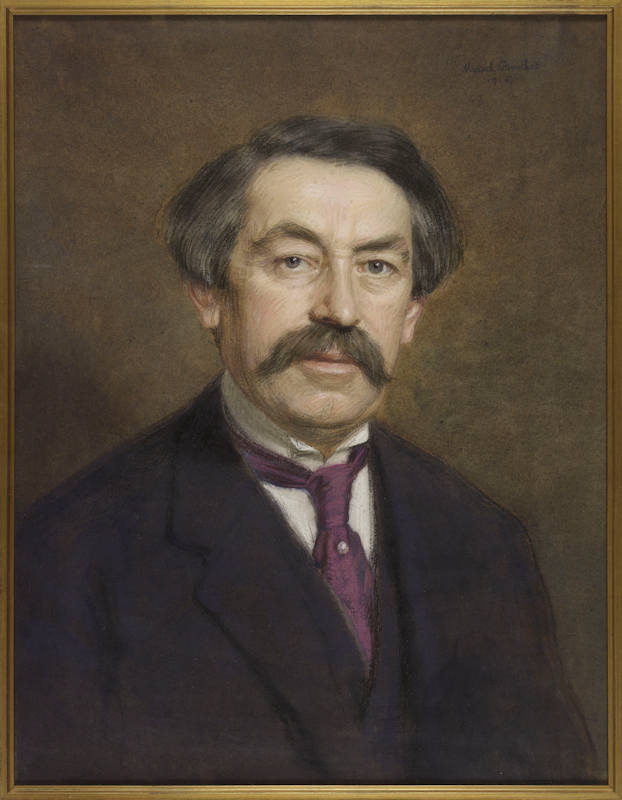

Pourtant, cette trajectoire vers le conflit ne fut pas linéaire. Une brève mais intense lueur d’espoir a percé la décennie des années 1920, une tentative de briser le cycle de la haine souvent qualifiée rétrospectivement de « réconciliation inaboutie, ratée ou illusoire ».[03] Cet effort fut incarné par deux hommes d’État visionnaires : les ministres des Affaires étrangères français, Aristide Briand, et son homologue allemand, Gustav Stresemann.[04]

Ensemble, ils conçurent la relation franco-allemande comme un instrument pour préserver une paix encore fragile.[05]

Leur chef-d’œuvre diplomatique fut les Accords de Locarno, signés en octobre 1925.[05] Par ce traité, l’Allemagne reconnaissait pour la première fois ses frontières occidentales, y compris la perte de l’Alsace-Lorraine, et s’engageait, avec la France et la Belgique, à ne plus recourir à la guerre pour régler les différends.[06][07] Cet acte marqua le retour de l’Allemagne sur la scène internationale en tant que partenaire égal, culminant avec son admission à la Société des Nations en 1926.[07][08] Un optimisme prudent, surnommé « l’esprit de Locarno », souffla sur l’Europe.[06] Pour leur action, Briand et Stresemann reçurent conjointement le prix Nobel de la paix en 1926.[05] Briand, le « pèlerin de la paix », lança son célèbre appel : « Arrière les fusils, les mitrailleuses, les canons! Place à la conciliation, à l’arbitrage et à la paix! ».[07]

Cependant, cet espoir fut de courte durée.[06] La mort prématurée de Stresemann en octobre 1929 priva l’Allemagne de son plus fervent défenseur de la réconciliation.[09] Quelques semaines plus tard, le krach boursier de Wall Street plongea le monde dans la Grande Dépression. La crise économique raviva les nationalismes et le protectionnisme, rendant les projets de coopération européenne obsolètes.[09] En Allemagne, le ressentiment lié au « Diktat » de Versailles, jamais éteint, fut exploité par les partis extrémistes. L’arrivée d’Hitler au pouvoir en 1933 et la remilitarisation de la Rhénanie en 1936, en violation flagrante des accords de Locarno, sonnèrent le glas de cette paix manquée et remirent l’Europe sur le chemin de la guerre.[08][10]

La conflagration finale (1939-1945)

La Seconde Guerre mondiale, déclenchée par Hitler, peut ainsi être vue comme le « paroxysme » de cette spirale de destruction.[01] La symbolique fut omniprésente. La percée allemande à Sedan en mai 1940 fut vécue comme une « répétition inversée et aggravée de la défaite française de 1870 ».[01] Plus encore, Hitler exigea que l’armistice du 22 juin 1940 soit signé dans le même wagon de chemin de fer et au même endroit, à Rethondes, que l’armistice allemand de 1918, mettant en scène la revanche de manière méticuleuse.

Cette histoire démontre de façon tragique qu’une « paix fondée sur l’humiliation du vaincu est une paix précaire et illusoire ».[01]

Le tableau suivant résume ce cycle destructeur, où chaque humiliation appelle une revanche, dans une escalade de violence qui a fini par embraser le monde entier.

| Événement & Date | L’Acte d’Humiliation (Pour qui?) | La Revanche et ses Conséquences | Formule Clé |

| Iéna & Auerstedt (1806) | Prusse | L’armée prussienne est « littéralement anéantie ».[01]Le Traité de Tilsit démembre le royaume. | « Germes d’un nationalisme allemand revanchard ».[01] |

| Guerre Franco-Prussienne (1870-71) | France | Défaite à Sedan. Proclamation de l’Empire allemand à Versailles. Annexion de l’Alsace-Lorraine. | Alimente le « nationalisme français jusqu’en 1914 ».[01] |

| Traité de Versailles (1919) | Allemagne | Perte de territoires, réparations écrasantes, clause de culpabilité de guerre. | Perçu comme un « Diktat »,[01] un « puissant moteur psychologique ». |

| Armistice de Rethondes (1940) | France | Hitler impose la signature de l’armistice dans le même wagon de 1918, à Compiègne. | « Parachève cette spirale de destruction ».[01] |

L’analyse de cette période révèle que l’hostilité n’était pas une fatalité. Elle était entretenue par la mémoire instrumentalisée de ces humiliations symboliques. La véritable force motrice de la guerre n’était pas seulement géopolitique ou économique, mais aussi psychologique. C’est la narration de l’injustice et le désir de laver l’affront qui ont permis aux nationalismes de mobiliser les populations pour des conflits toujours plus dévastateurs. Briser ce cycle ne pouvait donc pas se limiter à un simple armistice militaire ; cela exigeait de briser le récit même de l’humiliation.

Partie III : D’occupants à protecteurs : La métamorphose d’une alliance (1945-1994)

La fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945 marque une rupture radicale. Sur les ruines d’un continent et au sommet d’un cycle de haine, des dirigeants visionnaires ont fait le choix de la réconciliation. Nulle part cette transformation n’a été plus visible et plus symbolique qu’à Berlin, l’ancienne capitale du Reich devenue l’épicentre de la Guerre Froide. C’est là, dans cette ville divisée, que les soldats français ont accompli une métamorphose extraordinaire, passant du statut d’« occupants à protecteurs ».[11]

Berlin, 1945 : L’heure de vérité et la volonté visionnaire

À l’été 1945, les forces françaises entrent à Berlin. Leur présence n’allait pas de soi. Initialement mise à l’écart des accords de Potsdam qui divisaient la ville en trois secteurs, la France, grâce à la détermination du général de Gaulle et au soutien de Winston Churchill, a « arraché son propre secteur pour devenir un acteur-clé ».[11]

Les soldats français arrivent en vainqueurs dans une capitale ennemie détruite à 75%, où ils doivent gérer une crise humanitaire et superviser la dénazification.[11]

Ce moment de victoire totale aurait pu être l’occasion d’une nouvelle humiliation, perpétuant le cycle de la vengeance.

Ce fut au contraire l’« heure de vérité ».[11] Le choix qui fut fait, à Berlin comme au plus haut niveau politique, ne fut pas celui de la rétribution, mais celui d’une reconstruction non seulement matérielle, mais aussi politique et morale. Cette attitude sur le terrain préfigurait la « volonté politique visionnaire » de leaders comme Charles de Gaulle et Konrad Adenauer, qui comprirent que la seule voie pour assurer un avenir pacifique à l’Europe était de briser définitivement la logique de l’ennemi héréditaire.[01] Les forces françaises à Berlin (FFB) ne se sont pas contentées d’être des soldats ; elles devinrent des « bâtisseurs et des agents de la dénazification », posant les premières pierres d’une nouvelle relation.[11]

Le « coup de génie » de Tegel : La naissance des protecteurs

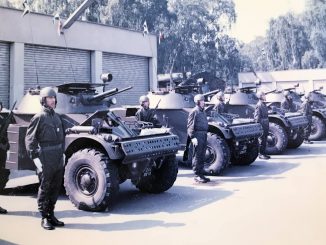

L’événement qui a scellé cette transformation fut le blocus de Berlin par les Soviétiques en 1948-1949. En coupant tous les accès terrestres et fluviaux à Berlin-Ouest, Staline espérait contraindre les Alliés occidentaux à abandonner la ville. La réponse fut le pont aérien, une opération logistique sans précédent. Si les États-Unis et la Grande-Bretagne ont assuré l’essentiel du transport de vivres et de matériel, la France a joué un rôle décisif au sol, un rôle qui allait changer à jamais sa relation avec les Berlinois.

Le principal aéroport de Berlin-Ouest, Tempelhof, était saturé. Il en fallait un nouveau, et vite. C’est alors que le commandement français a pris une initiative audacieuse : construire un aéroport entièrement neuf dans son secteur, à Tegel, en un temps record.

Ce ne fut pas « un simple chantier, mais un coup de génie stratégique ».[11] En seulement 90 jours, avec l’aide de la population berlinoise, les ingénieurs français ont construit une piste capable d’accueillir les plus gros avions-cargos. Cet exploit « a brisé l’étau soviétique et a assuré le succès du pont-aérien ».[11]

Par cet acte, la France a démontré de manière tangible son engagement pour la liberté de Berlin.

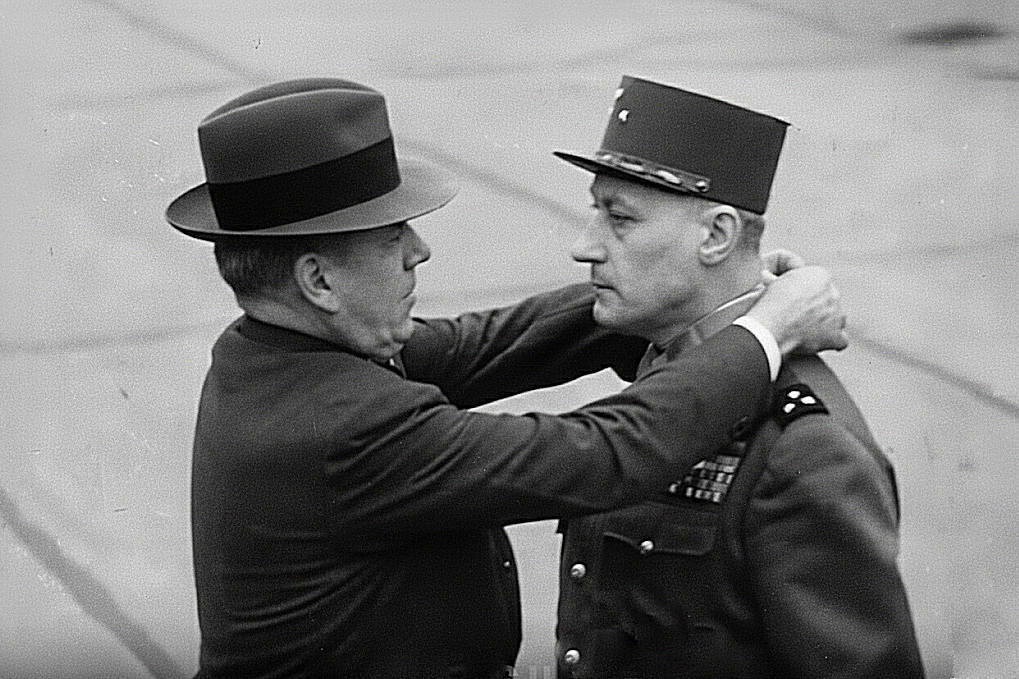

Général Jean Ganeval — Photo FFB

Cette période a vu émerger des figures héroïques comme le général Jean Ganeval. Confronté à des tours de radio soviétiques qui gênaient l’approche des avions à Tegel, il a sommé son homologue soviétique de les démonter. Face au refus, il a lancé un ultimatum et, à son expiration, a fait sauter les tours à la dynamite. Interrogé par ses alliés sur sa méthode, il répondit simplement : « Avec de la dynamite, mon cher ».[11] En deux jours, ce général français est devenu le « héros d’une ville ».[11]

La transformation était complète. Les Français n’étaient plus des occupants ; ils avaient « contribué à sauver la ville et à garantir sa liberté ».[11]

Sceller l’amitié : Du Traité de l’Élysée à l’Europe unie

La confiance née dans le creuset berlinois a fourni le socle sur lequel la réconciliation politique a pu être bâtie. Les actions symboliques sur le terrain ont donné une crédibilité immense aux gestes politiques qui ont suivi. Le discours historique du général de Gaulle à la jeunesse allemande à Ludwigsburg en 1962, puis la signature du Traité de l’Élysée le 22 janvier 1963 avec le chancelier Konrad Adenauer, ont institutionnalisé cette amitié nouvelle.[01]

Ce traité n’était pas qu’une déclaration d’intention. Il a mis en place des mécanismes de coopération concrets et permanents à tous les niveaux : consultations régulières entre gouvernements, programmes d’échanges pour la jeunesse avec la création de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ), et initiatives culturelles comme la chaîne de télévision ARTE.[01] Il a même conduit à la création d’unités militaires communes, comme la Brigade franco-allemande, symbole ultime de la transformation d’anciens ennemis en « alliés indéfectibles ».[11]

L’objectif était clair : remplacer la notion d’« ennemi héréditaire » par celle, alors révolutionnaire, d’« ami héréditaire ».[01]

Cette réconciliation n’a pas seulement pacifié les relations entre les deux pays ; elle est devenue le moteur de la construction européenne. Le succès de cette entreprise repose sur cette synergie unique entre les grands actes politiques et les preuves tangibles de solidarité vécues sur le terrain, comme à Berlin.

Conclusion : Une leçon d’histoire gravée dans les pierres de Berlin

L’épopée franco-allemande, de l’hostilité séculaire à l’alliance fondatrice, est l’une des transformations géopolitiques les plus profondes de l’histoire moderne. Elle offre une leçon universelle sur la nature des relations internationales.

Le parcours, du « miroir brisé » de Berlin où la France du XVIIIe siècle a involontairement façonné son rival prussien, jusqu’aux pistes de l’aéroport de Tegel où ses soldats ont sauvé cette même ville, est un témoignage puissant de l’ironie de l’histoire et de la capacité humaine à en changer le cours.

Trois enseignements majeurs se dégagent de cette histoire.

- Le premier est la démonstration de la futilité et du danger extrême du « cycle infernal où l’humiliation infligée à une nation sème inéluctablement les germes d’un désir de revanche ».[01] De Iéna à Versailles, de Versailles à Rethondes, cette spirale a prouvé qu’une paix punitive est une paix illusoire.

- Le second enseignement est que la notion d’« ennemi héréditaire » n’est pas une fatalité immuable, mais une « construction idéologique et politique ».[01] Elle peut être déconstruite par une volonté politique courageuse et visionnaire, capable de regarder au-delà des griefs du passé pour imaginer un avenir commun.

- Enfin, la réconciliation franco-allemande montre que la paix durable se construit sur deux piliers indissociables : des cadres politiques audacieux, comme le Traité de l’Élysée, et des actes concrets de solidarité qui ancrent l’amitié dans l’expérience vécue des peuples. La présence française à Berlin de 1945 à 1994 incarne ce second pilier. En passant d’occupants à protecteurs, les Français ont non seulement garanti la liberté d’une ville, mais ils ont aussi et surtout brisé un récit de haine vieux de plusieurs siècles.

L’histoire franco-allemande est ainsi la preuve que même les antagonismes les plus profonds peuvent être surmontés, et qu’un avenir de coopération peut être consciemment bâti sur les ruines du passé le plus sombre.

C’est cette leçon, gravée dans les pierres de Berlin, qui demeure le plus grand héritage de cette relation unique et le fondement de la paix européenne.

Joël-François Dumont

Sources et légendes

[01] European-Security.com, « D’une hostilité séculaire à une alliance fondatrice (2)« .

[02] European-Security.com, « Berlin, mémoire de France : le paradoxe huguenot et le miroir des Lumières (1)« .

[03] Cairn.info, « La réconciliation franco-allemande dans les années 1920« .

[04] CheminsDeMemoire.gouv.fr, « Aristide Briand« .

[05] Sénat.fr, « Rapport d’information sur le couple franco-allemand« .

[06] GSsA.ch, « 100 ans depuis les accords de Locarno« .

[07] Wikipedia.org, « Accords de Locarno« .

[08] StudySmarter.fr, « Résumé des traités de Locarno« .

[09] Cairn.info, « Vers une Europe unie? Aristide Briand, Gustav Stresemann et la coopération franco-allemande dans l’entre-deux-guerres« .

[10] LocarnoCittaDellaPace.ch, « Histoire des Accords de Locarno« .

[11] European-Security.com, « Les Forces Françaises de Berlin (1945-1994) (3)« .

Voir également :

- « Zerbrochene Spiegel, gemeinsames Schicksal (4) » — (2025-1004)

- « Miroirs brisés, destins liés (4) » — (2025-1004)

- « Shattered Mirrors, Shared Destiny (4) » — (2025-1004)

- « Les Forces Françaises de Berlin (1945-1994) (3) » — (2025-0928)

- « Von Besatzern zu Beschützern: die FFB in Berlin (1945-1994) (3) » — (2025-0928)

- « From occupiers to protectors, the French Forces in Berlin: (1945-1994) (3) » — (2025-0928)

- « Berlin-Tegel 1948 : Le coup de génie français » — (2025-0927)

- « The 424 Flights That Rewrote History » — (2025-0927)

- « 1948: Der Genie-Streich von Tegel » — (2025-0927)

- « D’une hostilité séculaire à une alliance fondatrice (2) » — (2025-0926)

- « Forging Europe: How Centuries of Conflict Became a Core Alliance (2) » — (2025-0926)

- « Vom Gegner zum Partner: Das deutsche-französische Vorbild (2) » — (2025-0926)

- « Berlin, mémoire de France (1) » — (2025-0924)

- « Berlin, Gedächtnis Frankreichs (1) » — (2025-0924)

- « Berlin, Broken Mirror of France (1) » — (2025-0924)

- « Maximilian Joseph de Montgelas : un Savoyard père de la Bavière moderne » — (2022-0115)

In-depth Analysis:

The Franco-German epic is the story of a radical metamorphosis: the « hereditary enemy » transformed into the founding ally of Europe.

It begins with the irony of 17th and 18th century France unwittingly arming Prussia through the exile of its talent and the export of its ideas. This set in motion a tragic 150-year spiral, where the humiliation of Jena was avenged at Sedan, and the « Diktat » of Versailles led to the revenge of 1940, devastating the continent.

The break came in 1945. Upon the ruins, visionary leaders chose reconciliation, with Berlin becoming its laboratory. During the 1948 blockade, French soldiers transformed from occupiers into protectors—a foundational act that anchored trust.

This trust made the Élysée Treaty possible and turned the pair into the engine of Europe. This history proves that hatred is not fate but a political construct, and that the strongest peace can be born from the ashes of the darkest war.