Explorons une ironie centrale de l’histoire franco-allemande à travers deux épisodes se déroulant à Berlin.

Le premier acte décrit comment la révocation de l’Édit de Nantes par Louis XIV en 1685 a provoqué une fuite des talents huguenots. Accueillis à bras ouverts par une Prusse dévastée, ces artisans, entrepreneurs et militaires français ont fourni le capital humain et technique nécessaire à son essor.

Le second acte analyse comment Frédéric le Grand, au XVIIIe siècle, a importé l’esprit des Lumières françaises, notamment via sa relation avec Voltaire. Il a utilisé cette philosophie non pas pour libérer son peuple, mais pour rationaliser son administration et perfectionner son armée.

Ainsi, par l’exil de son sang et l’exportation de son esprit, la France a paradoxalement fourni à son futur rival prussien les outils de sa propre puissance, une leçon d’histoire gravée dans les pierres de Berlin.

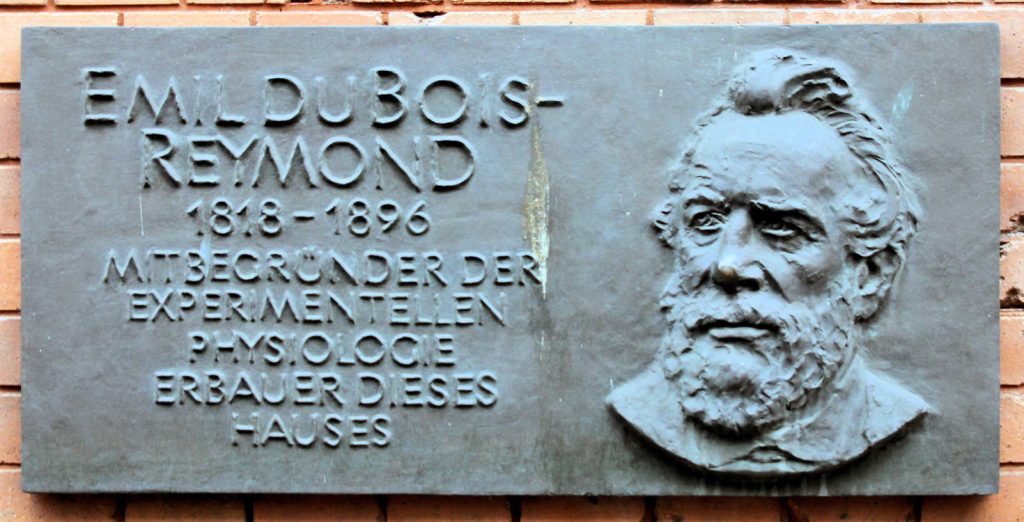

Parmi les personnalités éminentes des huguenots français à Berlin, on peut citer Daniel Chodowiecki (peintre d’origine huguenote par sa mère), Emil du Bois-Reymond (physiologiste d’origine huguenote, l’un des fondateurs de l’électrophysiologie), Karl Ludwig Michelet (philosophe d’origine huguenote), et Pierre Louis Ravené (industriel et collectionneur).

Ces figures ont contribué à l’influence durable de la communauté huguenote de Berlin dans divers domaines, reflétant l’importance de leur émigration suite à la Révocation de l’Édit de Nantes en 1685.

Le paradoxe huguenot et le miroir des Lumières

Table of Contents

par Joël-François Dumont — Berlin, le 24.September 2025 —

Introduction : Le fer et l’esprit – Comment la France a involontairement armé la Prusse

Berlin, dans ses pierres et ses collections, raconte une histoire franco-allemande plus complexe et ironique qu’il n’y paraît. Loin des seuls récits des guerres du XXe siècle, la capitale allemande est le théâtre de deux chapitres méconnus où la France, au faîte de sa gloire, a involontairement forgé la puissance de son futur rival.

Cette histoire de sang, d’esprit et de conséquences imprévues révèle une vérité dérangeante : la grandeur et les malheurs d’une nation sont souvent le fruit de ses propres contradictions. Le récit qui suit n’est pas celui d’une agression, mais d’un transfert ; non pas une histoire de conquête, mais de don involontaire.

Le premier acte de ce drame historique est un transfert de « sang » : celui des Huguenots, chassés du royaume de France par une quête d’unité religieuse absolue.

En 1685, la révocation de l’Édit de Nantes par Louis XIV provoqua une hémorragie de talents, une fuite de forces vives qui trouvèrent refuge dans un Brandebourg-Prusse exsangue. Cet exil ne fut pas une simple migration ; ce fut une transfusion providentielle qui apporta à l’État naissant des Hohenzollern le capital humain, technique et moral nécessaire à sa reconstruction et à son ascension. La France, en cherchant à se purifier, a offert à son voisin les bâtisseurs de sa future puissance.

Le second acte est un transfert d’« esprit » : celui des Lumières françaises, qui fascinait les cours d’Europe. Au XVIIIe siècle, Frédéric II de Prusse, le « Roi-Philosophe », importa le génie français pour polir sa cour, façonner son État et aiguiser son intelligence politique.

La relation tumultueuse avec Voltaire à Potsdam symbolise cette captation. Mais là encore, le paradoxe est cruel. La France exporta une philosophie de la raison, de l’efficacité et de la critique qu’elle-même peinait à appliquer à sa propre monarchie vieillissante. Frédéric II, lui, s’en saisit non pour libérer son peuple, mais pour rationaliser son armée, moderniser son administration et mener une politique étrangère agressive. Il adopta les méthodes des Lumières tout en en rejetant la finalité morale, transformant la philosophie en une arme au service de la raison d’État.

Ces deux épisodes, omniprésents pour qui sait les voir dans les musées de Berlin, de la Gendarmenmarkt au château de Charlottenbourg, démontrent comment la France, par ses propres décisions, a fourni à l’Allemagne les outils de sa propre puissance. Berlin se dresse ainsi comme un miroir de l’histoire de France, un miroir brisé qui réfléchit une image déformée et ironique de son propre génie.

Acte I : Le sang neuf de la Prusse – L’hémorragie des talents français (1685-1713)

Chapitre 1 : « Une foi, une loi, un roi » : La France à l’apogée et à la veille de l’erreur magistrale

La décision de révoquer l’Édit de Nantes en octobre 1685 ne fut pas un coup de tête, mais l’aboutissement logique et implacable de la conception absolutiste du pouvoir incarnée par Louis XIV.

Pour le Roi-Soleil, la monarchie était de droit divin, et le roi, en tant que « lieutenant de Dieu sur terre », se devait d’assurer l’unité de son royaume en tous domaines.[01] La formule « une foi, une loi, un roi » résumait cette vision où la pluralité religieuse, tolérée par son grand-père Henri IV comme un mal nécessaire pour mettre fin aux guerres de Religion, apparaissait comme une anomalie intolérable, une brèche dans l’édifice parfait de l’État.[02]

Cette quête d’homogénéité idéologique prima sur toute autre considération, y compris la stabilité économique et sociale d’un royaume déjà fragilisé.

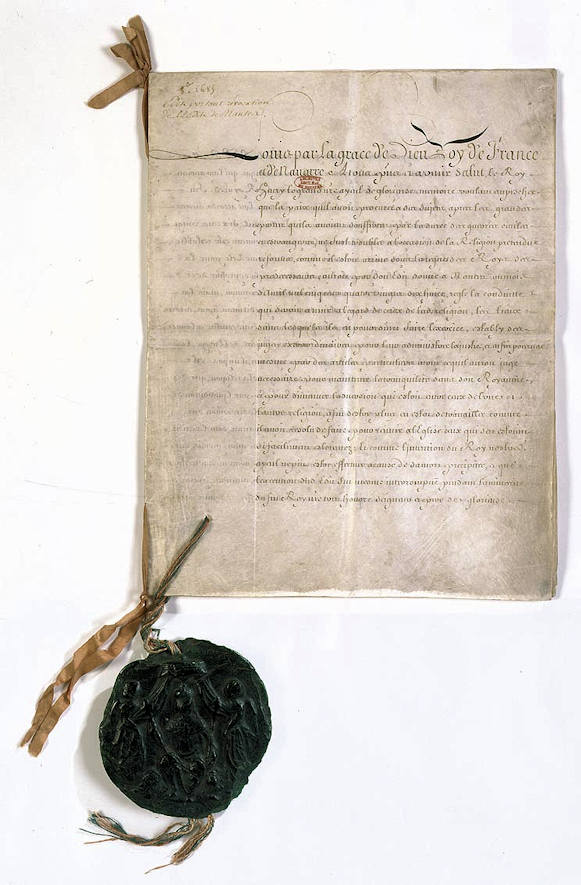

Édit de Louis XIV portant révocation de l’Édit de Nantes — Archives Nationales

Dès le début de son règne personnel en 1661, Louis XIV engagea une politique d’« étouffement à petites goulées » contre la « Religion Prétendue Réformée » (R.P.R.).[03]

Le processus fut méthodique. Il commença par une application « à la rigueur » de l’Édit de Nantes, c’est-à-dire une interprétation juridique si restrictive que tout ce qui n’était pas explicitement autorisé devenait interdit.[04]

S’ensuivit une vague de mesures répres-sives visant à marginaliser les protes-tants : exclusion progressive des charges municipales et judiciaires, fermeture de l’accès à de nombreuses corporations et professions libérales (avocats, médecins, imprimeurs) et suppression des cham-bres de l’édit mi-parties.[05]

Parallèlement, l’État s’attaqua aux struc-tures de la communauté : les temples construits sans autorisation formelle furent systématiquement démolis, les synodes nationaux interdits, et les aca-démies de théologie fermées les unes après les autres.[05]

Pour encourager les conversions, une « Caisse des conversions » fut établie, offrant des gratifications financières à ceux qui abjuraient.[03]

«Dragonnade» : illustration de Maurice Leloir, Photo Gustave Toudouze (1931)

Lorsque ces pressions juridiques et financières se révélèrent insuffisantes, le pouvoir royal passa à la violence physique. À partir de 1681, l’intendant du Poitou, Marillac, inaugura les tristement célèbres « dragonnades ». Cette politique consistait à loger de force des soldats, les dragons, réputés pour leur brutalité, chez les familles protestantes, avec l’autorisation implicite de commettre tous les excès pour obtenir des conversions.[06] Ruinées, terrorisées, les familles abjuraient en masse sous la contrainte.

Cette politique d’éradication religieuse fut menée dans un contexte économique désastreux. Le règne de Louis XIV, particulièrement après 1685, fut marqué par des guerres incessantes, une charge fiscale écrasante et des crises de subsistance dévastatrices, comme celles de 1693-1694 et 1709-1710, qui entraînèrent famines et épidémies.[07] Or, les Huguenots, estimés à environ 850.000 personnes, constituaient une part disproportionnée des forces vives de l’économie. Artisans, commerçants, entrepreneurs, ils dominaient des secteurs clés et tenaient une part significative des affaires du royaume.[08] En les persécutant, la monarchie ne faisait pas que violer les consciences ; elle sciait la branche sur laquelle reposait une part importante de sa propre prospérité.

L’acte final, l’Édit de Fontainebleau signé le 18 octobre 1685, fut présenté non comme un acte de persécution, mais comme un simple constat : puisque « la meilleure et la plus grande partie de nos sujets de la R.P.R. ont embrassé la Catholique », l’Édit de Nantes était devenu « inutile ».[09] Le nouveau texte ordonnait la démolition de tous les temples restants, interdisait tout exercice du culte protestant et bannissait les pasteurs.[09] Mais il contenait une clause d’une cruauté inédite : il interdisait aux laïcs de quitter le royaume, sous peine de galères pour les hommes et de confiscation de corps et de biens pour les femmes.[09] Louis XIV entendait non seulement éradiquer une foi, mais aussi emprisonner les fidèles dans un royaume devenu pour eux une prison. C’était une erreur magistrale, une blessure que la France s’infligeait à elle-même et dont son futur rival allait faire sa force.

Chapitre 2 : Un désert brandebourgeois et l’appel de Potsdam

Face à la France du Roi-Soleil, incarnation de la puissance et de la gloire, le Brandebourg-Prusse de 1685 faisait figure de parent pauvre. Sorti exsangue de la guerre de Trente Ans (1618-1648), l’électorat n’était qu’un champ de ruines. Le conflit avait anéanti près de la moitié de sa population, laissant des terres en friche, des villes dépeuplées et une économie à genoux.[10] Berlin, sa capitale, n’était qu’une modeste bourgade de 6 000 âmes, bien loin des métropoles européennes.[11] L’État lui-même était une mosaïque de territoires dispersés et sans grande cohésion.[10] C’est dans ce contexte de désolation que régna Frédéric-Guillaume de Hohenzollern, surnommé le « Grand Électeur ».

Deux hommes joueront un rôle éminent dans la formation du futur roi : Jacques Rousseau, pasteur et professeur huguenot, qui fut le précepteur de Frédéric II, « Frédéric le Grand », durant sa jeunesse à Rheinsberg et Jacques Duhan de Jandun, huguenot d’origine française, bibliothécaire érudit.

Prince calviniste à la tête d’une popu-lation majoritairement luthérienne, il était un homme d’État pragmatique, dont la politique était guidée par une vision claire : la reconstruction de son État passait par l’attraction de capital humain.[12] La décision de Louis XIV de chasser ses sujets protestants fut pour lui une opportunité historique. Il y vit la possibilité de panser les plaies de la guerre en accueillant une population instruite, qualifiée et travailleuse, qui partageait de surcroît sa propre foi réformée.[13]

Frédéric-Guillaume de Brandebourg, le Grand Électeur en armure et manteau électoral (1620-1688) — Portrait par Govert Flinck

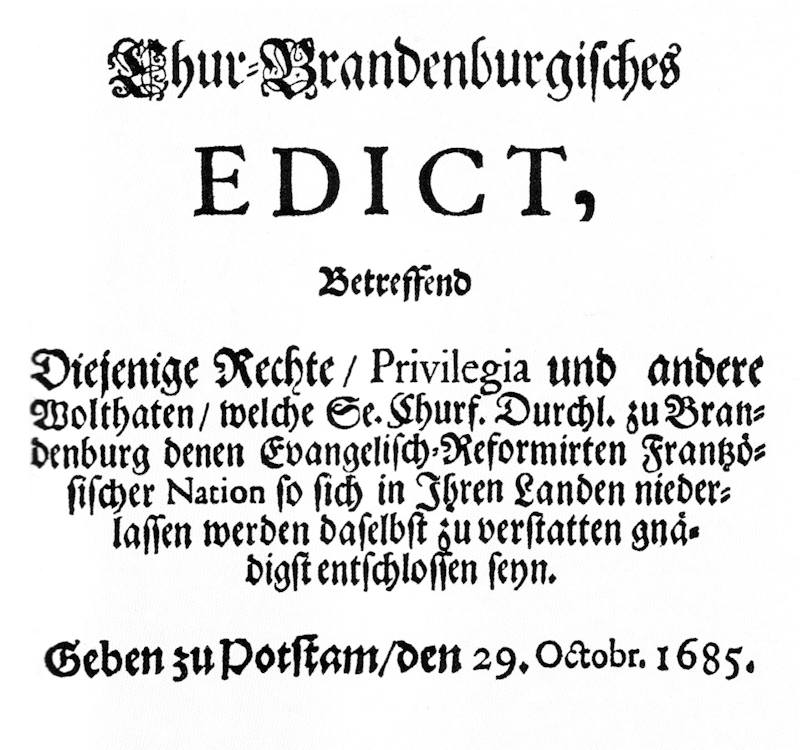

Onze jours seulement après la signature de l’Édit de Fontainebleau, le 29 octobre 1685, le Grand Électeur promulgua l’Édit de Potsdam. Ce document est un chef-d’œuvre de marketing politique. Rédigé en français et en allemand pour être largement diffusé, il ne se contentait pas d’offrir un asile vague ; il déroulait un véritable tapis rouge, détaillant avec une précision quasi contractuelle les avantages offerts aux réfugiés.[14]

L’Édit de Potsdam était une promesse ferme et alléchante. Il garantissait un soutien logistique complet, des avantages fiscaux exceptionnels, un accès à la propriété et au logement, une intégration économique immédiate, et une autonomie juridique et religieuse. Point crucial, il garantissait la liberté de culte en langue française, avec leurs propres pasteurs, et la possibilité de régler leurs différends par leurs propres juges.[14]

En somme, là où la France offrait la conversion forcée ou les galères, le Brandebourg offrait la liberté, la propriété et la citoyenneté. C’était un appel direct et irrésistible à une élite persécutée.

Chapitre 3 : Les bâtisseurs de Berlin : L’impact du refuge huguenot

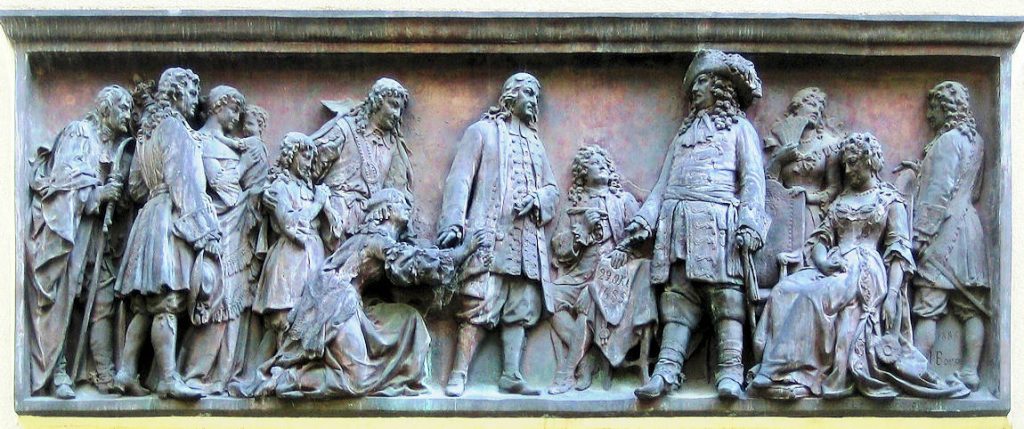

L’appel de Potsdam fut entendu. On estime que sur les quelque 200.000 Huguenots qui parvinrent à fuir la France, environ 20.000 choisirent le Brandebourg-Prusse.[08] Ces réfugiés étaient, pour une large part, issus des classes les plus productives de la société française : artisans, commerçants, entrepreneurs, intellectuels et militaires.[13] Ils arrivaient d’un pays économiquement et culturellement plus avancé, apportant avec eux un capital de savoir-faire inestimable.

Leur impact sur l’économie prussienne fut immédiat et révolutionnaire. Ils implantèrent et développèrent des industries jusqu’alors inexistantes, en particulier dans le textile de luxe, l’horlogerie, la joaillerie et la tannerie.[15] Ils introduisirent de nouvelles cultures agricoles et contribuèrent à l’assèchement des marais.[13]

La transformation la plus visible fut celle de Berlin. La ville connut une explosion démographique, sa population passant de 6.000 à près de 30.000 habitants en quelques décennies. Vers 1700, un tiers de la population berlinoise était d’origine française.[11] Les Huguenots ne furent pas simplement absorbés ; ils constituèrent une véritable « colonie » avec ses propres institutions. Ils bâtirent leurs églises, la plus emblématique étant l’impressionnante Cathédrale française (Französischer Dom) sur la place du Gendarmenmarkt, érigée à partir de 1705.[16] Ils fondèrent leurs écoles, comme le prestigieux Collège Français en 1689, leurs hôpitaux et leurs tribunaux [11] et aussi leur cimetière.

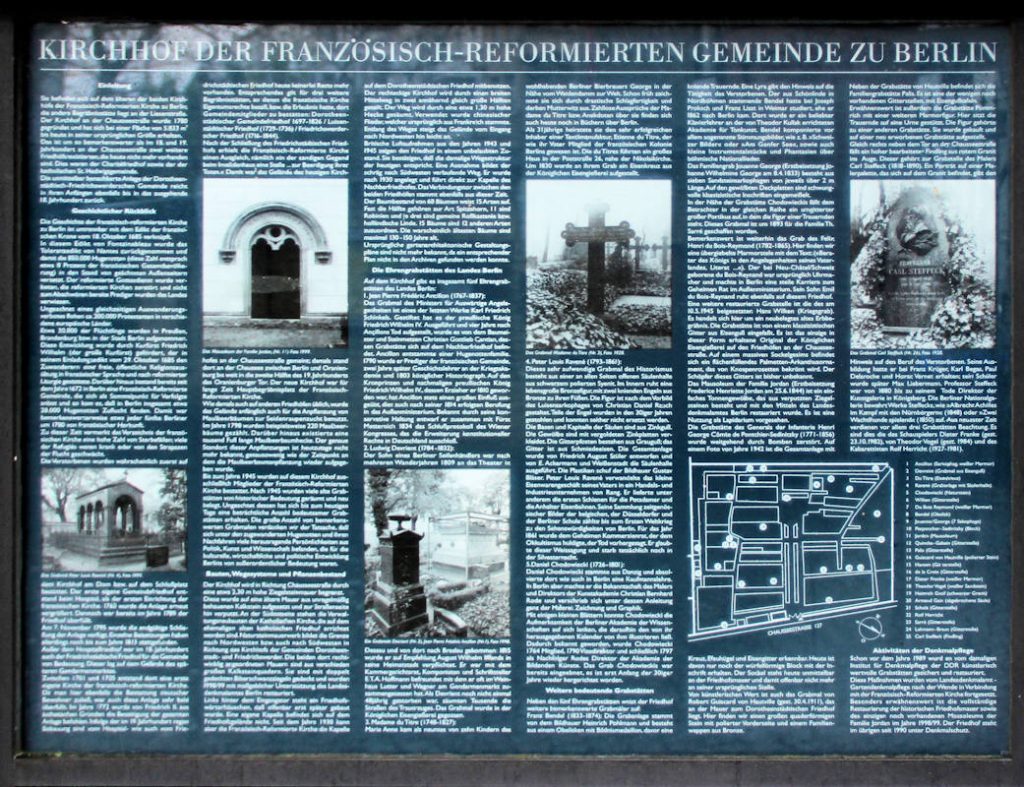

Un, premier cimetière pour la communauité réformée a été ouvert à Berlin en 1780 pour les descendants des Huguenots et des Protestants d’origine française. Ce cimetière français de Berlin (division I) (Französischer Friedhof I), se trouve dans le faubourg d’Oranienburg à Berlin-Mitte. C’est un exemple unique du néo-classicisme en vogue à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Sur la colonne, deux inscriptions : « A ses membres morts pour le Roi et la patrie, l’église françaoise du refuge de Berlin » inauguré « le 2 septembre 1876 » et « Je suis fidèle jusqu’à la mort rt te donnerai la couronne de vie ».

Un second cimetière français, le cimetière français de Berlin (division II). (Französischer Friedhof II) sera ouvert en 1835. C’est là qu’est enterré Theodor Fontane. On y trouve plusieurs monuments à la mémoire des morts des guerres :

- de 1864 : La guerre des Duchés, également appelée seconde guerre de Schleswig ou seconde guerre prusso-danoise;

- de 1866 : la guerre austro-prussienne, conflit qui opposa en 1866 la Prusse, soutenue par l’Italie, à l’Autriche, appuyée par les principaux États de la Confédération allemande, (Bade, Bavière, Wurtemberg, Saxe, Hanovre, Hesse), et qui se termina par la victoire de la Prusse et de l’Italie. Essentiellement politique, ce conflit, voulu par Bismarck, avait pour objet de contraindre l’Autriche à renoncer, au profit de la Prusse, à sa position de puissance dominante (Machtstellung) en Allemagne. L’occasion de la guerre fut une querelle entre Vienne et Berlin à propos de l’administration des duchés danois. Le traité de Prague (23 août 1866) sanctionna la réorganisation de l’Allemagne selon les vues prussiennes. Par le traité de Vienne (3 octobre 1866), l’Italie, grâce à l’arbitrage de Napoléon III, reçut la Vénétie.

- de la guerre franco-prussienne de 1870 et

- de la Grande guerre. Les violents combats de 1945 endommageront une grande partie du cimetière. En 1961, lors de la construction du mur de Berlin par la RDA, la chapelle et la maison du pasteur seront détruites.

Cimetière 1 de la Communauté réformée française, Chausseestraße 126, Berlin-Mitte

Au-delà de l’économie, l’apport des Huguenots fut politique. Élevés dans l’idéologie d’une monarchie absolue, ils firent preuve d’une loyauté sans faille envers la dynastie des Hohenzollern. N’ayant aucun lien avec l’aristocratie foncière locale (les Junkers), ils constituèrent pour le pouvoir central un corps de fonctionnaires et de militaires dévoués, un instrument idéal pour forger une administration centralisée et efficace.[12]

Chapitre 4 : L’ironie en uniforme : De la révocation à la guerre de 1870

L’intégration des Huguenots en Prusse fut une réussite spectaculaire. En deux siècles, leurs descendants devinrent des Prussiens loyaux, pleinement intégrés dans l’armée, l’administration et la vie intellectuelle.[17] L’histoire de cette assimilation culmine dans le paradoxe le plus tragique de cette saga : la guerre de 1870.

Lorsque la France de Napoléon III déclara la guerre à la Prusse de Guillaume Ier, elle se trouva face à une armée dont les cadres avaient été en partie façonnés par ses propres enfants exilés. Des officiers prussiens portant des noms à consonance française menèrent les troupes allemandes à la victoire contre la patrie de leurs ancêtres. La défaite française à Sedan fut, en un sens, l’aboutissement lointain de la Révocation de 1685.

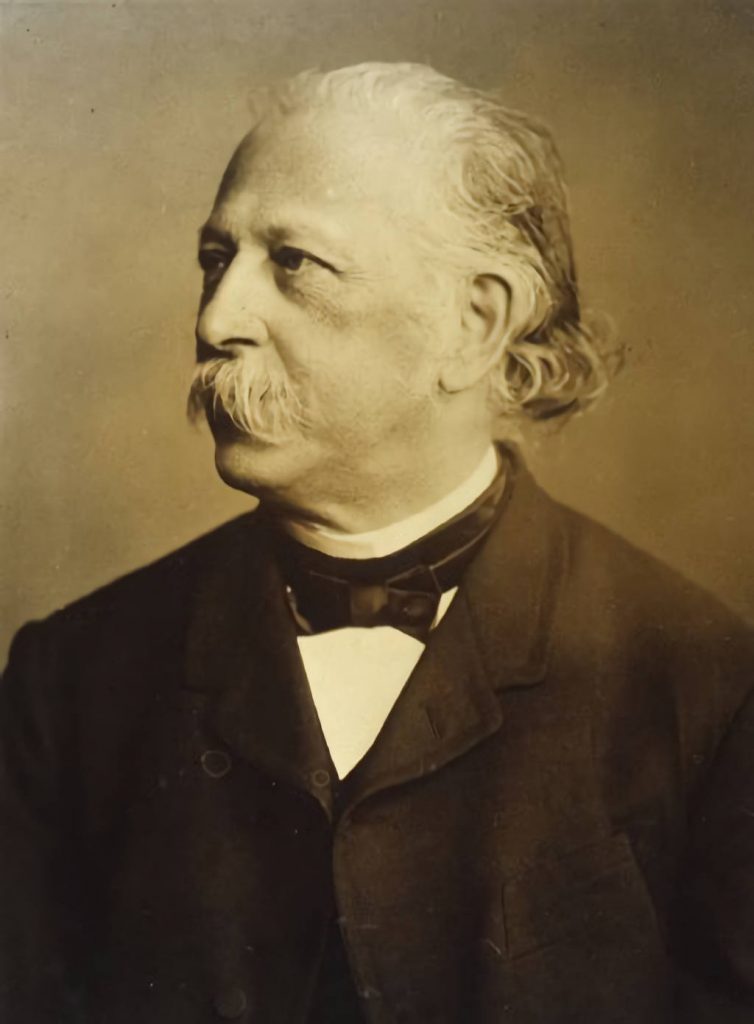

Une figure emblématique de cette identité hybride est Theodor Fontane (1819-1898), l’un des plus grands romanciers réalistes allemands. Fier descendant d’une famille huguenote, sa vie et son œuvre sont un témoignage de la fusion de l’héritage français et de l’identité prussienne.[18]

Pendant la guerre de 1870, il servit de correspondant de guerre et fut même capturé par des francs-tireurs français, une confrontation poignante entre le descen-dant des exilés et la terre de ses aïeux.[19]

Theodor Fontane (1890) — Photo: J. C. Schaarwächter

Aujourd’hui, à Berlin, le Musée Huguenot (Hugenottenmuseum), installé au sein de la Cathédrale française, conserve la mémoire de cette histoire.[20] Il raconte comment la quête d’unité absolue d’une nation a pu devenir la source de la force d’une autre.

Acte II : L’esprit des lumières – L’arme de la raison prussienne (1740-1789)

Les Lumières sont une époque d’aboutissement, de récapitulation, de synthèse – et non d’innovation radicale. À leur fondement, les notions d’autonomie, de finalité humaine des actes, et d’universalité. Trois idées simples, sont les innombrables conséquences s’entremêlent et tissent un véritable esprit des Lumières.(BNF)

Chapitre 5 : Le roi-philosophe et le patriarche de Ferney : Le dialogue de Potsdam

Si le sang des Huguenots a nourri le corps de la Prusse, l’esprit des Lumières françaises a aiguisé son intelligence. Au milieu du XVIIIe siècle, Frédéric II, dit « Frédéric le Grand », monta sur le trône de Prusse avec l’ambition de transformer son royaume. Fils de Frédéric-Guillaume Ier de Prusse — dit le « Roi-Sergent » et de Sophie-Dorothée de Hanovre, il naît le 24 janvier 1712, sous le règne de Frédéric Ier, dont il est le petit-fils.

Francophile passionné, il préférait la langue et la philosophie françaises à celles de son propre pays, qu’il jugeait barbares.[21]

La figure de proue de ce mouvement était Voltaire. Pour Frédéric, il était l’incarnation du génie des Lumières.

Leur correspondance, qui s’étend sur plus de quarante ans, est un monument de l’histoire intellectuelle européenne.[22] Elle débuta en 1736, lorsque le jeune prince héritier écrivit au philosophe pour solliciter son mentorat.

Cette relation atteignit son apogée entre 1750 et 1753, lorsque Voltaire accepta enfin l’invitation du roi et s’installa au palais de Sans-Souci à Potsdam.[23] Ce fut un dialogue au sommet entre le pouvoir et l’esprit. Voltaire y corrigeait les vers français du roi-poète et participait à des débats philosophiques.[23] Cependant, l’alliance fut de courte durée. Voltaire, esprit libre, comprit vite qu’il était plus un instrument de la gloire du roi qu’un conseiller. La célèbre formule, attribuée à Frédéric, « on presse l’orange et on jette l’écorce », résume leur relation.[24]

François-Marie Arouet dit Voltaire (1724 ou 1725), d’après Nicolas de Largillierre, exposé au château de Versailles.

La rupture devint inévitable, et Voltaire quitta Berlin en 1753, non sans avoir été humilié par le roi qui le fit arrêter brièvement à Francfort.[25]

Chapitre 6 : La raison d’État au service de la puissance prussienne

Frédéric II n’était pas un disciple naïf des Lumières. C’était un stratège qui comprit comment instrumentaliser la nouvelle philosophie. Il sépara les méthodes de la raison et de l’efficacité de la morale de la liberté et de l’égalité. Il adopta les premières pour renforcer son État et rejeta les secondes.

En se proclamant « premier serviteur de l’État » (erster Diener des Staates), il opéra une sécularisation du pouvoir.[26] La légitimité du monarque ne découlait plus de Dieu, mais de son utilité pour la collectivité, une idée exposée dans son ouvrage L’Antimachiavel.[27] Fort de ce principe, il réforma le système judiciaire, abolit la torture (sauf pour les crimes de lèse-majesté) et rationalisa l’administration.[28] Sur le plan économique, il mena une politique mercantiliste pour maximiser les revenus de l’État.[28]

Mais c’est dans le domaine militaire que l’application de la raison fut la plus spectaculaire. Héritant d’une armée déjà disciplinée, Frédéric la transforma en une machine de guerre redoutable, innovant dans la tactique et la logistique.[29] Cependant, cette « illumination » avait des limites. Si Frédéric II promouvait la tolérance religieuse, déclarant que dans son royaume « chacun doit trouver son salut à sa façon », cette liberté s’arrêtait là où commençait la critique du pouvoir.[30] La structure sociale rigide, dominée par les Junkers, et le servage ne furent jamais remis en cause.[28] L’« éclaircissement » était un outil pour perfectionner la machine étatique, non un droit accordé au peuple.

Chapitre 7 : Divergence des destins : Versailles décline, la Prusse se forge

La seconde moitié du XVIIIe siècle vit les destins de la France et de la Prusse diverger. Tandis que la Prusse se consolidait, la monarchie française entrait en déclin, paralysée par un système fiscal inique et une société de privilèges.[31] La France s’endettait pour des guerres lointaines comme celle d’Indépendance américaine, tandis que la Prusse, méthodique, perfectionnait son appareil d’État.

La Révolution française de 1789 produisit un effet paradoxal en Allemagne. L’invasion des armées révolutionnaires puis napoléoniennes, malgré la défaite prussienne à Iéna en 1806, provoqua un choc salutaire.[32] L’universalisme révolutionnaire français, perçu comme une occupation étrangère, cimenta par réaction un nationalisme allemand naissant.[17] Ce nouveau nationalisme trouva son champion dans l’État prussien, qui s’était déjà modernisé, en partie grâce aux leçons apprises de la France des Lumières.

Aujourd’hui, l’architecture de Potsdam en témoigne. Le palais de Sans-Souci, avec son rococo intime, symbolise la fascination de Frédéric pour l’esprit français.[23] Mais à l’autre bout du parc se dresse le Neues Palais (Nouveau Palais), un édifice colossal.[33] Frédéric le Grand le fit construire juste après la guerre de Sept Ans, non pour y vivre, mais comme une « fanfaronnade » destinée à prouver à l’Europe que la puissance prussienne était intacte.[34] Ces deux palais sont les deux faces du despotisme éclairé prussien, des monuments construits dans un langage intellectuel français.

Conclusion : Le miroir brisé de Berlin

L’histoire de Berlin, vue à travers le prisme de ses liens avec la France, est celle d’un miroir brisé. Elle réfléchit une image de la France où ses plus grandes forces – son unité culturelle et son génie intellectuel – ont été retournées contre elle. Les deux actes de ce drame historique, l’exil du sang huguenot et l’exportation de l’esprit des Lumières, révèlent une vérité dérangeante : une nation peut devenir, par ses propres contradictions, l’artisan involontaire de la puissance de son rival.

L’acte de la Révocation fut une tragédie de la certitude. Dans sa quête d’une unité absolue, Louis XIV a confondu homogénéité et force. La Cathédrale française sur la Gendarmenmarkt n’est pas seulement un lieu de culte ; c’est un monument à l’erreur de calcul française, une pierre angulaire de Berlin posée par Paris.

L’acte des Lumières fut une ironie de l’influence. La France a exporté une philosophie de la raison que Frédéric II a brillamment détournée pour renforcer un État autoritaire et militariste. Le château de Sans-Souci n’est pas qu’un joyau rococo ; c’est le laboratoire où l’intelligence française a été distillée pour devenir un carburant pour la machine de guerre prussienne.

Ainsi, Berlin se dresse comme le dépositaire d’une mémoire française paradoxale. Chaque nom de rue d’origine huguenote, chaque salle de palais imprégnée de l’esprit de Voltaire, raconte comment la France a donné à l’Allemagne, par exil et par esprit, les instruments de sa propre grandeur. C’est une leçon d’histoire percutante, gravée dans le marbre et le bronze de la capitale allemande : les conséquences des actions d’une nation lui échappent souvent, et l’histoire, dans ses détours les plus cruels, fait parfois de nos plus grands dons les armes de nos futurs adversaires.

Joël-François Dumont

Références

[01] Bluche, François. Louis XIV. Fayard, 1986. Cet ouvrage de référence analyse en profondeur la conception du pouvoir absolutiste et divin du monarque.

[02] Garrisson, Janine. L’Édit de Nantes et sa révocation : Histoire d’une intolérance. Éditions du Seuil, 1985. L’ouvrage explore la logique politique menant de la tolérance contrainte à la persécution.

[03] Musée Protestant. « La Révocation de l’édit de Nantes (1685)« . Musée Protestant.

[04] Fumaroli, Marc. Le Poète et le Roi : Jean de La Fontaine en son siècle. Éditions de Fallois, 1997. L’auteur y décrit l’interprétation « à la rigueur » de l’édit comme un outil juridique d’érosion des droits protestants.

[05] Laborie, E. « Les dragonnades et l’exil des protestants poitevins ». Société des Antiquaires de l’Ouest, 1913. Étude sur les mesures de persécution précédant la Révocation.

[06] Encyclopaedia Britannica. « Dragonnades« . Encyclopaedia Britannica.

[07] Le Roy Ladurie, Emmanuel. L’Ancien Régime, tome 1 : 1610-1715. Hachette, 1991. L’historien détaille les crises démographiques et économiques du règne de Louis XIV.

[08] Magdelaine, Michelle et von Thadden, Rudolf (dir.). Le Refuge huguenot. Armand Colin, 1985. Une analyse de l’impact démographique et économique de l’exil huguenot.

[09] Gouvernement français. « Édit de Fontainebleau (1685)« . Archives de France. Transcription du texte original.

[10] Clark, Christopher. Iron Kingdom: The Rise and Downfall of Prussia, 1600-1947. Penguin Books, 2007. Une histoire de la Prusse qui détaille l’état de l’électorat après la Guerre de Trente Ans.

[11] Ribbe, Wolfgang (dir.). Geschichte Berlins. C.H. Beck, 2002. Ouvrage de référence sur l’histoire de Berlin, incluant son évolution démographique.

[12] Encyclopaedia Britannica. « Frederick William, Elector of Brandenburg« . Encyclopaedia Britannica.

[13] Jersch-Wenzel, Stefi. « Die Einwanderung der Hugenotten in Preußen ». Francia, vol. 13, 1985, pp. 243-260. Analyse de la politique d’accueil du Grand Électeur.

[14] Deutsches Historisches Museum. « Das Edikt von Potsdam (29. Oktober 1685)« . Deutsches Historisches Museum. Transcription et analyse de l’édit.

[15] Muret, Eduard. Geschichte der Französischen Kolonie in Brandenburg-Preußen. Scherer, 1885. Une étude classique de l’impact économique des Huguenots.

[16] Französischer Dom Berlin. « Geschichte« . Französischer Dom Berlin.

[17] Gaxotte, Pierre. Frédéric II. Fayard, 1967. L’ouvrage aborde la manière dont la Prusse a utilisé les talents et la loyauté des descendants de Huguenots.

[18] Theodor Fontane Gesellschaft. « Biographie« . Theodor Fontane Gesellschaft.

[19] Fontane, Theodor. Kriegsgefangen. Erlebtes 1870. R. v. Decker, 1871. Récit de sa captivité durant la guerre franco-prussienne.

[20] Hugenottenmuseum Berlin. « Das Museum« . Hugenottenmuseum Berlin.

[21] Mitford, Nancy. Frederick the Great. Hamish Hamilton, 1970. Biographie qui illustre abondamment la francophilie du roi.

[22] Voltaire Foundation. « The Correspondence of Voltaire and Frederick the Great« . University of Oxford.

[23] Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg. « Sans-Souci Palace« . SPSG.

[24] Pomeau, René. Voltaire en son temps. Fayard, 1995. Biographie monumentale qui détaille la relation entre Voltaire et Frédéric II.

[25] MacDonogh, Giles. Frederick the Great: A Life in Deed and Letters. St. Martin’s Griffin, 2001. Analyse la rupture entre le roi et le philosophe.

[26] Ritter, Gerhard. Frederick the Great: A Historical Profile. University of California Press, 1968. Analyse la conception de l’État chez Frédéric II.

[27] Frédéric II de Prusse. Anti-Machiavel ou Essai de critique sur le Prince de Machiavel. 1740. Œuvre où il expose sa vision du souverain éclairé.

[28] Blanning, T. C. W. Frederick the Great: King of Prussia. Random House, 2016. Décrit en détail les réformes administratives, judiciaires et économiques.

[29] Duffy, Christopher. The Army of Frederick the Great. Hippocrene Books, 1974. Ouvrage de référence sur l’armée prussienne du XVIIIe siècle.

[30] Asprey, Robert B. Frederick the Great: The Magnificent Enigma. Ticknor & Fields, 1986. Citation et analyse de la fameuse phrase sur la tolérance religieuse.

[31] Doyle, William. The Oxford History of the French Revolution. Oxford University Press, 2002. Analyse les causes structurelles du déclin de l’Ancien Régime.

[32] Forczyk, Robert. Iena 1806: The Apogee of Napoleon. Osprey Publishing, 2021. Étude de la défaite prussienne et de ses conséquences.

[33] Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg. « New Palace« . SPSG.

[34] Mielke, Friedrich. Das Neue Palais in Potsdam. Propyläen, 1980. Étude architecturale et historique du palais comme symbole de la puissance prussienne.

Voir également :

- « Berlin, mémoire de France (1) » — (2025-0924)

- « Berlin, Broken Mirror of France (1) » — (2025-0924)

- « Berlin, Gedächtnis Frankreichs (1) » — (2025-0924)

In depth Analysis:

Let’s explore a central irony of Franco-German history through two key episodes centered in Berlin. The first act describes how Louis XIV’s revocation of the Edict of Nantes in 1685 caused an exodus of Huguenot talent. Welcomed with open arms by a devastated Prussia, these French artisans, entrepreneurs, and soldiers provided the human and technical capital necessary for its rise. The second act analyzes how Frederick the Great, in the 18th century, imported the spirit of the French Enlightenment, notably through his relationship with Voltaire. He used this philosophy not to liberate his people, but to rationalize his administration and perfect his army.

Thus, through the exile of its blood and the export of its spirit, France paradoxically provided its future Prussian rival with the tools of its own power—a history lesson etched in the stones of Berlin.