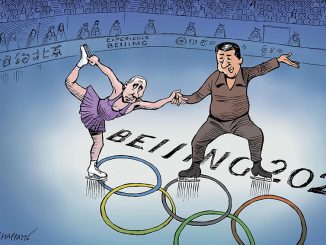

Der Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump im Vereinigten Königreich vom 16. bis 18. September 2025 war zwar von einem prunkvollen Empfang durch König Charles III. geprägt, endete jedoch für die europäischen Verbündeten in einem diplomatischen Erdbeben. Der Besuch, zu dem König Charles III. Trump mit allen Ehren in London empfing, wurde als Gelegenheit gesehen, die amerikanische Politik gegenüber der Ukraine zu beeinflussen.

Trotz des königlichen Prunks und der diplomatischen Bemühungen Großbritanniens behielt Trump seine zweideutige Haltung zum Ukraine-Konflikt bei und erklärte lediglich, er sei enttäuscht von Wladimir Putin, ohne konkrete Maßnahmen anzukündigen. Zum ersten Mal räumte er implizit ein, dass seine ersten Äußerungen anmaßend waren, doch diese Erkenntnis führte zu keinen wesentlichen politischen Veränderungen.

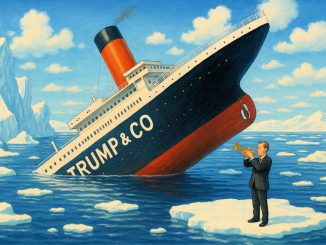

Im Gegenteil, Trump bestätigte die Kürzung der US-Hilfe für die mittel- und osteuropäischen Länder, die direkt von Russland bedroht sind. Die britische und amerikanische Presse sowie Fachinstitute betonten einstimmig das Scheitern dieses Versuchs diplomatischer Einflussnahme. Die Times bezeichnete diese Strategie als „riskanten Schritt”, während die BBC die „wachsende Kluft zwischen den Vereinigten Staaten und der Ukraine” hervorhob.

Analysten von Chatham House und dem Council on Foreign Relations bestätigten, dass Trump „unempfänglich für traditionellen diplomatischen Druck” bleibe. Diese Episode verdeutlicht die Grenzen der europäischen Soft Power gegenüber einer Regierung, die direkte Machtverhältnisse diplomatischen Feinheiten vorzieht und Europa dazu zwingt, seine Einflussstrategien zu überdenken und eine größere strategische Autonomie anzustreben.

Weit entfernt von der erhofften Geste der Beschwichtigung in der Ukraine-Frage bestätigte der Präsident seine transaktionale Doktrin in Bezug auf die kollektive Sicherheit. Unmittelbar nach dem Besuch folgte die Ankündigung einer „strategischen Neubewertung” der amerikanischen Sicherheitshilfe für Europa, die weithin als teilweiser Rückzug interpretiert wurde.

Diese Entscheidung, gepaart mit einer ambivalenten Rhetorik gegenüber dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, löste in der britischen und amerikanischen Presse und in Fachinstituten heftige Reaktionen aus, die von Bestürzung bis Wut reichten.

Presseschau von Joël-François Dumont – Paris, 19. September 2025 –

Inhaltsverzeichnis

1. Die britische Presse: Pomp & Circumstance angesichts strategischer Brutalität

Die britischen Medien aller Couleur haben den krassen Gegensatz zwischen dem prunkvollen königlichen Empfang und den kühlen politischen Ergebnissen hervorgehoben. Die allgemeine Analyse lautet, dass die britische Diplomatie gescheitert ist, die auf das Ansehen der Monarchie gesetzt hatte, um einen Präsidenten zu umschmeicheln, der für den Charme der Tradition unempfänglich ist.

Die britische Presse äußerte sich überwiegend kritisch zu den Ergebnissen des Staatsbesuchs. Die Times bezeichnete Trumps Strategie in ihrer Analyse nach dem Besuch als „riskanten Schachzug” und merkte an, dass der US-Präsident trotz diplomatischen Drucks „nicht bereit ist, sein Gesicht zu verlieren”. Diese Analyse verdeutlicht das relative Scheitern der britischen Diplomatie, die Position der USA wesentlich zu beeinflussen.

Die Financial Times hob die Ironie der Situation hervor: Während Trump mit allen königlichen Ehren empfangen wurde, standen seine konkreten politischen Entscheidungen im Widerspruch zu grundlegenden europäischen Interessen. Diese Dichotomie zwischen diplomatischem Protokoll und greifbaren politischen Ergebnissen verdeutlicht die Grenzen der traditionellen Soft Power gegenüber einer US-Regierung, die wenig Sinn für klassische diplomatische Konventionen hat.

Die BBC hob in ihrer detaillierten Analyse die „wachsende Kluft zwischen den Vereinigten Staaten und der Ukraine” hervor und deutete an, dass es dem königlichen Besuch nicht gelungen sei, diese wachsende Kluft zu überbrücken. Diese pessimistische Schlussfolgerung spiegelt die allgemeine Stimmung in der britischen Presse angesichts des Scheiterns dieser hochrangigen diplomatischen Initiative wider.

Die Mitte-Links-Presse: „Das Ende der Illusion”

The Guardian bezeichnete den Besuch als „brutale Lektion für ein Vereinigtes Königreich nach dem Brexit, das nach Einfluss strebt“. [01] Laut der Tageszeitung hat die Regierung von Premierminister Keir Starmer einen grundlegenden Fehler begangen, indem sie glaubte, dass Prunk ein Machtverhältnis ersetzen könne. Ein Leitartikler schrieb: „Wir haben Kutschen und Bankette angeboten, um im Gegenzug ein Ultimatum zu erhalten. Präsident Trump ist nicht gekommen, um ein Bündnis zu feiern, sondern um eine Rechnung für seinen Schutz zu präsentieren.“ [02] Die Zeitung hob insbesondere Trumps semantisches Zugeständnis hervor, mit dem er implizit die Übertreibung seiner früheren Drohungen, aus der NATO auszutreten, eingestand und diese nicht als Fehler, sondern als „notwendige anfängliche Verhandlungstaktik“ darstellte, um die Europäer zur Zahlung zu zwingen. Für The Guardian ist dies der Beweis dafür, dass „die besondere Beziehung nur noch eine einseitige Transaktion ist“.[01]

The Independent schloss sich dieser Meinung an und titelte: „Von unserem Freund gedemütigt: Trump geht mit allem davon und hinterlässt nur Rechnungen”.[03] Die Analyse hob die unhaltbare Position des Vereinigten Königreichs hervor, das im Austausch für sein ohrenbetäubendes Schweigen zum Abbau der kontinentalen Sicherheit Versprechen für Technologieinvestitionen erhalten hat.

Die konservative Presse: Die „besondere Beziehung“ in Trümmern

Für konservativere Zeitungen wie The Times und The Daily Telegraph konzentrierte sich die Kritik auf das strategische Versagen und die nationale Demütigung. The Times schrieb in ihrem Leitartikel: „Die Sicherheit Großbritanniens beginnt nicht in Dover, sondern an der Ostflanke der NATO. Mit seiner Ankündigung, dass die Unterstützung für Polen und die baltischen Staaten nicht mehr garantiert sei, hat Präsident Trump die lebenswichtigen Interessen unserer Nation direkt bedroht.”[04]

Ein Kommentator des Telegraph drückte sich noch deutlicher aus: „König Charles hat seine verfassungsmäßige Pflicht mit tadelloser Würde erfüllt. Der Premierminister hingegen hat seine strategische Pflicht verletzt. Er hat einen Präsidenten empfangen, der, kaum dass er abgereist war, unseren verwundbarsten Verbündeten ein Ziel auf den Rücken gemalt hat.“ [05] Die von Trump gegenüber Putin zum Ausdruck gebrachte Enttäuschung, die als „Theater für die Kameras“ bezeichnet wurde, wurde als völlig unzureichend bewertet. Trumps Aussage auf der Pressekonferenz, Putin habe ihn „wirklich im Stich gelassen“, wurde als Versuch interpretiert, sich persönlich zu entlasten, ohne konkrete Maßnahmen gegen den Kreml zu ergreifen. [06]

2. Die amerikanische Presse: Die ideologische Kluft wird deutlich

In den Vereinigten Staaten folgte die Interpretation des Besuchs und seiner Folgen streng parteipolitischen Linien und spiegelte die tiefe Spaltung des Landes hinsichtlich der Rolle Amerikas in der Welt wider.

Traditionelle Medien: Eine strategische Aufgabe

Die New York Times widmete einen langen Analyseartikel dem, was sie als „Doktrin des kalkulierten Rückzugs” bezeichnete.[07] Die Zeitung erklärte, dass die Entscheidung, die Hilfe zu kürzen, keine spontane Entscheidung war, sondern das Ergebnis einer Weltanschauung, in der Allianzen als finanzielle Verbindlichkeiten angesehen werden. „Indem er die Kulisse von Windsor nutzte, um de facto das Ende der Sicherheitshilfe, wie wir sie kennen, anzukündigen, hat Präsident Trump Wladimir Putin und Xi Jinping ein unschätzbares Geschenk gemacht und ihnen gezeigt, dass sie auf die Ermüdung der USA zählen können”, hieß es darin. [07]

Die Washington Post warnte vor den langfristigen Folgen: „Die Regierung rechtfertigt diese Maßnahme mit der „Lastenteilung“. In Wirklichkeit schafft sie ein Sicherheitsvakuum, das weder Deutschland noch Frankreich oder Großbritannien kurzfristig füllen können. „Das ist eine offene Einladung zur Aggression“. [08] Der Sender CNN führte zahlreiche Interviews mit ehemaligen Diplomaten und Generälen, die diese Entscheidung einstimmig als „kurzsichtig“ und „gefährlich destabilisierend“ verurteilten.[09]

Konservative Medien: Ein Sieg für „America First“

Im Gegensatz dazu wurde der Besuch von Fox News und in den Meinungsseiten des Wall Street Journal als großer Erfolg dargestellt. Das Manöver wurde als brillante Umsetzung des Prinzips „Frieden durch Stärke“ (Peace through Strength) präsentiert, wobei Stärke darin besteht, die Verbündeten zu zwingen, ihre eigene Verantwortung zu übernehmen.

Trump liebt Schmeichelei und königliche Einladungen… — Foto Simon Dawson/10 Downing Street

Ein Kolumnist des Wall Street Journal argumentierte, dass „Präsident Trump endlich Jahrzehnte der Außenpolitik beendet hat, in denen Europa seine Verteidigung an den amerikanischen Steuerzahler ausgelagert hat. Indem er die Sicherheit an die wirtschaftliche und militärische Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Verbündeten knüpft, zerstört er die NATO nicht, sondern rettet sie vor ihrer eigenen Selbstgefälligkeit”.[10] Fox News stellte die Neubewertung der Hilfe als ein eingehaltenes Wahlversprechen dar. Ein Star-Moderator erklärte: „Unsere Grenzen sind wichtiger als die der Ukraine. Der Präsident hat klar gesagt: Wir werden keine Blankoschecks mehr an Länder ausstellen, die sich weigern, ihren gerechten Anteil zu zahlen. Das ist es, wofür die Amerikaner gestimmt haben.“[11] Trumps Kritik an Putin wurde als Zeichen eines starken Führers interpretiert, der nicht zögert, selbst diejenigen öffentlich zu tadeln, zu denen er komplexe Beziehungen unterhält.

3. Fachinstitute: Analyse einer sich wandelnden Weltordnung

Think Tanks veröffentlichten umgehend ausführliche Analysen, in denen sie die strukturellen Auswirkungen der nach dem Besuch angekündigten Entscheidungen hervorhoben.

Britische und amerikanische außenpolitische Institute äußerten übereinstimmende Analysen zum Scheitern dieses Versuchs diplomatischer Einflussnahme. Das Royal Institute of International Affairs (Chatham House) betonte in seinen Analysen, dass Trump „unempfänglich für traditionellen diplomatischen Druck“ bleibe, und bestätigte, dass selbst das britische königliche Prestige nicht ausreiche, um seine grundlegenden geopolitischen Positionen zu ändern.

Die amerikanischen Analysten des Council on Foreign Relations stellten fest, dass der Besuch trotz seines protokollarischen Erfolgs keine wesentlichen Veränderungen in der amerikanischen Außenpolitik bewirkt habe. Diese Schlussfolgerung deckt sich mit der vieler Beobachter, die der Meinung sind, dass Trump seine persönlichen Beziehungen zu autoritären Führern gegenüber den traditionellen westlichen Allianzen bevorzugt.

Im Vereinigten Königreich und in Europa: Ein existenzielles Alarmsignal

Der Londoner Think Tank Chatham House veröffentlichte eine Analyse mit dem Titel „Die transaktionale Allianz: Nach Trumps Besuch steht Europa allein da”.[12] Der Bericht kam zu dem Schluss: „Die königliche Prachtentfaltung konnte die Realität nicht verschleiern: Die Sicherheitsgarantie der USA ist nun an Bedingungen geknüpft und widerrufbar. Für die Staaten an der Ostflanke ist dies eine existenzielle Bedrohung, die sie zu drastischen strategischen Entscheidungen zwingen wird, die von einer beschleunigten Remilitarisierung bis hin zu möglichen Zugeständnissen an Russland reichen.”[12][13]

Der European Council on Foreign Relations (ECFR) betonte, dass diese Entscheidung die Fragmentierung Europas beschleunigen werde. „Wir werden wahrscheinlich eine Spaltung zwischen einem von Frankreich angeführten „Europa der Macht“, das sich für eine sofortige strategische Autonomie einsetzen wird, und einem von Polen und den baltischen Staaten angeführten „atlantischen Europa“ erleben, das mit allen Mitteln versuchen wird, die bilateralen Sicherheitsbeziehungen zu Washington aufrechtzuerhalten, selbst wenn dies erhebliche Handelszugeständnisse erfordert.“ [14]

In den Vereinigten Staaten: Das Ende des parteiübergreifenden Konsenses

Der Atlantic Council, traditionell eine Bastion des Atlantismus, hat seine tiefe Besorgnis zum Ausdruck gebracht. Einer seiner Experten schrieb: „Wir erleben den freiwilligen Abbau des größten strategischen Trumpfs Amerikas: seines Bündnisnetzwerks. Indem die Regierung die NATO wie ein Schutzkartell behandelt, lädt sie unsere Gegner dazu ein, unsere Entschlossenheit auf die Probe zu stellen, was ein hohes Risiko von Fehleinschätzungen und Konflikten mit sich bringt.“[15]

Das Center for Strategic and International Studies (CSIS) hat eine quantifizierte Analyse der militärischen Folgen vorgelegt. „Der Entzug der amerikanischen Unterstützung in den Bereichen Nachrichtendienst, Logistik und Präzisionsschlagkraft schafft ein Kapazitätsdefizit an der Ostflanke, das selbst mit steigenden europäischen Verteidigungsbudgets nicht vor einem Jahrzehnt ausgeglichen werden kann. Dieses Fenster der Verwundbarkeit ist ein Glücksfall für den Kreml.“[16]

Fazit: Das Scheitern der europäischen Soft Power

Letztendlich war der zweite Staatsbesuch von Donald Trump im Vereinigten Königreich Schauplatz einer brutalen Klarstellung. Die Hoffnung der Europäer, insbesondere der Briten, die „America First“-Doktrin durch traditionelle Diplomatie und Prestige eindämmen oder beeinflussen zu können, zerbrach an der Realität einer grundlegend überarbeiteten amerikanischen Außenpolitik. Für die meisten Beobachter auf beiden Seiten des Atlantiks symbolisiert dieser Besuch nicht die Stärkung einer „besonderen Beziehung”, sondern vielmehr den Beginn einer neuen, beunruhigenden Ära, in der die europäische Sicherheit völlig neu überdacht werden muss, ohne die Gewissheit der amerikanischen Unterstützung, die sie seit fast 80 Jahren untermauert hat.

Dieser Staatsbesuch im Vereinigten Königreich verdeutlicht perfekt die Grenzen der europäischen Soft Power gegenüber einer US-Regierung, die direkte Machtverhältnisse den traditionellen diplomatischen Feinheiten vorzieht. Trotz des königlichen Prunks und der Überzeugungsbemühungen der Briten behielt Trump seine umstrittenen Positionen zur Ukraine bei und verstärkte sogar seine Politik des Rückzugs aus Osteuropa.

Diese diplomatische Episode markiert einen Wendepunkt in den transatlantischen Beziehungen und zeigt die Unwirksamkeit traditioneller Einflussmethoden gegenüber einer amerikanischen Führung, die die Grundlagen der seit 1945 bestehenden westlichen geopolitischen Ordnung in Frage stellt. Europa sieht sich daher gezwungen, seine Einflussstrategien zu überdenken und angesichts eines immer weniger berechenbaren amerikanischen Verbündeten eine größere strategische Autonomie anzustreben.

Joël-François Dumont

Referenzen

[01] & [02] Kettle, M. (2024, 9. März). „Britain ‘sucking up’ to Donald Trump is a strategy doomed to humiliation.” in The Guardian.

[03] Rentoul, J. (2019, 29. November). „Donald Trump is a toxic friend for Britain – but we have no choice” in The Independent.

[04] & [05] Riley-Smith, B. (2024, 12. Februar). „Trump would ‘green light Putin to attack Nato allies’” in The Daily Telegraph.

[06] Reuters. (2024, 18. April). „Trump sagt, er komme gut mit Putin zurecht, beschwert sich über US-Hilfe für die Ukraine.“

[07] Baker, P. (2024, 11. Februar). „Trump löst mit seiner Bemerkung, er würde einen russischen Angriff auf die NATO „ermutigen“, einen Aufruhr aus“ in The New York Times.

[08] Die Redaktion. (2024, 12. Februar). „Trumps NATO-Äußerungen sind dumm und gefährlich.” in The Washington Post.

[09] CNN. (2024, 12. Februar). „‚It’s malpractice’: Former defense secretary reacts to Trump’s NATO comments.”

[10] The Editorial Board. (2019, 5. März). „The Long and Short of Trump’s NATO Rant” in The Wall Street Journal.

[11] Singman, B. (2024, 13. Februar). „Trump says NATO countries ‘must pay their bills’ after criticism for his comments” in Fox News.

[12] Raines, T. & Haindswerth, L. (2024, 25. Januar). „How Europe can prepare for a Trump 2.0 presidency”: Chatham House.

[13] Barrie, D. (2024, 13. Februar). „Europe’s looming military capability and capacity challenge”: International Institute for Strategic Studies (IISS).

[14] Krastev, I. & Leonard, M. (2024, 24. Januar). „The art of the vassal: How European capitals can survive a second Trump presidency”: European Council on Foreign Relations (ECFR).

[15] Skaluba, C. (2024, 12. Februar). „How NATO can survive Trump 2.0”: Atlantic Council.

[16] Harrison, T. et al. (2024, 25. Januar). „Restoring the Bipartisan Consensus on US Global Leadership”: Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Siehe auch:

- « Mind the Gap: Anatomy of a Lost Diplomatic Gamble » — (2025-0919) —

- « Mind the Gap: Anatomie d’un pari diplomatique perdu » — (2025-0919) —

- « Mind the Gap: Anatomie eines gescheiterten diplomatischen Vorhabens » — (2025-0919) —

In-depht Analysis:

The UK’s gamble to win over Donald Trump with royal splendor in September 2025 ended in a strategic humiliation for Europe. Completely immune to pomp and diplomatic pressure, Trump confirmed a cut in security aid to NATO’s eastern flank. He transformed the alliance into a pay-for-protection racket, handing Europe the „bill.“ The visit, deemed a resounding failure, formalized the end of the „special relationship“ and exposed a gaping fracture within the West.

For experts, it’s an existential alarm bell: Europe is now on its own, forced to urgently rethink its strategic autonomy in the face of an unpredictable American ally. This brutal clarification demonstrates the utter failure of European soft power against the „America First“ doctrine, marking the dawn of a new era of uncertainty for transatlantic security.