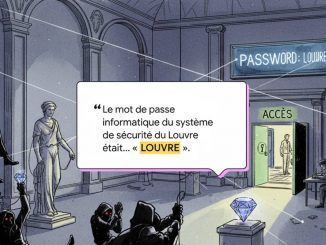

Pourquoi l’élite française prédit-elle systématiquement le contraire de ce qui va arriver. Si nos éditorialistes étaient météorologues, nous sortirions en tongs sous la tempête et en doudoune en plein été. Mais rassurez-vous : ils ne prédisent pas la météo, seulement les élections. Ce qui tombe bien, car personne ne semble leur tenir rigueur de se tromper systématiquement. Milei devait s’effondrer en Argentine ? Il triomphe. Kamala Harris élue dans un fauteuil ? Trump revient. Le Brexit impossible ? 52% pour le Leave. À ce stade, on se demande s’il ne faudrait pas systématiquement parier contre leurs prédictions. Ce serait statistiquement plus rentable qu’un livret A. Mais non : après chaque fiasco, les mêmes reprennent leur plume, leur micro, leur assurance. Car ils ne se trompent jamais vraiment. C’est le peuple qui vote mal.

Même si la France est loin de constituer une exception en matière de Whisful thinking, le phénomène confirme que le ridicule ne tue pas !

Comment l’élite française prédit systématiquement le contraire de ce qui arrive

Sommaire

par Joël-François Dumont — Paris, le 29 octobre 2025

Introduction

Si nos experts étaient des météorologues, nous porterions des tongs en pleine tempête de neige et des parkas en pleine canicule. Mais ne vous inquiétez pas : ils ne prédisent pas la météo, seulement les élections. Ce qui est pratique, car personne ne semble leur reprocher leurs erreurs systématiques. Milei était censé s’effondrer en Argentine ? Il est en plein essor. Kamala Harris élue à une écrasante majorité ? Trump est de retour. Le Brexit impossible ? 52 % pour le départ. À ce stade, vous gagneriez plus d’argent en pariant contre leurs prévisions qu’en investissant dans des bons du Trésor. Mais non : après chaque fiasco, les mêmes experts reprennent leurs stylos, leurs microphones, leur confiance. Parce qu’ils ne se trompent jamais vraiment. Ce sont les gens qui votent mal.

Javier Milei vient de remporter un triomphe électoral en Argentine. Ses libertariens ont écrasé le péronisme aux élections législatives, confirmant un soutien populaire massif. Problème : nos augures parisiens lui prédisaient une déroute certaine. Milei, selon eux, ne pouvait qu’échouer. C’était mathématique. Scientifique. Évident.

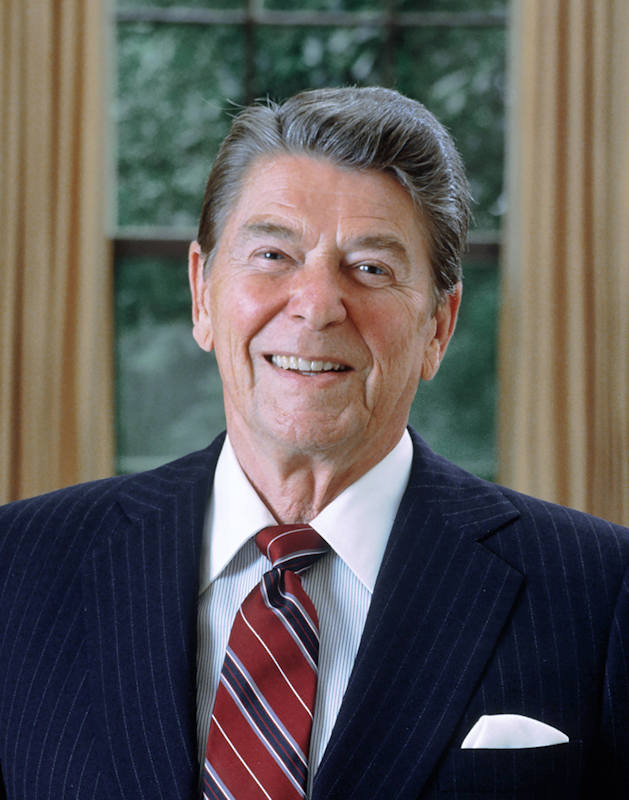

Évident comme la victoire de Kamala Harris, élue dans un fauteuil face à Trump ? Évident comme jadis celle de Carter face à Reagan ? (Spoiler : Reagan gagna avec 489 grands électeurs contre 49).[1]

Évident comme le Brexit qui ne passerait jamais, comme Trump qui ne serait jamais élu, comme Bolsonaro qui était un clown grotesque sans avenir ?

À chaque fois, le même scénario : certitude absolue, mépris écrasant, défaite cinglante. Et à chaque fois, la même incapacité à tirer la moindre leçon. Car reconnaître l’erreur supposerait l’humilité. Or l’humilité n’est pas le fort de ceux qui, depuis leurs bureaux climatisés, expliquent au monde ce qu’il doit penser.

Acte I : Le Brexit, ou quand Londres découvre que l’Angleterre existe

Juin 2016. Le référendum britannique approche. Dans les rédactions du Guardian, à la BBC, dans les salons de Westminster, la question ne se pose même pas : le Remain va triompher. David Cameron, qui a convoqué ce vote par arrogance tactique, en est certain. Barack Obama traverse l’Atlantique pour menacer les Britanniques d’un hypothétique « back of the queue » commercial. Le FMI prédit la récession immédiate. Les éditorialistes expliquent doctement que voter Leave serait un suicide économique doublé d’une faute morale.

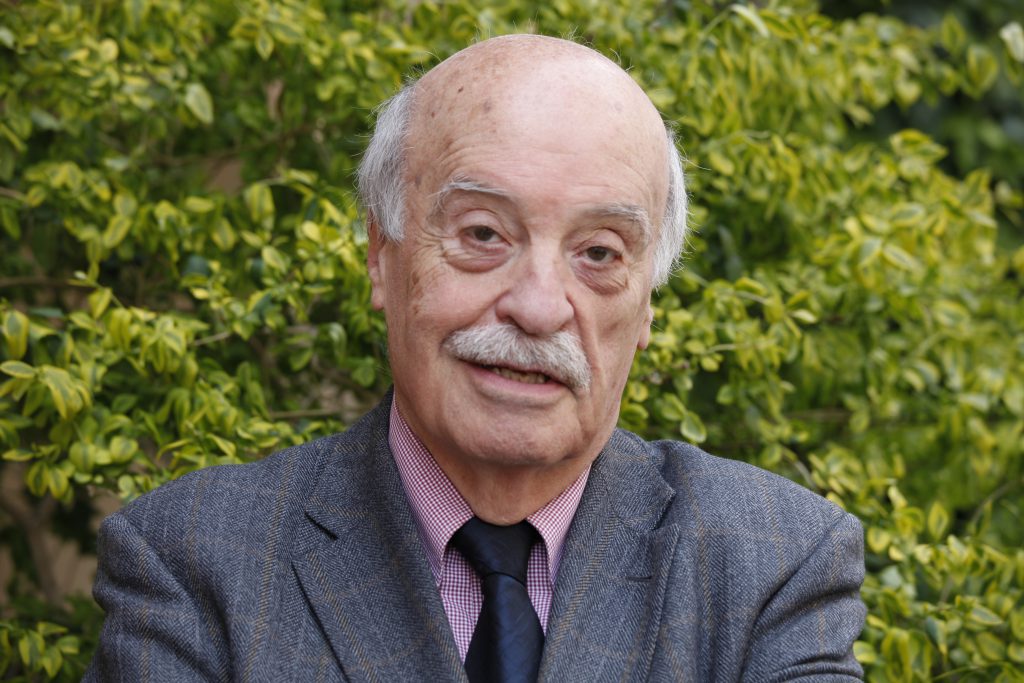

Portrait officiel

Résultat : 52% pour le Leave.

Le choc est sismique. Mais ce n’est pas le choc de s’être trompé. C’est le choc de la trahison. Comment ont-ils osé ? À Cambridge, à Oxford, dans les quartiers branchés de Londres, personne – littéralement personne – ne connaissait un seul partisan du Leave. Donc le Leave ne pouvait pas exister. C’est le sophisme de la bulle sociale érigé en méthodologie : « Je ne connais personne qui pense X, donc X est impossible. »

La suite est encore plus savoureuse : des pétitions circulent pour demander un second référendum « maintenant que les gens comprennent ». Comprennent quoi exactement ? Qu’ils ont eu tort de voter selon leurs convictions ? Que le peuple s’est trompé et doit revoter jusqu’à donner la bonne réponse ? Ce paternalisme méprisant révèle le fond de l’affaire :

Le wishful thinking n’est pas une erreur cognitive, c’est une posture de classe. L’élite ne prédisait pas le résultat, elle prescrivait ce qui devait arriver dans un monde bien ordonné.

Les électeurs du nord de l’Angleterre, ceux de ces villes post-industrielles que personne ne visite jamais, avaient d’autres soucis que les courbes du PIB : l’immigration massive, la désindustrialisation, le sentiment d’être des étrangers dans leur propre pays. Mais ces préoccupations-là étaient illégitimes. Donc invisibles. Donc inexistantes.

Jusqu’au 23 juin 2016.

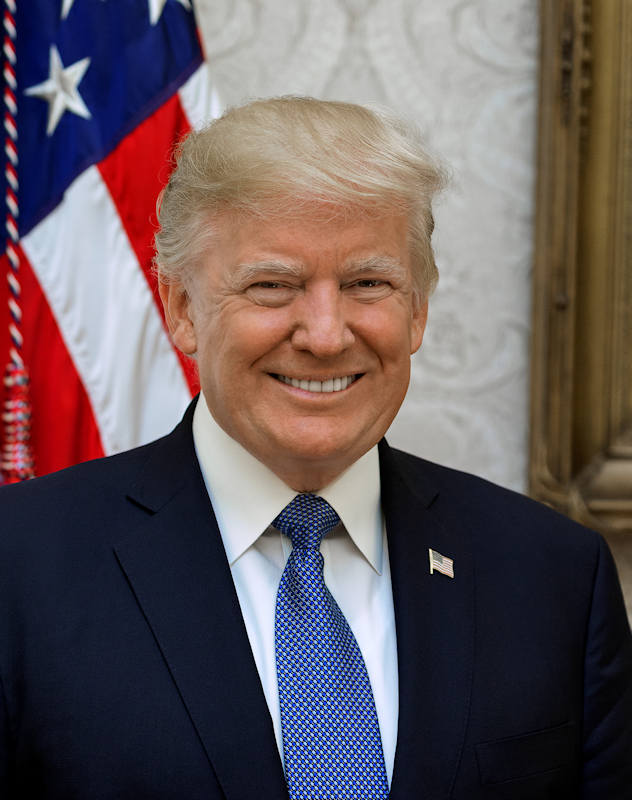

Acte II : Trump 2016, ou la faillite du scientisme sondagier

Novembre 2016. L’Amérique s’apprête à élire sa première présidente. C’est une certitude statistique. Nate Silver, le gourou des sondages, donne Hillary Clinton gagnante à 71%. Le Huffington Post : 98,2%. Le New York Times multiplie les infographies montrant tous les chemins vers la victoire d’Hillary – et un seul, improbable, étroit, presque théorique, vers celle de Trump.

La nuit du 8 novembre, on voit des journalistes de CNN littéralement en larmes sur le plateau. Pas parce qu’ils perdent leur neutralité jour-nalistique – ils ne l’avaient jamais eue. Mais parce que leur monde s’effondre en direct.

Car il ne s’agissait pas d’une simple erreur de sondage. C’était l’échec monumental d’une certaine ratio-nalité : celle qui croit que la réalité se laisse capturer par des modèles mathématiques sophistiqués, pour-vu qu’on y ajoute assez de variables et de coefficients. Mais tous les modèles reposent sur des présup-posés. Et le présupposé central, non-dit, évident, était : « Personne de sensé ne peut voter Trump. »

Donald Trump — White House Photo © Shealah Craighead

Or, des millions de gens « sensés » l’ont fait. Pas des imbéciles, pas des nazis : des Américains ordinaires du Michigan, du Wisconsin, de Pennsylvanie. Des ouvriers qui avaient vu leurs usines partir en Chine. Des ruraux fatigués de s’entendre traiter de « déplorables » par une candidate qui ne mettait jamais les pieds chez eux. Des électeurs qui en avaient assez qu’on leur explique, depuis les universités de la côte Est, qu’ils étaient du mauvais côté de l’Histoire.

Le wishful thinking opérait ici à trois niveaux simultanés :

Méthodologique : Sous-échantillonnage systématique des classes populaires blanches dans les sondages. On interrogeait beaucoup de diplômés urbains, peu de non-diplômés ruraux.

Psychologique : Incapacité radicale à concevoir la légitimité intellectuelle du vote Trump. Ce n’était pas une opinion politique alternative, c’était une pathologie, une déviance, une faute morale.

Philosophique : Conviction profonde que l’arc de l’Histoire penche naturellement vers le Progrès™ (défini par l’élite progressiste). Donc Hillary devait gagner, car elle incarnait le sens de l’Histoire. Trump était une anomalie temporaire, un accident, pas une possibilité réelle.

Quand l’impossible devint réel, l’explication fut immédiate : fake news russes, manipulation, ignorance des électeurs. Jamais : « Nous nous sommes trompés dans notre lecture du pays. » Toujours : « Le pays s’est trompé dans son vote. »

Acte III : Bolsonaro 2018, ou le déni tropical

Le Brésil 2018 offre un cas d’école supplémentaire, car le wishful thinking y fut véritablement international. Jair Bolsonaro, député obscur, provocateur professionnel, accumule les déclarations outrancières. Il fait l’éloge de la dictature militaire, insulte les parlementaires, tient des propos homophobes et misogynes. Pour toute la presse européenne et américaine, c’est un clown fasciste qui ne peut pas gagner dans un pays « moderne » comme le Brésil.

Le Monde, Libération, Le Figaro, The Guardian multiplient les articles effarés sur ce phénomène inquiétant mais forcément marginal. Les éditorialistes parisiens qui n’ont jamais mis les pieds au Brésil (sauf à Rio pour le carnaval) expliquent doctement aux Brésiliens ce qu’ils doivent voter.

Résultat du second tour : Bolsonaro 55%, Haddad 45%. Victoire écrasante.

Qu’avaient oublié nos experts? Trois détails mineurs :

Jair Bolsonaro — Photo Palácio do Planalto

Un : Le Parti des Travailleurs (PT) de Lula était embourbé dans le plus gigantesque scandale de corruption de l’histoire du pays – l’opération Lava Jato. Des milliards détournés, tout l’appareil d’État gangrené. Lula lui-même en prison.

Deux : La criminalité explosait dans les métropoles brésiliennes. Les narcotrafiquants contrôlaient des quartiers entiers. Les commerçants dormaient avec des armes sous l’oreiller. Mais depuis Saint-Germain-des-Prés, difficile d’imaginer ce que signifie voir son fils recruté par les gangs ou sa boutique braquée trois fois par mois.

Trois : Le candidat du PT était Fernando Haddad, parfait technocrate de São Paulo, excellent maire, intellectuel brillant, totalement déconnecté du Brésil profond. Face à lui, Bolsonaro parlait de Dieu, de famille, de sécurité et d’anti-corruption avec la subtilité d’un bulldozer.

Pour les salons parisiens, Bolsonaro était impossible. Pour les Brésiliens ordinaires qui voyaient leur quotidien partir en vrille, il était une évidence.

Le wishful thinking révèle ici son universalisme toxique : l’idée que les « valeurs progressistes » (définies à Paris, Londres ou New York) sont automatiquement désirables partout sur la planète. Que le monde entier aspire secrètement à ressembler au 6ème arrondissement. Que les mêmes causes produisent les mêmes effets, de São Paulo à Stockholm.

Spoiler : non. Les sociétés sont diverses. Les priorités diffèrent. Ce qui est évident à Paris ne l’est pas forcément à Brasilia. Mais admettre cela supposerait de renoncer à son universalisme impérialiste. Impossible.

Acte IV : Australie 2019, le miracle de Morrison

Mai 2019. L’Australie s’apprête à élire un nouveau gouvernement. Les travaillistes de Bill Shorten sont donnés gagnants par tous les sondages. Tous. Sans exception. Le Parti travailliste mène une campagne centrée sur le climat, la justice fiscale, les droits sociaux – tout le catéchisme progressiste contemporain. Les médias mainstream, les universités, les célébrités : tous pro-Shorten.

Scott Morrison, le Premier ministre conservateur sortant, est terne, peu charismatique, donné perdant.

Sa stratégie est simple et frustre : parler d’emploi, de fiscalité concrète, des préoccupations matérielles des électeurs du Queensland minier.

Le soir du vote, les journalistes de l’ABC (la chaîne publique australien-ne) sont livides. Morrison a gagné. Contre tous les pronostics. On parlera du « miracle de Morrison ».

Miracle ? Ou simplement réalité que personne n’avait voulu voir ?

Scott Morrison — Portrait officiel

Le wishful thinking rencontre ici ce qu’on pourrait nommer « le problème de la classe bavarde ».

Les gens qui parlent le plus fort – journalistes, universitaires, militants associatifs, artistes – ne sont pas représentatifs de la population. Mais leur visibilité médiatique crée une illusion de majorité. Les sociologues appellent cela la « spirale du silence » : ceux qui pensent différemment se taisent, par peur du jugement social. Leur silence donne l’impression d’un consensus qui n’existe pas.

Les mineurs du Queensland ne faisaient pas de tribunes dans les journaux. Ils ne tweetaient pas. Ils ne signaient pas de pétitions. Ils votaient en silence. Et en masse.

Pendant ce temps, à Sydney et Melbourne, dans les quartiers branchés, tout le monde était certain de la victoire travailliste. Parce que tout le monde autour d’eux votait travailliste. L’entre-soi produisait l’aveuglement.

Acte V : Le référendum grec, ou quand Bruxelles explique Athènes à elle-même

Juillet 2015. La Grèce est au bord du gouffre financier. L’Union européenne et le FMI proposent (imposent) un plan d’austérité drastique. Alexis Tsipras, le premier ministre grec, décide d’organiser un référendum : les Grecs acceptent-ils ce plan ?

À Bruxelles, à Francfort, à Paris, la question ne se pose même pas. Bien sûr que les Grecs vont voter « Oui ». Comment imaginer qu’un peuple refuse rationnellement l’aide (même conditionnée, même humiliante) quand il est au bord de l’abîme ? Ce serait un suicide économique. Donc impossible.

Les capitales européennes orchestrent une campagne de peur massive. Les banques grecques sont fermées. Les distributeurs de billets rationnés. Le message est clair : votez « Oui » ou c’est l’apocalypse.

Résultat : « Non » à 61,3%. Un camouflet planétaire.

C’est peut-être l’exemple le plus pur de wishful thinking technocratique. L’Europe avait réduit la question à une équation comptable : « Austérité = Rigueur budgétaire = Salut économique. » Dans cette logique, voter « Non » était irrationnel. Une faute contre la raison économique.

Sauf que les Grecs ne votaient pas sur un tableur Excel. Ils ne votaient pas sur des ratios dette/PIB. Ils votaient sur la dignité nationale. Sur le sentiment d’être traités comme des sous-citoyens européens. Sur des années d’humiliation quotidienne, de retraites amputées, de jeunes diplômés servant des cafés à des touristes allemands.

Tsipras leur avait posé une question simple : « Voulez-vous continuer à être méprisés ? »

Ils répondirent massivement non.

Le plus beau dans cette histoire ? Trois jours après, Tsipras capitula et signa avec Bruxelles un accord encore plus dur que celui rejeté par référendum. Trahison ? Réalisme ? Peu importe. Le wishful thinking de Bruxelles avait échoué dans sa prédiction, puis triomphé par la force brute. Mais l’aveuglement originel demeurait : l’incapacité à comprendre qu’un peuple puisse voter avec ses tripes et pas avec les modèles du FMI.

La matrice commune : anatomie d’un aveuglement systémique

Tous ces exemples, de Londres à São Paulo, de Detroit à Athènes, révèlent une structure identique. Le wishful thinking n’est pas un accident, c’est un système. Décortiquons-en les mécanismes :

1. La bulle sociale : confondre son salon avec le monde

- Premier niveau : l’entre-soi.

Les élites médiatiques, politiques, universitaires vivent dans les mêmes quartiers, fréquentent les mêmes lieux, lisent les mêmes journaux, envoient leurs enfants dans les mêmes écoles. Cette consanguinité sociale produit une consanguinité intellectuelle.

Quand un journaliste du Monde ne connaît personne qui voterait Milei, il en conclut que Milei est marginal. Pas que lui est dans une bulle. La représentativité de son échantillon social n’est jamais questionnée.

C’est le biais de confirmation élevé au carré : non seulement on interprète les faits selon ses croyances, mais on ne rencontre jamais de faits qui pourraient contredire ses croyances.

2. Le mépris de classe : l’électeur déviant comme pathologie

- Deuxième niveau : le jugement moral.

Voter Brexit, Trump, Bolsonaro ou Milei n’est pas une opinion politique alternative. C’est une faute. Une déviance. Une pathologie intellectuelle ou morale.

Les électeurs de Trump ? Des « déplorables » (dixit Hillary Clinton). Ceux du Brexit ? Des vieux nostalgiques manipulés. Ceux de Bolsonaro ? Des fascistes ou des crétins. Ceux de Milei ? Des débiles économiques.

Cette disqualification morale a une fonction précise : elle dispense d’écouter. Si l’autre est moralement inférieur, pourquoi perdre son temps à comprendre ses raisons ? On diagnostique (populisme, fake news, manipulation), on ne dialogue pas.

Le mépris de classe permet de maintenir intact son système de croyances. Les faits récalcitrants ne sont pas des données à intégrer, ce sont des anomalies à expliquer par l’ignorance ou la malveillance d’autrui.

3. L’universalisme arrogant : Paris capitale du monde

- Troisième niveau : l’impérialisme culturel.

Les valeurs de l’élite progressiste occidentale (droits LGBT, écologie, multiculturalisme, libre-échange, intégration européenne, etc.) sont présumées universellement désirables.

Si un peuple vote contre ces valeurs, ce n’est pas qu’il a d’autres priorités ou une autre vision du monde. C’est qu’il « n’a pas compris ». Qu’il est en retard. Qu’il doit être éduqué.

Cette posture néo-coloniale est fascinante : on ne colonise plus les territoires, on colonise les consciences. Le bon vote est celui qui converge vers les valeurs de l’élite occidentale. Le mauvais vote est celui qui diverge.

Les Argentins qui élisent Milei n’auraient pas compris que le libertarianisme mène à la catastrophe. Les Britanniques qui votent Brexit n’auraient pas compris que l’Europe c’est la paix. Les Américains qui élisent Trump n’auraient pas compris que l’isolationnisme est dangereux.

Notez la constante : « ils n’ont pas compris ». Jamais : « nous n’avons pas compris pourquoi ils votent ainsi ». L’incompréhension est toujours située du côté de l’électeur, jamais du côté de l’analyste.

4. La moralisation du politique : quand voter devient un examen de vertu

- Quatrième niveau : la transformation du choix politique en test moral.

Une élection n’est plus un arbitrage entre des intérêts ou des visions divergentes. C’est un examen de conscience collectif. Il y a le bon camp (progressiste, ouvert, moderne) et le mauvais camp (réactionnaire, fermé, archaïque).

Cette moralisation produit un effet pervers : elle interdit de penser stratégiquement. Si voter Trump est mal, alors il est impossible de comprendre pourquoi des gens raisonnables le font. On en reste à la sidération morale.

Résultat : on ne voit pas venir les victoires « immorales ». Elles sont littéralement impensables. Le cadre mental qui permettrait de les anticiper (comprendre les intérêts concrets des électeurs, leurs frustrations matérielles, leurs peurs existentielles) a été court-circuité par le jugement moral.

5. L’incapacité à perdre : après la défaite, la faute est toujours ailleurs

- Cinquième niveau : le refus d’apprendre.

Après chaque défaite, le même scénario : ce ne sont pas les prédictions qui étaient fausses, c’est la réalité qui a mal tourné.

Après le Brexit : « Les vieux ont volé l’avenir des jeunes. » (Pas : « Nous avons mal compris les inquiétudes d’une large partie de la population. »)

Après Trump : « Les fake news russes ont manipulé les électeurs. » (Pas : « Nous avons négligé la désindustrialisation du Midwest. »)

Après Bolsonaro : « Les évangéliques ont instrumentalisé la peur. » (Pas : « Nous avons sous-estimé la crise sécuritaire et le ras-le-bol anti-corruption. »)

Cette extériorisation systématique de l’échec garantit qu’on ne tirera aucune leçon. Et donc qu’on se retrompera la fois suivante. C’est exactement ce qui se passe avec Milei aujourd’hui.

La spécificité française : le mépris érigé en philosophie

Ces cinq mécanismes existent partout en Occident. Mais la France y ajoute une dimension supplémentaire : l’intensité théorique du wishful thinking. Ailleurs, c’est de l’incompétence prédictive. En France, c’est une philosophie de l’Histoire.

Quand le New York Times se trompe sur Trump, c’est gênant. Quand Libération se trompe sur Milei, c’est que l’Argentine a trahi le sens de l’Histoire. Nuance.

La France est le pays de Descartes, des Lumières, de la Raison universelle. Un pays qui a fait une Révolution au nom de principes abstraits et prétend depuis lors détenir la vérité politique. Cette exception française produit une arrogance intellectuelle unique.

Le terme même de « populisme » est révélateur. En France, il ne désigne pas un style politique (appel direct au peuple, critique des élites). Il désigne « ce que veut le peuple quand ce qu’il veut est mal ». C’est un concept élitiste qui refuse par principe la légitimité des aspirations populaires divergentes. Un Français ne dit jamais Les Argentins ont élu Milei. Il dit L’Argentine a succombé au populisme. Notez la passivité : le peuple ne choisit pas, il succombe, victime d’une maladie idéologique.

Cette grille de lecture permet de tout expliquer… sans rien com-prendre.

Javier Milei — Photo © MAE du Japon

Brexit ? Populisme. Trump ? Populisme. Bolsonaro ? Populisme. Milei ? Populisme. Le concept devient un trou noir intellectuel : il absorbe tous les phénomènes qu’on refuse d’analyser.

Dans d’autres pays, les élites savent qu’elles sont une élite. En France, l’élite se croit le peuple. Elle parle « au nom » du peuple, « pour » le peuple, jamais contre le peuple. Quand le peuple réel vote autrement qu’elle, ce n’est pas qu’elle s’est trompée sur le peuple. C’est que le peuple s’est trompé sur lui-même.

Cette schizophrènie atteint des sommets délicieux. Les mêmes qui dénoncent le « mépris des élites » s’offusquent que le peuple vote « mal ». Les mêmes qui exigent « d’écouter les citoyens » expliquent que les citoyens ne comprennent pas leurs propres intérêts. Les mêmes qui célèbrent « la démocratie » voudraient parfois que le peuple vote autrement.

Milei et les autres : généalogie d’un nouveau fiasco

Revenons à Milei, notre point de départ. Son triomphe électoral récent en Argentine s’inscrit parfaitement dans cette lignée.

Élu président en novembre 2023 (déjà contre tous les pronostics), Javier Milei vient de remporter les élections législatives avec son parti La Libertad Avanza. Un plébiscite. Les Argentins, qui ont pourtant subi des réformes économiques pour le moins brutales, renouvellent leur confiance.

Javier Milei aurait mangé du lion ? Illustration © European-Security

Nos augures français avaient tout prévu : Milei allait s’effondrer. Ses réformes libertariennes conduiraient à la catastrophe sociale. Le peuple se révolterait. Les péronistes reviendraient triomphalement. C’était écrit.

Sauf que non.

Pourquoi se sont-ils trompés ? Parce qu’ils ont analysé Milei avec leur logiciel européen. « Couper dans les dépenses publiques = catastrophe sociale = révolte populaire. » Équation valable en France, peut-être. En Argentine ? Pas forcément.

Car l’Argentine sortait de décennies de péronisme, d’inflation galopante, de corruption systémique, de clientélisme étouffant. L’État argentin n’était pas un État-providence à la française. C’était une machine à redistribuer des privilèges entre clientèles politiques, pendant que l’inflation volait les économies des classes moyennes.

Milei a dit : « Je vais détruire cette machine. » Et une majorité d’Argentins a répondu : « Faites-le. »

Mais comprendre cela supposerait de comprendre l’Argentine. Pas l’Argentine fantasmée (tango, Evita, gauche romantique), l’Argentine réelle. Celle où 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Où l’inflation atteignait 211% en 2023. Où la corruption est si systémique qu’elle ne choque même plus.

Nos experts parisiens ne connaissent pas cette Argentine-là. Ils connaissent celle de leurs livres, de leurs films, de leurs préjugés idéologiques. Alors ils se trompent. Encore. Toujours.

Conclusion : l’éternel retour de l’erreur

Résumons : Brexit, Trump, Bolsonaro, Morrison, référendum grec, Milei. Six erreurs massives en moins d’une décennie. Toutes dans le même sens : l’élite progressive prédisant la victoire de ses valeurs, le peuple votant autrement.

À ce stade, ce n’est plus de la malchance. C’est un système. Un système d’aveuglement volontaire, de mépris assumé, d’arrogance intellectuelle.

Et voici le plus fascinant : rien ne change. Après chaque fiasco, les mêmes experts reprennent les mêmes postes, dans les mêmes médias, avec la même assurance. Aucune conséquence. Aucune remise en question. Aucune sanction (ni professionnelle, ni même symbolique).

Imaginez un météorologue qui se tromperait systématiquement. Qui annoncerait du soleil avant chaque tempête. Il serait viré. Nos devins politiques, eux, ont l’emploi à vie.

Pourquoi ? Parce qu’ils ne font pas de la prédiction. Ils font de la prescription. Ils n’annoncent pas ce qui va arriver. Ils décrètent ce qui devrait arriver dans un monde conforme à leurs valeurs.

Quand la réalité dévie, ce n’est pas leur modèle qui est faux. C’est la réalité qui déraille.

Cette posture est intenable intellectuellement. Mais elle est très confortable psychologiquement. Elle permet de ne jamais douter. De ne jamais remettre en question sa vision du monde. De ne jamais interroger ses privilèges de classe.

Le wishful thinking à la française n’est pas un bug. C’est une feature. C’est la stratégie par laquelle une élite maintient sa domination symbolique même quand elle perd la bataille électorale. Car au fond, gagner ou perdre les élections importe peu. Ce qui compte, c’est conserver le monopole de la légitimité intellectuelle. C’est continuer à définir ce qui est « moderne » ou « archaïque », « ouvert » ou « fermé », « progressiste » ou « réactionnaire ».

Milei peut gagner toutes les élections d’Argentine. Pour nos éditorialistes, il restera un accident de l’Histoire. Trump peut être élu deux fois. Il restera une anomalie. Bolsonaro peut avoir gouverné le Brésil. Il restera un clown.

Et la prochaine fois qu’un candidat anti-système émergera quelque part dans le monde, nos devins prononceront leur verdict : « Il ne peut pas gagner. »

Et ils se tromperont. Encore.

Car ils préfèrent avoir tort tout en gardant leur superbe, plutôt qu’avoir raison en acceptant de descendre de leur piédestal.

Le wishful thinking à la française n’est pas une erreur de méthode. C’est un choix de classe. Et ce choix, visiblement, n’est pas négociable.

Les électeurs du monde entier peuvent continuer à voter « mal ». Nos experts continueront à leur expliquer qu’ils ont tort. C’est une division du travail qui semble satisfaire tout le monde : le peuple gouverne, l’élite méprise. Un équilibre finalement assez stable.Jusqu’au jour où…

Mais ceci est une autre histoire. Que nos devins, naturellement, ne verront pas venir.

Joël-François Dumont

- « Our Prophets Are Always Wrong: A Tribute to French Wishful Thinking » — (2025-1029)

- « Nos devins se trompent toujours : Éloge du « wishful thinking » à la française » — (2025-1029)

- « Unsere Propheten irren sich immer: Eine Hommage an französisches Wunschdenken » — (2025-1029)

- « Nuestros adivinos siempre se equivocan: Elogio del «wishful thinking» a la francesa » — (2025-1029)

[1] Un souvenir personnel illustre ce wishful thinking : l’élection de Ronald Reagan en 1980. Michel Anfrol, qui, pendant huit années avait été l’envoyé spécial de l’ORTF, puis de la 1e Chaîne aux USA ayant prédit la victoire de Ronald Reagan au vu des faiblesses de Jimmy Carter (économie stagnante, humiliation, Afghanistan), fut conseillé de prendre des vacances au profit de « yeux neufs…

Antenne 2, suivant la ligne giscardienne (Carter réélu dans un fauteuil), alla jusqu’à commander dix-neuf reportages en faveur de Carter et un seul contre Ronald Reagan et à noliser un Concorde pour la « fête » à New York. Couvrant le scrutin pour Le Quotidien de Paris, Michel Anfrol fut la risée d’une partie de ses confrères pour avoir osé prédire, jusqu’à la veille, la défaite probable de Jimmy Carter. L’histoire lui donna raison sur le résultat, mais la bulle parisienne donna raison aux moqueurs, qui firent carrière sans que cet aveuglement éditorial et financier (ignoré par la Cour des Comptes) ne soit jamais sanctionné.

Ronald Reagan — Photo © Pete Souza

Michel Anfrol était aussi un grand spécialiste de l’Amérique latine, et particulièrement de l’Argentine où il avait été Correspondant. Quel dommage qu’il ne soit plus parmi nous. On aurait au moins eu une voix divergente sur cette élection qui en a ridiculisé plus d’un…

In-depth Analysis:

Our Prophets Are always Wrong: A Tribute to French Wishful Thinking : If our pundits were weather forecasters, we’d be wearing flip-flops in blizzards and parkas in heat waves. But don’t worry: they don’t predict weather, just elections. Which is convenient, since nobody seems to hold them accountable for being systematically wrong. Milei was supposed to collapse in Argentina? He’s thriving. Kamala Harris elected in a landslide? Trump’s back. Brexit impossible? 52% for Leave. At this point, you’d make more money betting against their predictions than investing in Treasury bonds. But no: after each fiasco, the same experts pick up their pens, their microphones, their confidence. Because they’re never really wrong. It’s the people who vote incorrectly.