Warum sagt die französische Elite immer das Gegenteil von dem voraus, was passieren wird? Wenn unsere Kolumnisten Wettervorhersager wären, würden wir im Sturm in Flip-Flops und mitten im Sommer in Daunenjacken rumlaufen. Aber keine Sorge: Sie sagen nicht das Wetter voraus, sondern nur die Wahlen. Das ist gut so, denn niemand scheint ihnen ihre systematischen Fehleinschätzungen übel zu nehmen. Milei sollte in Argentinien untergehen? Er triumphiert. Kamala Harris wird locker gewählt? Trump kommt zurück. Der Brexit ist unmöglich? 52 % für den Austritt. An diesem Punkt fragt man sich, ob man nicht systematisch gegen ihre Vorhersagen wetten sollte. Das wäre statistisch gesehen rentabler als ein Sparbuch. Aber nein: Nach jedem Fiasko greifen dieselben Leute wieder zu Stift, Mikrofon und Selbstsicherheit. Denn sie irren sich nie wirklich. Es ist das Volk, das falsch wählt.

Auch wenn Frankreich in Sachen Wunschdenken keine Ausnahme ist, bestätigt das Phänomen, dass Lächerlichkeit nicht tödlich ist!

Oder wie die französische Elite systematisch das Gegenteil von dem vorhersagt, was geschieht

Inhaltverzeichnis

von Joël-François Dumont — Paris, den 29.Oktober 2025

Einleitung:

Wären unsere Leitartikler Meteorologen, würden wir in Flip-Flops durch Schneestürme laufen und Daunenjacken in der Hitze tragen. Aber keine Sorge: Sie sagen nicht das Wetter voraus, nur Wahlen. Was praktisch ist, denn niemand scheint sie für ihr systematisches Irren zur Rechenschaft zu ziehen. Milei sollte in Argentinien zusammenbrechen? Er triumphiert. Kamala Harris im Sessel gewählt? Trump ist zurück. Brexit unmöglich? 52% für Leave. An diesem Punkt würde man mehr Geld verdienen, wenn man gegen ihre Vorhersagen wetten würde, als mit Bundesanleihen. Aber nein: Nach jedem Fiasko greifen dieselben Experten wieder zu Stift, Mikrofon, Selbstvertrauen. Denn sie irren sich nie wirklich. Es ist das Volk, das falsch wählt.

Javier Milei hat soeben einen triumphalen Wahlsieg in Argentinien errungen. Seine Libertären haben den Peronismus bei den Parlamentswahlen vernichtend geschlagen und damit massive Unterstützung in der Bevölkerung bestätigt. Problem: Unsere Pariser Orakel hatten seinen sicheren Untergang vorausgesagt. Milei, so meinten sie, könne nur scheitern. Das war mathematisch. Wissenschaftlich. Offensichtlich.

Offensichtlich wie der Sieg von Kamala Harris, im Sessel gegen Trump gewählt? Offensichtlich wie einst Carters Sieg über Reagan? (Spoiler: Reagan gewann mit 489 zu 49 Wahlmännern).[1]

Offensichtlich wie der Brexit, der niemals stattfinden würde, wie Trump, der niemals gewählt werden würde, wie Bolsonaro, der ein grotesker Clown ohne Zukunft war?

Jedes Mal dasselbe Szenario: absolute Gewissheit, vernichtende Verachtung, schmerzhafte Niederlage. Und jedes Mal dieselbe Unfähigkeit, irgendeine Lektion zu lernen. Denn den Irrtum einzugestehen würde Demut erfordern. Und Demut ist nicht die Stärke jener, die aus ihren klimatisierten Büros heraus der Welt erklären, was sie denken soll.

Akt I: Brexit, oder als London entdeckte, dass England existiert

Juni 2016. Das britische Referendum naht. In den Redaktionen des Guardian, bei der BBC, in den Salons Westminsters stellt sich die Frage gar nicht erst: Remain wird triumphieren. David Cameron, der dieses Referendum aus taktischer Arroganz ausgerufen hat, ist sich dessen sicher. Präsident Obama überquert den Atlantik, um die Briten mit einem hypothetischen „back of the queue“ zu drohen. Der IWF prophezeit die sofortige Rezession. Kommentatoren erklären gelehrt, dass für Leave zu stimmen ökonomischer Selbstmord gepaart mit moralischem Versagen wäre.

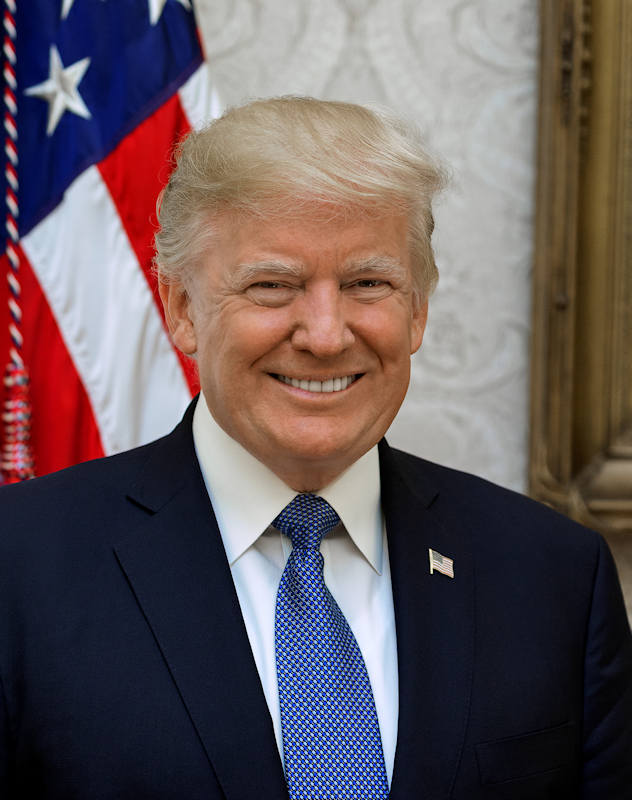

Offizielles Porträt

Ergebnis: 52% für Leave.

Der Schock ist seismisch. Aber es ist nicht der Schock des Irrtums. Es ist der Schock des Verrats. Wie konnten sie es wagen? In Cambridge, in Oxford, in den Trendbezirken Londons kannte niemand – buchstäblich niemand – einen einzigen Leave-Befürworter. Also konnte Leave nicht existieren. Es ist der Blasen-Trugschluss zur Methodik erhoben: „Ich kenne niemanden, der X denkt, also ist X unmöglich.“

Was folgt, ist noch köstlicher: Petitionen kursieren, die ein zweites Referendum fordern, „jetzt, wo die Leute verstehen“. Verstehen was genau? Dass sie falsch gewählt haben nach ihren Überzeugungen? Dass das Volk einen Fehler gemacht hat und neu abstimmen muss, bis es die richtige Antwort gibt? Dieser herablassende Paternalismus offenbart den Kern der Sache:

Wunschdenken ist kein kognitiver Fehler, es ist eine Klassenhaltung. Die Elite sagte nicht das Ergebnis voraus, sie verschrieb, was in einer wohlgeordneten Welt geschehen sollte.

Die Wähler in Nordengland, jene in den postindustriellen Städten, die niemand je besucht, hatten andere Sorgen als BIP-Kurven: Masseneinwanderung, Deindustrialisierung, das Gefühl, Fremde im eigenen Land zu sein. Aber diese Sorgen waren illegitim. Also unsichtbar. Also inexistent.

Bis zum 23. Juni 2016.

Akt II: Trump 2016, oder der Bankrott des statistischen Szientismus

November 2016. Amerika bereitet sich darauf vor, seine erste Präsidentin zu wählen. Es ist eine statistische Gewissheit. Nate Silver, der Umfrage-Guru, gibt Hillary Clinton 71% Siegchance. Die Huffington Post: 98,2%. Die New York Times vervielfacht Infografiken, die alle Wege zu Hillarys Sieg zeigen – und nur einen, unwahrscheinlichen, engen, fast theoretischen Weg zu Trumps.

In der Nacht des 8. November sind CNN-Journalisten buchstäblich in Tränen auf Sendung. Nicht weil sie ihre journalis-tische Neutralität verlieren – die hatten sie nie. Sondern weil ihre Welt live zusammenbricht.

Denn es handelte sich nicht um einen einfachen Umfragefehler. Es war das monumentale Versagen einer bestim-mten Rationalität: jener, die glaubt, die Realität lasse sich durch ausgefeilte mathematische Modelle erfassen, voraus-gesetzt man fügt genügend Variablen und Koeffizienten hinzu. Aber alle Modelle beruhen auf Annahmen. Und die zentrale, unausgesprochene, offensichtliche Annah-me war: „Niemand Vernünftiges kann Trump wählen.“

Donald Trump — White House Photo © Shealah Craighead

Doch Millionen „vernünftiger“ Menschen taten es. Keine Idioten, keine Nazis: gewöhnliche Amerikaner aus Michigan, Wisconsin, Pennsylvania. Arbeiter, die ihre Fabriken nach China abwandern sahen. Landbewohner, müde davon, von einer Kandidatin als „Erbärmliche“ bezeichnet zu werden, die nie einen Fuß in ihre Gemeinden setzte. Wähler, die es satt hatten, sich von Ostküsten-Universitäten sagen zu lassen, sie stünden auf der falschen Seite der Geschichte.

Wunschdenken operierte hier auf drei simultanen Ebenen:

Methodologisch: Systematische Untererfassung weißer Arbeiterschicht-Wähler in Umfragen. Viele gebildete Städter wurden befragt, wenige ungelernte Landbewohner.

Psychologisch: Radikale Unfähigkeit, die intellektuelle Legitimität der Trump-Wahl zu begreifen. Es war keine alternative politische Meinung, es war eine Pathologie, eine Abweichung, ein moralisches Versagen.

Philosophisch: Tiefe Überzeugung, dass der Bogen der Geschichte sich natürlich zum Fortschritt™ (definiert von der progressiven Elite) neigt. Also musste Hillary gewinnen, denn sie verkörperte die Richtung der Geschichte. Trump war eine vorübergehende Anomalie, ein Unfall, keine reale Möglichkeit.

Als das Unmögliche real wurde, kam die Erklärung sofort: russische Fake News, Manipulation, Wählerunwissenheit. Niemals: „Wir haben uns in unserer Lesart des Landes geirrt.“ Immer: „Das Land hat sich in seiner Wahl geirrt.“

Akt III: Bolsonaro 2018, oder tropische Verleugnung

Brasilien 2018 bietet einen weiteren Lehrbuchfall, denn das Wunschdenken war hier wahrhaft international. Jair Bolsonaro, obskurer Abgeordneter, professioneller Provokateur, häuft empörende Aussagen an. Er lobt die Militärdiktatur, beleidigt Parlamentarier, macht homophobe und misogyne Bemerkungen. Für die gesamte europäische und amerikanische Presse ist er ein faschistischer Clown, der in einem „modernen“ Land wie Brasilien nicht gewinnen kann.

Le Monde, Libération, Le Figaro, The Guardian vervielfachen Artikel, empört über dieses beunruhigende, aber zwangs-läufig marginale Phänomen. Pariser Leit-artikler, die nie einen Fuß nach Brasilien gesetzt haben (außer nach Rio zum Karne-val), erklären den Brasilianern gelehrt, was sie wählen sollen.

Ergebnis der Stichwahl: Bolsonaro 55%, Haddad 45%. Vernichtender Sieg.

Was hatten unsere Experten vergessen? Drei unwichtige Details:

Jair Bolsonaro — Foto Palácio do Planalto

Eins: Die Arbeiterpartei (PT) von Lula steckte im größten Korruptionsskandal der Landesgeschichte – Operation Car Wash. Milliarden unterschlagen, der gesamte Staatsapparat korrupt. Lula selbst im Gefängnis.

Zwei: Die Kriminalität explodierte in brasilianischen Metropolen. Drogenhändler kontrollierten ganze Viertel. Ladenbesitzer schliefen mit Waffen unterm Kopfkissen. Aber von Saint-Germain-des-Prés aus ist es schwer sich vorzustellen, was es bedeutet, den eigenen Sohn von Gangs rekrutiert zu sehen oder den eigenen Laden dreimal im Monat überfallen zu erleben.

Drei: Der PT-Kandidat war Fernando Haddad, perfekter São Paulo-Technokrat, exzellenter Bürgermeister, brillanter Intellektueller, total abgekoppelt vom tiefen Brasilien. Ihm gegenüber sprach Bolsonaro über Gott, Familie, Sicherheit und Antikorruption mit der Subtilität einer Planierraupe.

Für die Pariser Salons war Bolsonaro unmöglich. Für gewöhnliche Brasilianer, die ihren Alltag aus den Fugen geraten sahen, war er selbstverständlich.

Wunschdenken offenbart hier seinen toxischen Universalismus: die Idee, dass „progressive Werte“ (definiert in Paris, London oder New York) überall auf dem Planeten automatisch wünschenswert sind. Dass die ganze Welt insgeheim danach strebt, dem 6. Pariser Arrondissement zu gleichen. Dass dieselben Ursachen dieselben Wirkungen erzeugen, von São Paulo bis Stockholm.

Spoiler: nein. Gesellschaften sind vielfältig. Prioritäten unterscheiden sich. Was in Paris offensichtlich ist, ist es nicht unbedingt in Brasília. Aber das zuzugeben würde bedeuten, den eigenen imperialistischen Universalismus aufzugeben. Unmöglich.

Akt IV: Australien 2019, Morrisons Wunder

Mai 2019. Australien bereitet sich darauf vor, eine neue Regierung zu wählen. Labours Bill Shorten wird von allen Umfragen als Sieger vorausgesagt. Allen. Ohne Ausnahme. Die Labor-Partei führt einen Wahlkampf über Klima, Steuergerechtigkeit, soziale Rechte – den gesamten zeitgenössischen progressiven Katechismus. Mainstream-Medien, Universitäten, Prominente: alle pro-Shorten.

Scott Morrison, der amtierende konserva-tive Premierminister, ist farblos, uncharis-matisch, als Verlierer gehandelt.

Seine Strategie ist einfach und ungeschlif-fen: über Jobs sprechen, konkrete Besteue-rung, die materiellen Sorgen der Bergbau-Wähler Queenslands.

Am Wahlabend sind ABC-Journalisten (öffentlich-rechtlicher Sender) fassungslos. Morrison hat gewonnen. Gegen alle Vorher-sagen. Man würde von Morrisons Wunder sprechen.

Wunder? Oder einfach Realität, die niemand sehen wollte?

Scott Morrison — Offizielles Porträt

Wunschdenken begegnet hier, was man „das Problem der schwatzenden Klasse“ nennen könnte.

Die Leute, die am lautesten sprechen – Journalisten, Akademiker, Aktivisten, Künstler – sind nicht repräsentativ für die Bevölkerung. Aber ihre mediale Sichtbarkeit erzeugt eine Illusion der Mehrheit. Soziologen nennen dies die „Schweigespirale“: Jene, die anders denken, schweigen, aus Angst vor sozialem Urteil. Ihr Schweigen erzeugt den Eindruck eines Konsenses, der nicht existiert.

Die Bergarbeiter Queenslands schrieben keine Leserbriefe in Zeitungen. Sie twitterten nicht. Sie unterschrieben keine Petitionen. Sie wählten schweigend. Und in Massen.

Währenddessen waren in Sydney und Melbourne, in den Trendbezirken, alle vom Labor-Sieg überzeugt. Weil alle um sie herum Labor wählten. Echokammern produzierten Blindheit.

Akt V: Das griechische Referendum, oder als Brüssel Athen sich selbst erklärt

Juli 2015. Griechenland steht am Rand des finanziellen Abgrunds. Die Europäische Union und der IWF schlagen (erzwingen) einen drastischen Austeritätsplan vor. Alexis Tsipras, der griechische Premierminister, beschließt ein Referendum: Akzeptieren die Griechen diesen Plan?

In Brüssel, in Frankfurt, in Paris stellt sich die Frage gar nicht erst. Natürlich werden die Griechen „Ja“ stimmen. Wie könnte ein Volk rational die Hilfe (auch wenn konditioniert, auch wenn demütigend) ablehnen, wenn es am Rand des Abgrunds steht? Das wäre ökonomischer Selbstmord. Also unmöglich.

Die europäischen Hauptstädte orchestrieren eine massive Angstkampagne. Griechische Banken werden geschlossen. Geldautomaten rationiert. Die Botschaft ist klar: Stimmt „Ja“ oder es kommt die Apokalypse.

Ergebnis: „Nein“ mit 61,3%. Eine globale Ohrfeige.

Dies ist vielleicht das reinste Beispiel technokratischen Wunschdenkens. Europa hatte die Frage auf eine Buchhaltungsgleichung reduziert: „Austerität = Haushaltsdisziplin = Wirtschaftliche Rettung.“ In dieser Logik war „Nein“ zu stimmen irrational. Eine Sünde gegen die ökonomische Vernunft.

Nur dass die Griechen nicht über eine Excel-Tabelle abstimmten. Sie stimmten nicht über Schulden/BIP-Verhältnisse ab. Sie stimmten über nationale Würde ab. Über das Gefühl, als europäische Bürger zweiter Klasse behandelt zu werden. Über Jahre täglicher Demütigung, gekürzter Renten, junger Absolventen, die deutschen Touristen Kaffee servieren.

Tsipras hatte ihnen eine einfache Frage gestellt: „Wollt ihr weiterhin verachtet werden?“

Sie antworteten überwältigend nein.

Das Beste an dieser Geschichte? Drei Tage später kapitulierte Tsipras und unterschrieb mit Brüssel ein Abkommen, das noch härter war als das per Referendum abgelehnte. Verrat? Realismus? Egal. Das Wunschdenken Brüssels hatte in seiner Vorhersage versagt, dann durch rohe Gewalt triumphiert. Aber die ursprüngliche Blindheit blieb: die Unfähigkeit zu verstehen, dass ein Volk mit dem Bauch und nicht mit IWF-Modellen abstimmen könnte.

Die gemeinsame Matrix: Anatomie einer systemischen Blindheit

All diese Beispiele, von London bis São Paulo, von Detroit bis Athen, offenbaren eine identische Struktur. Wunschdenken ist kein Unfall, es ist ein System. Sezieren wir seine Mechanismen:

1. Die soziale Blase: Das eigene Wohnzimmer mit der Welt verwechseln

Erste Ebene: Echokammern. Medien-, Politik- und Akademiker-Eliten leben in denselben Vierteln, frequentieren dieselben Orte, lesen dieselben Zeitungen, schicken ihre Kinder auf dieselben Schulen. Diese soziale Inzucht produziert intellektuelle Inzucht.

Wenn ein Le Monde-Journalist niemanden kennt, der Milei wählen würde, schließt er daraus, dass Milei marginal ist. Nicht dass er in einer Blase lebt. Die Repräsentativität seiner sozialen Stichprobe wird nie hinterfragt.

Es ist Bestätigungsverzerrung hoch zwei: Man interpretiert nicht nur Fakten gemäß den eigenen Überzeugungen, sondern man begegnet nie Fakten, die die eigenen Überzeugungen widerlegen könnten.

2. Klassenverachtung: Der abweichende Wähler als Pathologie

Zweite Ebene: moralisches Urteil. Brexit, Trump, Bolsonaro oder Milei zu wählen ist keine alternative politische Meinung. Es ist ein Fehler. Eine Abweichung. Eine intellektuelle oder moralische Pathologie.

Trump-Wähler? „Erbärmliche“ (laut Hillary Clinton). Brexit-Wähler? Manipulierte nostalgische Alte. Bolsonaro-Wähler? Faschisten oder Idioten. Milei-Wähler? Wirtschaftliche Schwachköpfe.

Diese moralische Disqualifikation hat eine präzise Funktion: Sie dispensiert vom Zuhören. Wenn der andere moralisch minderwertig ist, warum Zeit damit verschwenden, seine Gründe zu verstehen? Man diagnostiziert (Populismus, Fake News, Manipulation), man dialogisiert nicht.

Klassenverachtung erlaubt es, das eigene Glaubenssystem intakt zu halten. Widerspenstige Fakten sind keine zu integrierenden Daten, sie sind Anomalien, die durch Unwissenheit oder Böswilligkeit anderer zu erklären sind.

3. Arroganter Universalismus: Paris als Welthauptstadt

Dritte Ebene: kultureller Imperialismus. Die Werte der westlichen progressiven Elite (LGBT-Rechte, Ökologie, Multikulturalismus, Freihandel, europäische Integration usw.) werden als universell wünschenswert vorausgesetzt.

Wenn ein Volk gegen diese Werte stimmt, liegt es nicht daran, dass es andere Prioritäten oder eine andere Weltsicht hat. Es liegt daran, dass es „nicht verstanden hat“. Dass es zurück ist. Dass es erzogen werden muss.

Diese neokoloniale Haltung ist faszinierend: Man kolonialisiert nicht mehr Territorien, man kolonialisiert Bewusstsein. Die gute Wahl ist jene, die zu westlichen Elite-Werten konvergiert. Die schlechte Wahl ist jene, die divergiert.

Argentinier, die Milei wählen, hätten angeblich nicht verstanden, dass Libertarismus zur Katastrophe führt. Briten, die Brexit wählen, hätten angeblich nicht verstanden, dass Europa Frieden bedeutet. Amerikaner, die Trump wählen, hätten angeblich nicht verstanden, dass Isolationismus gefährlich ist.

Beachten Sie die Konstante: „sie haben nicht verstanden“. Niemals: „wir haben nicht verstanden, warum sie so wählen“. Unverständnis wird immer auf Seiten des Wählers verortet, nie auf Seiten des Analysten.

4. Moralisierung des Politischen: Wenn Wählen zum Tugendtest wird

Vierte Ebene: Transformation der politischen Wahl in einen Moraltest. Eine Wahl ist nicht mehr eine Abwägung zwischen divergierenden Interessen oder Visionen. Es ist eine kollektive Gewissensprüfung. Es gibt das gute Lager (progressiv, offen, modern) und das schlechte Lager (reaktionär, geschlossen, archaisch).

Diese Moralisierung produziert einen perversen Effekt: Sie verbietet strategisches Denken. Wenn Trump zu wählen falsch ist, dann ist es unmöglich zu verstehen, warum vernünftige Menschen es tun. Man bleibt in moralischer Fassungslosigkeit stecken.

Resultat: Man sieht „unmoralische“ Siege nicht kommen. Sie sind buchstäblich undenkbar. Der mentale Rahmen, der erlauben würde, sie zu antizipieren (konkrete Interessen der Wähler verstehen, ihre materiellen Frustrationen, ihre existenziellen Ängste), wurde durch moralisches Urteil kurzgeschlossen.

5. Unfähigkeit zu verlieren: Nach der Niederlage liegt die Schuld immer woanders

Fünfte Ebene: Weigerung zu lernen. Nach jeder Niederlage dasselbe Szenario: Nicht die Vorhersagen waren falsch, die Realität ist schlecht gelaufen.

Nach Brexit: „Die Alten haben die Zukunft der Jungen gestohlen.“ (Nicht: „Wir haben die Sorgen eines großen Teils der Bevölkerung falsch verstanden.“)

Nach Trump: „Russische Fake News haben die Wähler manipuliert.“ (Nicht: „Wir haben die Deindustrialisierung des Mittleren Westens vernachlässigt.“)

Nach Bolsonaro: „Evangelikale haben Angst instrumentalisiert.“ (Nicht: „Wir haben die Sicherheitskrise und den Antikorruptionsfrust unterschätzt.“)

Diese systematische Externalisierung des Versagens garantiert, dass keine Lektionen gelernt werden. Und dass man sich beim nächsten Mal wieder irrt. Genau das passiert heute mit Milei.

Die französische Besonderheit: Verachtung zur Philosophie erhoben

Diese fünf Mechanismen existieren überall im Westen. Aber Frankreich fügt eine zusätzliche Dimension hinzu: die theoretische Intensität des Wunschdenkens. Anderswo ist es prädiktive Inkompetenz. In Frankreich ist es eine Geschichtsphilosophie.

Wenn die New York Times sich über Trump irrt, ist es peinlich. Wenn Libération sich über Milei irrt, hat Argentinien den Sinn der Geschichte verraten. Nuance.

Frankreich ist das Land von Descartes, der Aufklärung, der universellen Vernunft. Ein Land, das im Namen abstrakter Prinzipien eine Revolution machte und seither beansprucht, die politische Wahrheit zu besitzen. Diese französische Ausnahme produziert einzigartige intellektuelle Arroganz.

Der Begriff „Populismus“ selbst ist aufschlussreich. In Frankreich bezeichnet er nicht einen politischen Stil (direkter Appell ans Volk, Kritik der Eliten). Er bezeichnet „was das Volk will, wenn das, was es will, falsch ist“. Es ist ein elitäres Konzept, das grundsätzlich die Legitimität divergierender Volksbestrebungen ablehnt. Ein Franzose sagt nie: Die Argentinier haben Milei gewählt. Er sagt: Argentinien ist dem Populismus erlegen. Beachten Sie die Passivität: Das Volk wählt nicht, es erliegt. Es ist Opfer einer ideologischen Krankheit.

Dieses Interpretationsraster erlaubt alles zu erklären, ohne etwas zu verstehen.

Javier Milei — Foto © Außenministerium Japans

Brexit? Populismus. Trump? Populismus. Bolsonaro? Populismus. Milei? Populismus. Der Begriff wird zu einem intellektuellen schwarzen Loch: Er absorbiert alle Phänomene, die man sich weigert zu analysieren.

In anderen Ländern wissen Eliten, dass sie eine Elite sind. In Frankreich glaubt die Elite, sie sei das Volk. Sie spricht „im Namen“ des Volkes, „für“ das Volk, nie gegen das Volk. Wenn das echte Volk anders wählt, liegt es nicht daran, dass die Elite sich über das Volk geirrt hat. Es liegt daran, dass das Volk sich über sich selbst geirrt hat.

Diese Schizophrenie erreicht köstliche Höhen. Dieselben, die „Elitenverachtung“ anprangern, sind empört, wenn das Volk „falsch“ wählt. Dieselben, die fordern „den Bürgern zuzuhören“, erklären, dass Bürger ihre eigenen Interessen nicht verstehen. Dieselben, die „Demokratie“ feiern, wünschen sich manchmal, das Volk würde anders wählen.

Milei und die anderen: Genealogie eines neuen Fiaskos

Kehren wir zu Milei zurück, unserem Ausgangspunkt. Sein jüngster Wahltriumph in Argentinien fügt sich perfekt in diese Linie ein.

Im November 2023 zum Präsidenten gewählt (bereits gegen alle Vorhersagen), hat Milei gerade die Parlamentswahlen mit seiner Partei La Libertad Avanza gewonnen. Ein Plebiszit. Die Argentinier, die brutale Wirtschaftsreformen erlitten haben, erneuern ihr Vertrauen.

Hat Javier Milei Löwenfleisch geges-sen? Illustration © European-Security

Unsere französischen Propheten hatten alles vorausgesagt: Milei würde zusammenbrechen. Seine libertären Reformen würden zur sozialen Katastrophe führen. Das Volk würde revoltieren. Die Peronisten würden triumphal zurückkehren. Es stand geschrieben.

Nur nicht.

Warum haben sie sich geirrt? Weil sie Milei mit ihrer europäischen Software analysierten. „Öffentliche Ausgaben kürzen = soziale Katastrophe = Volksrevolte.“ Eine Gleichung, die in Frankreich gilt, vielleicht. In Argentinien? Nicht unbedingt.

Denn Argentinien kam aus Jahrzehnten des Peronismus, galoppierender Inflation, systemischer Korruption, erstickendem Klientelismus. Der argentinische Staat war kein Wohlfahrtsstaat französischen Stils. Er war eine Maschine zur Umverteilung von Privilegien zwischen politischen Klientelen, während die Inflation die Ersparnisse der Mittelschicht stahl.

Milei sagte: „Ich werde diese Maschine zerstören.“ Und eine Mehrheit der Argentinier antwortete: „Tun Sie es.“

Aber das zu verstehen würde erfordern, Argentinien zu verstehen. Nicht das fantasierte Argentinien (Tango, Evita, romantische Linke), sondern das echte Argentinien. Jenes, wo 40% der Bevölkerung unter der Armutsgrenze leben. Wo die Inflation 2023 211% erreichte. Wo Korruption so systemisch ist, dass sie nicht einmal mehr schockiert.

Unsere Pariser Experten kennen dieses Argentinien nicht. Sie kennen jenes aus ihren Büchern, ihren Filmen, ihren ideologischen Vorurteilen. Also irren sie sich. Wieder. Immer.

Fazit: Die ewige Wiederkehr des Irrtums

Fassen wir zusammen: Brexit, Trump, Bolsonaro, Morrison, griechisches Referendum, Milei. Sechs massive Irrtümer in weniger als einem Jahrzehnt. Alle in dieselbe Richtung: Die progressive Elite sagt den Sieg ihrer Werte voraus, das Volk wählt anders.

An diesem Punkt ist es kein Pech mehr. Es ist ein System. Ein System freiwilliger Blindheit, angenommener Verachtung, intellektueller Arroganz.

Und hier ist das Faszinierendste: Nichts ändert sich. Nach jedem Fiasko kehren dieselben Experten zu denselben Positionen zurück, in denselben Medien, mit derselben Zuversicht. Keine Konsequenzen. Keine Selbstreflexion. Keine Sanktion (weder beruflich noch symbolisch).

Stellen Sie sich einen Meteorologen vor, der systematisch falsch läge. Der Sonnenschein vor jedem Sturm ankündigte. Er würde gefeuert. Unsere politischen Propheten haben lebenslange Anstellung.

Warum? Weil sie keine Vorhersagen machen. Sie machen Verschreibungen. Sie kündigen nicht an, was passieren wird. Sie dekretieren, was in einer Welt, die ihren Werten entspricht, passieren sollte.

Wenn die Realität abweicht, ist nicht ihr Modell falsch. Die Realität entgleist.

Diese Haltung ist intellektuell unhaltbar. Aber sie ist psychologisch sehr komfortabel. Sie erlaubt, nie zu zweifeln. Nie die eigene Weltsicht zu hinterfragen. Nie die eigenen Klassenprivilegien zu befragen.

Französisches Wunschdenken ist kein Bug. Es ist ein Feature. Es ist die Strategie, durch die eine Elite ihre symbolische Dominanz aufrechterhält, selbst wenn sie die Wahlschlacht verliert.

Denn im Grunde ist es unwichtig, Wahlen zu gewinnen oder zu verlieren. Was zählt, ist das Monopol auf intellektuelle Legitimität zu behalten. Es geht darum, weiterhin zu definieren, was „modern“ oder „archaisch“,

Joël-François Dumont

- « Our Prophets Are Always Wrong: A Tribute to French Wishful Thinking » — (2025-1029)

- « Nos devins se trompent toujours : Éloge du « wishful thinking » à la française » — (2025-1029)

- « Unsere Propheten irren sich immer: Eine Hommage an französisches Wunschdenken » — (2025-1029)

- « Nuestros adivinos siempre se equivocan: Elogio del «wishful thinking» a la francesa » — (2025-1029)

In-Depth Analysis:

Our Prophets Are always Wrong: A Tribute to French Wishful Thinking : If our pundits were weather forecasters, we’d be wearing flip-flops in blizzards and parkas in heat waves. But don’t worry: they don’t predict weather, just elections. Which is convenient, since nobody seems to hold them accountable for being systematically wrong. Milei was supposed to collapse in Argentina? He’s thriving. Kamala Harris elected in a landslide? Trump’s back. Brexit impossible? 52% for Leave. At this point, you’d make more money betting against their predictions than investing in Treasury bonds. But no: after each fiasco, the same experts pick up their pens, their microphones, their confidence. Because they’re never really wrong. It’s the people who vote incorrectly.