Dans les ruines fumantes du Berlin de 1945, les gendarmes français sont arrivés en tant que force d’occupation.[01] Débarquant le 3 juillet dans les secteurs de Wedding et Reinickendorf, ils s’installent au camp Foch avec une mission claire : imposer l’ordre à une capitale nazie vaincue, assurer la dénazification et lutter contre les trafics en tous genres qui prospèrent dans la ville dévastée.

Mais leur statut va rapidement basculer. Après qu’un « Rideau de Fer » se soit abattu sur l’Europe, le blocus soviétique de 1948-1949 va les transformer d’occupants en protecteurs, défendant à Berlin-Ouest une île de liberté fragile au cœur du territoire communiste. La construction du Mur en 1961 va ensuite les projeter en première ligne de la Guerre Froide, les intégrant pleinement au bouclier allié, patrouillant le long du tristement célèbre « couloir de la mort » dans un état d’alerte permanent.[01]

Une épopée oubliée (1945-1994)

Sommaire

par Joël-François Dumont — Berlin, le 9 octobre 2025

Introduction

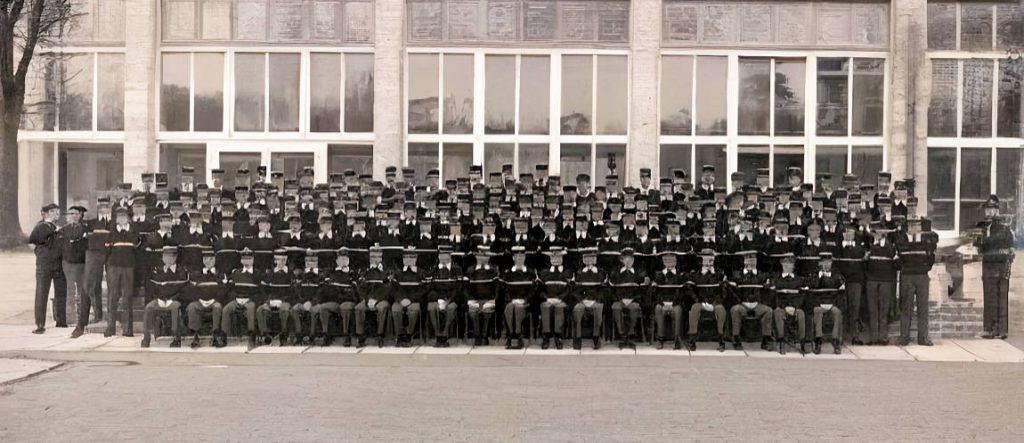

Le blocus de 1948-1949 change la donne : les effectifs grossissent et un poste s’ouvre à l’aéroport de Tegel. Forte de 535 sous-officiers à l’origine, la garnison s’amenuise ensuite, tombant à 360 en 1952 puis sous la barre des 300 après 1968. Cette année-là, une profonde restructuration est lancée : naissance d’une compagnie d’élèves-gendarmes au quartier Napoléon.[01]

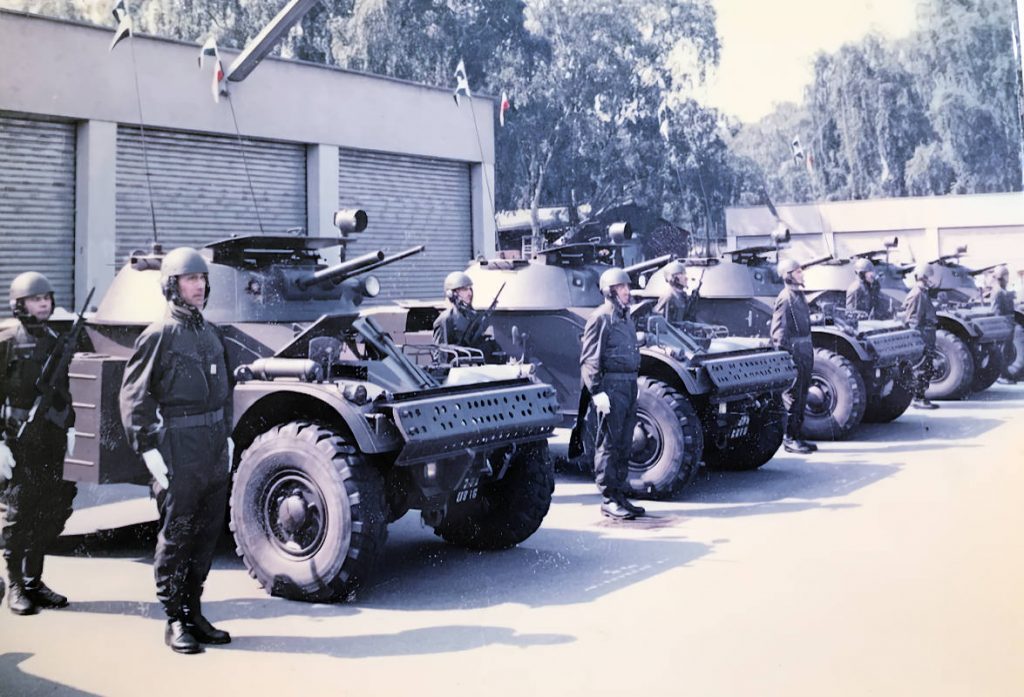

La construction du Mur en 1961 impose une vigilance accrue : patrouilles renforcées, état d’alerte permanent. Intégrés à la défense alliée, les gendarmes participent à des exercices militaires réguliers.[01]

Le mur de Berlin en 1961 va les projeter en première ligne de la Guerre Froide. Ils deviennent un élément crucial du bouclier allié, patrouillant le long du tristement célèbre « couloir de la mort » et maintenant un état d’alerte permanent.

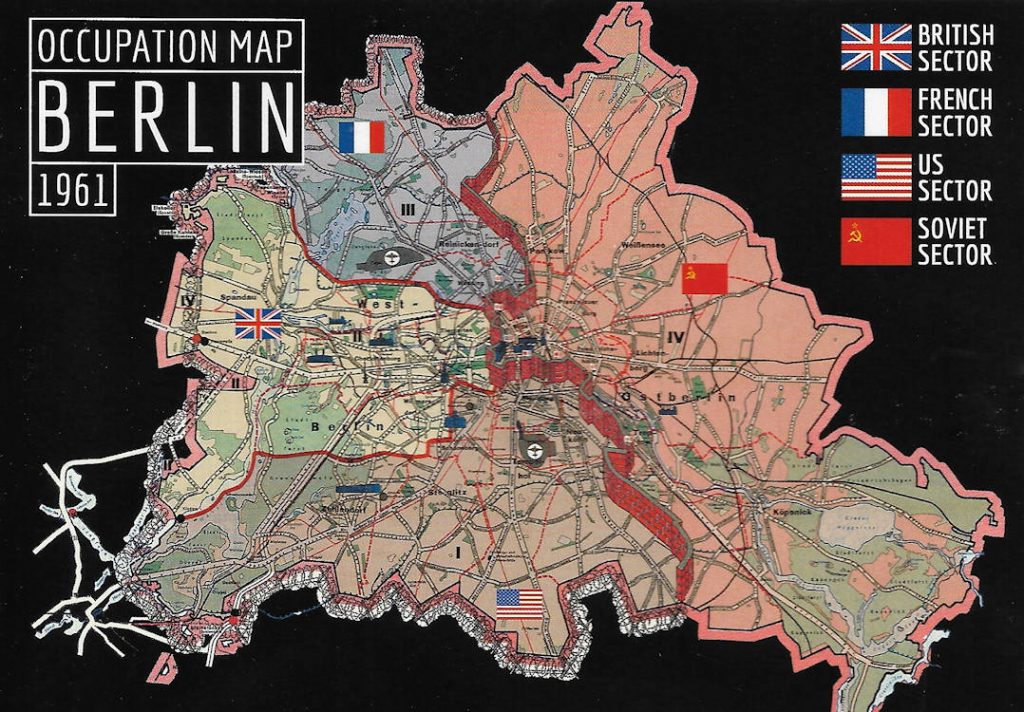

Ce « mur de la honte » séparait dans Berlin les secteurs alliés français, britannique et américain (Berlin-Ouest) du secteur soviétique (Berlin-Est).

Entre Berlin Ouest et l’Allemagne de l’Ouest, il y avait la zone d’occupation soviétique avec :

- côté Berlin-Ouest, une première « zone de la mort », et

- coté Allemagne de l’Ouest, du nord au sud, une seconde zone de la mort

avec des miradors, des mines et des troupes frontalières (GRESO) armées avec des chiens drogués au poivre (pour rester plus vigileants) pour empêcher les Allemands de l’Est de s’enfuir « la patrie des travailleurs et des paysans » …

Les Alliés transitaient entre Berlin-Ouest et les zones américaine, britannique ou française et la zone soviétque, que ce soit par les airs, la route ou en chemin de fer qu’à travers des corridors gardés jour et nuit où les Grenzsoldaten est-allemands tiraient avec ou sans sommation.

Pendant des décennies, leurs missions furent uniques : sécuriser les installations vitales françaises et alliées, mais aussi garder la prison de Spandau et son dernier détenu, Rudolf Hess.

La chute soudaine du Mur en 1989 a cependant marqué la fin de leur monde, rendant leur présence, longue de près de 50 ans, obsolète du jour au lendemain.

En 1994, les derniers gendarmes ont quitté Berlin, leur garde étant terminée. Ils ont accompli un parcours remarquable : de vainqueurs à gardiens, et enfin, d’invités d’honneur quittant une Allemagne souveraine et réunifiée. Leur héritage témoigne d’un demi-siècle de vigilance sans faille à la frontière de la liberté.

La création du Détachement de Gendarmerie de Berlin (D.G.B.)

De 1945 à 1994, « le Détachement de Gendarmerie de Berlin (D.G.B.) a représenté un chapitre singulier de l’histoire de l’Arme,»[01] intimement lié au destin de la capitale allemande. Dés leur arrivée le 3 juillet 1945 dans Berlin en ruines, les gendarmes français endossent d’abord un rôle de force d’occupation dans une ville dévastée. Leurs missions fondamentales, définies dès 1946, couvrent la police judiciaire, administrative et militaire, ainsi que le maintien de l’ordre et la sécurité des installations alliées.[01]

Photo © Gendarmerie Nationale (Berlin)

1 : Témoignage du CBA Benoît Haberbusch

Le contexte de la guerre froide transforme radicalement leur statut. Le blocus de 1948-1949, véritable électrochoc, entraîne un renforcement des effectifs et fait évoluer leur perception de celle d’occupants à celle de protecteurs aux yeux de la population berlinoise. L’organisation du D.G.B. s’adapte continuellement aux tensions internationales et aux besoins nationaux, marquée par des prélèvements de personnel pour l’Indochine et l’Afrique du Nord, la construction du Mur en 1961 qui alourdit les tâches de surveillance, et une profonde restructuration après mai 1968. Cette dernière voit la dissolution du détachement en tant que corps et la création d’une compagnie d’élèves-gendarmes, unité à la fois opérationnelle et vitrine de la gendarmerie.[01]

Parmi leurs tâches permanentes, les gendarmes assurent des missions de police judiciaire aux compétences élargies et des missions de sécurité, incluant la garde de la prison de Spandau de 1947 à 1987, où fut détenu Rudolf Hess.[01]

Intégrés au dispositif de défense occidental, ils participent à de nombreuses manœuvres interalliées, toujours sur le qui-vive.

La chute du Mur en 1989, une surprise pour tous, rend leur mission obsolète. Le détachement est progressivement démantelé, la compagnie d’élèves-gendarmes dissoute en 1991, et les derniers gendarmes quittent Berlin en 1994. L’article conclut sur la remarquable métamorphose de cette unité, passée en un demi-siècle du statut d’occupant à celui de protecteur, pour finir en force invitée sur un territoire redevenu souverain.[01]

2 : Berlin, théâtre de l’absurde : Les pages manquantes du gendarme français (1945-1994)

Le képi dans les ruines

Juillet 1945. Berlin n’est plus une ville, mais une cicatrice à ciel ouvert, un paysage apocalyptique où les fantômes errent entre les squelettes d’immeubles éventrés.[02] Dans ce décor de fin du monde, où 70 % des terrains sont devenus des cimetières, débarquent les premiers gendarmes français.[03] Leur arrivée est une anomalie. Victorieuse mais tardive, la France a dû batailler ferme pour obtenir sa place à la table des grands. Le général de Gaulle a dû user de tout son poids politique auprès d’un Winston Churchill pragmatique pour que ce dernier accepte de rétrocéder deux arrondissements de son propre secteur.[03] Cette entrée par la petite porte confère d’emblée aux Français un statut précaire, celui de « parent pauvre des Trois grands ».[04]

Leur mission initiale est pourtant claire : imposer l’ordre républicain au cœur du chaos. Il s’agit de débusquer les dépôts d’armes clandestins, de traquer les derniers criminels de guerre, de démanteler les organisations nazies secrètes comme « Edelweiss » et de lutter contre toutes sortes de trafics (marché noir).[01]

Il faut aussi juguler un marché noir tentaculaire, né de la misère absolue qui pousse les Berlinois à troquer leurs derniers biens contre de quoi survivre.[01] Mais pour ces gendarmes, dont beaucoup ont connu l’humiliation de l’Occupation allemande en France quelques mois plus tôt, la situation est d’une complexité psychologique inouïe.[02] Ils sont à la fois vainqueurs et dépositaires d’une mémoire fraîche de vaincus.

Cette position schizophrénique est exacerbée par leur dénuement matériel. Moins bien équipés que leurs homologues américains ou britanniques, ils sont contraints de procéder à des réquisitions massives de logements et de matériel, ce qui crée des frictions immédiates et un ressentiment palpable au sein de la population allemande.[04]

Les femmes et parfois même des adolescents participeront à des chaînes humaines pour déblayer les gravats. La priorité était de redonner à la ville des moyens de se nourrir, de se loger et de circuler, en restaurant la voirie et les services municipaux.

L’occupant français est un occupant mal assuré, conscient de sa légitimité mais complexé par ses moyens, instaurant d’emblée une relation faite de méfiance et d’insécurité.

| Période | Événement Majeur de la Guerre Froide | Évolution du D.G.B. et de ses Missions | Références Clés |

| 1945-1947 | Début de l’occupation quadripartite | Arrivée des gendarmes. Mission d’occupation, dénazification, lutte contre le marché noir. Statut d’« occupant mal assuré ». | [14] |

| 1948-1949 | Blocus de Berlin par les Soviétiques | Construction de l’aéroport de Tegel. Transformation radicale en force protectrice. Renforcement des effectifs. | [01][03] |

| 1950-1960 | Intégration de la RFA à l’OTAN | Normalisation des missions de police judiciaire et de maintien de l’ordre. Début de la garde de la prison de Spandau. | [01] |

| 1961 | Construction du Mur de Berlin | Intensification des patrouilles le long du Mur. Alourdissement des tâches de surveillance et d’alerte. | [01][02] |

| 1968 | Événements de Mai 68 en France | Profonde réorganisation. Dissolution du D.G.B. en tant que corps. Création de l’école d’élèves-gendarmes. | [01] |

| 1970-1980 | Détente et Accord Quadripartite | Concentration sur les missions de base. Maintien de larges prérogatives judiciaires. Coopération avec la police berlinoise. | [01][02] |

| 1987 | Mort de Rudolf Hess | Fin de la mission de garde à la prison de Spandau, qui est démolie. | [01][05] |

| 1989 | Chute du Mur de Berlin | Surprise totale pour le personnel. La mission historique du D.G.B. devient obsolète. | [01][06] |

| 1990-1994 | Réunification allemande | Changement de statut en force invitée. Démantèlement progressif des unités et départ final en septembre 1994. | [01][02] |

Chapitre 1 : D’occupant mal assuré à protecteur inattendu (1945-1949)

Les premières années sont un purgatoire. La relation entre les gendarmes et les Berlinois est tendue, marquée par les nécessités de l’occupation et la mémoire vive de la guerre.[04] Puis, le 24 juin 1948, le monde bascule. Staline, exaspéré par l’introduction d’une nouvelle monnaie dans les secteurs occidentaux, décide d’asphyxier Berlin-Ouest. Tous les accès terrestres et fluviaux sont coupés. Le blocus commence.[03][07] Pour les deux millions de Berlinois de l’Ouest et pour les garnisons alliées, c’est le début d’un siège en temps de paix.

Cet événement est le creuset dans lequel le Détachement de Gendarmerie de Berlin va forger sa véritable identité. Alors que les Américains et les Britanniques s’emparent du ciel avec un pont aérien d’une ampleur inédite, les Français, dont la contribution aérienne est plus symbolique, vont jouer leur va-tout au sol.[03][08] Le général Jean Ganeval, gouverneur militaire français, un homme trempé par l’épreuve de la déportation à Buchenwald, prend une décision d’une audace folle : construire un troisième aéroport pour soulager les deux autres. Ce sera à Tegel, dans le secteur français.[03]

Le chantier est un coup de génie stratégique et un exploit humain. En 90 jours à peine, 19.000 ouvriers allemands, dont 40% de femmes, travaillent jour et nuit pour faire sortir de terre la plus longue piste d’atterrissage d’Europe.[03][09] Mais un obstacle de taille se dresse sur leur chemin : deux immenses antennes radio soviétiques, plantées au beau milieu du futur aéroport, qui diffusent la propagande de Moscou. Ganeval demande poliment à son homologue russe de les démonter. Pas de réponse. Le général français envoie alors un ultimatum : si les tours ne sont pas parties sous 48 heures, il les fera sauter. Les Soviétiques ricanent. Le 16 novembre 1948, à 8 heures du matin, alors qu’il reçoit ses collègues américain et britannique pour un café au Quartier Napoléon, deux explosions formidables secouent le nord de Berlin. Ganeval, imperturbable, leur annonce : « Messieurs, les deux tours soviétiques viennent d’être dynamitées par nos sapeurs sur mon ordre ».[03]

Cet acte de défi spectaculaire change tout. Du jour au lendemain, les « pauvres parents » deviennent des héros. Les occupants mal-aimés se transforment en « puissances protectrices ».[02][10] Pour les Berlinois, les avions du pont aérien sont des « Rosinenbomber » (bombardiers de raisins secs) et les Français qui ont osé tenir tête à l’ours soviétique sont des sauveurs.

Cette reconnaissance populaire confère aux gendarmes une légitimité et une fierté que leur statut initial ne leur avait jamais données. Leurs missions se transforment : ils ne traquent plus seulement des trafiquants, ils sécurisent les abords de l’aéroport vital, protègent les bureaux de vote lors des élections organisées sous la menace soviétique et se préparent à ralentir une éventuelle invasion.[01] La crise est si intense que leurs familles sont même évacuées en 1949. Le képi n’est plus seulement un symbole de l’autorité française ; il est devenu un emblème de la liberté de Berlin.

Chapitre 2 : La vie en kaki, bleu et tricolore : Une France en miniature (1950-1989)

Pendant près de quarante ans, la communauté française de Berlin va vivre dans une bulle, un monde à part niché au cœur de la ville la plus explosive de la planète. C’est une France en miniature, avec ses codes, ses lieux et ses rituels, un îlot tricolore à des centaines de kilomètres derrière le Rideau de fer.

Le cœur battant de ce monde est le Quartier Napoléon. Ancienne et gigantesque Hermann-Goering-Kaserne, le complexe est rebaptisé en souvenir de l’entrée de l’Empereur dans la ville en 1806.[02][11] C’est le centre névralgique militaire et administratif des forces françaises.[11][12]Les témoignages des anciens combattants décrivent un lieu surprenant, loin de l’image austère de la caserne française traditionnelle. C’est une véritable ville dans la ville, avec ses bâtiments aux allures de maisons d’habitation, sa route circulaire de la largeur d’une autoroute, son hôpital militaire, ses deux piscines, son gymnase et ses multiples terrains de sport.[06][13][14]

Si le Quartier Napoléon est le lieu de travail, la Cité Foch est le lieu de vie. Construite dans les années 1950, cette zone résidentielle est une enclave française où tout est fait pour recréer un sentiment de « chez-soi ».[15][16] Les familles des militaires et du personnel civil y vivent dans un environnement entièrement francophone. On y trouve des écoles françaises, du collège Voltaire au lycée, une église (Sainte-Geneviève), un cinéma, et surtout un « économat », petit supermarché où l’on trouve des produits venus de France.[16]

Panneaux odonymiques en français et en allemand dans la cité Foch

Les rues portent les noms de Molière, Diderot, Montesquieu ou Charles de Gaulle, renforçant cette impression d’expatriation en vase clos.[15][17] Cette vie, bien que confortable, est aussi profondément insulaire. Comme le raconte un ancien résident, « il y avait absolument aucune raison de faire un effort pour aller vers l’extérieur ».[16]

Le lien vital avec la mère-patrie est assuré par une institution légendaire : le Train Militaire Français de Berlin (TMFB). Ce train de nuit, qui relie trois fois par semaine Strasbourg à la gare française de Tegel, est le « cordon ombilical » de la communauté.[18] Pour les dizaines de milliers de jeunes appelés qui l’empruntent chaque année, le voyage de près de 200 kilomètres à travers le territoire hostile de la RDA est un rite de passage, une plongée lente et angoissante dans l’univers de la Guerre Froide.[11][14]

Au quotidien, les missions des gendarmes sont multiples et uniques. Contrairement aux autres polices militaires alliées, le D.G.B. conserve de larges prérogatives de police judiciaire, sa compétence s’étendant à tous les Français de Berlin, mais aussi aux Allemands impliqués dans des affaires les concernant.[01] La structure évolue, passant d’une simple section de gendarmerie à un « peloton porté de police judiciaire », puis à une « compagnie prévôtale » en 1967, véritable police complète au service de la communauté française.[01]

Leurs journées sont rythmées par les patrouilles tendues le long du Mur, avec cette consigne glaçante : « à aucun moment et dans aucune circonstance, le feu ne sera ouvert tant que les Forces Alliées n’ont pas essuyé elles-mêmes le feu des Soviets ».[01] En 1968, une nouvelle singularité apparaît avec la création de la compagnie d’élèves-gendarmes au Quartier Napoléon. Plus qu’une simple école, c’est une unité de combat opérationnelle, intégrée aux plans de défense de la ville, et une « vitrine de l’Arme » dont les élèves assurent les services d’honneur et participent aux compétitions sportives interalliées.[16][14]

Cette vie est un paradoxe permanent. C’est une cage dorée, où le confort matériel et la camaraderie créent une atmosphère de relative insouciance, mais une cage dont les barreaux sont faits de briques et de barbelés, et dont les gardiens sont les acteurs d’une possible apocalypse nucléaire. C’est une vie provinciale française jouée sur la scène la plus dangereuse du théâtre mondial.

Chapitre 3 : Le pensionnaire de Spandau : Une garde pour un fantôme (1947-1987)

De toutes les missions confiées aux gendarmes de Berlin, aucune n’incarne mieux le mélange de tragédie historique et d’absurdité bureaucratique de la Guerre Froide que la garde de la prison de Spandau. Pendant quarante ans, de 1947 à 1987, les quatre puissances victorieuses se sont relayées tous les trois mois pour monter une garde militaire en grande pompe devant une forteresse de briques rouges.[12]

Le spectacle est d’un surréalisme total. Chaque relève de la garde est un cérémonial impeccable, une démonstration de force et de rigueur martiale.[02] Pourtant, à partir de 1966, cet impressionnant déploiement de soldats américains, britanniques, soviétiques et français n’a plus qu’un seul et unique objet : un vieillard. Rudolf Hess, ancien dauphin d’Hitler, devient l’unique pensionnaire de cette immense prison conçue pour 600 détenus.[05][19] Pour les jeunes gendarmes français, cette mission est un pensum. Des parlementaires britanniques la qualifieront de « cruelle charade militaire », « ennuyeuse à l’extrême » pour les soldats.[20] Garder un fantôme dans une forteresse vide, voilà le quotidien. La routine de Hess est immuable : lever à 6h45, petit-déjeuner, promenade dans le jardin, déjeuner, nouvelle promenade, dîner, coucher. Et chaque jour, des soldats armés le surveillent depuis des miradors.[05]

Mais derrière la farce bureaucratique se cache une réalité humaine plus complexe. Les aumôniers protestants français, qui ont accompagné les sept condamnés de Nuremberg puis Hess seul, livrent un témoignage détonnant. Loin de l’image du dément que la propagande a parfois véhiculée, ils décrivent un homme « absolument normal ».[21] Le pasteur Charles Gabel, qui a tissé avec lui une relation amicale au grand dam des Soviétiques, est formel : « Il n’était pas fou, ça non! ».[21] Cette humanisation du prisonnier numéro 7 place les gendarmes dans une position intenable. Ils ne gardent pas seulement un symbole du Mal absolu, mais un homme, avec qui certains de leurs compatriotes entretiennent des liens de respect, voire d’amitié.

La prison de Spandau est un microcosme de la guerre froide. C’est un théâtre politique où les acteurs jouent une pièce dont le sens leur échappe. Les quatre puissances ne gardent pas un homme, mais un souvenir, une idée de la justice et, surtout, leur propre statut de vainqueurs. Les Soviétiques, en particulier, s’opposeront jusqu’au bout à toute libération, voyant en Hess le dernier symbole tangible de leur victoire sur le nazisme.[22] Pour le gendarme français en faction, la mission est une confrontation quotidienne avec l’héritage de la Seconde Guerre mondiale, la logique implacable de la Guerre Froide et l’humanité dérangeante de leur prisonnier. C’était la Guerre Froide distillée à son essence la plus pure et la plus étrange. Le 17 août 1987, Rudolf Hess est retrouvé pendu dans un cabanon du jardin. La charade prend fin. La prison est immédiatement démolie, pour éviter qu’elle ne devienne un lieu de pèlerinage néo-nazi.[05]

Chapitre 4 : Le mur tombe, le rideau se baisse (1989-1994)

Le soir du 9 novembre 1989, l’Histoire, sans prévenir, frappe à la porte de Berlin. Pour les gendarmes français, dont le quotidien est rythmé depuis 28 ans par la présence immuable du Mur, l’événement est une déflagration. Le général Choquet, alors commandant en second du détachement, le confirmera plus tard : ce fut une « véritable surprise ».[01] Des anciens se souviennent avoir vécu en direct l’inimaginable : les Trabants passant les checkpoints, la foule en liesse, la fin d’un monde.[06] En une nuit, quarante-quatre années de mission, de tensions, de routines et de certitudes deviennent obsolètes. L’ennemi a disparu. Le Mur, cette « montagne » qui structurait leur existence, n’est plus qu’un tas de gravats vendus aux touristes.

Les événements géopolitiques s’enchaînent à une vitesse vertigineuse. Le Traité de Moscou, signé en septembre 1990, met fin aux droits et responsabilités des quatre puissances sur l’Allemagne.[02] La Kommandatura interalliée, symbole de l’occupation, est dissoute. Le 3 octobre 1990, l’Allemagne est réunifiée. La raison d’être du D.G.B. s’est évaporée.

Pourtant, l’histoire n’est pas tout à fait terminée. À la demande du nouveau gouvernement allemand, les forces françaises acceptent de rester jusqu’au départ des dernières troupes russes. Leur statut change une dernière fois. Après avoir été occupants, puis protecteurs, ils deviennent une « force invitée ».12 [0 C’est une période de transition douce-amère, un long adieu.

Les unités sont démantelées une à une. La compagnie d’élèves-gendarmes, qui a formé tant de jeunes sous-officiers dans ce cadre unique, ferme ses portes en février 1991.[11][04] Le 1er septembre 1991, le D.G.B. ne compte plus que 15 militaires.[01]

Le départ final a lieu en septembre 1994. Le 8, le président François Mitterrand assiste à la cérémonie d’adieux solennels du gouvernement allemand aux forces occidentales. Le 28, une dernière cérémonie militaire se déroule au Quartier Napoléon, avant qu’il ne soit remis à la Bundeswehr et rebaptisé Julius-Leber-Kaserne.[02][11] Le dernier train militaire français quitte la gare de Tegel. Le rideau tombe. Pour les gendarmes de Berlin, la fin de la Guerre Froide n’est pas un concept géopolitique abstrait. C’est la fin de leur monde, la dissolution d’une identité unique, forgée dans l’épreuve et la camaraderie. Leur départ n’est pas une défaite, mais la clôture d’un cercle, l’épilogue d’une mission qui, par son étrangeté et sa durée, reste sans équivalent.

Conclusion : L’èpilogue d’une épopée singulière

L’histoire du Détachement de Gendarmerie de Berlin est celle d’une métamorphose. Arrivés en 1945 comme les représentants d’une puissance victorieuse mais diminuée, dans une ville qui ne les attendait pas, les gendarmes français ont su, au gré des crises, se réinventer. L’épreuve du Blocus de 1948 les a transformés d’occupants précaires en protecteurs résolus, leur conférant une légitimité et un but qui ne les quitteront plus.

Pendant un demi-siècle, ils ont été les acteurs et les témoins d’une histoire hors norme. Ils ont vécu dans une enclave française surréaliste, reliée au monde libre par un train fantomatique. Ils ont patrouillé le long de la cicatrice la plus célèbre du XXe siècle. Ils ont monté la garde devant une prison-théâtre où se jouait le dernier acte de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont incarné la présence de la France au point le plus chaud de la planète, avec un mélange de rigueur militaire, de débrouillardise et d’une certaine forme d’ironie face à l’absurdité de leur situation.

Leur épopée est singulière car elle transcende le simple cadre militaire. C’est une histoire humaine, celle de près de 100.000 militaires français qui se sont succédé à Berlin, y ont fondé des familles, tissé des liens et partagé le destin d’une ville qui, comme eux, a dû apprendre à vivre sur une ligne de faille.[02] Leur départ en 1994 a clos un chapitre, non pas sur une note de conquête, mais sur celle d’une mission accomplie.

Le « képi du gendarme » français à Berlin est devenu – contre toute attente – l’un des symboles discrets mais tenaces d’une liberté préser-vée.[23]

Caricature © European-Security

L’image des gendarmes français en Allemagne

De vainqueurs à gardiens, les gendarmes français ont accompagné Berlin vers la liberté pendant un demi-siècle. A Berlin, ils faisent parttie du paysage. En Allemagne, ils jouissent d’une forte réputation : la presse allemande a souligné la tenacité et le soutien dont ils ont fait preuve pour les familles endeuillées après le crash de l’A320 de la Germanwings le 24 mars 2015 dans les Alpes françaises qui a entraîné la mort de 150 personnes, dont 72 Allemands et 50 Espagnols, originaires de 18 pays différents.

Les différents services de la gendarmerie ont mené à l’époque, sous la conduite du général David Galtier, une opération d’ampleur exceptionnelle pour récupérer et identifier les victimes dans des conditions extrêmement difficiles, ce qui a permis aux familles de faire leur deuil.

L’excellence de la gendarmerie face à l’indicible

Dans le chaos assourdissant qui a suivi le crash, alors que la montagne portait encore les stigmates de la tragédie, une bataille silencieuse s’est engagée.

Le général Christophe Brochier l’a martelé : l’identification fut un puzzle macabre. Face à l’horreur, les experts de l’Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale (IRCGN) ont déployé une méticulosité chirurgicale.

Ce ne fut pas un « travail de fourmi », mais une quête obsessionnelle de la vérité pour arracher à l’anonymat du désastre chacune des 149 victimes.

Fondé par le visionnaire général Jacques Hébrard, l’IRCGN a imposé son sceau au monde entier. Pour les Américains, les Britanniques ou les Allemands, ce n’est pas une référence : c’est « l’étalon-or », « l’excellence absolue en matière de police scientifique », capable de faire parler le silence et de rendre une dignité à ceux qui l’avaient perdue.

La mémoire inextinguible, le serment du souvenir

Dix ans ont passé. La douleur, elle, demeure intacte. Ce 24 mars 2025, au Vernet, sur cette terre meurtrie devenue sanctuaire, le temps s’est figé. Près de 400 personnes, visages graves et cœurs meurtris, se sont unies au pied de la stèle. Ce ne fut pas une simple cérémonie, mais une communion poignante, un défi lancé à l’oubli. Les mots de réconfort se sont élevés dans un concert de langues – allemand, espagnol, anglais, italien, turc, arabe – unies par une même peine universelle. Chaque hommage, année après année, n’est pas une simple commémoration ; c’est un pacte solennel contre l’effacement. Une promesse gravée dans la roche et dans les âmes, pour que les 150 vies fauchées ce jour-là ne deviennent jamais un simple chiffre, mais demeurent une lumière éternelle dans le souvenir des hommes.

Joêl-François Dumont

Sources

[01] « Le détachement de gendarmerie de Berlin 1945-1994 » par le commandant Benoît Haberbusch — (2025-1010)

[02] Chroniques Seconde Guerre Mondiale, « Les forces françaises à Berlin de 1945 à 1994« .

[03] European Security, « Les Forces Françaises de Berlin (1945-1994)« .

[04] Berliner Monatsspiegel, « An den Rand gedrängt. Frankreich als Besatzungsmacht in Berlin« .

[05] YouTube (Raconte-moi une histoire), « Rudolph Hess : 40 ans de prison pour le successeur d’Hitler« .

[06] Vive Berlin Tours, « Le Quartier Napoléon, l’ancienne caserne française de Berlin« .

[07] European Security, « Les Forces Françaises de Berlin (1945-1994) (2)« .

[08] France Diplomatie, « Berlin dans la Guerre Froide / Blocus (1948-1949)« .

[09] AlliiertenMuseum, « Le pont aérien de Berlin 1948-1949« .

[10] France-Allemagne.fr, « Spiegelbilder // Reflets« .

[11] ACPG-CATM-TOE-VAL, « Quartier Napoléon« .

[12] ACPG-CATM-TOE-VAL, « Quartier Napoléon« .

[13] Anciens du 46e RI, « Histoire du Quartier Napoléon« .

[14] Gendarmerie Nationale (Gendinfo), « Il y a 30 ans, l’école de gendarmerie de Berlin fermait ses portes« .

[15] Wikimedia Commons, « Category: Cité Foch« .

[16] YouTube (France 3 Grand Est), « Berlin : la Cité Foch, un ancien quartier français à l’abandon« .

[17] Wikipédia, « Cité Foch« .

[18] Association pour l’histoire des chemins de fer (AHICF), « Sortie d’ouvrage : ‘Le Train Militaire Français de Berlin et ses secrets (1945-1994)‘ ».

[19] Reddit, « Rudolf Hess, Hitler’s former deputy, stands in front of Spandau Prison…« .

[20] Hansard (Parlement britannique), « Rudolf Hess« .

[21] Protestinfo, « Des aumôniers français parlent enfin des grands criminels nazis qu’ils ont accompagnés à la prison de Spandau« .

[22] Reddit, « Rudolf Hess, Spandau Prison, 1985« .

[23] Les gendarmes représentaient une partie importante des Forces françaises en Allemagne : « En 1946, près de 11 000 gendarmes sont stationnés outre Rhin. Ils sont articulés en 4 légions d’occupation et 2 légions d’intervention auxquelles s’ajoutent la compagnie autonome de la Sarre, l’école préparatoire d’Horb et le détachement de gendarmerie de Berlin. C’est également au cœur de la zone française au Nord-Ouest de la capitale allemande que se trouve l’école de gendarmerie de Berlin, ouverte de 1968 à 1991. Ses élèves sont scrutés avec une attention particulière : ils représentent la gendarmerie et ses formations dans un milieu inter-armées et international. Un cadre est de permanence chaque jour afin de s’assurer du bon respect des règles militaires par les élèves gendarmes.» Source : Service des archives et de la mémoire – Gendarmerie

Voir également:

- « Le détachement de gendarmerie de Berlin 1945-1994 (1) » — (2025-1008)

- « Das Gendarmeriekommando Berlin, 1945-1994 (1) » — (2025-1008)

- « The Berlin Gendarmerie Detachment 1945–1994 (1) » — (2025-1008)

- « Les gendarmes de Berlin : Mission impossible sur la Spree (2) » — (2025-1009)

- « The Gendarmes of Berlin: Mission Impossible on the Spree (2) » — (2025-1009)

- « Die Gendarmen von Berlin: Mission Impossible an der Spree (2) » — (2025-1009)

In-depth Analysis:

Arriving in 1945 in a Berlin in ruins, the French gendarmes were initially just the « poor relations » of the Allies—insecure occupiers, weighed down by their precarious status. Their mission: to impose order on a field of ruins, a monumental task for victors still fresh with the memory of defeat.

But the 1948 Blockade was their true genesis. Facing the Soviet Bear, French audacity—dynamiting radio towers to build Tegel Airport—transformed them. Overnight, the unloved occupiers became the acclaimed protectors of Berlin’s freedom, forging their legitimacy in a trial by fire.

What followed were forty years of a surreal existence: a « France in miniature » cut off from the world, where the daily routine was patrolling a concrete scar and guarding a ghost—Rudolf Hess, alone in the vast Spandau Prison. It was the Cold War’s theater of the absurd: a provincial life played out perpetually on the brink of nuclear apocalypse.

On November 9, 1989, History brought down the Wall, and with it, their entire reason for being. Rendered obsolete overnight, they finished their unique saga as an « invited force » before the final curtain call in 1994. Ultimately, their story is one of an unexpected metamorphosis: that of a French képi, arriving amid mistrust, that became a quiet but tenacious symbol of freedom on the world’s most explosive frontline.