D’occupants à protecteurs, les forces françaises à Berlin ont radicalement changé la donne. D’abord mise à l’écart après-guerre, la France a arraché son propre secteur pour devenir un acteur clé. Plus que des soldats, ils furent des bâtisseurs et des agents de la dénazification.

Puis vint le blocus soviétique de 1948, leur heure de vérité. Tandis que les États-Unis et la Grande-Bretagne dominaient les airs, la France a joué son va-tout au sol. Leur coup d’audace : construire un aéroport entier, Tegel, en un temps record de 90 jours.

Ce n’était pas un simple chantier, mais un coup de génie stratégique. Tegel a brisé l’étau soviétique et a assuré le succès du pont aérien. Il est devenu le symbole légendaire de la détermination et de l’ingéniosité françaises.

Pendant près de 50 ans, leur rôle a largement dépassé celui d’une simple garnison. Ils étaient espions, diplomates, et partenaires essentiels dans le point le plus chaud de la Guerre Frode. Ils ont transformé d’anciens ennemis en alliés indéfectibles.

Les Français n’ont pas seulement occupé Berlin ; ils ont contribué à sauver la ville et à garantir sa liberté.

Le rôle méconnu de la France lors du pont aérien de Berlin

En 1948, alors que le blocus de Berlin par les Soviétiques fait rage, la France joue un rôle décisif, mais méconnu. L’histoire a surtout retenu le pont aérien américain et britannique, mais c’est une initiative française au sol qui a changé la donne. Face à l’engorgement des deux aéroports berlinois, le général Jean Ganeval propose une solution audacieuse : la construction d’une troisième piste.

Sommaire

par Joël-François Dumont — Paris, le 25 septembre 2025 —

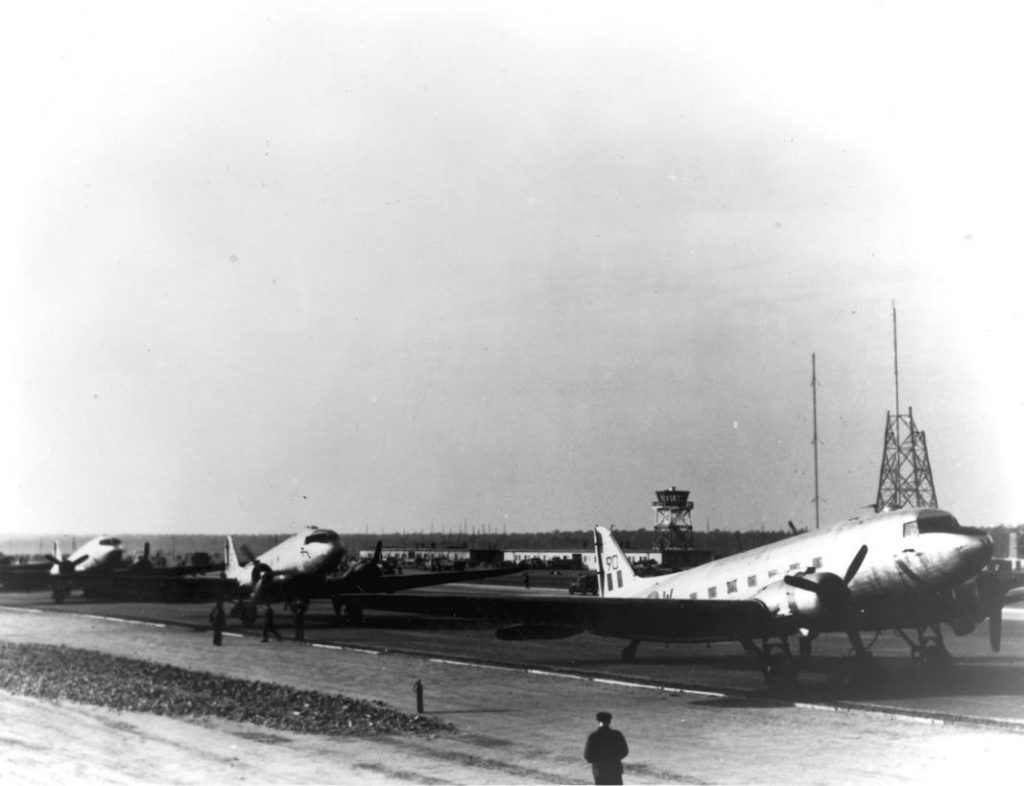

En un temps record de 90 jours, le Génie français, avec l’aide de 19.000 civils berlinois, érige l’aéroport de Berlin-Tegel. Ce dernier se dote alors de la plus longue piste d’Europe. Ce « coup de génie » a non seulement permis de fluidifier le trafic aérien allié et d’augmenter le nombre de vols, mais il a surtout rendu le blocus soviétique inefficace.

L’aéroport de Tegel est ainsi devenu le symbole de l’ingéniosité et de l’esprit des Forces Françaises à Berlin. Cette action a démontré que l’intelligence stratégique pouvait s’avérer plus déterminante que la simple puissance matérielle. La France, par cette initiative, s’est affirmée comme un partenaire indispensable dans la résolution de cette crise majeure de la Guerre Froide.

L’histoire retient souvent les chiffres. Face au blocus de Berlin, elle se souvient des centaines de milliers de vols américains et britanniques, des millions de tonnes de fret qui ont nourri une ville assiégée. Dans cette fresque héroïque, la participation de l’armée de l’Air française, avec ses 424 rotations, pourrait passer pour une note de bas de page.[01]

Ce serait une erreur profonde. Car la contribution la plus décisive de la France ne s’est pas mesurée dans le ciel, mais au sol. Elle ne fut pas un acte de masse, mais un éclair d’intelligence stratégique, un pari audacieux qui a changé les règles du jeu : la construction de l’aéroport de Tegel.[02]

L’art de changer la question

Au début de l’été 1948, le général Jean Ganeval, commandant du secteur français, fait face à une évidence brutale. Engagée en Indochine avec ses JU-52 (« Tantes Ju ») et à Madagascar avec les JU-52 AAC1 d’Air France réquisitionnés, la France ne dispose que de moyens dérisoires de transport militaire aérien pour Berlin.[03] Tenter de rivaliser en nombre de rotations est une impasse. Là où d’autres se seraient résignés à un rôle symbolique, le général Ganeval fait preuve d’une clairvoyance fulgurante.

Il comprend que le point de rupture du pont aérien n’est pas le nombre d’avions disponibles, mais la congestion critique des deux seuls aéroports, Tempelhof et Gatow.[04]

Général Jean Ganeval (Photo FFB)

Non seulement Berlin-Tegel aura la piste la plus longue d’Europe (2400 mètres), mais l’armée de l’Air y installera un radar de nouvelle génération, très performant, qui permettra aux Américains de coordonner le trafic aérien allié en augmentant considérablement les flux au point qu’un avion se posera ou décollera d’un des trois aéroports militaires de Berlin-Ouest toutes les 30 secondes, de jour comme de nuit, en été comme lors de l’hiver très rude de 1948.[01]

Sa réflexion est un pivot stratégique. Il ne se demande pas : « Comment faire plus avec nos maigres moyens ?« , mais : « Comment permettre à tous nos alliés de faire infiniment plus ?». La réponse, aussi simple dans son énoncé que folle dans son ambition, est de bâtir, ex nihilo, une troisième porte d’entrée sur Berlin.

Tegel : 90 jours pour bâtir une légende

Le lieu choisi est un champ de manœuvre détrempé à Tegel. Le défi est colossal. Le 5 août 1948, le chantier est lancé dans une course effrénée contre le temps et les éléments.[05] C’est là que l’histoire bascule du calcul militaire au récit humain.

Une véritable armée de 19.000 civils berlinois, hommes et femmes, répond à l’appel. Sous la direction du Génie français et avec le soutien technique américain, cette fourmilière humaine va accomplir un miracle. En trois mois, au prix d’un labeur acharné, jour et nuit, ils érigent une piste de 2 428 mètres – la plus longue d’Europe.[02] Le 5 novembre 1948, soit 90 jours après le premier coup de pelle, le premier C-54 américain se pose sur le tarmac neuf.[05] Le pari du général Ganeval est gagné.

Cet exploit est bien plus qu’une prouesse technique. En transformant une population assiégée en acteur de sa propre survie, la France forge un lien indéfectible avec les Berlinois. La confiance et l’amitié nées dans la boue de ce chantier deviendront le socle de la présence française pour le demi-siècle à venir.

Un levier stratégique à l’impact démultiplié

L’ouverture de Tegel est un « game changer ». Son impact n’est pas additionnel, il est exponentiel.

- Effet de souffle : La nouvelle plateforme décongestionne instantanément le trafic sur Tempelhof et Gatow, permettant une augmentation drastique du nombre total de rotations alliées.

- Point de bascule logistique : La capacité d’accueil de Berlin est subitement augmentée, rendant le calcul soviétique d’un étranglement économique totalement caduc. L’échec du blocus devient inéluctable.

- Redéfinition du statut : La France, par cette seule action, s’impose comme un partenaire stratégique indispensable. Sa crédibilité ne repose plus sur le nombre de ses bataillons, mais sur la pertinence de sa vision.[06]

L’héritage d’une audace

L’histoire de la participation française au pont aérien est donc celle d’un paradoxe. Sa contribution la plus faible en apparence – le transport aérien – cachait sa plus grande force : une décision au sol qui a démultiplié la puissance de tous. Les vols sanitaires, notamment l’évacuation de milliers d’enfants, ont ajouté une dimension humaine inoubliable à cet engagement.[01]

Un coup de génie qui a sauvé le pont-aérien

L’aéroport de Tegel, né de l’urgence, restera sous administration française et deviendra le cœur battant de Berlin-Ouest, sa principale fenêtre sur le monde libre.[07] Il est le symbole durable de ce que fut l’esprit des Forces Françaises à Berlin : une doctrine où l’intelligence, l’audace et une profonde humanité ont prouvé qu’elles pouvaient peser plus lourd que l’acier.[08]

Joël-François Dumont

Sources et légendes

[01] Général Silvestre de Sacy, Hugues, ancien chef du service historique de l’Armée de l’Air in European-Security : « Participation de l’Armée de l’Air au pont aérien de Berlin« . (2019-0421) —

[02] Dumont, Joël-François in European Security : « Les forces françaises de Berlin (1945-1994)« .

[03] Vaïsse, Maurice (2000) : « La politique berlinoise de la France (1944-1949) ». Dans La France et l’Allemagne entre partenaires et compétiteurs. Presses Sorbonne Nouvelle (2000).

[04] Turner, Barry (1987). The Berlin Airlift: The Relief Operation that Defined the Cold War. Patrick Stephens Ltd.

[05] « Rubble to Runway: The Triumph of Tegel » : National Museum of the United States Air Force

[06] Führe, Dorothea : « Er kam nicht als Rächer » (Il n’est pas venu pour se venger). Édition Luisenstadt, Berlinische Monatsschrift Heft 12/2000

[07] Ville de Berlin. « The Airlift and the Construction of Tegel Airport ». Site officiel de la ville de Berlin.

[08] Alliierten Museum Berlin : « The Western Powers in Berlin ». Site officiel du musée des Alliés à Berlin. Avec tous nos remerciements à Madame Uta Birkemeyer, conservatrice du Musée pour la France.

Voir également :

- « Berlin-Tegel 1948: The French Stroke of Genius » — (2025-0927)

- « Der Blockadebrecher: Wie Frankreich Berlin rettete » — (2025-0927)

- « Berlin-Tegel 1948 : Le coup de génie français » — (2025-0927)

- « Remembering the Epic Triumph of the Berlin Airlift » — (2023-0626)

- « We had no guns, only flour » — (2019-0612)

In-depth Analysis:

In 1948, as the Soviet blockade of Berlin was raging, France played a decisive, yet little-known, role. History has mainly remembered the American and British airlift, but it was a French initiative on the ground that changed the game. Faced with the congestion of the two existing Berlin airports, General Jean Ganeval proposed a bold solution: the construction of a third runway.

In a record time of 90 days, the French Army Engineering Corps, with the help of 19,000 Berlin civilians, built Tegel Airport, which then boasted the longest runway in Europe. This « stroke of genius » not only streamlined Allied air traffic and increased the number of flights, but above all, it rendered the Soviet blockade ineffective.

Tegel Airport thus became the symbol of the ingenuity and spirit of the French Forces in Berlin. This action demonstrated that strategic intelligence could prove more decisive than sheer material power. Through this initiative, France established itself as an indispensable partner in resolving this major Cold War crisis.